In Peru hat ein Schriftsteller einst den Spagat zwischen widerstreitenden Kulturen versucht: zwischen Sierra und Costa, zwischen indigener Bevölkerung und Nachfahren der Kolonisatoren.

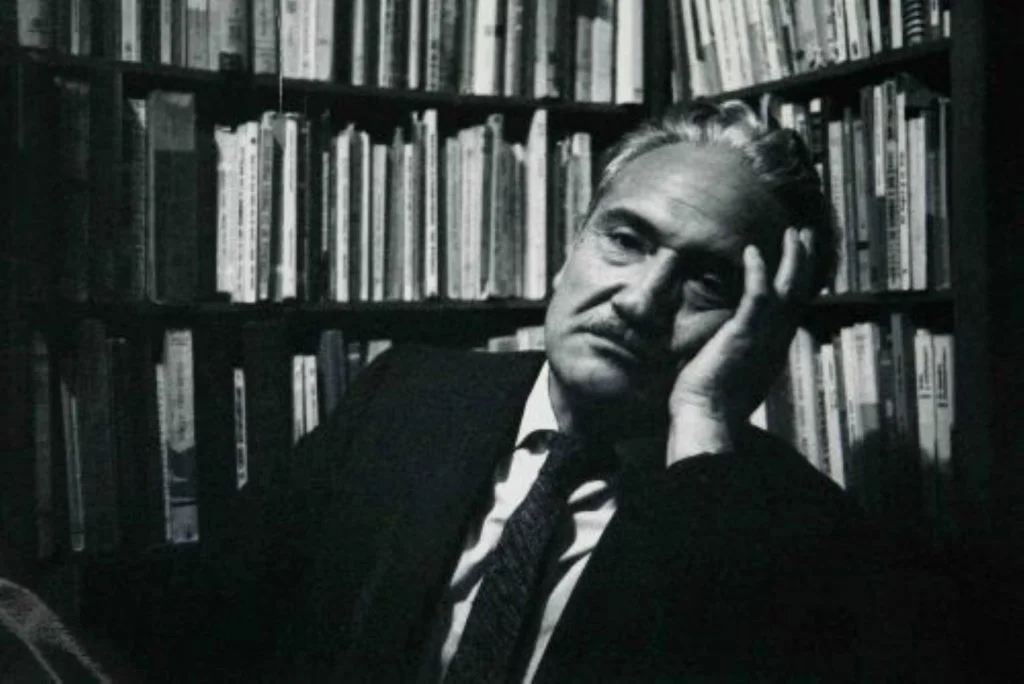

Vor achtzig Jahren erschien in Peru eine Erzählung, deren Titel aus einem spanischen und einem Quechua-Wort bestand: «Yawar Fiesta», was man mit Blut-Fest übersetzen könnte. Es geht um einen traditionellen Stierkampf in den peruanischen Anden. Der Autor war José María Arguedas (1911–1969).

Arguedas war in einem Dorf des Hochlandes aufgewachsen. Der Vater ist oft abwesend, die Stiefmutter überlässt ihn der Obhut der indigenen Bediensteten. Deren Sprache, das Quechua, beherrscht er als Jugendlicher besser als die spanische Sprache seiner Eltern. Als junger Mann kommt er später nach Lima und studiert in den dreissiger Jahren Literatur und Ethnologie.

Arguedas war wohl einer der wenigen lateinamerikanischen Intellektuellen, die eine Sozialisation aus der Perspektive eines nativen Andenvolkes erfahren hatten, eines von der spanischen Kolonialmacht unterworfenen Volkes. Zu Lebzeiten von Arguedas war Peru zwar schon ein Jahrhundert lang unabhängige Republik, aber die vielen neuen Gesetze zur Abschaffung der kolonialen Verhältnisse blieben meist wirkungslos. Die Ausdehnung des Latifundiums und die Enteignung und Unterdrückung der traditionellen indianischen Dorfgemeinschaften (ayllus) gingen unter der Republik sogar rascher und gezielter vonstatten als in der Kolonialepoche; darin sind sich Historiker und Ökonomen einig.

«Ich bin kein Akkulturierter»

Als Arguedas 1968 in Lima einen Literaturpreis entgegennahm, sagte er in seiner Rede, er sei kein Akkulturierter, sondern ein Peruaner, der stolz wie ein glücklicher Teufel in Christensprache und in Indiosprache rede:

«Yo no soy un aculturado; yo soy un peruano que orgullosamente, como un demonio feliz, habla en cristiano y en indio, en español y en quechua.»

Er gab dabei dem Terminus Akkulturation jene negative Bedeutung, die darauf hinweisen sollte, dass Gemeinschaften oder ganze Völker oft gewaltsam zur Anpassung an fremde, dominante Kulturen gezwungen werden. Die sogenannte «Evangelisierung» der einheimischen Bevölkerung Lateinamerikas war zweifellos eine Politik der Gewalt, die sich von Anbeginn der Conquista über mehrere Jahrhunderte erstreckte. Die Kolonisatoren waren verpflichtet, die Missionierungsarbeit der christlichen Orden zu finanzieren.

Die «Mischehe», in der Regel die Heirat spanischstämmiger Männer mit indigenen Frauen, wurde zwar von der Krone gefördert, weil es nicht genug ibero-spanische Familien gab, um die riesigen Territorien zu kolonisieren. Voraussetzung war aber, dass die Nativen sich taufen liessen und sich abwandten von ihrer Weltsicht, die man in kognitiver Schlichtheit als «Götzendienst» bezeichnete.

Die «Evangelisierung» Lateinamerikas war eine Politik der Gewalt, die sich von Anbeginn der Conquista über mehrere Jahrhunderte erstreckte. Es gibt aber auch eine umgekehrte Akkulturation, bei der die Sieger sich in der Kultur der Besiegten assimilieren.

Es gab und gibt aber auch Formen von freiwilliger Akkulturation, bei der die Sieger sich in der Kultur der Besiegten assimilieren, sei es Technik, Recht oder Wissenschaft, seien es soziale Normen oder die fremde Sprache. So nahmen die Normannen in Nordfrankreich lokale Sitten und die damalige nordfranzösische Sprache an; die Westgoten übernahmen römisches Recht und frühe Formen der provenzalischen, italienischen und spanischen Sprachen in den eroberten Gebieten.

José María Arguedas thematisiert das Problem der Akkulturation anhand eines Konfliktes in der Gemeinde Puquio im südlichen Hochland. Er beschreibt den Stierkampf «Turupukllay», der in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in den peruanischen Anden Brauch war und der von der städtischen Bevölkerung der Küste als extrem grausam und brutal angesehen wurde. Die Comuneros banden vor der Corrida einen lebenden Kondor auf den Rücken des Stiers. Dieser wurde durch die Krallen und den Schnabel des Vogels verletzt und dadurch in höchste Aggressivität versetzt.

Die Stierkämpfer waren native junge Männer, als Capas dienten die Ponchos, der Stier wurde am Ende nicht mit dem Degen des Matadors, sondern mit Dynamit getötet. Dasselbe Dynamit, welches manche von ihnen in den Bergwerken zu handhaben gelernt hatten. Als die Regierung in Lima versucht, das Schauspiel zu verbieten, widersetzt sich die Gemeinde und es kommt zum Showdown in der Arena.

Stierkampf als kulturelles Hybrid

«Turupukllay» setzt sich zusammen aus dem Quechua-Wort «pukllay», was soviel wie Spiel bedeutet, während «turu» vom spanischen «toro» als Lehnwort in die indigene Sprache einging. Der Turupukllay ist also an sich schon ein Ergebnis von Akkulturation. Der Stierkampf wurde von den spanischen Kolonialherren eingeführt. Die andine Bevölkerung kannte weder Rinder, noch Pferde oder Schafe, als die Spanier ins Land kamen, und übernahm viele spanische Wörter mit der üblichen Vokalabweichung, weil im Quechua der Unterschied zwischen den Vokalen «u» und «o» wie auch zwischen «i» und «e» bedeutungsmässig nicht relevant ist.

Der Turupukllay ist ein Ergebnis von Akkulturation. Der Stierkampf wurde von den spanischen Kolonialherren eingeführt. Doch die Hochland-Stiere waren extrem gefährlich, weil nicht durch Picadores geschwächt. Beim Turupukllay floss viel Blut.

Die in Spanisch verfasste Erzählung «Yawar Fiesta» ist durchsetzt von Quechua-Ausdrücken. Arguedas versucht, die Musikalität und emotionale Fracht der indigenen Sprache wiederzugeben. Er schildert das animistische Weltbild der Comuneros, ihre tiefe Verbundenheit mit der Natur. Es gibt meines Wissens keinen weiteren renommierten Autor in der Literatur Lateinamerikas, der ein solches stilistisches Experiment gewagt hat. Aber der Text ist auch eine Gratwanderung, bisweilen an der Grenze zum Klischee und zur Gefühligkeit.

Der peruanische Nationalfeiertag, der 28. Juli, war der Tag, an dem die Corrida der Tradition gemäss stattfand, und wenn sie «Yawar punchay», Tag des Blutes, genannt wurde, dann zweifellos, weil gewöhnlich viel Blut floss. Die wilden Stiere der Hochland-Haciendas waren extrem reaktionsschnell und gefährlich, denn sie wurden nicht – wie in der spanischen Corrida üblich – von berittenen Picadores durch Lanzenstiche geschwächt und hatten kein Blut verloren, wenn sie auf die jungen Toreros losgelassen wurden. Diese kämpften zu Dutzenden in der Arena und überboten sich gegenseitig an Todesmut.

«Nicht sehr christlich, sondern Barbarei»

Der Subpräfekt, Repräsentant der Regierung in Lima, ist neu im Hochland. Er ist schockiert von dem, was ihm über die Brutalität der Yawar Fiesta erzählt wird. Zwar wird es diesmal ohne den Kondor abgehen. Aber da er sieht, wie die ganze Region dem grausamen Ereignis entgegenfiebert, wird es ihm unheimlich und er äussert seine Abscheu: Das Ganze sei wohl nicht sehr christlich, sondern eine «salvajada», eine Barbarei.

Der Subpräfekt und seine Freunde sehen sich mit dem Widerstand des ganzen Dorfes konfrontiert. Da sind die Hacienda-Patrons vom Typ eines Don Julián, der seinen Stier «Misitu» zur Verfügung stellt und Wetten abschliesst, das sein Bulle unbesiegbar ist. Er und viele andere Notablen sind Feuer und Flamme für das Spektakel.

Der Hacendero schwingt zwar die Peitsche gegen die Comuneros, kann aber doch nicht umhin, die handwerklichen Kenntnisse, die Unbeugsamkeit und die spirituellen Ressourcen des Quechua-Volkes anzuerkennen.

Don Julián ist einer jener Hacenderos, die zwar die Peitsche schwingen, wo sie es als nötig erachten. Aber gleichzeitig kann er nicht umhin, die handwerklichen Kenntnisse, die Unbeugsamkeit und die spirituellen Ressourcen jenes Quechua-Volkes anzuerkennen, welches drei Jahrhunderte lang fremde Herrschaft ertragen hat. Es seien «fieras» (Bestien), sagt er dem Subpräfekten: «Die Strasse, auf der Sie gekommen sind, haben die Comuneros in 28 Tagen gebaut.»

Patrons von der Sorte Don Julián sind akkulturiert in dem Sinn, dass die andine Kultur, die Jahrhunderte lang unterdrückt und ausgegrenzt wurde, auf die Unterdrücker abgefärbt hat.

Die «Cholos» seien fähige Typen, sagt er: «Sie sind ansteckend.» Don Julián und seine Freunde können es vielleicht nicht formulieren, aber sie ahnen tief im Innern, dass der Stierkampf unabdingbar ist, weil es der Moment ist, in dem das indigene Hochlandvolk den Nachfahren der Kolonialherren zeigen kann, was Tapferkeit ist. Yawar Fiesta ist das Ritual, welches den nativen Comuneros ihre Würde und Selbstbestätigung zurückgibt. Und dafür sind sie bereit, sich den tödlichen Hörnern des Stiers zu stellen.

Nicht dass Don Julián das Leben der Comuneros verbessern oder etwas ändern wollte an der patriarchalischen, señorialen Ordnung. Aber er will auch nicht, dass seiner Welt und «seinen Indios» der Respekt versagt wird. Er fühlt sich ihnen näher als den europäisierten Städtern, die von der fernen Küste kommen und die Welt des Altiplano nicht verstehen. Eine Welt, die in feudalen Traditionen verharrt.

Kampf der Kulturen in der Arena

Der Subpräfekt will aber zeigen, wer das Sagen hat. Er hat in Lima erreicht, dass das Spektakel in der herkömmlichen Form verboten wird. Stattdessen reist ein spanischer Stierkämpfer aus Lima an, welcher den «Serranos» zeigen soll, was eine kultivierte und zivilisierte Corrida ist.

Ein aus Lima angereister spanischer Stierkämpfer soll den Hochlandbewohnern zeigen, was eine kultivierte Corrida ist.

Eine enorme Menschenmenge wohnt dem Ereignis bei. Rund um den grossen Dorfplatz, der zum Corrida-Ruedo umgebaut wurde, drängen sich die Quechua-Comuneros, und auf einer Tribüne und den Balkonen der besseren Häuser sitzen die Herrschaften, darunter der Subpräfekt und seine Adjutanten, der Alcalde, die Offiziere der Guardia Civil, der Richter und die Grossgrundbesitzer, in Peru «Gamonales» genannt.

Es kommt, wie es dramaturgisch kommen musste. Dem eleganten Matador aus Lima fällt schon das Herz in die Hose, bevor er den Stier gesehen hat. Er zittert vor der tobenden Menge, vor den vielen dunklen Gesichtern, den Menschen, die in einer fremden Sprache schreien. Er würde sich am liebsten verkriechen vor dem unheildrohenden Lärm der Trommeln und Wakawak’ra-Hörnern: «Könnten diese Frauen nicht mal das Maul halten? Die singen ja, als wäre es schon zu meiner Beerdigung.»

Der Torero kommt nicht zu Rande mit der wilden Bestie «Misitu». Als er sich hinter die Absperrung in Sicherheit bringt, ist die Stunde der Comuneros gekommen. Unter dem Beifall der rasenden Menge springen sie in die Arena und vollführen die Faena. Mehrere werden von den Hörnern des Stiers schwer verletzt, und während ihnen das Blut aus der Hose in die Schuhe läuft, klammern sie sich an der Balustrade fest: im Angesicht der Herrschaften und ihrer schönen Töchter. Schliesslich bringt einer eine Stange Dynamit vor dem Stier zur Explosion. Als der Staub sich lichtet, sieht man den Stier Misitu: «Er geht mit zerfetzter Brust umher, als sei er blind.»

«Sehen Sie, Señor Subprefecto», sagt der Alcalde dicht am Ohr des anderen, «das sind unsere Corridas, der wirkliche Yawar Punchay.»

Die eingepferchte Nation

Als José María Arguedas 1968 den Literaturpreis erhält, sagt er, die Kolonialherrschaft habe aus dem Quechua-Volk «eine eingepferchte Nation» gemacht. Und weiter:

«Aber wir wissen, dass die Trennmauern die Nationen nie völlig isolieren können; mich hat man über diese Mauern geworfen, als ich ein Kind war (…) Ich wurde integriert in der Welt der Unterdrücker und wollte in geschriebene Sprache verwandeln, was ich als Individuum war: ein lebendes, starkes Band zwischen der grossen, belagerten Nation und dem edelmütigen, humanen Teil der Unterdrücker.»

«Ich wurde integriert in der Welt der Unterdrücker und wollte in geschriebene Sprache verwandeln, was ich als Individuum war: ein lebendes, starkes Band zwischen der grossen, belagerten Nation und dem edelmütigen, humanen Teil der Unterdrücker.»

Die andine Kultur und die Sprache seiner Kindheit waren für ihn eine Art emotionales Geländer, an dem er sich lebenslang festzuhalten versuchte. Als ich 1977 zum ersten Mal nach Lima kam, erzählten mir Leute, die mit Arguedas befreundet waren, dass er, als er schon Universitätsdozent und ein bekannter Schriftsteller war, bisweilen einfach eine Zeit lang verschwand. Man fand ihn dann später irgendwo auf einem Markt, wo er sich mit den Marktfrauen auf Quechua unterhielt.

Am Ende bleiben Zweifel, wie weit ihm der kulturelle Spagat gelang. Und um welchen Preis. José María Arguedas litt lange unter schweren Depressionen. Er hat sich 1969 das Leben genommen.