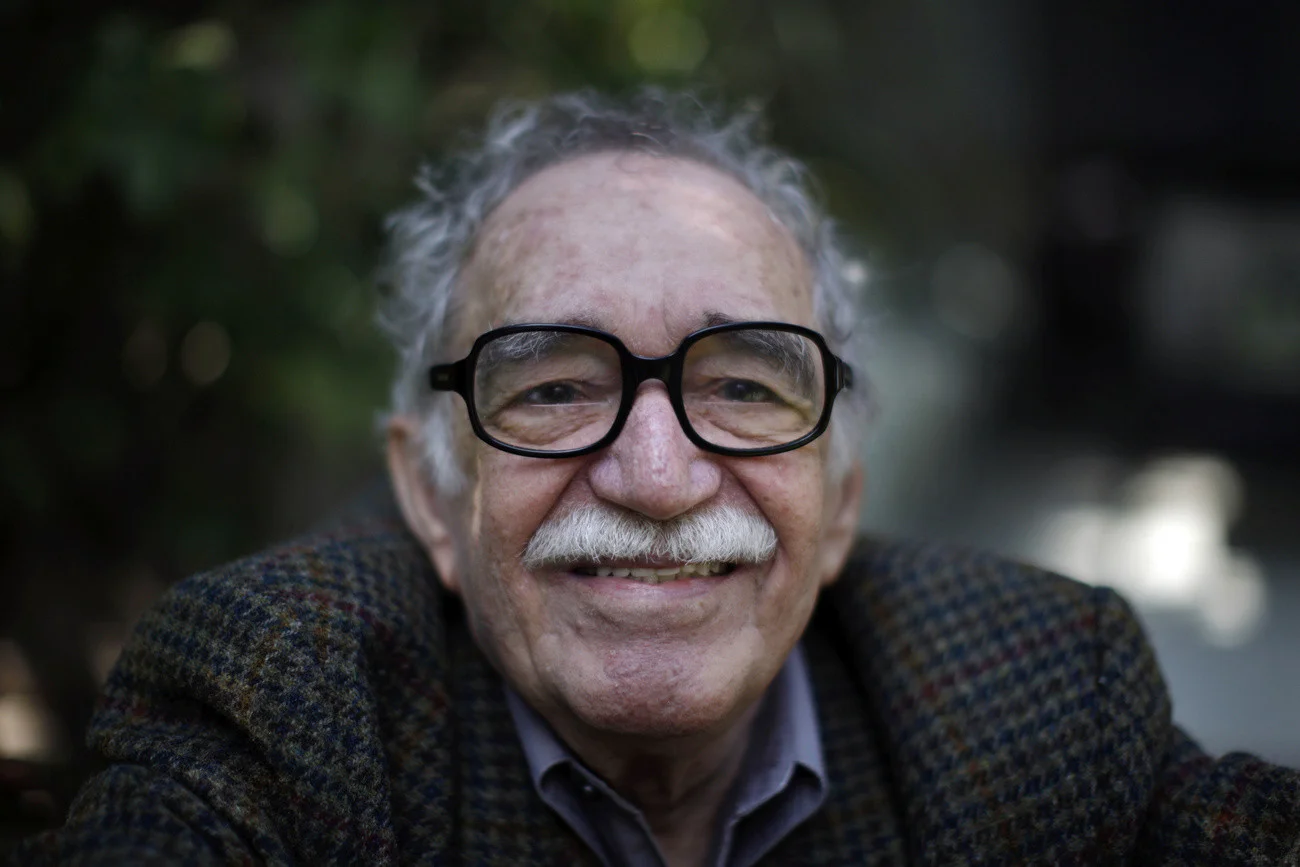

Gabriel García Márquez beschreibt das halbfeudale, patriarchalische Latifundium als Hinterlassenschaft und Bühnenbild der spanischen Kolonialepoche. Die Erzählung vom abgrundtiefen kulturellen Gegensatz zwischen Stadt und Land hat Generationen von Schriftstellern fasziniert.

Wenn Maria del Rosario Castañeda y Montero zur Messe ging, begleitete sie ein Vertreter der Gemeindeverwaltung, um ihr mit einem grossen «Abanico» Luft zu fächeln. In der Kirche musste sie nicht niederknien, selbst wenn der Priester die Monstranz hob, damit ihre Rüschenröcke und holländischen Spitzen nicht staubig würden. An ihren Geburtstagen empfing sie, in ihrem Schaukelstuhl sitzend, den Pachtzins von den 352 Familien die auf den circa hunderttausend Hektaren des Landes lebten, welches ihre Vorfahren durch «Königliche Verfügung» erhalten hatten. Nach der dreitägigen Zeremonie der Pachteinnahme war der Patio ihres Hauses gefüllt mit Schweinen, Puten, Hühnern, Feldfrüchten und anderen Abgaben.

Gabriel García Márquez schildert in einer 1962 publizierten Kurzgeschichte, den Tod und die Beisetzung dieser legendären Grossgrundbesitzerin, die als matriarchalische Mamá Grande an einem Ort namens Macondo herrschte. Der Ort sollte später weltbekannt werden als Schauplatz des Romans «Hundert Jahre Einsamkeit». Die Mamá Grande ist also eine Erfindung des Autors, aber sie ist auch eine Figur der lateinamerikanischen Mythologie: Die Vorstellung vom halbfeudalen, patriarchalischen Latifundium als Hinterlassenschaft und Bühnenbild der spanischen Kolonialepoche hat Generationen von Schriftstellern fasziniert. Zum Beispiel den Venezolaner Rómulo Gallegos, der 1929 mit seinem Román «Doña Bárbara» das wohl berühmteste Porträt einer lateinamerikanischen «Terrateniente» zeichnete. Gallegos war 1948 Präsident Venezuelas.

Als Vorbilder des Romanciers gab es nicht wenige reale historische Figuren. Am Anfang dieser Ahnenreihe steht zum Beispiel die Grossgrundbesitzerin Catalina de los Ríos y Lísperguer (1604–1665), genannt La Quintrala, um die sich viele Legenden ranken. Sie war eine rothaarige, grünäugige Schönheit, die mit unerhörter Grausamkeit auf ihren Gütern in Chile geherrscht haben soll. Sie wurde mehrerer Dutzend Morde beschuldigt, aber von keinem Gericht jemals verurteilt, weil ihr Reichtum und ihre soziale Stellung als Tochter von Conquistadoren sie quasi unantastbar machten.

García Márquez unterscheidet nicht zwischen der Ebene des Phantastischen, Sagenhaften und dem, was als Wirklichkeit vorstellbar sein könnte. Eine Erzählweise, die man magischen Realismus genannt hat. Er hat aber auch immer betont, dass seine literarischen Mittel der Erfassung einer lateinamerikanischen Wirklichkeit dienen. Einer Wirklichkeit, die in ihrer Irrationalität, in ihrer Gewalt und Grausamkeit selbst ans Phantastische grenze.

«Zivilisation oder Barbarei»

Vor 1810 gab es in Argentinien zwei verschiedene Gesellschaften, die sich feindlich gegenüberstanden: Stadt und Land. Das schrieb 1845 Domingo Faustino Sarmiento, der spätere Präsident Argentiniens, in seinem Essay «Civilización i barbarie. Vida de Juan Facundo Quiroga». Ein Text, der von den einen scharf kritisiert, von den andern zu einer Art Gründungsmythos der argentinischen Republik erhoben wurde, und diese Diskussion dauert bis heute an.

Sarmiento schildert zwei unvereinbare Zivilisationen: «La una española, europea, civilizada; y la otra bárbara, americana, casi indígena». Die bürgerliche Revolution der Städte gegen die Kolonialherrschaft der Monarchie seien die Ursache, dass diese beiden Gesellschaften in Kontakt gekommen und in Konflikt geraten seien.

In den Unabhängigkeitskriegen (1809–1825) erfahren die Städte tatsächlich zum ersten Mal, dass sie durch den Aufstand der Provinzen die politische und militärische Macht verlieren könnten. Viele Hacenderos hatten ihre eigenen bewaffneten Reiterhorden, die Montoneras, und stellten sie in den Dienst der einen oder anderen Seite in den Bürgerkriegswirren. Die urbane bürgerliche Elite war in ihrem Kampf gegen Spanien angewiesen auf die Unterstützung dieser gefürchteten berittenen Verbände und ihrer Anführer, Caudillos genannt. Viele Gefechte mit den spanischen Kolonialtruppen wurden von den irregulären Montoneras entschieden.

Als schliesslich die Unabhängigkeit von Spanien errungen war, wurde man gewahr, dass der politische und militärische Einfluss der Caudillos ausser Kontrolle geriet. Die Provinz forderte ihren Anteil, denn sie hatte seit langem undeutlich erkannt, dass sie in den Rinderfarmen, den Zuckerrohrplantagen und Bergwerken den Reichtum produzierte, der über die komplizierten Mechanismen der Kommerzialisierung in den Taschen eines urbanen Patriziats verschwand. Der Caudillo Facundo Quiroga verkörperte für Sarmiento die unzivilisierte und «wilde» Welt der ruralen Gesellschaft, die Welt der Landarbeiter und Viehhirten. Die Bücher lesenden Städter wären auf dem Land nicht überlebensfähig, konstatiert Sarmiento. Sie wären der Verachtung und dem Spott preisgegeben.

Nichts fürchtete die neu an die Macht gelangte politische Klasse mehr als die drohende Anarchie eines revoltierenden «Hinterlandes». Die Streitschrift «Zivilisation und Barbarei» ist Ausdruck dieser Furcht. Es ist der Versuch, den Kontrollverlust zu verhindern und die ideologische Hegemonie zu bewahren, die die Städte in der Kolonialepoche innehatten. Nur dass es nun nicht mehr die aristokratische Elite einer kolonialen Ständegesellschaft war, die um den Machterhalt kämpfte, sondern das Bürgertum, die Export- und Importunternehmer. Der argentinische Historiker José Luis Romero hat diesen Wandlungsprozess der lateinamerikanischen Gesellschaften auf meisterhafte Art veranschaulicht. Seine Studie «Latinoamérica: Las ciudades y las ideas» (Buenos Aires 1976) ist ein Bilderbogen des Soziallebens von der Conquista bis ins 20. Jahrhundert.

Angst vor dem «Gaucho malo»

Die Unabhängigkeitskriege hatten eine soziale Explosion ausgelöst. In dem Freiraum zwischen städtischer Ständegesellschaft und der an sie gebundenen señorialen Hacienda war eine Gesellschaft gewachsen, die den eigentümlichen Doppelcharakter der Provinz widerspiegelte: Sie war patriarchalisch und traditionsverhaftet und dennoch freier und egalitärer, als es die koloniale Gesellschaftspyramide zuliess. Das Hinterland war mehr und mehr Zufluchtsort geworden für alle sozialen Elemente, die die koloniale Ordnung zu umgehen suchten. Bandoleros machten die Wege unsicher, aber auch der gewöhnliche «Peón» der Landgüter war für manche urbanen Gemüter ein Albtraum.

Da ist der argentinische Gaucho, der seinen Stolz und seine Selbstachtung in der Beherrschung des Handwerks findet: im meisterhaften Umgang mit Lasso, Pferd und Fuhrwerk. Er akzeptiert keinen Herren, der seine Werte geringachtet. Aber da ist auch der «gaucho malo», Viehdieb, Frauenheld und Justizflüchtling, der sich im Kampf mit dem Messer beweisen muss. Charles Darwin hatte 1833 auf seinen Reisen durch Argentinien notiert: «Wenn ein Gaucho euch den Hals durchschneidet, dann tut er es wie ein Caballero.» Das Gleiche gilt für den venezolanischen «Llanero», den chilenischen «Huaso» oder den mexikanischen «Ranchero».

Das gebildete, urbane Bürgertum begegnet dieser anderen Welt mit Ambivalenz. Man hat Angst vor einem engen Kontakt, ist aber gleichzeitig fasziniert von ihr und erfindet sich als zugehörig zu ihr. Man ist auf der für das 19. Jahrhundert typischen Suche nach nationaler Identität. Intellektuelle Literaten feiern das Eigenständige und Urwüchsige der ruralen Gesellschaft als nationalen Gründungsmythos. So entsteht eine ganze Gaucho-Literatur. Das Buch «Martín Fierro», 1872 in der populären Versform der «Coplas» erschienen, wurde mehr als siebzigtausend Mal verkauft, ein damals unerhörter Erfolg. Die Vers-Erzählungen des Gaucho Martín Fierro, durchsetzt von «primitiven» Wörtern, die die Leute in Buenos Aires sich erklären lassen mussten, gelten heute als argentinisches Nationalepos. Das Buch stellt eine ideologische Gegenthese zu Sarmientos «Facundo» dar.

Das immaterielle Erbe der Mamá Grande

Der Topos von der Hassliebe zwischen Stadt und Land sollte fortan wie ein musikalischer Kontrapunkt die Politik und den kulturellen Diskurs Lateinamerikas begleiten. Der Mythos vom ungezähmten, stolzen, indigenen, also dem «tiefen» Lateinamerika war immer da, ob bewusst oder unbewusst. Und wurde von allen politischen Lagern immer wieder für verschiedene Argumentationen benutzt. Es ist der Stoff, aus dem ein Jahrhundert später Gabriel García Márquez seine bitterböse, satirische Erzählung formt.

Als die Mamá Grande kurz vor der letzten Ölung ihren letzten Willen schreiben lässt, braucht es drei Stunden, um die materiellen Güter aufzulisten. Aber dann folgt ein ungeheuerlicher, zweiter Teil des Testamentes, nämlich die Verfügung über die nicht materiellen, die moralischen Besitztümer, als da sind:

«Die Bodenschätze, die territorialen Gewässer, die Farben der Landesfahne, die nationale Souveränität, die traditionellen Parteien, die Menschenrechte, die nächsthöhere Instanz, die Empfehlungsschreiben, die historischen Gewissheiten, die freien Wahlen, die transzendenten Reden, die grandiosen Kundgebungen, die vornehmen Señoritas, die korrekten Caballeros, die ehrliebenden Militärs, der oberste Gerichtshof (…) die Reinheit der Sprache, die Vorbilder für die Welt, die Gerichtsordnung, die freie, aber verantwortungsbewusste Presse, die christliche Moral, die Devisenknappheit, die kommunistische Gefahr» und so in einem fort.

Doña Maria, la Mamá Grande, kann die Aufzählung nicht beenden: «Sie ertrank in dem Mare Magnum von abstrakten Formulierungen, die zwei Jahrhunderte lang die Rechtfertigung für die moralische Macht ihrer Familie waren, und verschied mit einem letzten Aufstossen.»

Mit dieser Szene schüttet der Autor einen Kübel von Spott und Hohn über die städtische Gesellschaft, über Regierung, Justiz und Parlament, ja sogar über die katholische Kirche und den Vatikan. Die Regierung verhängt Staatstrauer, die höchsten Würdenträger erscheinen zur Beisetzung. Sie alle schulden der Mamá Grande ihre Aufwartung. Sie verkörpert die Dominanz des Ancien Regimes. Die falsche Schau von Fortschritt und Demokratie, von Pressefreiheit und unabhängiger Justiz wird bei der Beerdigung der Mamá Grande als Theaterstück entlarvt. Man hat eine Republik gegründet, aber hinter den Kulissen ist alles geblieben, wie es war. Wenigstens in den Köpfen und Herzen der Leute.

García Márquez will zeigen, dass die Vergangenheit nicht vergangen ist. Er tut es über den Umweg der literarischen Fiktion. Das ist der Vorteil der Literatur, die leichtfertig als belletristisch bezeichnet wird: Man kann sich mit der Vorstellung trösten, es seien ja alles nur schöne Worte. Das könnte aber auch ein Irrtum sein. Balzac schrieb, der Roman sei «die private Geschichte der Nationen».