Von drei gewichtigen Leinwandwerken, darunter der erste seriöse Anwärter für den diesjährigen Hauptpreis, spricht der dritte Bericht von Cannes. Nuri Bilge Celan, Jonathan Glazer und Martin Scorsese sind die Schöpfer der hier hervorgehobenen Kinostücke.

Neben anderen — zweifellos ebenso subjektiven — Kriterien, die Tendenzen eines Festivals auszumachen, bietet das Startbild eines Films attraktive Perspektiven: Oft lässt bereits die erste Einstellung Schlüsse auf Form und Inhalt des darauffolgenden Werks zu. In mehreren Produktionen, die in der ersten Woche des Festivals zu sehen waren, scheint sich in den Eröffnungsszenen jedoch auch ein Wunsch nach einem generellen Neuanfang zu manifestieren. Ob diese Schwäche für die «table rase» auf die Krisen zurückzuführen ist, die das Kino in den letzten Jahren zu durchlaufen hatte, bleibt vorerst offen.

Versuch, sich über sich selbst klarzuwerden

Nuri Bilge Celans «Dry Leaves» beginnt in einer weissen, unbefleckten Schneelandschaft Anatoliens, in der sich wie ausgestanzt die schwarze Silhouette eines Passanten abzeichnet. In den folgenden 200 Filmminuten wird Samet, ein Zeichenlehrer, versuchen, den Ennui mit langatmigen Diskussionen zu bekämpfen. Er teilt eine Wohnung mit Kenan, einem Kollegen, und verbringt seine freie Zeit mit Porträtfotografien von Hirten und Soldaten, denen er auf seinen Spaziergängen durch die Provinz begegnet.

Die stupende Kameraarbeit und die ziselierten Dialoge, die die inneren Zwänge der Protagonisten nach und nach freilegen, reihen «Dry Leaves» fraglos in Ceylans Vorwerk ein. Die beiden Ereignisse, die Samets Berufsleben aus dem Lot bringen, sind allerdings (und erstaunlicherweise) zu wenig aufeinander abgestimmt, um die psychologische Feinschraffur zu erlauben, die die Arbeit des türkischen Regisseurs üblicherweise charakterisiert.

Da ist zum einen seine Affäre mit der Englischlehrerin Nuray (Merve Dizdar), eine hinsichtlich ihrer Intelligenz und Schönheit typischen Ceylan-Figur, die er in seiner Selbstbezogenheit erst dann wahrnimmt, als sie ihr Interesse an ihm zugunsten seines Mitbewohners zu verlieren droht. Beinahe zum Verhängnis wird ihm zudem seine ambivalente Haltung gegenüber einer Schülerin, die er zunächst mit Aufmerksamkeiten überhäuft und anschliessend, als er aufgrund seines unangemessenen Verhaltens ins Visier der Schulbehörde gerät, mit einem soliden Mass an Sadismus mit Sarkasmen bestraft.

Am Ende ist Samets Stimme aus dem Off zu hören. Es ist der Versuch eines Mannes, im Rückblick über sich selbst klarzuwerden. Der Regisseur – der 2014 mit «Winter Sleep» bereits eine Palme d’Or gewinnen konnte – hat die Eleganz, seiner Figur zur Seite zu stehen. Das Pathos, das in der Selbstreflexion mitklingt, ist jedoch kaum zu überhören.

Die Normalität des Inhumanen

Jonathan Glazer, der sich vor zehn Jahren mit «Under the Skin» einen Namen machte, stellt «The Zone of Interest» minutenlang eine schwarze Leinwand voraus. Der Film, der erste seriöse Anwärter für den diesjährigen Hauptpreis, ist dem gleichnamigen Roman des am 19. Mai verstorbenen Martin Amis nachempfunden und verfolgt den Alltag der Familie von Rudolf Höss, dem Kommandanten von Auschwitz.

«The Zone of Interest» ist im Limbus situiert: Die «funktionale», im Bauhaus-Stil konzipierte Residenz des Lagerkommandanten ist von einer Gartenanlage umgeben. Hinter der angrenzenden Mauer stehen die Baracken und ein Wachturm. In den Sommermonaten wird am Fluss gepicknickt, im Treibhaus spriessen Blumen und Früchte. Selten hat eine Filmkamera die Normalität des Inhumanen so direkt eingefangen.

Sucht man nach einer ähnlich relevanten filmischen Auseinandersetzung mit der Vernichtungsindustrie, muss man vermutlich Laszlo Nemes’ «Son of Saul» zitieren, der in Cannes 2015 mit dem Grossen Preis ausgezeichnet wurde. Im Gegensatz zu Nemes bleibt die Lagerrealität bei Glazer allerdings durchgehend ausgeblendet – allenfalls die Tonspur und der hinter der Mauer aufsteigende Dampf der Lokomotiven dienen als Symptome für den simultan stattfindenden Massenmord.

Es sind die formalen Entscheidungen der Regie, die es dem Regisseur ermöglichen, die unsichtbare Wirklichkeit des Lagers zu evozieren: die bewegungslose Kamera scheint die familiären Szenen einzufrieren, die Ellipsen und Zeitsprünge verleihen der Inszenierung ihre eigene Metrik. Filmisch höchst effizient ist auch die präzis eingesetzte, minimalistische Partitur der Komponistin Mica Levi, die Glazers Arbeit seit «Under the Skin» begleitet.

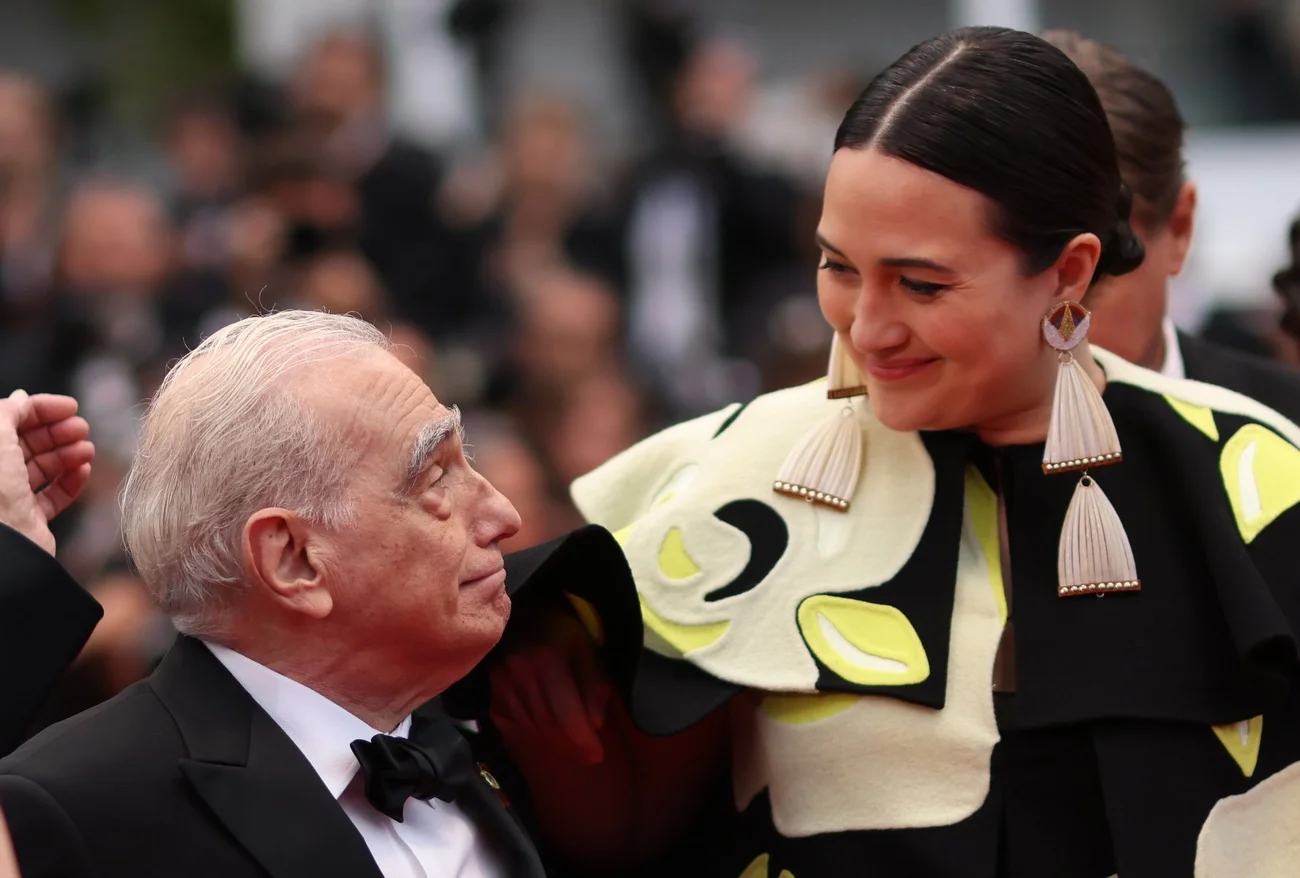

Vor der Auslöschung einer Kultur

In Martin Scorseses «Killers of the Flower Moon» ist in der Eröffnungsszene ein Osage-Indianer zu sehen, der feierlich eine Pfeife begräbt und damit die drohende Auslöschung der eigenen Kultur vorausnimmt. Die Handlung erstreckt sich von der Entdeckung der Ölreserven in Oklahoma bis in die Zwischenkriegsjahre und dauert dreieinhalb Filmstunden: lange genug mithin, um die systematische Plünderung der Osage durch William «King» Hail (De Niro) und seinem Neffen Ernest Burkhart (DiCaprio) in epischem Format aufzubereiten.

Die inszenatorische Ambition erinnert an die grossen Filme John Fords: Thematisch lässt sich «Killers of the Flower Moon» an der Schnittstelle von Zivilisation und Wilderness verorten. Die Erzähllinien verbinden die grossen Institutionen – die Polizei, die Justiz, etc. –, die die Nation in ihrem blutigen Entstehungsprozess begleitet haben. Mollie (Lily Gladstone, grossartig), die traumwandlerisch-entrückte Ehefrau Burkharts, könnte als Spiegelbild der weiblichen Heroine in Fords «The Searchers» amtieren.

In stilistischer Hinsicht hat der Meister nichts an seinem Savoir-faire eingebüsst. Die Aussenszenen sind zumeist in frenetischem Rhythmus inszeniert, auch die illustrativen Kurzszenen, die als humoristischer Kommentar der Dialogzeilen fungieren, sind seit «GoodFellas» ein fester Bestandteil seiner Handschrift.

Bewegend ist «Killers of the Flower Moon» jedoch auch, weil im Herzen dieser sämtliche finanziellen Dimensionen sprengenden Produktion – die Kosten sollen sich auf 200 Millionen Dollar belaufen haben – ein intimeres Echo nachklingt: Wie ein Duell zwischen De Niro und DiCaprio inszeniert, die bislang je in neun, beziehungsweise fünf Spielfilmen Scorseses aufgetreten sind, gibt der Western auch Einblick in einen fünf Jahrzehnte umspannenden Werkkatalog.

Das Schauspiel der beiden Stars grenzt oft ans Overacting, als ob alle expressiven Nuancen einer eindeutigen Charakterisierung untergeordnet sein müssten. Die Coda lässt hingegen einen anderen Schluss zu: Eine Radioshow, die skandalösen Geschehnisse im Unterhaltungston rekapitulierend, gibt zu verstehen, dass zeitgleich mit dem Ende der Gründungsjahre Amerikas die Geschichtsschreibung von der Entertainmentindustrie übernommen worden ist. Der Radiospeaker ist von Scorsese persönlich gespielt, nicht als Abgang des mittlerweile achtzigjährigen Regisseurs, hoffentlich, sondern als eleganter Neubeginn.