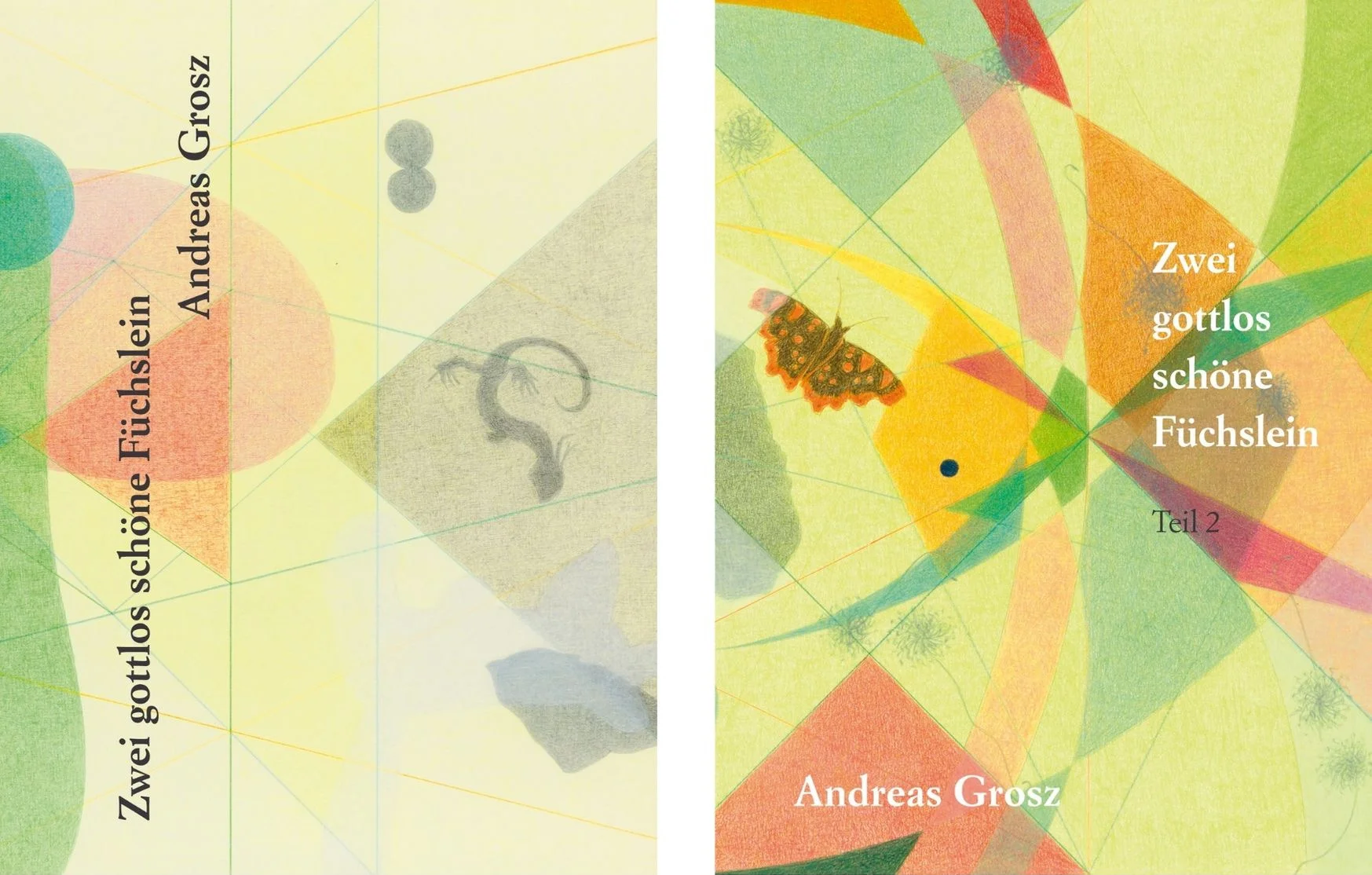

Zehn Jahre haben der Schriftsteller Andreas Grosz und die Malerin und Verlegerin Beatrice Maritz in der Stüssihofstatt, einem 550 Jahre alten Bauernhaus in einem Seitental des Bergkantons Uri gelebt. Als literarische Frucht dieser Schächentaler Jahre sind zwei Bände mit dem schönen Titel «Zwei gottlos schöne Füchslein» entstanden. Man könnte sie als ein Mosaik von Notaten oder ein Kaleidoskop des einfachen Lebens bezeichnen. Der Verlag spricht von einer «Textarbeit» und legt damit eine Fährte zu der komplexen Ordnung, die hinter der scheinbar zufälligen Reihung von Aufzeichnungen steht.

Zyklische Erzählstruktur und Zeitgeschichte

Die manchmal nur einen Satz, selten mehr als eine Buchseite langen Stücke sind nicht chronologisch angeordnet, sondern nach Entstehungsmonaten gruppiert. So finden sich im Teil 1 Texte aus den Jahren 2000 bis 2010, die jeweils in den Monaten April bis September geschrieben wurden; im Teil 2 stehen jene der Monate Oktober bis März. So führt die Lektüre vor und zurück durch das Dezennium. Da wird vom Tod der geliebten 107 Jahre alt gewordenen Grossmutter erzählt, und später trifft man sie lebendig wieder. Nicht Chronos mit seinem linearen Gang hat die Herrschaft über diese Erzählung, sondern die Natur: ihr zyklischer jahreszeitlicher Wechsel.

Mit klassichem Nature Writing haben wir es jedoch nicht zu tun. Zu breit und vielfältig ist das Spektrum der Aufmerksamkeit dieses Autors. Sein Buch ist zum einen das Dokument einer autobiografischen Exploration, der Selbsterfahrung in einem fremden Umfeld. «Bin ich hier zuhause oder im Exil?». Der so fragt, tut alles, um sich zu integrieren: Er hilft dem Nachbarn beim Heuen und Holzen, rackert sich beim «Schönen» (Verbessern) der Alpweiden ab, nimmt an den Versammlungen und Festen der Dorfgemeinschaft teil und kennt bald alle möglichen Geschichten der Unterschächener.

Genauso ist «Zwei gottlos schöne Füchslein» aber auch eine seismische Erkundung über den Gang der Dinge am Anfang des 21. Jahrhunderts. Den Rückgang des nahen Gletschers registrieren Andreas Grosz und Beatrice Maritz (sie heisst im Buch Jeannette) mit datierten Markierungen im Gelände. Zeitgeschichte schlägt sich in den Notaten nieder. Das Schulmassaker im deutschen Städtchen Winnenden, mit dem der Autor familiär verbunden ist, scheint mehrfach auf. Nine eleven flackert ebenso durch den Text wie das Swissair-Grounding, der Brand im Gotthardtunnel und das Attentat im Zuger Kantonsrat – Ereignisse des Katastrophenherbstes 2001.

Aufrechte Sprache

Mehr noch als das Aufschrecken über Ereignisse ist es das Gespür für untergründige Veränderungen, das sich in den Notaten artikuliert: «Jetzt scheinen die Zeiten sich zu ändern. Es geht etwas vor, von dem wir noch nichts Genaues wissen.» Und: «Die Wut der Verwöhnten wird schrecklich sein.» Wie kann man sich aufrecht halten, wenn alles ins Rutschen gerät? Vielleicht so: «Verrückt sein, ohne den Verstand zu verlieren.» Nur vereinzelt begnügt sich Andreas Grosz mit zeitdiagnostischen Gemeinplätzen, etwa bei allzu plakativen Stadt-Land-Vergleichen. Wo er sich hingegen ganz auf die Versuchsanlage des Fremdseins in der Beheimatung einlässt, findet er eine erhellend lakonische und dabei kraftvoll poetische Sprache.

«Schreibe ich zu schön, um wahr zu sein?», so fragt der Autor im Teil 2, nachdem er zu Beginn des Teils 1 bescheiden konstatiert: «Deutsch ist die Sprache, die ich am wenigsten schlecht kann.» Der Text ist nicht nur durch das Feuer einer Selbsterforschung, sondern auch einer sprachlichen Selbstdisziplinierung gegangen. Das Ergebnis ist eine Sprache ohne Mätzchen und ohne Berührungsängste. Sie stellt die manchmal verstörenden Träume des Erzählers unvermittelt neben dessen Tageserlebnisse, schildert die gelegentliche Launenhaftigkeit der Grossmutter ohne mildernde Tönungen, blickt ohne Scheu in eigene und fremde Abgründe.

Fremder Blick

Um das Leben im Schächental beschreiben zu können, braucht es neben der im realen und übertragenen Sinn stets «bergauf» zu erlangenden Nähe auch den fremden Blick. Das Paar Grosz und Maritz arbeitet auswärts, pflegt enge Beziehungen nach draussen, reist nach Rom, Paris, Berlin. Das Heimkommen ist stets ein kultureller Grenzübergang. Nähe und Nüchternheit geben dem Text nicht zuletzt den Charakter einer ethnografischen, wenn nicht einer ethno-psychoanalytischen Erkundung. Dialekt und Redewendungen der Einheimischen prägen und spiegeln einen engen Kulturraum. Alle wissen alles über alle – oder glauben es jedenfalls zu tun. Dafür bleibt dann in der Not niemand allein. Man hilft einander auf beeindruckende Weise. Stirbt jemand, kommen alle zur Beerdigung. Bei der Gemeindeversammlung ist der Saal voll. Die Kuhglockenausstellung wird von Alt und Jung fachkundig diskutiert.

Religion und Aberglaube gehören untrennbar zu diesem Schächentaler Kosmos. Mögen die Pfarrer dubiose Figuren und teilweise wenig ernst genommen sein, sei auch der persönliche Glaube bei vielen blosse Reminiszenz oder überdeckt von Groll und Missmut, so bleiben die Bräuche und Riten doch sakrosankt und durchaus lebendig. In der Kirche Sankt Theodul lacht die Ministrantin bei der von Glöckchenklirren begleiteten Wandlung, was den in der Messe anwesenden Erzähler seinerseits zum Lachen bringt. Beim Ausgang hat er das Weihwasser ignoriert. «Ein älterer Mann, dessen Gesicht mir bekannt vorkommt, reicht mir Zeigefinger und Mittelfinger. Er hat sie ins Weihwasserbecken getaucht und will nun offenbar den Segen mit mir teilen. Ich fühle mich geehrt, befeuchte meine Fingerspitzen an den seinen – fast so, wie Adam Gottes Finger berührt – und bekreuzige mich gehorsam.»

Exerzitien der Sorgsamkeit

«Vielleicht lebe ich auch deshalb in diesem abgelegenen Bergtal, weil ich mich noch einmal dem Christentum und dem Katholizismus stellen will.» Es ist ein kritischer, aber behutsamer Umgang mit Religion, der sich da als manchmal verborgener Strang durch den Text zieht. In abgewandelter Form steckt er zudem in Exerzitien der Sorgsamkeit gegenüber Dingen, Pflanzen und Tieren. Andreas Grosz und Beatrice (Jeannette) Maritz führen ein Leben von geradezu klösterlicher Armut. Jeannette meint einmal, sie müssten sich schon sehr anstrengen, um auf das offizielle Existenzminimum zu kommen. In den Räumen des alten Hauses ist es im Winter oft nur wenig über null Grad Celsius, und sommers pflückt man Beeren und Guten Heinrich (wilden Spinat), um den Speisezettel zu ergänzen.

Alles andere als arm ist das Leben im Tal – und ist das Buch – an Schönheit. Gerade weil Andreas Grosz nicht «zu schön» schreibt, sondern jeglichem Schwelgen entsagt, gelingen seiner knappen Diktion genaue Beschreibungen, welche die Naturbeobachtung mit Selbstwahrnehmung amalgamieren zu einer dichten Literatur mit grossem Atem:

«Nächtliche Heimkehr. Hinter der Sternschnuppe das Dorf, in dem meine Frau und ich wohnen mit Mäusen und Holzwürmern. Am Himmel der Schnee der Milchstrasse, am Ende der Strasse der Schnee des Gebirges. Langsam nähere ich mich dem Dorf, in dem ich ein Fremder bin. Dort möchte ich einmal begraben werden. Bald, habe ich vorhin gedacht; nicht so bald, denke ich jetzt. Zuerst möchte ich noch ein paar Reisen machen und mich nachher freuen können auf die Rückkehr in mein Dorf, in dem ich ein Fremder bin und wo ich dereinst begraben sein möchte inmitten von Einheimischen.»

Andreas Grosz ist, wie interessanterweise so manche Schriftstellerinnen und Schriftsteller, auch ein guter Fotograf. Er arbeitet in analoger Technik und liebt, wie er sagt, das Mondlichtartige der schwarzweissen Negative und die Latenz der Aufnahmen. «Letzthin habe ich Eis fotografiert. Inzwischen hat Tauwetter eingesetzt. Den Film habe ich noch nicht entwickelt, das Bild des Eises ist noch latent.» Zwölf Aufnahmen des immer gleichen Bildausschnitts, welche den Gang der Jahreszeiten im Schächental zeigen, stehen an den Anfängen der Monate in «Zwei gottlos schöne Füchslein».

Literatur gewordenes Experiment

Seine Textarbeit aus dem Schächental betreibt der Schriftsteller, Übersetzer und Buchhändler Andreas Grosz im Vis-à-vis mit grossen Namen der Literatur. Paul Celan schaut ihm über die Schulter, auf die wunderbare Undine Gruenter bezieht er sich mehrfach, Eugène Ionesco steckt ihm manches Licht auf, bei Roland Barthes hat er gelernt und Günter Kunert steht ihm offensichtlich nahe.

Die textliche Form von «Zwei gottlos schöne Füchslein» zeigt eine Verwandtschaft mit Paul Valérys berühmten «Cahiers». Eine Patenschaft könnte auch Ludwig Hohls «Die Notizen» zugesprochen werden. Von Peter Handke bieten sich sowohl «Die Geschichte des Bleistifts» wie «Das Gewicht der Welt» zum Vergleich an. Bei allen Ähnlichkeiten gibt es jedoch zu der Textarbeit von Andreas Grosz einen Unterschied. Valéry, Hohl und Handke streifen durch die Universen ihrer Gedanken und Befindlichkeiten. Um es mit einem Notat Paul Valérys zu sagen (das auch Titel einer Auswahl aus seinen «Cahiers» ist): «Ich grase meine Gehirnwiese ab.» Bei Andreas Grosz jedoch steht hinter dem Konvolut der Fragmente ein Projekt, ein Experiment: das Leben als Fremder unter Einheimischen, vielleicht auch das Auskommen mit einem Minimum, das Zusammenführen der Zeitregime von Stadt und Land, von Literaturbetrieb und Berglandwirtschaft. Diese Versuchsanlage erzeugt ein magnetisches Feld, das die literarischen Partikel in eine Ordnung bringt, ohne sie in ein festes Korpus zu überführen.

Zu guter Letzt ist «Zwei gottlos schöne Füchslein» auch das Buch einer Liebe. Nur halb verborgen hinter dem Pseudonym Jeannette ist Beatrice Maritz neben dem Ich-Erzähler die Hauptperson. Sie ist Geliebte, ist Partnerin und tatkräftige, verlässliche Gefährtin. Ohne viele Worte scheint die ganz und gar erwachsene Beziehung zweier gereifter Personen auf. Sie heiraten in Unterschächen. Die Zeremonie beim Standesbeamten ist die letzte, die am Ort stattfindet; anschliessend ist das Standesamt der kleinen Gemeinde aufgehoben.

Mit dem neu erschienenen Teil 2 von «Zwei gottlos schöne Füchslein» hat sich Andreas Grosz definitiv als wichtige Stimme in der Literaturszene Schweiz etabliert. Es ist sehr zu wünschen, dass der kleine Verlag, in dem sein Werk erscheint, Andreas Grosz auch den verdienten Widerhall verschaffen wird.

Andreas Grosz: Zwei gottlos schöne Füchslein. Die Schächentaler Jahre 2000 bis 2010, Teil 1: April bis September, 345 S., Teil 2: Oktober bis März, 395 S., Edition Pudelundpinscher, Wädenswil, Teil 1 2018, Teil 2 2020