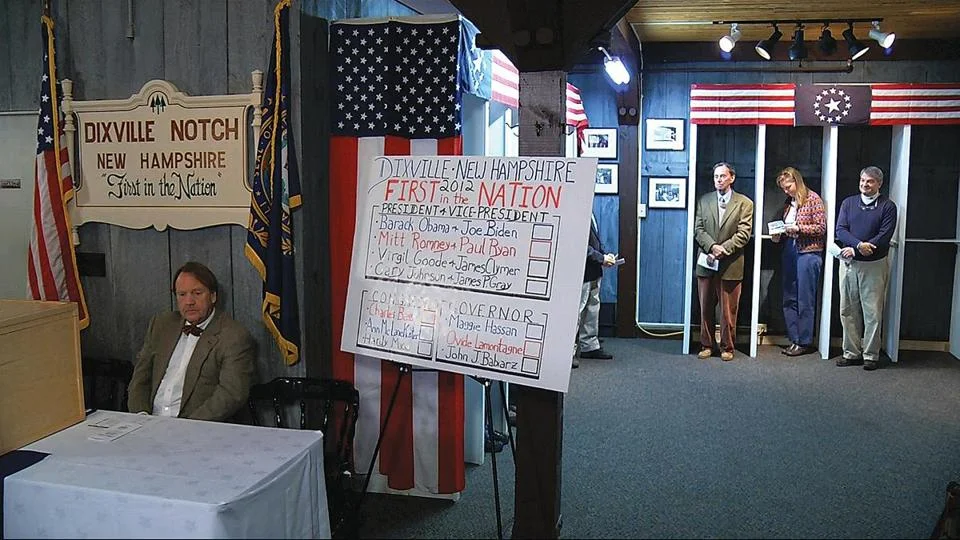

In tiefer Nacht schreiten die ersten Amerikanerinnen und Amerikaner zur Wahl. Im Dörfchen Dixville Notch in New Hampshire geben um Mitternacht die zwölf Einwohner ihre Stimme ab. Kurz darauf wird das Wahllokal geschlossen und das Ergebnis verkündet. In der Schweiz ist es dann 06.00 Uhr am Dienstagmorgen.

Die Mitternachtswahl in Dixville Notch hat seit jeher Folklore-Charakter. Ein Gesetz erlaubt es Gemeinden mit weniger als hundert Einwohnern, die Urnen schon um Mitternacht zu öffnen. Dutzende Journalisten und Kamerateams warten dann bei oft eisiger Kälte auf das erste Ergebnis.

2008 und 2012 gewann dort Barack Obama. In den vier Wahlen zuvor schwangen die republikanischen Kandidaten obenauf.

Auch in Hart’s Location, ebenfalls in New Hampshire, werden die Wahllokale um Mitternacht geöffnet. Der Ort hat 41 Einwohner. Weder die Ergebnisse in Dixville Notch noch jene in Hart’s Location haben eine Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Wahlen.

Abgesehen von der Folklore: Der eigentliche Urnengang beginnt am Dienstag um 05.00 Uhr Ortszeit im Bundesstaat Vermont (11.00 Uhr Schweizer Zeit). Die letzten Wahllokale schliessen am Mittwoch früh in Alaska (06.00 Uhr MEZ). Die Wahlen dauern also 19 Stunden.

Niedrige Wahlbeteiligung

Erfahrungsgemäss liegt die Wahlbeteiligung bei Präsidentschaftswahlen bei etwa 50 %. Der tiefe Wert erklärt sich dadurch, dass sich Wählerinnen und Wähler vorher registrieren lassen müssen. Man spricht von „Registrierungshürde“. Da die jetzige Wahl sehr emotionsgeladen ist, werden es diesmal sicher mehr sein. In North Carolina müssen sich die Wähler nicht registrieren lassen. In mehreren Staaten gibt es jetzt die Möglichkeit der Briefwahl, des „Early Voting“.

Wer darf wählen?

Jeder Bürger und jede Bürgerin, die mindestens 18 Jahre alt sind und in einem der 50 Bundesstaaten oder in der Hauptstadt Washington DC wohnt. Auch etwa sechs Millionen Amerikaner im Ausland können an der Wahl teilnehmen. Insgesamt sind 220 Millonen Amerikanerinnen und Amerikaner jetzt aufgerufen zu wählen. Frauen dürfen erst seit 1920 wählen, Afroamerikaner erst seit 1965.

Wer darf nicht wählen? Bewohner von Puerto Rico, Guam, den amerikanischen Jungferninseln sowie alle Häftlinge und alle Menschen, denen das Bürgerrecht aberkannt wurde.

Wer kann Präsident werden?

Jeder in den USA geborene amerikanische Bürger, der bei Amtsantritt mindestens 35 Jahre alt ist und seit mindestens 14 Jahren ohne Unterbrechung in den USA lebt.

Indirekte Wahl

Der Präsident/die Präsidentin wird in indirekter Wahl gewählt. Die Amerikanerinnen und Amerikaner stimmen nicht direkt für Clinton oder Trump, sondern für Wahlmänner und Wahlfrauen (Elektoren). Diese sind an einen Kandidaten gebunden und verpflichten sich, später „ihren“ Kandidaten zu wählen.

„Später“, das ist 41 Tage nach der Wahl am 8. November, also am 19. Dezember. Dann schreitet das "Elecotral College" zur Wahl. Die in den einzelnen Bundesstaaten gewählten Wahlmänner und Wahlfrauen treten in den 50 Hauptstädten ihrer Bundesstaaten zusammen und wählen den Präsidenten oder die Präsidentin. Sie schicken ihre Stimmen dann in versiegelten Couverts nach Washington.

Magische 270

Das Electoral College zählt 538 Mitglieder. Gewählt ist ein Kandidat, wenn er mindestens die magische Zahl von 270 Elektoren auf sich vereinen kann.

Jeder Bundesstaat verfügt über so viele Elektoren wie er Abgeordnete im Washingtoner Kongress hat. Ihre Zahl richtet sich in etwa nach der Bevölkerungsdichte. Je mehr Einwohner ein Staat hat, desto mehr Elektoren hat er. Kalifornien wählt am meisten Elektoren, nämlich 55; Vermont zum Beispiel bestimmt nur 3 Elektoren.

The Winner Takes It All

In 48 der 50 Staaten gilt das Prinzip „The Winner Takes It All“. Jener Kandidat oder jene Kandidatin, die am meisten Stimmen erhält, erhält alle Elektoren-Stimmen, über die der Bundesstaat verfügt.

In Nebraska (5 Elektoren) und in Maine (4 Elektoren) gilt nicht das Prinzip „The Winnter Takes It All“. Dort werden die Elektoren proportional zu den Stimmen vergeben, die jeder Kandidat erhält.

„Swing States“

Entschieden werden die Wahlen in den „Swing States“ (Battleground States). Das sind Staaten, in denen die Mehrheiten wechseln und eine Prognose unsicher ist.

Die meisten Meinungsforscher sprechen von zwölf Swing States: Florida, Ohio, Colorado, Iowa, Michigan, Nevada, New Hampshire, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Virginia und Wisconsin. Diese Staaten wurden auch im Wahlkampf von Clinton und Trump am meisten bereist. In vielen Staaten, in denen klar ist, für welchen Kandidaten sie votieren, tauchten Clinton und Trump gar nicht auf.

Ohio – Zünglein an der Waage?

Mit seinen knapp 12 Millionen Einwohnern galt der Mittelweststaat Ohio stets als Zünglein an der Waage.

Kein Republikaner schaffte es, Präsident zu werden, ohne Ohio zu gewinnen. Bei den Demokraten ist es nicht immer so. So wurde John F. Kennedy 1960 gewählt, obwohl er Ohio deutlich verloren hatte (6,6 % weniger Stimmen als Nixon). Doch lange galt: Wer in Ohio gewinnt, wird Präsident. Ob das noch heute der Fall ist, ist umstritten. Denn die Zusammensetzung der Bevölkerung hat sich in den letzten Jahren verändert. Laut jüngsten Umfragen liegt Trump in Ohio wieder in Führung.

Elektorenstimmen

Am meisten Elektorenstimmen zu vergeben haben: Kalifornien (55), Texas (38), New York (29), Florida (29), Illiois (20), Pennsylvania (20), Ohio (18), Georgia (16), Michigan (16), North Carolina (15), New Jersey (14), Virginia (13), Washington (12), Tennessee (11), Indiana (11), Arizona (11), Massachusetts (11), Wisconsin (10), Maryland (10), Minnesota (10), Missouri (10).

Im Mittelfeld liegen: Alabama (9), Colorado (9), South Carolina (9), Kentucky (8), Louisiana (8), Connecticut (7), Oklahoma (7), Oregon (7), Arkansas (6), Iowa (6), Kansas (6), Mississippi (6), Nevada (6), Utah (6).

Am wenigsten Elektorenstimmen zu vergeben haben: Nebraska (5), West Virginia (5), New Mexico (5), Hawaii (4), Idaho (4), Maine (4), New Hampshire (4), Rhode Island (4), Alaska (3), Delaware (3), Montana (3), North Dakota (3), South Dakota (3), Vermont (3), Wyoming (3), Washington DC (3).

Die Hauptstadt Washington DC (District oft Columbia) ist kein Bundesstaat, verfügt aber totzdem über drei Elektoren.

5 Mal knapp, 9 Mal weniger knapp

Die oft zitierte Ansicht, dass die Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen fast immer äusserst knapp ausfallen, stimmt nur teilweise. Betrachtet man die letzten 14 Wahlen, so fielen einzig fünf Wahlen sehr knapp aus (Abstand weniger als 2,5 Prozent).

Knapp

- Äusserst knapp wurde es 1960. Damals erhielt Kennedy 49,7 Prozent der Stimmen, Nixon 49,6 Prozent.

- 1968 eroberte Nixon 43,4 Prozent, Hubert Humphrey 42,7 Prozent (Barry Goldwater 13,5).

- 1976 schlug Jimmy Carter Gerald Ford mit 50,1 zu 48,0 Prozent.

- Das knappste Ergebnis ist jenes des Jahres 2000. Damals erzielte George W. Bush weniger Stimmen als Al Gore. Gewählt wurde Bush wegen eines Stimmenvorsprungs von 537 Stimmen.

- 2004 stimmten 50,7 für George W. Bush und 48,3 für John Kerry.

Nicht so knapp

- Das deutlichste Ergebnis wurde 1964 erzielt. Damals kam Lyndon B. Johnson auf 61,3 Prozent und Barry Goldwater auf 38,5 Prozent der Stimmen.

- 1972 kam Nixon auf 60,7 Prozent, George McGovern 37,5.

- Reagan erhielt 1980 50,7 Prozent, Jimmy Carter 41 Prozent.

- 1984 eroberte Reagan 58,8 Prozent und Walter Mondale 40,6 Prozent.

- 1988 stimmten 53,4 Prozent für George H. Bush und 45,7 für Michael Dukakis.

- 1992 schlug Bill Clinton George H. Bush mit 43,0 zu 37,5 Prozent.

- 1996 gewann Clinton gegen Bob Dole mit 49,2 zu 40,7 Prozent.

- 2008 schlug Barack Obama John McCain mit 52,9 zu 45,7 Prozent.

- 2012 kam Obama 51,2 und Mitt Romney auf 47,2 Prozent.

Am meisten Stimmen und doch nicht gewählt

Das Elektorensystem kann zur Folge haben, dass ein Kandidat landesweit mehr Stimmen erhält als der andere, aber doch nicht gewählt wird. Dies, weil die Elektoren den Präsidenten wählen.

Dies geschah zwei Mal: 1888 und 2000. 1888 kam der Demokrat Crover Cleveland auf 48,6 Prozent. Der Republikaner Benjamin Harrison erzielte 47,8 Prozent, also 0,8 Prozent weniger. Trotzdem wurde Harrison mit 233 Wahlmännerstimmen gewählt (168 für Cleveland).

Aufsehen erregte die Wahl im Jahr 2000 zwischen dem Demokraten Al Gore und dem Republikaner George W. Bush. Al Gore erhielt landesweit 48,4 Prozent der Stimmen – 0,5 Prozent mehr als George W. Bush. Doch Bush wurde gewählt, weil er 271 Wahlmänner und Wahlfrauen gewann. Gore kam nur auf deren 266. Ausschlaggebend war Florida. Dort erzielte Bush 537 Stimmen mehr als Gore und erhielt damit alle 29 Elektorenstimmen.

Wahl durch das Repräsentantenhaus

Erreicht kein Kandidat die 270 Stimmen (weil Dritt- oder Viertkandidaten den Hauptkandidaten Stimmen wegnehmen), so wählt das Repräsentantenhaus den Präsidenten. Dort verfügen die Republikaner zurzeit über die Mehrheit.

Chancenlose Aussenseiter

Das Winner Takes It All-System begünstigt die beiden grossen Parteien. Aussenseiter haben keine Chancen. 1980 kam der Parteilose John Anderson auf 6,6 Prozent der Stimmen (0 Wahlmänner). Ross Perot („Reform Party“) schaffte 1992 immerhin 18,9 Prozent der Stimmen, erhielt aber keine einzige Wahlmännerstimme. 1968 gewann George Wallace („American Independent Party“) 13,53 Prozent der Stimmen und 46 Wahlmänner-Stimmen.

Ralph Nader, der Verbraucheranwalt und Kandidat der „Green Party“ erzielte 1996 0,71 Prozent der Stimmen. Bei den Wahlen im Jahr 2000 kam er auf 2,74 Prozent. Die Demokraten machten ihn dafür verantwortlich, Stimmen für Al Gore abgezogen und damit die Wahl von George W. Bush begünstigt zu haben. 2004 kam er auf 0,4 Prozent und 2008 auf 0,5 Prozent.

Neben Hillary Clinton und Donald Trump kandidieren drei weitere Bewerber

- Evan McMullin. Der 40-jährige parteilose konservative Politiker aus Utah war früher CIA-Agent und Banker bei Goldman-Sachs. Er ist Mormone.

- Gary Johnson, 63-jähriger Bau-Unternehmer und Kandidat der Libertären Partei. Früher war er republikanischer Gouverneur von New Mexiko. Aufmersamkeit erregte er im Wahlkampf, weil er in einem TV-Interview nicht wusste, was Aleppo ist („What is Aleppo?“).

- Jill Stein, 66-jährige Ärztin und Politikerin, Kandidatin der Green Party.

Die Demokraten – älteste Partei der Welt

Die Demokraten wurden 1792 gegründet (historische Gründung). Sie sind die älteste Partei der Welt. Im Gegensatz zu den Republikanern sind sie weniger konservativ. Bis zum Zweiten Weltkrieg war es umgekehrt. Ideologisch gelten sie heute als liberale, teils linksliberale, progressive Partei. Als einer der Gründer gilt Thomas Jefferson. Der erste Demokrat, der zum Präsidenten gewählt wurde (1828), war Andrew Jackson. Zu den historisch herausragenden demokratischen Präsidenten zählen Woodrow Wilson und Franklin D. Roosevelt. Die Parteifarbe ist blau. Das Logo der Partei ist der Esel.

Die Republikaner – erst progressiv, dann konservativ

Die Republikaner wurden 1854 gegründet. Sie waren zunächst die progressive Partei der USA und kämpften gegen die Sklaverei. Nach dem Zweiten Weltkrieg wandelten sie sich. Ideologisch wird die Partei als konservativ, wirtschaftsliberal und föderalistisch bezeichnet. Historisch herausragende republikanische Persönlichkeiten sind Abraham Lincoln (der erste republikanische Präsident) und Theodore Roosevelt. Die Parteifarbe ist rot. Das Logo der Partei ist der Elefant.

Esel vs. Elefant

Der Esel ist das inoffizielle Logo der Demokraten. Andrew Jackson, der als erster Demokrat 1828 zu Präsidentschaftswahlen antrat, wurde während des Wahlkampfs von seinen Gegnern als Esel bezeichnet. Er drehte den Spiess um, sprach von einem willensstarken Tier und machte es zum Symbol und Maskottchen seiner Partei. Mit 56 % der Stimmen wurde er zum Präsidenten gewählt. Vor allem der Karikaturist Thomas Nast machte den demokratischen Esel dann populär.

Nast war es auch, der den republikanischen Elefanten erfand. Im Magazin „Harper’s Weekly“ zeichnete er die republikanische Wählerschaft als Elefanten. Die Republikaner hoben schnell die positiven, starken Eigenschaften des Tiers hervor und kürten den Elefanten ofiziell zu ihrem Maskottchen.

Wahlen in den Senat und ins Repräsentantenhaus

Im Hype um die Präsidentenwahl geht fast unter, dass auch die Mitglieder des Repräsentantenhauses und ein Drittel der Senatoren neu gewählt werden. Das Repräsentantenhaus bleibt laut Umfragen in republikanischer Hand. Im Senat könnten die Demokraten wieder die Mehrheit erringen.

(Journal21.ch/hh)