Meret Oppenheim (1913–1985) nahm sich jene Freiheiten, die ihr den Weg zur ausserordentlichen Künstlerin öffneten. Im Kunstmuseum Bern ist ihrem Werk zu begegnen.

Im Jahr 1975 erhielt Meret Oppenheim den Basler Kunstpreis. Die Rede, mit der sie die Ehrung verdankte und in der sie ihr Selbstverständnis als Künstlerin darlegte, ist historisch. Ein Kernsatz war: „Die Freiheit wird einem nicht gegeben. Man muss sie sich nehmen.“ Für sie als Künstlerin und Frau war es eine Verpflichtung, durch die eigene Lebensführung zu beweisen, „dass man die Tabus, mit welchen die Frauen seit Jahrtausenden in einem Zustand der Unterwerfung gehalten wurden, als nicht mehr gültig ansieht“. Die rigorose Art und Weise, wie Meret Oppenheim dies in ihrem Schaffen zum Ausdruck brachte, lässt sich in der Ausstellung im Kunstmuseum Bern, die später in die USA weiterreisen wird, beispielhaft erleben.

Der Weg der Diskontinuität

Schon der Anfang ihres Künstlerinnen-Daseins ist ein Ausbruch in die Freiheit: Mit 19 brach sie mit ihrer Freundin Irène Zurkinden von Basel auf nach Paris – und landete mitten der Surrealistengruppe um André Breton und Man Ray, der die schöne junge Frau später in den bekannten Fotografien voller erotischer Konnotationen festhielt. 1936 entstand ihr berühmtes „Objet“, die mit Pelz überzogene Tasse. Meret Oppenheim sprach von „Objet“; Breton nannte es später „Le déjeuner en fourrure“ und spielte zugleich auf Manets Gemälde und Sacher-Masochs „Venus in Pelz“ und manch anderes an. Das „Objet“ fand den Weg ins MOMA und ist längst zur Ikone des Surrealismus geworden.

Meret Oppenheims Freiheitsdrang war unbändig. Sie schuf weitere Objekte in Surrealismus-Nähe und genoss sichtlich den illustren Pariser Kreis. Als Surrealistin abstempeln liess sich jedoch nicht. Sie wollte sich überhaupt auf keinen Stil festlegen lassen. Man gewinnt vor ihren Werken den Eindruck, als bestehe ihre Strategie darin, keine Strategie zu haben, und als sei ihr Weg der Weg der Diskontinuität. Tatsächlich passt ihr Schaffen in keine Schublade und verweigert sich gängigen Erwartungen. Ihre Zeichnungen, Malereien und Objekt sind ambivalent. Sie sind offen für diese und jene Deutung. Sie folgen in den rund fünf Jahrzehnten künstlerischen Schaffens keiner gerade herrschenden Zeitströmung, fallen aber dank der unmittelbaren Frische ihrer Einfälle auch nicht aus ihrer Zeit.

Nicht Stil, sondern Einfälle: Bice Curiger zitiert in ihrer Monographie Meret Oppenheim: „Jeder Einfall wird geboren mit seiner Form. Ich realisiere die Ideen, wie sie mir in den Kopf kommen. Man weiss nicht, woher die Einfälle einfallen; sie bringen ihre Form mit sich, so wie Athene behelmt und gepanzert dem Haupt des Zeus entsprungen ist, kommen die Ideen mit ihrem Kleid.“ Was auch heisst: Jedes Werk ist, zusammen mit seiner Form, neu gedacht.

Nach 15 Jahren wieder

In der Ausstellung im Kunstmuseum Bern mit ihren rund 150 Katalognummern lässt sich dieses Selbstverständnis Oppenheims als Künstlerin erleben. Bereits 2006 fand am gleichen Ort eine grosse Retrospektive statt, zu der ein gegenüber der heutigen Ausstellung weit umfassenderer Katalog mit fundierten Beiträgen erschien: Ob sich bereits nach lediglich 15 Jahren eine erneute Retrospektive wieder aufdrängt?

Die Frage stellt sich, da Meret Oppenheim ja nicht zu den Vergessenen gehört und da ihr Schaffen breit dokumentiert und erforscht ist. Allerdings ist das Verdienst der aktuellen Ausstellung trotzdem zweifach: Erstens verhilft sie dem Werk Meret Oppenheims bei einem neuen Publikum zu neuer Aktualität, was in Zeiten raschen Vergessens im Hinblick auf die überragende Künstlerpersönlichkeit wichtig ist.

Zweitens verschafft sie mit ihren zwei Stationen in den USA – in Houston und New York – Meret Oppenheim zusätzliche Resonanz. Dass die Lichtführung in den Berner Räumen nicht immer ideal ist, sei aber auch nicht verschwiegen: Zu häufig werfen die breiten Rahmen Schlagschatten auf die Bilder und verfälschen ihre Proportionen. Über die Werkauswahl zu streiten ist insofern müssig, als die Grösse des Oeuvres der Künstlerin gleichzeitig ganz verschiedene, aber jeweils doch stringente Auswahl-Variationen zuliesse. Insgesamt lässt sich in den Berner Museumsräumen sicher ein angemessener Überblick über dieses Oeuvre gewinnen. Wesentliche Aspekte schliesst dieser Überblick allerdings aus: Meret Oppenheim hat seit ihrem 16. Altersjahr ihre Träume notiert. Wichtig war für sie auch das Wortkunstwerk, der lyrische, oft surrealistisch verspielte Text. Diese Seite des künstlerischen Schaffens bleibt in der Ausstellung und im Katalog weitgehend ausgeklammert.

„Der grüne Zuschauer“ und „Urzeit-Venus“

Einen wichtigen, wenn auch schmalen Raum nehmen in Bern die frühen Zeichnungen Meret Oppenheims ein. Sie zeigen ein Mehrfaches – einen Hang der im Umgang mit Motiven und Technik bereits sehr versierten jungen Frau zu den dunklen Seiten des Lebens oder gar zum Makabren auf der einen Seite, auf der andern Seite aber auch, dass manch ein Einfall lange Jahre in Meret Oppenheim schlummerte. Ihre Skulptur „Der grüne Zuschauer“ zum Beispiel nahm in Zeichnungen schon 1933 ganz konkret Gestalt an, fand aber erst 1959 zur definitiven Ausführung.

Das Werk ist, ähnlich wie Oppenheims Brunnen auf dem Berner Waisenhausplatz (1983), exemplarisch für das eigenständige und hochentwickelte Naturverständnis der Künstlerin. Und ihre „Urzeit-Venus“: Schon 1933 hielt sie in einer Skizze und in einem kleinen Modell die archaisch anmutende weibliche Torso-Form fest. Die endgültige Fassung, die 55 cm hohe Terrakotta-Skulptur, entstand aber erst 1962. „Diskontinuität“ ist also nicht mit Kurzfristigkeit zu verwechseln. Die Künstlerin blieb ihren unverwechselbaren Einfällen über Jahrzehnte treu, ohne sie gross zu verändern.

Gerade die „Urzeit“-Venus belegt aber eine wesentliche und für Meret Oppenheims Selbstbewusstsein, ihren Humor und ihre Ironie bezeichnende Änderung: Die an einen weiblichen Körper erinnernde Form von durchaus drängender erotischer Wirkung ist kopflos. Was in den Skizzen fehlt: Anstelle des Kopfes wächst Stroh aus der leder- und damit hautfarbenen Skulptur.

Christoph Vögele, Direktor des Kunstmuseums Solothurn, in dessen Sammlung sich das Objekt befindet, hat dazu eine eigene Interpretation: Mit der „Urzeit-Venus“ wollte Meret Oppenheim nicht die ideale Frauenfigur schaffen, sondern mit dem ihr eigenem Sarkasmus das männliche Frauen-Wunschbild persiflieren.

Das Männliche und das Weibliche

Diese Interpretation fügt sich zum Werk der Künstlerin, die sich ohne Aggression, aber entschieden für die Präsenz der Frau in der Kunst einsetzte – und das in einer Zeit, die Frauen noch häufig geistig-intellektuelle Fähigkeiten absprach. Ihr war das Ganze wichtig und sie verband in ihrem Werk beides – das Männliche wie das Weibliche, Intellekt und Sinnlichkeit.

In ihrer bereits zitierten Basler Rede hielt sie fest: „Aus einem grossen Werk der Kunst spricht immer der ganze Mensch. Und dieser ist sowohl männlich als weiblich.“ Damit wandte sie sich auch gegen jede Ghettoisierung der Kunst von Frauen oder der „Frauenkunst“. Das war, auch wenn ein Rückgriff auf C. G. Jungs Anima-Animus-Thematik durchschimmert, im Jahr 1975 pionierhaft gedacht. Ähnlich äusserte sie sich, ebenfalls 1975, in einem Interview mit der feministischen Künstlerin Valie Export: „Grosse Kunst ist immer männlich-weiblich. Solange sich Geschlecht, Rasse, Nation, persönliche Probleme auf sozusagen komplexhafte Art ausdrücken, ist es nicht grosse Kunst. Kunst hat keine Geschlechtsmerkmale. Es gibt nur ein Einmaleins.“

Traumwandlerische Bildfindungen

Die Skulptur „Urzeit-Venus“ ist bezeichnend für Oppenheim, nicht nur wegen der komplexen Interpretationsmöglichkeiten, die sie bietet, sondern auch für den Umgang mit der Künstlerin mit dem Material. Sie nimmt, was sich ihr anbietet, greift ein, verändert und kombiniert, lässt Weiches hart werden. Das gilt für manche Skulpturen, aber auch für die Objekte: In „Ma gouvernante“ (1936/67) verschnürt sie zwei weisse Damenschuhe aus Leder, versieht die Absätze mit Manschetten und präsentiert sie auf einer Servierplatte – als Poulet-Schenkel, als erotisches Objekt?

So lässt sie Form und Material sprechen. 1960/69 werden Bierglas, Schaumstoff und Pelz zum Eichhörnchen – und vielleicht zum männlichen Gegenstück der Pelztasse, die den Weg von New York nach Bern nicht gefunden hat.

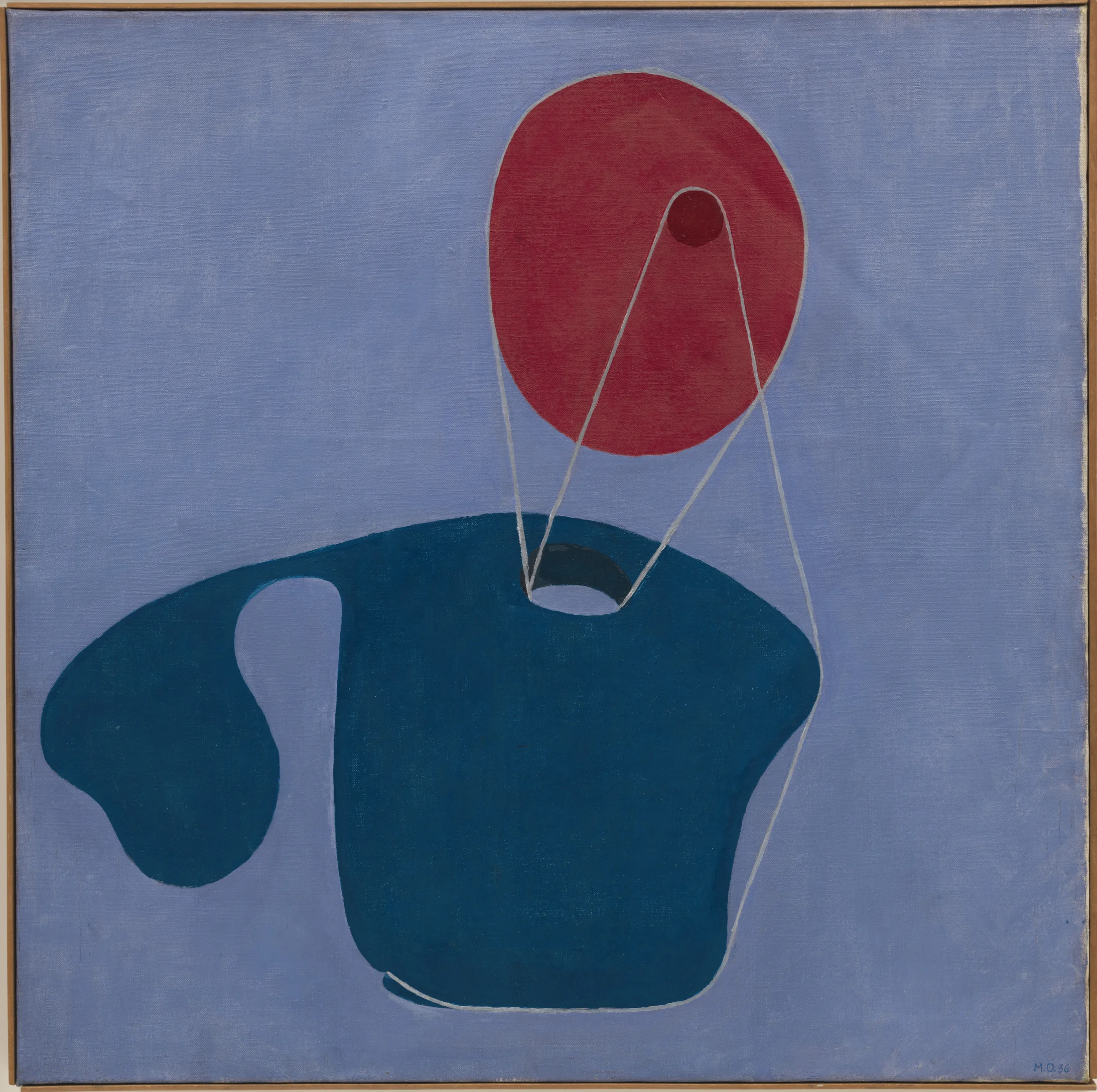

Manche Malerei mutet an, als hätte die Künstlerin nächtliche Visionen mit traumwandlerischer Sicherheit in unverrückbare und kristallklare Bilder umgesetzt. Jedes Werk ist ein Neubeginn und ein Solitär. Ein Krug mit abgehobenem Deckel wird zum Bild „Roter Kopf, blauer Körper“ (1936).

1937 blickt sie von Agnuzzo aus über die Tessiner Berge. Aus dem kleinen Werk sprechen die reinste Poesie und das Bekenntnis zu einer Freiheit, einfach und schlicht ein schönes Stück Tessiner Landschaft zu malen. „Frühlingstag“ (1961) ist ein organisch-sinnlich wirkendes, zugleich bestimmtes Reliefbild. Prägnanter könnte ein körperlich empfundenes Lebensgefühl kaum zum Bild werden.

Arbeiten auf Papier in Solothurn

Das Kunstmuseum Solothurn engagierte sich bereits 1974 unter der Leitung des damaligen Direktors André Kamber für das Werk Meret Oppenheims und richtete ihr die erste Museumsausstellung in der Schweiz aus. In der Folge baute das Museum mit Ankäufen und Schenkungen eine umfangreiche Sammlung an Werken Oppenheims auf. Darunter befinden sich mehrere Schlüsselwerke, die nun auch in Bern zu sehen sind. Das Solothurner Museum zeigt parallel zu Bern rund 100 Papier-Arbeiten aus der ganzen Schaffenszeit der Künstlerin. Die Auswahl geht aus von den für Oppenheim wichtigen Motivkreisen Frau, Baum Vogel, Wolke. Die eigenen Bestände werden ergänzt durch Leihgaben Privater sowie des Kunstmuseums Bern, das einen Teil des Nachlasses als Schenkung Meret Oppenheims entgegennehmen konnte.

Kunstmuseum Bern: „Meret Oppenheim – Mon exposition“, kuratiert von Nina Zimmer. Bis 13.02.2022. Die Ausstellung entstand in Zusammenarbeit mit der Menil Collection in Houston und dem Museum of Modern Art New York. Katalog, 188 Seiten, Hirmer Verlag, Fr. 48.70.

Kunstmuseum Solothurn: „Meret Oppenheim – Arbeiten auf Papier“, kuratiert von Christoph Vögele. Bis 27.02.2022. Katalog, 184 Seiten, Verlag Scheidegger & Spiess Zürich, Fr. 46.00.