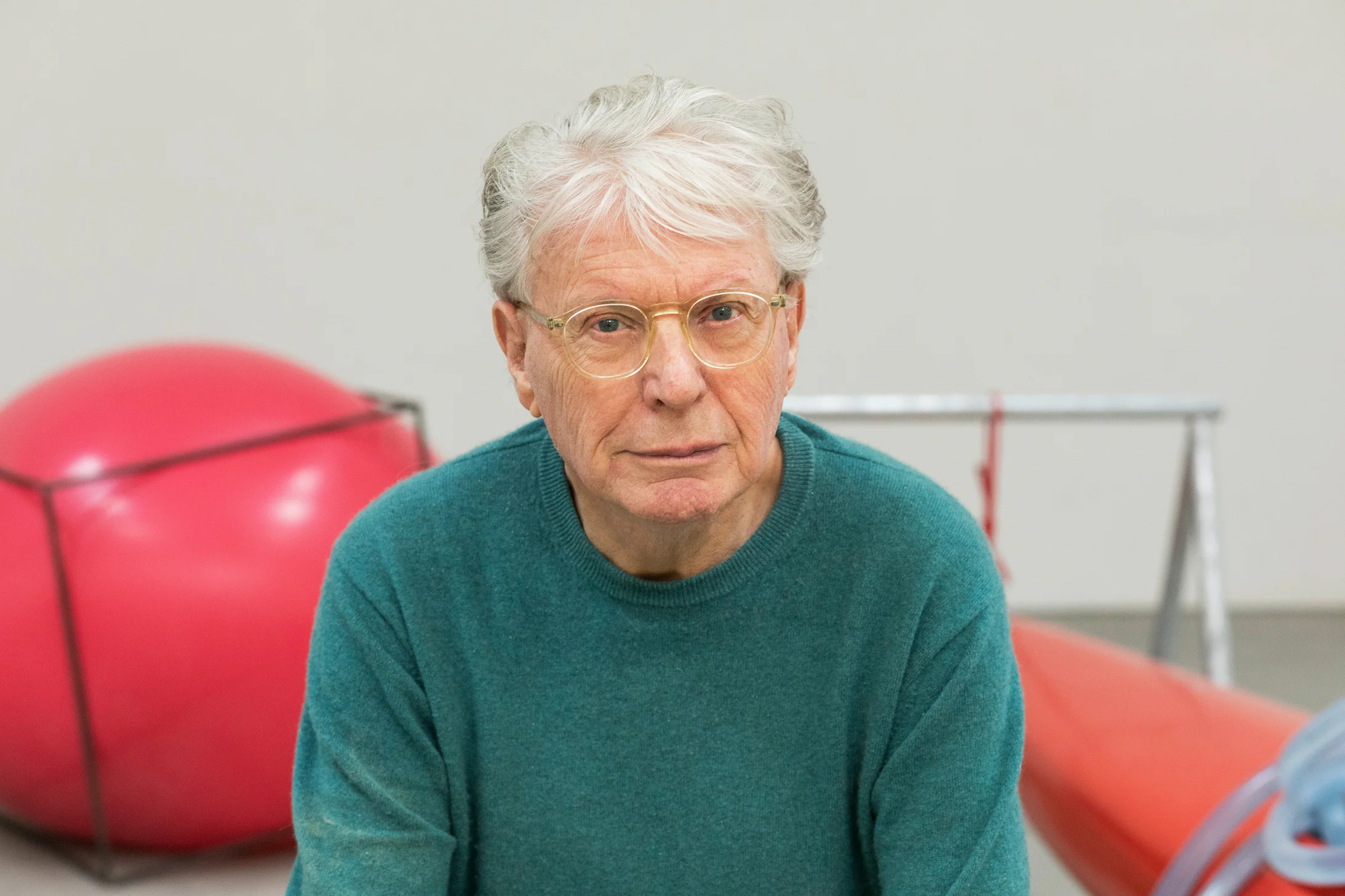

Roman Signer musste 87 Jahre alt werden, bis das Kunsthaus Zürich seine Werke zeigt. Verblüffend sind seine einfachen Gesten, interessant sein komplexer Werkbegriff.

Gibt es eine bessere Möglichkeit, um den Frust über den Chef loszuwerden, als diese? Wir haben zwei übereinander angeordnete Fotos vor uns. Auf beiden sitzt links sitzt ein Mann auf einem Stuhl. Rechts steht ein Chefsessel, lederbezogen, auf Rädchen und mit Armlehnen. Auf dem oberen Bild raucht es leicht auf dem leeren Sessel. Auf dem untern Bild ist der Rauch gross. Er bezeugt eine allerdings nur kleine Explosion, die der Mann auf dem linken Stuhl – der Künstler Roman Signer – mit einem Druck aufs Pedal ausgelöst hat. Offenbar will er es dem Chef richtig heimzahlen. Die Bilder waren am 4. April auf der Frontseite der NZZ zu sehen. Sie entstanden 2010. Der Titel: «Beim Chef», ein Werk des Künstlers Roman Signer. Er sagt dazu im Interview mit der NZZ: «Ich habe mir eine bestimmte Person vorgestellt …» Und auf die Folgefrage «Ein Abwehrzauber?» meinte er: «Nur eine kleine Verzauberung.»

Die NZZ liess den heute 87-jährigen Künstler Roman Signer an diesem 4. April die Ausgabe gestalten. Am gleichen Tag eröffnete das Zürcher Kunsthaus die Ausstellung «Roman Signer – Landschaft». Signer, längst in aller Welt bekannt und erfolgreich mit Aktionen und Ausstellungen, musste 87 Jahre alt werden, bis das Zürcher Kunsthaus ihn für sich entdeckt und ihn zu einer monografischen Schau einlud.

Einfach und zugleich komplex

Die Frontseite der NZZ vom 4. April ist Anlass zu zwei Hinweisen. Erstens ist sie ein treffendes Beispiel für Roman Signers Begabung, mit einer verblüffend einfachen und knappen Geste komplexe Sachverhalte zur Debatte zu stellen. Zweitens: Roman Signers Werkbegriff ist eine Sache für sich. Die beiden Fotos sind nicht das Werk, auch wenn sie das «Ereignis», wie es Signer nennt, anschaulich dokumentieren. Das Ereignis selber ist das Werk. In anderen Fällen steht die Veränderung der Materie durch das Ereignis im Vordergrund. Dann kann die veränderte Materie durchaus einen skulpturalen Werkcharakter für sich beanspruchen. Beispiel ist Signers Biennale-Beitrag «gleichzeitig» in Venedig 1999: Der Künstler installierte 117 schwere blaue Eisenkugeln unter der Decke des Schweizer Pavillons in den Giardini. Er liess sie, ausgelöst durch die Zündung der Schnüre, an denen sie befestigt waren, alle gleichzeitig auf unter ihnen deponierte feucht-weiche Lehm-Quader stürzen, sodass sie sich in dieses Material eingruben. Mit dem Trocknen veränderte sich der Ton und bekam Risse. Das Ereignis selbst lässt sich nur schwer im Bild festhalten (es gibt Fotos, die aber belegen, dass die Kugeln trotz des Werktitels «gleichzeitig» nicht ganz synchron niederfielen). Die veränderten Tonquader mit den darin eingegrabenen Kugeln sind die Dokumentation des Ereignisses «gleichzeitig» und überdies sein skulpturaler Endpunkt. Sie fanden auch Eingang in den Kunstmarkt.

Die Ausstellung im Bührle-Saal des Kunsthauses Zürich bringt die verschiedenen Aspekte – oder «Aggregatszustände»? – von Signers Schaffen und seinen Skulpturbegriff zur Geltung. Der Saal der Gebrüder Pfister aus den späten 1950er Jahren ist wohl der grösste stützenfreie Ausstellungssaal der Schweiz. Und er verfügt über grosse Fenster, die das Frühlingslicht einströmen lassen. Er wird selten ohne Stellwände so genutzt, wie ihn jetzt Roman Signer nutzt. Wenn ich mich recht erinnere, tat das 1985 Mario Merz, der den riesigen Saal seinen Iglus überliess. Und im Jahr 1998 präsentierte Walter De Maria hier erstmals seine grandiose «2000 Sculpture». Der Raum wirkt, weil Licht durch alle Fenster einfällt, frei und offen, aber auch niedriger als sonst. Und Signers Skulpturen oder Relikte von Events oder Aktionen kommen einem klein, fast wie Spielzeug vor. Das passt zum Künstler. Seine Kunst kann man ein – allerdings ernst gemeintes – Spiel nennen. Das Monumentale ist kaum seine Sache.

«Landschaft» im Museumssaal

Roman Signer nennt seine Ausstellung «Landschaft». Das erinnert daran, dass er mit seinen oft rasant schnellen und explodierenden Werke meist nach draussen (in die Berge und zu ihren auch mal zugefrorenen Seen, an Waldränder, in die Obstgärten, aufs Wasser, in Steinbrüche usw.) geht und jetzt diese Landschaft(en) ins Museum holt. Doch das Museum ist ein Kontext, der den meisten Arbeiten Signers fremd ist. Seine Aktionen oder Events sind selten Museumskunst, sondern meist Landschaftskunst. Sie sind spielerisches, naiv anmutendes, aber gleichzeitig hoch reflektiertes künstlerisches Tun in der Freiheit der Landschaft, das auch verändernd in diese Landschaft eingreift. Wird da nicht grundsätzlich Nicht-Museales und als Resultat des Sekunden-Ereignisses auch einem schnellen Verschwinden Unterworfenes, das nur als Traum weiterlebt, musealisiert? Ob die Besucherinnen und Besucher, aber auch der Künstler selber und die Institution der Vermittlung, das Museum also, sich nicht mit dieser Vergänglichkeit abfinden sollen, die man durchaus als einen Wesenszug vieler Arbeiten Signers empfinden kann?

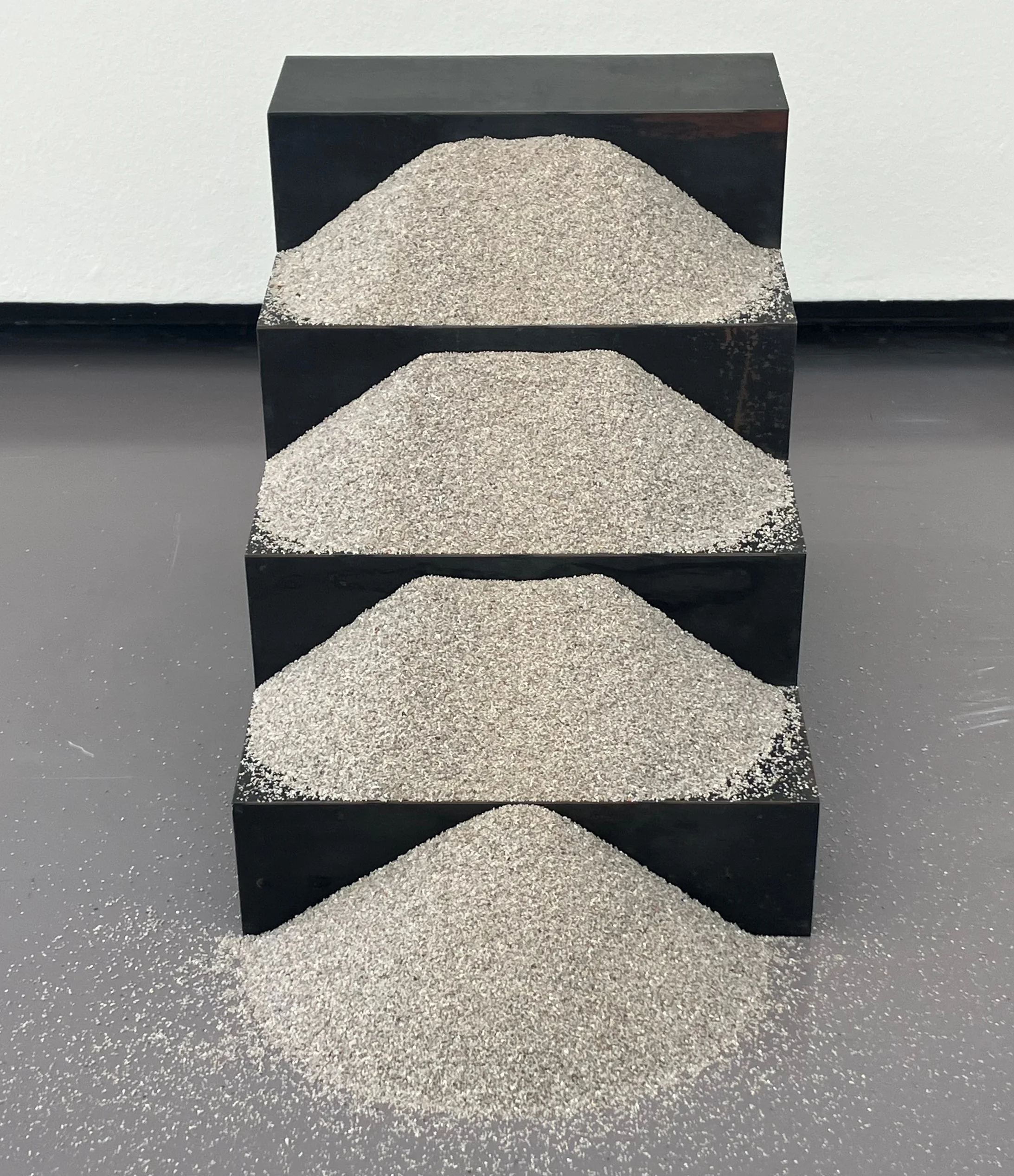

Das hiesse, auf Museumsausstellungen zugunsten des bisweilen auch absurden Träumens zu verzichten und ganz auf Fotos oder Videos zu setzen, was in der Zürcher Ausstellung teilweise auch geschieht. Damit verbunden wäre eine Haltung, die heutigem Kunstbetrieb diametral entgegengesetzt ist. Das war schon in den Anfängen von Signers Kunst in den 1970er Jahren so. Er hatte wohl Ausstellungen, doch meist in Off Spaces, abseits des Mainstream und in mutigen jungen Galerien wie in jener von Wilma Lock in St Gallen. Von dieser «Antiform» zeugt in Zürich das älteste gezeigte Werk Signers, «Sandtreppe» von 1973, ganz der Avantgarde der damaligen Zeit verpflichtet: Der Künstler liess Sand über vier Treppenstufen rieseln und liess diesen Sand gemäss den Gesetzen des Materials selber die Skulptur bilden.

Ins Bewusstsein nicht nur der Insider, sondern auch eines breiten gut schweizerischen Durchschnitts drang Roman Signer erst sehr viel später: Der Erfolg stellte sich ein nach Auftritten an der documenta in Kassel, in Münster, an der Biennale Venedig und rund um die Welt. Da spielt sicher auch die kindlich erscheinende, natürlich bloss gespielte Naivität des Künstlers und das Clowneske mancher seiner Arbeiten mit, in denen er stets die oft selbstgefährdende, einem Buster Keaton ähnliche Hauptrolle spielt. Trotz des Erfolgs, den auch namhafte Galerien tatkräftig förderten, ist sich Signer treu geblieben. Er sieht sich als intuitiv operierenden Spieler, der den auch selbstironischen Appenzeller Humor liebt, und kaum als Intellektuellen oder gar als Theoretiker.

Werke von 1973 bis 2024

Die Ausstellung zeigt Werke von 1973 bis 2024 und beginnt schon auf dem Platz vor dem Kunsthaus mit Grossfotos von Signers Aktionen und mit «Fontana di Piaggio». Da steht jenes italienische, längst Kult gewordenen Gefährt, das dem Künstler früher für seine Materialtransporte gute Dienste leistete und ab 1993 (mit der Ausstellung «Skulptur Projekte Münster») Einzug in Signers Kunst-Vokabular fand. Das blaue Objekt belegt den variantenreichen Umgang Signers mit natürlichen Elementen, mit Wasser im konkreten Fall. Ein Schlauch führt Wasser in den Laderaum des Piaggios; eine Düse lässt es gegen die Decke des Gefährts prasseln, schliesslich wird es durch ein Abflussrohr ins Freie geleitet, wo es zum Rinnsal wird. Das sind ganz unübliche, mit Humor und Ironie spielende und ans Absurde rührende Wege, die das Element Wasser einschlägt.

Im Bührle-Saal finden sich weitere fotografische und Video-Belege von Signers Arbeiten in der freien Natur, aber auch eigenständige Plastiken – darunter zwei, die erst vor Jahresfrist entstanden. Andere Beispiele sind die in verschiedene raumgreifende Skulpturen transformierten roten Kajaks oder – vielleicht als Erinnerung an Peter Liechtis Film «Signers Koffer» (1996) – ein hoch oben an der Wand befestigter Koffer sowie Signers bereits 1977 entstandene Visualisierung des Themas «Zeit» aus zur Scheibe aufgerollten und abgebrannten Zündschnüren.

Dieses Zeit-Motiv ist, wie auch jene der Bewegung, der Mobilität oder gar des Schwebens und Fliegens, von tragender Bedeutung in Signers Werk. Manches davon übersteigt aber die Möglichkeiten einer musealen Ausstellung, in der notgedrungen Statik und Immobilität vorherrschen. Auch Explosives und das Erproben von Naturgewalten lassen sich im Innenraum höchstens dokumentieren.

So bleibt in manchen Teilen nicht nur, aber vor allem die Erinnerung ans Erleben von Roman Signers Arbeiten. Und sicher bleiben die Begegnungen mit seinen zahlreichen Interventionen im öffentlichen Raum. Da muss der Hinweis auf drei Beispiele genügen – auf «Durchzug» in der Halle des Bahnhofs Aarau, auf «Seesicht» an der Seepromenade in Zug und auf «Wasserturm» in St. Gallen. «Durchzug» (2015) sind Ventilatoren, die in der verglasten Halle des Architekten Theo Hotz in Aarau hängen und immer dann in Funktion gesetzt werden, wenn ein Intercity-Zug durch den Bahnhof braust. «Seesicht» (2016) ist eine Treppe an der Seeuferpromenade in Zug, von der aus man eine herrliche Sicht über den See geniessen kann. Diese Treppe, gebaut aus Stahlplatten, führt unter Wasser in dunkles Grau-Grün oder gar Schwarz. Der Titel hat seine Bosheit: Im See selber, also unter Wasser, sieht man buchstäblich – nichts. «Wasserturm» (1986) schliesslich spaltet die St. Galler Öffentlichkeit schon seit rund 40 Jahren. Da plätschert aus einem hoch über dem Grabenpärkli auf Stelzen montierten roten Fass ein Wasserstrahl in die Wiese. «Ein pinkelndes Fass» spotten die einen über das Jubiläumsgeschenk des Gewerbeverbandes. Die andern nehmen es gelassen als liebenswürdige, mit Ironie gewürzte Kritik an herrschendem Kleinmut. Oder eben – wie in Aarau und Zug auch und wie bei zahlreichen anderen Werken Signers – nur als kleine Verzauberung.

Roman Signer wurde 1939 in Appenzell geboren. Er lebt und arbeitet heute in St Gallen. Nach einer Bauzeichner-Lehre besuchte er die Kunstgewerbeschulen Zürich, Luzern und studierte an der Akademie der Künste in Warschau. Teilnahme an Skulpturprojekte Münster, documenta in Kassel und Biennale Venedig sowie an zahlreichen weiteren internationalen Ausstellungen.

Kunsthaus Zürich, Bührle-Saal. Bis 17.08. Publikation mit zahlreichen Abbildungen und einem ausführlichen Gespräch der Kuratorin Mirjam Varadinis mit Roman Signer. 34 Franken.

«Meine Arbeit ist existenziell»

Andreas Fiedler: «Deine Arbeiten beschäftigen sich generell mit den grossen existenziellen Fragen des Menschseins. Diese Dimensionen werden im der Rezeption deines Werkes vielleicht oft übersehen.»

Roman Signer: «Ja, zum Beispiel im Film 'Signers Koffer' (von Peter Liechti 1996). Der Film ist gut gemacht, und da lachen die Leute oft. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn die Leute lachen. Es hat ja lustige Szenen, doch das ist nicht alles. Meine Arbeit ist existenziell, ohne dass ich das intellektuell konstruieren würde, sondern es kommt aus einer Intuition, aus einem Gefühl. Diese Fragen sind nicht verstandesmässig konstruiert.»

Roman Signer im Interview mit Andreas Fiedler 2014