„Die Zahlen sind nicht nur alarmierend oder katastrophal“, schreibt die tunesische Zeitung La Presse, „sie sind wirklich dramatisch“. Das Tourismusministerium spricht von einem „spektakulären Absturz der Übernachtungszahlen“: 80 Prozent weniger Touristen im Süden des Landes, 60 Prozent weniger im Norden.

„Im Moment ist das Hotel nur zu 20 Prozent belegt“, sagt uns Raouf Amouri, Generaldirektor und Besitzer des Hotels Hasdrubal in Hammamet, einem Fünf-Sterne-Palast mit 211 Zimmern und zehn Restaurants und Bars. 20 Prozent sind für ein Hotel mit 200 Angestellten eine Katastrophe. Eigentlich wäre jetzt Touristenzeit. „Wir haben früher in der Nachsaison, im September und Oktober sehr gut gearbeitet“, sagt Amouri.

Gähnende Leere

Im Hotel Regency bei Tunis, einem Luxus-Haus mit 227 Zimmern und Suiten, herrscht gähnende Leere. Zum Frühstück erscheinen vier Touristen. Und im neu eröffneten Hotel Sofitel in Hammamet, einem Komplex mit 270 Zimmern, haben nur ein italienisches Hochzeitspaar und zwei Holländer gebucht. Etwa 300 Hotels sind ganz geschlossen, so die meisten in der einstigen Touristenhochburg Tabarka im Nordwesten des Landes. Am meisten gebeutelt sind die Billighotels für den Massentourismus.

Hauptgrund für den Absturz sind zwei Attentate. Im März erschossen zwei islamistische Attentäter im Bardo-Museum in Tunis, dem „Louvre des Maghreb“, 24 Menschen, unter ihnen 20 Touristen. Und im Juni feuerte ein Islamist auf einem Hotelstrand südlich der tunesischen Stadt Sousse auf Hotelgäste und tötete 28 von ihnen.

Domino-Effekt

„Traumatisierend“, wie La Presse schreibt, sind die Einbrüche nicht nur für den Tourismus, sondern für die gesamte Wirtschaft. Und indirekt könnte das Fernbleiben der Touristen den Terrorismus fördern. Tunesien befindet sich dann in einer Todesspirale: Attentate bringen weniger Touristen, und weniger Touristen bringen mehr Attentate.

Etwa ein Viertel der tunesischen Wirtschaft lebt direkt oder indirekt vom Tourismus. Vor allem auch die Landwirtschaft hängt eng mit der Hotellerie und den Restaurants zusammen. Fehlende Besucher führen zu einem Domino-Effekt: Restaurants und Hotels sind leer, deshalb sind Lebensmittel nicht mehr gefragt, deshalb können Bauern nicht mehr liefern, deshalb wird weniger angepflanzt und produziert. Zehntausende sind plötzlich arbeitslos und verarmen. Hunderttausende kämpfen jetzt ums wirtschaftliche Überleben. Vor allem im Süden hängt fast die gesamte Wirtschaftsaktivität vom Tourismus ab.

„Die Verzweiflung in der Bevölkerung hat ein nie gesehenes Niveau erreicht“, schreibt La Presse. Die Jungen finden kaum mehr Arbeit. Die Verarmung und Hoffnungslosigkeit bringt nicht nur Kriminalität. Die Jungen sind in diesem Zustand äusserst beeinflussbar. Gewisse islamistische Kreise haben es nun einfach, sie zu ködern und für ihren Kampf einzuspannen.

"Nichts mit dem Islam zu tun"

„Drei, vier Dummköpfe haben ein ganzes Land in die Krise gestürzt“, erzählt ein Wächter im Bardo-Museum. Er war am 18. März dieses Jahres dabei, als zwei Attentäter vor dem Museum auf Touristen schossen. Die Besucher waren eben aus einem Bus ausgestiegen, als sie unter Feuer genommen wurden. Die Überlebenden suchten im Museum Zuflucht und rannten eine Treppe hoch – verfolgt von den Attentätern. Im Saal Nummer 10 verschanzten sich die Terroristen mit ihren Geiseln und erschossen später die meisten von ihnen. Noch sind die Einschusslöcher an Vitrinen und in den Mauern zu sehen. Heute ist das Bardo-Museum, eines der phantastischsten Museen der Welt mit 5'000 Quadratmetern Mosaiken, verwaist. Nur drei Besucher aus Tunesien sahen wir in den riesigen Hallen und Gängen. Im Louvre in Paris steht man anderthalb Stunden Schlange, bis man endlich eingelassen wird. Im „Louvre des Maghreb“ steht niemand Schlange.

Die Attentäter handeln im Namen des Islam, im Namen des „Islamischen Staats“ oder im Namen von al-Qaeda oder der Terrorgruppe Okba Ibn Nafaa.

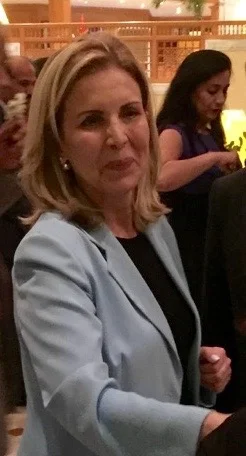

„Diese Terroristen haben nichts, aber auch rein gar nichts mit dem Islam zu tun“, entrüstet sich Dalila Babba. Sie ist Mitglied des nationalen Parlaments (Assemblée des representants du peuple) und vertritt die islamische Ennahda-Partei („Wiedererwachen“), die zweitstärkste politische Gruppierung des Landes. „Der Islam ist eine gewaltlose, brüderliche Partei“, erklärt sie uns. „Wir haben nicht das Recht zu töten, nicht einmal eine Fliege“.

Die Terroristen seien krank, sagt Dalila Babba, krank im Hirn, im Herzen und in der Seele. „Wir müssen uns vereinen, um diese Krankheit zu bekämpfen“. Und die Aufrufe zur Gewalt im Koran? Diese müssten im geschichtlichen Kontext gesehen werden. Auch die Bibel beinhalte viele grausame Aufrufe zur Gewalt. Auch solche Zitate müssten im historischen Zusammenhang beurteilt werden. Niemandem käme es in den Sinn, wegen solcher Passagen das Christentum als gewalttätige Religion zu verunglimpfen. „Doch nochmals: Der Islam ist eine friedliche Religion, die jede Gewalt ablehnt“.

Faschisten

Noch vehementer reagiert Raja Farhat. Er ist Regierungsberater, Historiker, Schriftsteller, Dramaturg, Schauspieler und eine der bekanntesten Persönlichkeiten Tunesiens. „Diese Leute sind Faschisten, pure Faschisten“. Anschläge hätten nichts mit dem Islam zu tun. „Wir müssen kämpfen, dass sich die Metastasen des Faschismus nicht noch weiter ausbreiten“. Leider würden sie das zurzeit in vielen arabischen Ländern tun. „Wir müssen die Leute aufklären, ausbilden, nur so können wir diesen Faschismus stoppen“. Und: „Verallgemeinern wir doch nicht“, sagt Raja Farhat“, „wenn in Korsika einige christliche Separatisten Bomben werfen, sagen wir doch auch nicht, alle Christen seien Terroristen“.

Natürlich sind es nicht nur „drei, vier Dummköpfe“, die eine Gefahr bilden. In den tunesischen Bergen an der Grenze zu Algerien verstecken sich offenbar viele gewaltbereite Islamisten. Auch in den Städten werden Schläferzellen vermutet. Zwar sind die Sicherheitsmassnahmen verstärkt worden. Überall hat die Polizei Strassensperren errichtet, Autos werden durchsucht, Papiere kontrolliert. Wer ins Bardo-Museum will, wird jetzt gescannt wie am Flughafen.

Die Mut-Macherin

Salma Elloumi Rekik ist seit acht Monaten Tourismusministerin. Sie macht den Tunesiern und den Touristen Mut. Das Land arbeite jetzt eng mit Frankreich, Deutschland, Grossbritannien und den USA zusammen und habe die Sicherheitsmassnahmen auf die höchsten Standards gebracht. Seit Juli sind 3000 zusätzliche Sicherheitskräfte zum Schutz von Stränden, Hotels und touristischen Sehenswürdigkeiten aufgeboten. An den Grenzen zu Libyen und Algerien werden vermehrt Patrouillen eingesetzt. An der libyschen Grenze soll sogar eine Art 170 Kilometer lange Mauer errichtet werden. Vor allem aus Libyen erhalten die Terroristen Waffen.

Doch „wir müssen an der Wurzel ansetzen“, sagt Rajat, „auch das grösste Polizei- und Armee-Aufgebot kann nicht verhindern, dass ein Fanatiker am Strand plötzlich um sich schiesst“. Rajat spielt auf das Attentat vom 26. Juni dieses Jahres in Port- El-Kantaoui, zehn Kilometer südlich von Sousse an. Damals zückte der 23-jährige Seifeddine Yacoubi auf dem Strand des Hotels Imperial Marhaba & Bellevue Park eine Kalaschnikow, die er in einem Sonnenschirm versteckt hatte. 35 Minuten lang schoss er um sich, warf Handgranaten und tötete 38 Menschen, vorwiegend Urlauber. Dann wurde er erschossen.

Völlig überdimensionierte Hotelpaläste

Es sind nicht nur diese Attentate, die das Tourismusdesaster ausgelöst haben. Die Krise begann schon unter dem im Januar 2011 gestürzten Präsidenten Zine el-Abidine Ben Ali, der das Land 24 Jahre lang diktatorisch regierte. Ben Ali und seine Hofschranzen bereicherten sich in unanständigster Weise an der Tourismusindustrie und verpassten es, arme Landstriche zu entwickeln.

So wurden Hunderte völlig überdimensionierte Hotelpaläste ins Land gestellt. Die Minister, ihre Günstlinge und die Bauherren erhielten phantastische Provisionen und verdienten sich eine goldene Nase. Auf diese Art schuf man ein fast spektakuläres Überangebot. Den Ministern und Bauherrn war es egal, ob die Hotels einst rentabel sein würden. Für sie zählte nur eins: ihre Provision. Die meisten Hotels sind heute nicht nur fast leer, sondern auch tief verschuldet. Man spricht von Schulden in der Höhe von insgesamt knapp zwei Milliarden Franken.

Ein trauriges Bild

Für den Unterhalt der meist riesigen Hotelkomplexe fehlt heute das Geld. So schliessen denn viele – und beginnen zu zerfallen. In Hammamet, 60 Kilometer südlich von Tunis, dem einstigen Touristenort par excellence, bietet sich ein teils trauriges Bild. Vor allem in der zweiten, dritten und vierten Reihe hinter dem Meer wächst Unkraut vor Hoteleingängen. Man sieht umgestürzte Kehrichteimer. Die Eingänge sind mit Brettern verschlagen. Fenster sind eingeschlagen. Eine alte Katze schläft vor den verschlossenen Türen einer einstigen Luxusherberge. „Man hat auf den Tourismus gesetzt, total, und jetzt hat man verloren“, sagt uns ein tunesischer Journalist.

Auch wenn viele Tunesier jetzt fast verzweifeln, immer wieder macht man sich Mut. „Wir lassen uns von einigen Terroristen unser Land und unser Erbe nicht kaputtmachen“, hört man immer wieder. „Wir lassen den Kopf nicht hängen, jetzt erst recht nicht“. Selbst dem Terror versucht man etwas Gutes abzugewinnen. Das Land werde jetzt endlich aufgerüttelt und gezwungen, die Armut zu bekämpfen und entlegene Regionen zu entwickeln. Nur so können längerfristig Terroristen und Fanatiker bekämpft werden.

"Wir sind stärker als die Terroristen"

In weiten Kreisen ist eine riesige Solidaritätswelle zu spüren. „Wir kämpfen“, sagt die Tourismusministerin. „Wir sind solidarisch und stehen zusammen“, sagt Abderraouf El May, Spitzenpolitiker der grössten tunesischen Partei, der säkularen Nidaa Tounes-Bewegung („Ruf Tunesiens“). „Wir sind stärker als die Terroristen“, sagt Dalila Babba. Und Rached, ein Stoffverkäufer in der Medina von Hammamet erklärt: „Wir zeigen diesen Ungläubigen, dass wir uns nicht einschüchtern lassen. Sie bomben, schiessen und kämpfen auf verlorenem Posten“.

Raouf Amouri, der Generaldirektor des Hotels Hasdrubal, erlebt zwar schwere Zeiten. Doch er glaubt an eine bessere Zukunft. Bereits konstatiert er, dass die Buchungen für die nächsten Wochen und Monate wieder leicht ansteigen.

(Im zweiten Teil der Reportage über Tunesien behandelt Journal21 die schweizerisch-tunesischen Beziehungen mit einem Interview mit der Schweizer Botschafterin in Tunis)