Ein Film über Grönland – das scheint gerade richtig zu kommen zu einer Zeit, da Kauf- und Annexionsgelüste der Trump-Administration die nördliche Hemisphäre beunruhigen. Doch Corina Gammas «Der Eismann» hat nicht die arktische Rieseninsel zum Thema, sondern Konrad Steffen: den Zürcher Glaziologen, den seine jahrzehntelangen Studien zum weltweit gehörten und gefragten Klimatologen haben werden lassen.

Gross war die Bestürzung im August 2020, als «Koni» von einem kurzen Kontrollgang zu einer Messstation nicht mehr zurückkehrte. Er muss unauffindbar in eine Gletscherspalte gestürzt sein und ruht seither im Eis, das zu seiner Bestimmung geworden ist.

Dem Film ist eine Art Prolog vorangestellt. Und der irritiert zunächst: Zwar signalisiert das Gespann mit Schlittenhunden, die wir in voller Aktion sehen, durchaus «Grönland», aber nach oben, ins Inlandeis, kommen solche Gefährte nicht hin, ganz abgesehen davon, dass da noch ein Kajak an den Schlitten geschnallt ist. Die kurze Sequenz soll denn wohl auch auf «Sila and the Gatekeepers of the Arctic» verweisen, Corina Gammas Dokumentarfilm von 2015, in dem sie Ureinwohner und Wissenschaftler (in der Person Konrad Steffens) als «Hüter» der Arktis zusammendenkt.

Gefragtes «Swiss Camp»

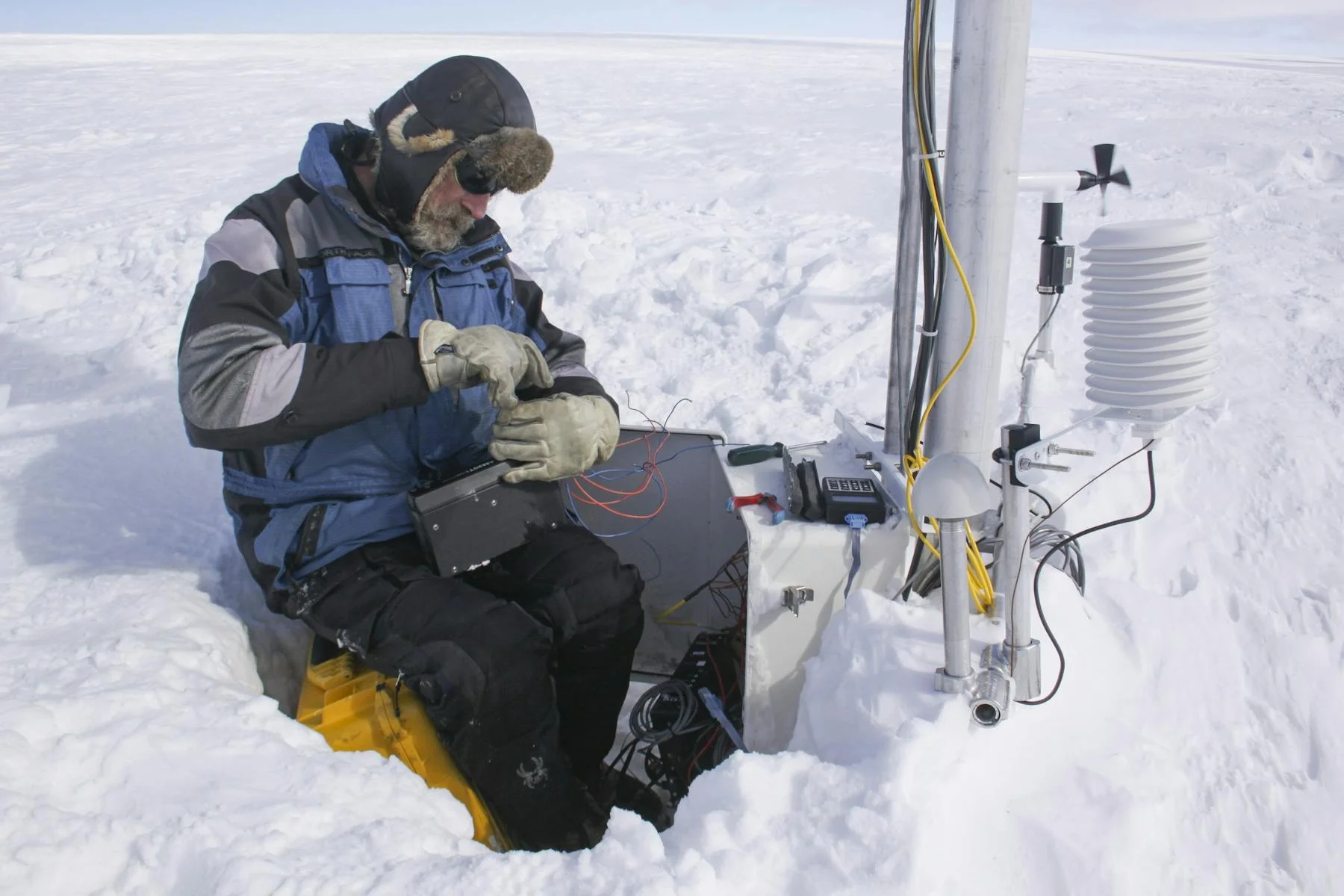

2011 hatte Steffen sie in sein «Swiss Camp» auf dem grönländischen Eisschild nordöstlich von Ilulissat eingeladen. Es war über die Jahre hinweg auch zum Ort geworden, an dem sich führende Politiker aus erster Hand über Erscheinungsbilder und Wirkungen des Klimawandels informieren liessen. Die Grönlandsequenzen scheinen zur Hauptsache von diesem Aufenthalt zu stammen, ergänzt durch grobkörniges Videomaterial aus den Jahren 1990 bis 1992, als das Lager errichtet wurde. Hinzu kommen Aufnahmen vom Ende des Camps, das wegen der rapiden Eisschmelze auch ohne den Tod seines Gründers nicht mehr hätte weiterbetrieben werden können. In diese Grönlandmomente sind Gespräche mit rund zwei Dutzend Weggefährten, Freunden und Familienmitgliedern in der Schweiz und in den USA eingearbeitet, wobei die zeitliche Abfolge mitunter etwas verwirrlich ist. Auch politische Entscheidungsträger sind bei ihren Stippvisiten im Swiss Camp zu sehen: Doris Leuthard, Al Gore oder Nancy Pelosi – elegant verzichtet der Film darauf, die Namen zu nennen.

Im Prolog spricht Konrad Steffen davon, was ihn auf dem Inlandeis so beeindruckt: «Es ist sehr still. Man sieht nichts als Weiss. Aber noch viel beeindruckender ist die Weite des Horizonts. Sie gibt dir das Gefühl, ein Niemand zu sein auf einem riesigen Stück Land.» Später wird er sagen, dass ihn, in der Stadt aufgewachsen, «offene Landschaften» fasziniert hätten, nicht Schnee und Eis. Hätte er nicht den namhaften Glaziologen Fritz Müller, Professor an der ETH, getroffen, sondern jemanden, der «mit der Sahara» (wohin ihn sein Honeymoon führen sollte) zu tun hatte, so wäre er vielleicht ein Wüstenspezialist geworden. So aber lernte er den Rhonegletscher kennen, der ihm immer besonders am Herzen gelegen habe.

Whiteout

Bei Corina Gamma dürfte es das Weiss gewesen sein, das sie fasziniert hat. 1959 in Altdorf geboren, seit einem Vierteljahrhundert in Südkalifornien ansässig, hat die Fotografin und Installationskünstlerin, Absolventin unter anderem der Zürcher Kunstgewerbeschule, bereits in frühen Aufnahmen von Milchkannen Weiss zum zentralen Bildelement erhoben. Das findet sich dann perfektioniert in der Serie «LA Leisures» (2006–2009). Hier evoziert der typische farblose, leere Himmel über Los Angeles durch das dominierende diffuse, gnadenlose Weiss geradezu ein Whiteout (aus dem freilich die Anlagen eines Vergnügungsparks in unheimlich gesättigter Farbigkeit hervortreten).

«Bei einem Whiteout», sagt Konrad Steffen bei sich zu Hause in Egg, «besteht die Gefahr, auf dem Rückweg zum Camp in einer Gletscherspalte zu landen statt im Küchenzelt», und blickt nachdenklich in die Kamera. Wenn ihm dann auf dem Rückweg ins Küchenzelt eine Gletscherspalte zum Verhängnis wurde, so brauchte es kein Whiteout, bei dem die Auflösung sämtlicher Konturen einer Landschaft zu völliger Orientierungslosigkeit führt, sondern wohl nur einen Moment der Unaufmerksamkeit in scheinbar vertrautem Gelände.

Waren es noch in den neunziger Jahren ums Lager herum bloss kleine, sogenannte «thermische Risse» gewesen, die keine Bedrohung darstellten, so hatte sich die Situation ab den zehner Jahren grundlegend geändert. Wie ein Ingenieur vom WSL, dessen Direktor Steffen nach seiner Rückkehr von Boulder, Colorado, in die Schweiz geworden war, im Film sagt, seien sie im Lager zuletzt immer angeseilt gewesen. Wobei man bei der NSF, der National Science Foundation der USA, der Steffen das Camp «für einen Dollar» verkauft hatte, nachdem die ETH sich Anfang der neunziger Jahre zurückgezogen hatte, die sofortige Schliessung verfügte, als man von der Spalte erfuhr. Mit diesen Abbrucharbeiten war das Team beschäftigt.

Kein «Klimawandelhype»

Die rasante Erwärmung der Arktis hatte sich in den Jahren zuvor ganz ohne Instrumente am Umstand ablesen lassen, dass die Plattform, die das Lager trug und die auf Eisenstelzen drei Meter tief im Eis verankert war, sich auf einmal drei Meter über dem hinweggeschmolzenen Grund befand. Wie hinaufkommen und wie die Schneemobile herunterbugsieren, lautete jetzt die Frage. Zudem begann sich unter der Plattform ein kleiner See zu bilden. Auf dem Eis können solche wunderschön türkisfarbenen Schmelzwasserseen nicht nur Durchmesser von bis zu zehn Kilometern erreichen, sie können sich auch über Nacht tausend Meter in die Tiefe entleeren. Per Drohne erfolgt die Annäherung an den blauschwarzen Schlund einer solchen Gletschermühle, in den das Wasser mit dem Donnern eines Zugs hinunterstürzt. Gespenstisch unweit davon eine Art Ventil, aus dem wie weisser Rauch oder Dampf der Eisstaub austritt. In Grönland, sagt Steffen einmal, gehen durch das Abschmelzen jährlich 250 Gigatonnen Eis verloren, das vier- bis fünffache Volumen sämtlicher Gletscher in Europa. Insgesamt 18 Messstationen habe er über ganz Grönland verteilt aufgebaut, auf tausend, zweitausend und dreitausend Meter Höhe.

Wenn Gabriela Schaepman-Strub, als Wissenschaftsdirektorin des «Swiss Polar Institute» Steffens Nachfolgerin, erwähnt, wie er der wachsenden Bedeutung der Öffentlichkeitsarbeit Rechnung getragen habe, betont sie zugleich, dass er sich «nicht am Klimawandelhype beteiligte», vielmehr «immer sehr dateninformiert» gewesen sei. («Ich sehe mir die Daten an», seien seine letzten Worte gewesen, sagt Simon Steffen, der Sohn, der damals mit im Camp war.) Und, wie sie auf ihre erfrischende Art anmerkt, «immer tipptopp angezogen, nicht so schlampig» wie andere. Zu Beginn schon sagt die (ältere) Schwester, Koni sei immer «sehr, sehr modebewusst» gewesen. Atsumu Ohmura, sein Doktorvater an der ETH, erinnert sich an einen hochaufgeschossenen Späthippie mit wildem Bart, der ausserordentlich schnell und präzis arbeitete. Dabei war sein Weg keineswegs immer schnurgerade verlaufen.

Die Fehler und die Selbständigkeit

Der Jugendfreund Vincenzo dal Vesco, dessen Vater, Geologieprofessor an der ETH, seinerzeit den Kontakt mit Fritz Müller hergestellt hatte, erzählt, wie «Koni» jahrelang am Flughafen gearbeitet und Flugzeuge geputzt habe (worauf es nach tausend Stunden einen Freiflug gab – auf dem die künftige Ehefrau als Stewardess in Erscheinung trat). Er sagt aber auch, dass Steffen «leichter Legastheniker» gewesen sei. Und wenn die Schwester davon spricht, dass sie beide «Schlüsselkinder» und früh zur Selbständigkeit genötigt gewesen seien, weil beide Eltern berufstätig waren, so erwähnt sie ebenfalls die Schulschwierigkeiten des Bruders und dass es ein Ultimatum der Mutter gebraucht habe, ihn zur Vernunft zu bringen. Von unterschiedlicher Seite wird denn auch gesagt, dass Steffen zwar ein «phantastischer Lehrer von unglaublichem Enthusiasmus» gewesen sei, aber auch einer, der sich mit einem «leicht sadistischen» Zug «gefreut» habe, wenn den Studenten Fehler unterliefen, weil er wollte, dass sie daraus lernten und begriffen, dass sie selber für sich verantwortlich waren. Wer nicht wusste, welche Geräte er für die Arbeit auf dem Eis brauchen würde, der sollte gar nicht erst mitkommen.

Zum Erscheinungsbild gehörte in jungen Jahren obligatorisch-lässig die Pfeife, später ersetzt durch die in Sturm und Eis praktischere Zigarette. Witzig das Foto, auf dem er leicht unsicher unter dem Hut hervorlugt, auf dem eine Falkenraubmöwe thront. Etwas wehmütig sagt er angesichts des von den Elementen zerfleischten Küchenzelts, wo einst Fondue und Sushi zubereitet und intensiv diskutiert wurde und wo wir ihn beim Abwasch gesehen haben, dass dies nun wohl «la nouvelle cuisine» sei. Der amerikanische Schriftsteller Craig Childs, Autor von «desert studies», der verschiedentlich zu Wort kommt, sagt über ihn: «Er schien geschaffen für diesen Ort. Oder dieser Ort hatte ihn geschaffen.» 2021 bekam er einen Gletscher im hohen Nordwesten Grönlands nach ihm benannt: den Sermeq Konrad Steffen.

Eisberge

Ganz am Schluss des Films, die Filmemacherin befindet sich mit Simon Steffen an einer Küste, an der sich Schlittenhunde im Sommerlager langweilen und vor der Eisberge im Wasser dümpeln, kommt sie auf Konis Liebe zu den Eisbergen zu sprechen. Das erinnert mich an eine Unterhaltung 2017 mit Konrad Steffen, bei der es eben auch um Eisberge ging. Ich hatte ihm erzählt, dass ich bei meinen Reisen in die Arktis leider nie gesehen hätte, wie ein Eisberg kippt, und dass das wohl eine spektakuläre Sache sein müsse. Eisberge befinden sich in einem labilen Gleichgewicht, und die zahllosen kleinen Vertiefungen in ihrer glasharten Oberfläche – die durch den Wellengang erzeugten «ripple marks» – zeugen davon, dass das, was jetzt das Oben ist, zuvor einmal ein Unten war. Und weil dieser Kipppunkt nie voraussagbar ist, ist der Aufenthalt in ihrer Nähe ja so riskant. Zu schweigen, sagte ich, von den irrwitzigen Typen, die da Eisbergklettern betreiben. Das habe er früher doch auch immer gern gemacht, sagte Koni mit vergnügtem Grinsen.

Eine kürzere Version dieses Artikels ist in der NZZ erschienen.