Photo: Ingo Höhn

Ein barockes Opernwerk nach einem antiken Stoff wird durch eine belgische Theatergruppe derzeit am Basler Theater zeitgenössisch aufbereitet: Henry Purcells Oper «Dido und Aeneas» erhält tiefenpsychologische Dimensionen, die schockieren.

Das Grundgerüst der Sage aus Vergils Aeneis (19 v. Chr.), welche auf Homer zurückgreift, ist rasch erzählt: Dido, die Königin von Karthago, eine phönizische Prinzessin, deren ursprünglicher Name Elissa war, nimmt den schiffbrüchigen Krieger und Helden von Troja auf und verliebt sich unsterblich in ihn. Aeneas aber, Sohn der Göttin Aphrodite, ist auf der Suche nach einem möglichen Ort, um mit seinen verbliebenen Getreuen das untergegangene Troja wieder aufzubauen. Gott Jupiter (bei Purcell Merkur) mischt sich in die beginnende Liebesgeschichte am Hof von Karthago ein und erinnert ihn an seinen vom Gott erteilten, ursprünglichen Auftrag, die Gestade Italiens aufzusuchen und dort die neue Stadt Rom zu gründen. Aeneas verlässt daraufhin schweren Herzens Dido, welche aus Liebeskummer stirbt.

An sich eine klassische Barockoper

Der englische Komponist Henry Purcell (?1659–1695) komponierte nach dem zeitgenössischen Libretto von Nahum Tate eine relativ kurze Oper in klassischen musikalischen Formen und Erweiterungen. Der Prolog dazu ist leider verloren gegangen. Die Uraufführung fand höchstwahrscheinlich 1683 oder 1684 am Hofe von Charles II von England oder in Windsor statt. statt. Uns Heutigen ist in der überlieferten, leider nicht vollständigen Opernfassung vor allem die berühmte Klage-Arie der Dido vor deren Selbstmord ein Begriff: «When I am laid, am laid in earth …»

Der schwarze Grundtenor eines Thrillers

Um dieses menschlich-subjektive Drama von Liebe und Verlassenwerden innerhalb eines politischen Machtsystems und dessen zerstörerischen Auswirkungen auf die Menschheit vorzuführen, nahm sich die belgische Tanztheatertruppe mit dem beziehungsreichen Namen «Peeping Tom» des Themas an. Die Gruppe wurde 2000 gegründet und nach dem Titel des Spielfilm-Thrillers «Augen der Angst» benannt. Dem schwarzen Grundtenor eines Thrillers folgt auch diese neue, spektakuläre Produktion. Der Basler Premiere dieser durch eingeschobene Texte und Kompositionen zeitgenössischer Musik (Atsushi Sakai) erweiterten Version, erstaufgeführt am 16. Februar 2025 im Grand Théâtre de Genève, durfte man in Basel gespannt entgegen sehen.

Grundlegende Veränderungen

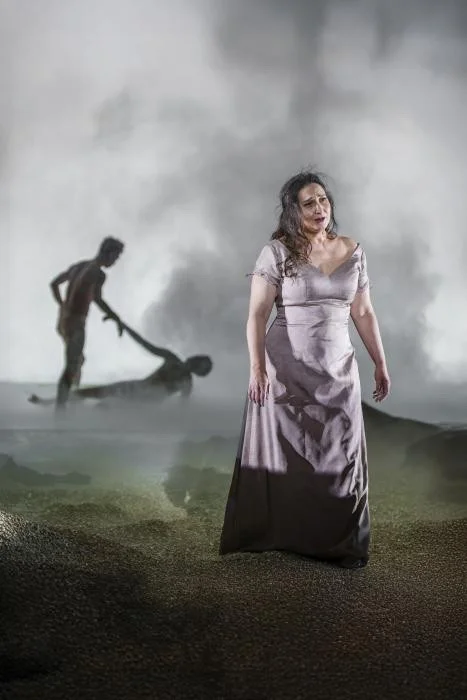

Grundlegend verändert wurden Personnage und Zeit der Purcell-Oper. In einer Art schizophrener szenischer Zweiteilung gibt es einerseits die Purcell-Dido (die wunderbare Marie-Claude Chappuis), Aeneas (Ronan Caillet) und den Hofstaat mit dessen betörendem Chorklang aus Purcells Zeit (Chor Theater Basel), getragen vom grossartigen Barockorchester La Cetra Basel. Auf der anderen Seite ist Dido (Euridike De Beul) eine alternde, zur Fettleibigkeit tendierende, reiche Witwe, die ihrem unausweichlich einsamen Ende entgegensieht und dies durch Machtausübung einerseits, gierig wolllüstigen bis perversen sexuellen Handlungen andererseits zu vergessen sucht. Aeneas ist hier ein vom Krieg gezeichneter Diener des Hauses, der sich ihr in allem unterwirft.

Die dunkle Seite des Individuums

«Die dunkle Seite des Individuums» aufzuzeigen, ist dem Regisseur Franck Chartier in bestürzenden Bildern gelungen. Machtspiele, Liebesgier, Menschenverachtung, Krieg, Vergewaltigung, Zerstörung eines Systems und schliesslich der Menschheit werden sinnfällig vorgeführt, zum Teil in Bildern welche wir aus den Museen kennen. Vor allem in den Schlusspassagen wird die Bildersprache allgegenwärtig: Während Herrscherin Dido nach dem Liebesakt in rubenshafter Erschöpfung nackt darniederliegt, unfähig, zu entkommen, wird die vor den Fenstern tobende Schlacht in unerbittlich ablaufenden, scherenschnitthaften Bildern à la William Kentridge ins Innere des Hauses gespült. Ein Versuch, das kulturelle Gedächtnis in gefährdeten Zeiten wie den unseren aufzurütteln.

Purcell geht unter

Dazu tragen die immer eindringlicher werdenden, zum Teil zu unerträglichem Fortissimo anschwellenden Klänge von Atsushi Sakai einen grossen Teil bei. Aber wo bleibt da das Grundgerüst, wo bleibt Purcells Musik? Zwar werden die hauptsächlichen musikalischen Strukturen, vor allem in den Chornummern, möglichst isoliert hervorgehoben. Aber die begleitenden wirbelnden Tanz- und Akrobatiknummern der durchaus bemerkenswerten Tanzgruppe von «Peeping Tom», die hallenden Schläge und Akkorde des Schicksals und das dauernde Ineinandergreifen der beiden Szenarien führen zu einer Zerrissenheit, die ermüdet.

Johannes Keller am Dirigentenpult hielt das brodelnde Inferno bewundernswert zusammen und wurde dabei auf der Bühne vom Komponisten und Cellisten Sakai live unterstützt. Aber um nochmals auf unsere Frage zurückzukommen:

Wo bleibt da Purcells Musik? Ehrlich gesagt: Sie geht unter. Schade.

Nächste Vorstellungen: 10., 15.4.; 4., 6., 7.5.