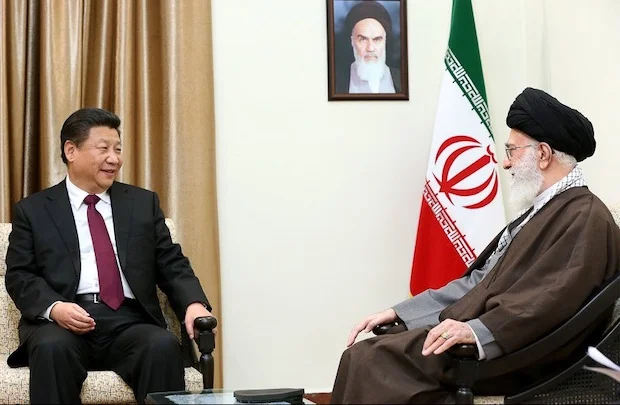

Das Datum, das Ayatollah Ali Khamenei für sein Treffen mit Xi Jinping gewählt hatte, sagte und sagt auch heute noch viel aus: über die iranische Innen- und Aussenpolitik ebenso wie über Khameneis Führungsstil und Chinas Nahostpolitik. Denn es war der 23. Januar 2016. Das historische Atomabkommen zwischen dem Iran und den sogenannten 5+1 – den fünf Atommächten im UN-Sicherheitsrat plus Deutschland – war gerade in Kraft getreten. An diesem Tag also empfängt der iranische Revolutionsführer und wichtigste Mann des Staates Chinas Präsidenten, und das auch noch in seiner Teheraner Residenz.

Nicht jeder ausländische Politiker bekommt diese Ehre. Sie ist jenen vorbehalten, mit denen Khamenei eine strategische Verbindung anstrebt, wie Baschar Assad und Wladimir Putin. Xi Jinpings Besuch hat grosse Bedeutung: als Symbol gegen das, was seit einigen Tagen im Iran und der ganzen Welt über das frisch unterschriebene Atomabkommen gesprochen, geschrieben und spekuliert wird.

Rechnung ohne den Wirt in Teheran

In Teheran freut sich die Mehrheit der Iraner*innen über eine baldige Öffnung der Gesellschaft, Aussenminister Mohammed Javad Zarif lässt sich als erfolgreicher Verhandler des Atomdeals feiern. Weltweit herrscht Euphorie über dieses Kunststück der Weltdiplomatie. Die europäische Wirtschaft träumt von nie dagewesenen Investitionen im Iran, Politanalytiker prophezeien, die USA und der Iran würden zukünftig auch über andere strittige Themen verhandeln: Eine Rückkehr des Iran in die internationale Gemeinschaft stehe bevor.

Doch die Welt scheint all diese hoffnungsvollen Rechnungen ohne den Wirt in Teheran gemacht zu haben. Khamenei hat jegliche über den Atomdeal hinausgehende Verhandlungen mit den USA mehrmals öffentlich untersagt. Zweifellos mit seinem Wissen bereiten die Revolutionsgarden Tests mit Raketen vor, beschriftet in hebräischer Sprache: „Nieder mit Israel“. Trotz des Atomabkommens sei eine politische, wirtschaftliche, geschweige denn kulturelle Annäherung an den Westen ausgeschlossen, hatte Khamenei öffentlich und unmissverständlich bereits vor seinem Treffen mit Xi Jinping klargestellt.

Die unverrückbare Strategie

Denn Khamenei hat seine eigenen Pläne: „Blick nach Osten – Allianz mit Russland und China“ nennt er seine Vision. Das sei stets seine Strategie gewesen – und heute mehr denn je. Alles, was aus dem Westen kommt, vor allem alles Kulturelle, verabscheute der Ayatollah Zeit seines Lebens: Er sei schon in jungen Jahren gegen den Einfluss westlicher Kultur und Politik gewesen, hat er wiederholt und mit unüberhörbarem Stolz gesagt.

Seine Anhänger bezeichnen ihn als Führer der islamischen Welt, und in seinen öffentlichen Ansprachen redet Khamenei oft über die Diskriminierung von Muslimen in verschiedenen Ländern. Doch in seiner mehr als drei Jahrzehnte währenden Herrschaft hat er bisher nie über Tschetschenen oder Uiguren gesprochen. Das würde den „Blick nach Osten“ trüben.

In Anwesenheit seines chinesischen Gastes erklärt Khamenei an diesem Tag also wieder einmal, warum er seinen Blick nach Osten richtet. Zunächst bedankt er sich bei Xi Jinping dafür, dass China in all den Sanktionsjahren an der Seite Irans gestanden habe und lobt ausführlich, wie sich beide Länder erfolgreich gegen Amerikas Vorherrschaft in der Welt stellten. Und dann kommt Khamenei zum Eigentlichen: „Der 25-jährige Strategieplan zwischen Iran und China muss sofort in die Tat umgesetzt werden, dieser Plan ist Kern unserer Unabhängigkeitspolitik. Denn der Westen hat es nie vermocht, das iranische Vertrauen zu gewinnen.“

Dieser Plan, von dem Khamenei in jenem Januar 2016 sprach, sollte den Weg für eine strategische Partnerschaft ebnen, die Iran für immer an China binden sollte, wirtschaftlich, militärisch und kulturell. Demnach sollte der Iran das wichtigste Bindeglied der Seidenstrasse werden: Vergangenheit als Verheissung, könnte man sagen, denn Persien war ja einst die Hauptstation auf jener Route, auf der China heute wieder mit aller Macht voranschreitet – hin zur Weltherrschaft, wie viele prognostizieren.

Das ominöse Dokument

Kaum hatte Xi Jinping im Januar 2016 Khameneis Residenz verlassen, tauchten viele Fragen auf: Wie stark wird künftig Chinas Präsenz im Iran sein, wie sieht dieser ominöse Plan aus, wann soll er beginnen, und wen hat Khamenei mit diesem Vorhaben betraut? Denn weder vom Präsidenten noch vom Aussenminister hatte man bis dato von diesem Plan vernommen – beide waren ja in den letzten Jahren hauptsächlich mit dem Atomabkommen beschäftigt gewesen.

Bis kurz darauf Ali Laridjanis Name auftauchte, damals noch Parlamentspräsident. Einige ihm nahestehende Webseiten schrieben, er sei auf Anweisung Khameneis bereits seit einem Jahr mit dem China-Dossier betraut, andere berichteten auch von einem 18-seitigen Strategieplan über das künftige Engagement Chinas im Iran. Und bald sickerten Einzelheiten dieses Papiers durch.

War es ein durchdachter Plan, eine unverbindliche Absichtserklärung oder nur zu Papier gebrachtes Wunschdenken Ali Laridjanis? Denn das aufsehenerregende Dossier über Chinas künftige Aktivitäten im Iran, das 2016 in Teheran durchsickerte, gibt es nur in persischer Sprache – wie manche meinen, absichtlich. China schweigt dazu, auch ein Dementi aus Peking gibt es nicht. Wie auch immer: Viele, nicht nur Oppositionelle, sprachen und sprechen von einem Dokument, das den Iran zu einer Kolonie Chinas degradieren würde, in der in- und ausländischen Presse war gar vom Ausverkauf Irans und einem grossen Schritt Chinas zur Weltherrschaft die Rede.

Chinesische Omnipräsenz

Die zentrale Botschaft des Papiers lautete, China werde in den ersten fünf Jahren der Vereinbarung 280 Milliarden US-Dollar in die Entwicklung des iranischen Öl-, Gas- und Petrochemiesektors investieren. Diese Summe könne im nächsten Fünfjahresplan noch erhöht werden. Schon in den ersten fünf Jahren würde es ausserdem weitere Investitionen von 120 Milliarden US-Dollar in die Modernisierung der iranischen Transport- und Fertigungsinfrastruktur geben. Auch diese Summe könne alle fünf Jahre aufgestockt werden. Chinesische Unternehmen erhalten das Vorrecht, Angebote für alle Öl- und Gasfeldentwicklungen zu unterbreiten, die noch nicht fertiggestellt sind. Dasselbe Vorrecht sollen chinesische Firmen für alle Petrochemieprojekte bekommen, einschliesslich der Bereitstellung von Technologien, Systemen, Prozessbestandteilen und natürlich dem Personal, das für die Durchführung erforderlich sei.

Rabatte über Rabatte

„Bis zu 5’000 chinesische Sicherheitskräfte werden in den Iran kommen, um chinesische Projekte zu schützen, und es wird zusätzliches Personal und Material geben, um den Transit der Öl-, Gas- und Petrochemieprodukte aus dem Iran nach China zu schützen, falls erforderlich, auch durch den Persischen Golf“, zitierte die Webseite Petroleum Economist im September 2019 in einem Bericht über das chinesisch-iranische Strategiepapier eine iranische Quelle, und weiter: „China erhält für alle Öl-, Gas- und Petrochemieprodukte einen garantierten Mindestrabatt von 12 Prozent auf den marktüblichen Durchschnittspreis und zusätzlich weitere 6 bis 8 Prozent für eine risikobereinigte Vergütung.“

Ein Vorzeigeprojekt: Eine neue Eisenbahnlinie soll die Stadt Bayan Nur im Norden Chinas mit Teheran verbinden

Laut dem Bericht von Petroleum Economist wird China auch das Recht eingeräumt, Zahlungen für iranische Produkte um bis zu zwei Jahre zu verschieben. Ausserdem könnten diese in „weichen“ Währungen erfolgen, die aus Chinas Geschäftstätigkeit in Afrika und den Staaten der ehemaligen Sowjetunion stammen. Jedenfalls werde der US-Dollar aus allen Transaktionen herausgehalten, um so die US-Sanktionen zu umgehen. Und die BBC berichtete, in dem Papier sei vom Bau einer „intelligenten Stadt“ am Persischen Golf sowie einer modernen Eisenbahnstrecke die Rede, die von der Grenze Pakistans bis zur Türkei und ans Mittelmeer reichen soll.

Interpretiere man dieses Papier richtig, werde der Iran technologisch, wirtschaftlich und sicherheitspolitisch quasi zum wichtigsten Glied der chinesischen „Belt and Road“-Strategie, mehr noch: zu einer chinesischen Provinz, befürchteten viele iranische Oppositionelle im In- und Ausland. Und diese Pessimisten hätten recht behalten können, wäre es denn tatsächlich so gekommen, wie sich die Verfasser des 18-seitigen Papiers ausgemalt haben. Doch ernsthafte Zweifel sind erlaubt.

Chinas geopolitische Interessen

Denn China macht nicht nur im Iran gute Geschäfte, sondern auch mit den Rivalen des Landes auf der anderen Seite des Persischen Golfs. Mit Saudi-Arabien, den Emiraten und anderen Golfmonarchien haben die Chinesen rege, ja sogar strategische Handelsbeziehungen. Eine zu mächtige Islamische Republik Iran widerspricht deshalb den geopolitischen Interessen Chinas in der Region.

Es ist also unwahrscheinlich, dass die chinesischen Investitionen im Iran, die seit 2005 stets durchschnittlich 1,8 Milliarden US-Dollar jährlich betrugen, in absehbarer Zeit dramatisch zunehmen werden. Auch die amerikanischen Sekundärsanktionen werden weiterhin eine grosse Abschreckung für chinesische Firmen sein. Bisher hat die Angst davor, vom US-amerikanischen Markt und Finanzsystem abgeschnitten zu werden, viele chinesische Unternehmen veranlasst, die Zusammenarbeit mit dem Iran einzustellen. Die Daten über Chinas Rohölimporte aus dem Iran belegen diesen Trend: Von 2018 bis 2019 gingen diese Einkäufe um 50 Prozent zurück. Gleichzeitig verdoppelten sich die Ölimporte Chinas aus Saudi-Arabien und dem Irak.

Das China-Papier von Ali Laridjani, das im Iran als offizielles Dokument zirkuliert, hat also zwar für viel Aufregung gesorgt. Doch genauer betrachtet, handelt es sich um nichts mehr als ein geduldiges Papier, das noch auf viele weltpolitische Entwicklungen warten muss, bis es Wirklichkeit wird.

Und auch den Mann, dem Khamenei das gewaltige China-Vorhaben anvertraute, nimmt zuhause niemand mehr ernst. Ali Laridjani hat seine Karriere hinter sich: Er ist Mitglied des iranischen Schlichtungsrats. Mehr nicht. Spötter nennen diesen Rat „das Parkhaus“: der Ort, wo jene entmachteten Ex-Funktionäre der Islamischen Republik „geparkt“ werden, für die Khamenei keine andere Verwendung mehr hat.

Angekommen im Parkhaus

Entlang der Entstehungsgeschichte dieses Rates und der Biographien seiner Mitglieder lässt sich bestens der Machtkampf erzählen, der in den vergangenen vierzig Jahren im Kern des iranischen Machtapparats stattgefunden hat. Der Schlichterrat erblickte das Licht der Welt in einer dramatischen Zeit: Fast acht Jahre dauerte damals bereits der Irak-Krieg, Hunderttausende junge Iraner waren gefallen, niemand glaubte mehr an einen Sieg. Der damalige Revolutionsführer Ruhollah Khomeini war sterbenskrank und kaum arbeitsfähig, er hatte nur noch wenige Monate zu leben. Unter denjenigen, die das Land samt dem aussichtslosen Krieg tatsächlich führten, tobte ein Machtkampf, der noch heftiger werden würde, wenn Khomeini stürbe – das wusste jeder von ihnen. Wie also weiter?

Am 6. Februar 1988 verlas ein Sprecher im iranischen Rundfunk einen Brief des todgeweihten Khomeini. Darin gab er die Bildung eines Schlichtungsrates bekannt, der bei Streitigkeiten zwischen Parlament, Präsident und Wächterrat vermitteln solle. Dieser Rat, in dem ausschliesslich Ayatollahs sitzen, ist eine Art Senat, der alle Gesetze des Parlaments auf ihre Islamkompatibilität prüft. Wenige Monate nach Khomeinis Tod bekam der Schlichtungsrat durch ein Referendum sogar Verfassungsrang. Und Ali Khamenei wurde der neue Revolutionsführer.

Alle 44 Mitglieder des Schlichtungsrates werden direkt oder indirekt von Khamenei selbst ernannt. Versteht man den heutigen Rat richtig, begreift man deshalb auch, wie Khamenei regiert. In den Anfangszeiten der Islamischen Republik brauchte man diesen Rat tatsächlich, weil die Revolution jung war und noch viele Machtzentren hatte. Schlichten muss man ja zwischen denen, die nicht nur Ansprüche haben, sondern auch die Macht, diese öffentlich zu äussern. Solche Zeiten sind in der Islamischen Republik aber längst vorbei. Khamenei herrscht seit bald 32 Jahren und hat in dieser Zeit alle Mächtigen des Landes neutralisiert – er duldet keine Macht neben sich. Persönliche Rivalitäten oder Machtansprüche der ihn umgebenden Akteure werden hinter verschlossenen Türen verhandelt, aber nicht mehr im Schlichtungsrat. Heute gibt es ein unanfechtbares und alles bestimmendes Machtzentrum im „بیت رهبری „ – im „Haus des Führers“.

Im Schlichtungsrat werden nun hauptsächlich Entmachtete, Abgewählte und Nörgler untergebracht, die noch nicht so gefährlich sind, dass sie gefängnis- oder exilreif wären. Wie etwa Ex-Präsident Mahmud Ahmadinedschad, der gerade noch geduldet wird, oder Ali Laridjanis Bruder Sadegh, der einst den mächtigen und brutalen Justizapparat führte, doch nach einer Korruptionsaffäre nicht mehr zu halten war.

Bevor Laridjani dieses Parkhaus erreichte, leistete er wertvolle Dienste in verschiedenen Positionen: als hochrangiger Revolutionsgardist etwa, als Chef des iranischen Staatsrundfunks und -fernsehens und zuletzt als Parlamentspräsident. Und stets gehorchte er bedingungslos Khamenei, Laridjani gehörte zu den Hardlinern. Allerdings hatte er sich in den letzten Jahren eine gewisse Beinfreiheit erlaubt, indem er sich dem moderaten Präsidenten Hassan Rouhani annäherte. Doch auch die Zeit der Moderaten, Rouhani inklusive, läuft bald ab.

Der Iran als Vorhof Russlands?

Anders als China hat Russland dem Iran ausser Waffen nicht viel zu bieten. Und diese Waffen dienen hauptsächlich den eigenen geopolitischen Interessen Russlands. Die islamische Revolution, die 1979 auf dem Höhepunkt des Kalten Kriegs und unmittelbar an der Grenze zur Sowjetunion stattfand, hat die weltpolitische Karte umgekrempelt und das Gleichgewicht in der Region zugunsten Moskaus verändert. Die untergegangene Sowjetunion hatte mehr als 2’000 Kilometer Grenze zum Iran. Heute betrachtet Russland den Iran als seinen Vorhof, als unmittelbares Interessengebiet. Die Revolutionsgarden und die iranische Armee besorgen ihre Waffen fast ausschliesslich in Russland; Rüstungsprodukte, die der Iran selbst produziert, sind russische Nachahmungen.

Gemeinsame Militärstrategie in Syrien

Seit der Iran im August 2016 den Luftstützpunkt Nojeh in der Provinz Hamedan russischen Kampfflugzeugen zur Verfügung stellte, sprechen viele Experten von einer qualitativen Änderung der iranisch-russischen Beziehung. Der iranische „Blick nach Osten“ hat seit der russischen Militärintervention in Syrien eine neue Bedeutung: Beide Länder sind gemeinsam in einem dritten Land engagiert, die geopolitische Landkarte neu zu bestimmen.

Syrien ist ein blutiges Beispiel dafür, wie weit Teheran und Moskau zu gehen bereit sind, um die USA aus dem Nahen Osten fernzuhalten. Dies sei eine echte strategische Partnerschaft, die dauerhaft angelegt sei, sagt Ali Akbar Velayati, aussenpolitischer Berater Khameneis. Doch ob es sich tatsächlich um eine strategische Allianz handelt oder nur um eine taktische Zweckgemeinschaft, ist noch ungewiss.♦

Mit freundlicher Genehmigung von Iran Journal