Die Entwicklung der klassischen Physik führte zu einem irritierenden Problem: Es gab Beweise für den Wellen- und für den Teilchencharakter des Lichts. Beides schloss sich gegenseitig aus. Der Widerspruch forderte ein völlig neues physikalisches Denken.

Licht breitet sich wellenförmig aus. Das ist seit Beginn des 19. Jahrhunderts bekannt. Wellen sind kontinuierliche Phänomene. Sie können sich überlagern. Man beobachtet dies etwa bei Wasserwellen auf einem See. An gewissen Stellen «löschen», an anderen «addieren» sie sich.

Das nennt sich Interferenz. Diese beruht auf einer Eigenschaft von Wellen, die sich Phase nennt. Man kann sie sich am besten durch zwei Schaukeln veranschaulichen. Sie haben einen Nullpunkt und einen maximalen Punkt des Ausschlags. Zeichnet man den zeitlichen Verlauf ihrer Bewegung auf, so ergibt sich eine Wellenbewegung. Zwei Schaukeln können sich exakt gleich bewegen, dann sind sie in Phase. Ist dies nicht der Fall, besteht zwischen ihnen ein Phasenunterschied.

Der Wellencharakter des Lichts lässt sich vor allem dank eines Experiments demonstrieren, das auch im 20. Jahrhundert von sich reden machen sollte. Schickt man eine ebene Wellenfront auf eine Wand mit zwei Spalten, dann zeigt sich dahinter ein für Wellen typisches Interferenzmuster mit ausgelöschten und verstärkten Arealen. Das berühmte Doppelspaltexperiment.

Der photoelektrische Effekt

Der Wellencharakter des Lichts galt am Ende des 19. Jahrhunderts als unbezweifelte Tatsache. Und James Clerk Maxwells Theorie des Elektromagnetismus war ein Triumph der Erklärung dieses Phänomens. Aber auch hier tauchte eine Anomalie auf.

Am Ende des 19. Jahrhunderts beobachteten die Physiker, dass sich mit einem Lichtstrahl hinreichender Energie Elektronen aus der Oberfläche einer Metallplatte herauslösen lassen. Geht man vom Wellencharaker des Lichts aus, erwartet man, dass die Elektronen bei der Bestrahlung auch kontinuierlich Energie aufnehmen, bis sie aus der Metallplatte austreten können.

Nun zeigt sich allerdings etwas Merkwürdiges. Wir bestrahlen die Metallplatte mit starkem Flutlicht von 2000 Watt und mit UV-Licht von 20 Watt. Obwohl das Flutlicht hundert Mal mehr Energie liefert als das UV-Licht, treten nur in Letzterem Elektronen aus. Der Effekt hängt nicht von der Intensität ab, sondern von etwas anderem. Flutlicht hat niedrige, UV-Licht hohe Frequenz. Offenbar ist die Frequenz der Strahlung ausschlaggebend für den Austritt der Elektronen.

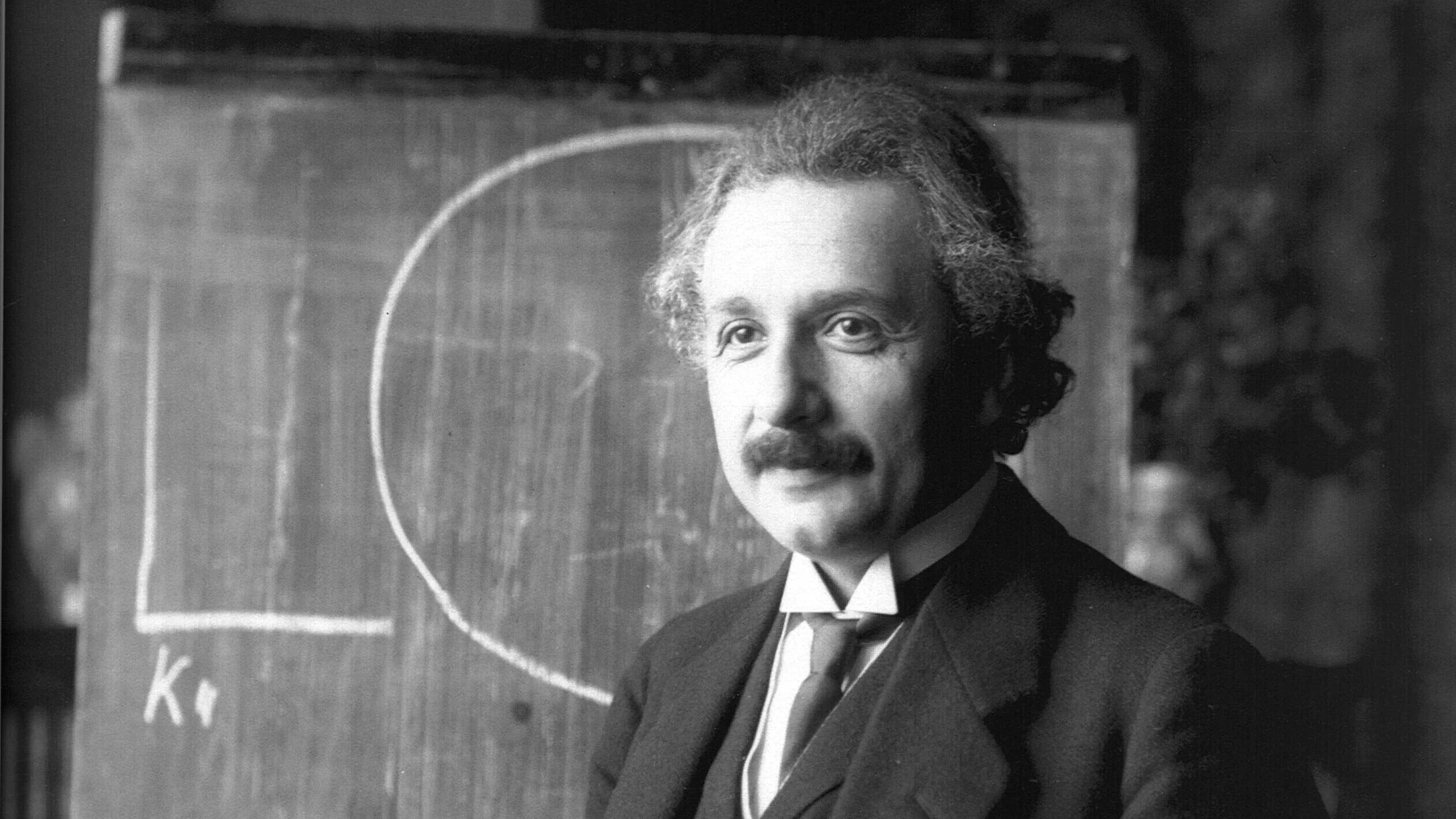

Die «abseitige» Idee Einsteins

Das wäre im Grunde genommen noch kein Schlag gegen den Wellencharakter des Lichts gewesen. Aber nun trug Albert Einstein 1905 eine «abseitige» Idee vor: Elektronen werden nur dann aus der Metallplatte herausgeschlagen, wenn sie ein ganz bestimmtes Energiequantum Licht aufnehmen. Und dieses Quantum ist allein von der Frequenz abhängig. Mehr noch: Der Proportionalitätsfaktor, der das Energiequantum mit der Frequenz verknüpft, ist genau die von Planck eingeführte Konstante des Wirkungsquantums:

Energie = h mal Frequenz.

Die Energie des Lichts kommt also «gequantelt» daher, und das einzelne Quant nennt man Photon. Ein Lichtteilchen.

Mit Einsteins Idee ergibt sich ein ganz anderes Bild als das einer kontinuierlich einwirkenden Welle auf die Metallplatte. Flutlicht besteht vor allem aus sichtbarem Licht, also Photonen mit niedrigeren Frequenzen als UV-Strahlung. Die einzelnen Photonen haben nicht genügend Energie, um Elektronen aus der Platte herauszuschlagen, auch wenn man die Platte noch so lange bestrahlt. UV-Photonen – und seien es auch wenige – haben dagegen die dazu nötige Energie.

Physikalischer Trickster

Einsteins Vorgehen gleicht jenem Max Plancks. Er nannte seine Hypothese ein «heuristisches Prinzip» – also im Grunde einen Trick, welcher der Wahrheitssuche dient. Die Hypothese war durch die klassische Physik nicht zu begründen. Das konnte 1905 noch niemand ahnen. Planck selbst zeigte sich von der Idee, dass Licht aus Teilchen besteht, keineswegs angetan. Er betrachtete sein eigenes «gequanteltes» Vorgehen lediglich als einen mathematischen Trick, um zu einer korrekten Formel zu gelangen. Davon sollte die klassische Physik unbehelligt bleiben.

Einstein jedoch ging weiter. Er sah in den Quanten des Lichts eine Eigenschaft der Natur. Das erschien in den Augen des Physik-Establishments als eine spekulative Abirrung. Das Dogma – das Paradigma – sagt: Die Natur macht keine Sprünge. Als Einstein in die Preussische Akademie der Wissenschaften – die renommierteste Institution des naturwissenschaftlichen Establishments – aufgenommen werden sollte, geschah dies nicht ohne Vorbehalte: «Dass er manchmal in seinen Spekulationen das Ziel verfehlt», hiess es, «wie zum Beispiel in seiner Hypothese der Lichtquanten, spricht eigentlich nicht gegen ihn, denn es ist selbst in den exaktesten Wissenschaften nicht möglich, wirklich neue Ideen einzuführen, ohne ein Risiko auf sich zu nehmen.» Fürwahr.

Die Hypothese war nicht ganz neu

So abwegig neu war allerdings Einsteins Hypothese nun auch wieder nicht. Tatsächlich handelt es sich bei der Idee der Lichtquanten um die Revitalisierung einer Theorie aus dem 17. Jahrhundert, der Korpuskulartheorie Isaac Newtons. Newton investierte einigen Hirnschmalz in die Vorstellung, dass Licht aus Teilchen besteht, die sich gemäss seiner Mechanik fortbewegen. Gegen seinen Konkurrenten Christiaan Huyghens, der die Wellentheorie vertrat, trug er einen heftigen Disput aus. Es gab Phänomene, die für die Korpuskelsicht, andere, die für die Wellensicht sprachen; insgesamt erlaubte die Situation keine endgültige Entscheidung.

Die Korpuskularidee vermochte, wohl auch dank der Aura und Autorität Newtons, im 18. Jahrhundert einen paradigmatischen Einfluss auszuüben. Doch sie wurde zu Beginn des 19. Jahrhundert durch die Wellenidee abgelöst, um im 20. Jahrhundert durch Einstein wieder an Prominenz zu gewinnen. Was zeigt, dass der wissenschaftliche Fortschritt nicht einfach in einer Verabschiedung von «unbrauchbaren» Ideen besteht, sondern auch in deren «Wiederverwertung» in elaborierterer Version.

Teilchen und Welle zugleich

Mit seiner Hypothese vermochte Einstein den Photoeffekt zu erklären. Nebenbei bemerkt, erhielt er den Nobelpreis für diese Erklärung, und nicht für die Relativitätstheorie. Nun standen allerdings die Physiker vor einem neuen Rätsel: Was ist Licht, Teilchen oder Welle?

Ganz offensichtlich stehen sich zwei inkompatible Bilder gegenüber. 1801 wies Thomas Young mit dem beschriebenen Doppelspaltexperiment die Wellennatur des Lichts nach. Ein Jahrhundert später demonstrierte der Photoeffekt die Teilchennatur des Lichts. Wie man diese Unverträglichkeit in der klassischen Physik versöhnen soll, stellte ein beunruhigendes Problem dar. Und tatsächlich lässt sich die Unverträglichkeit in der klassischen Physik nicht beheben.

Ein Begriffsproblem

Der Widerspruch liegt nicht zuletzt daran, dass die klassische Denkweise binär ist: Entweder Teilchen oder Welle. Ein Drittes gibt es nicht. Genau dies schienen die verstörenden Phänomene zu suggerieren.

Wie aber konzipiert man eine Physik, die Objekte mit widersprüchlichen Eigenschaften beschreibt: Teilchen-Wellen? Einstein sah einen Ausweg aus der Aporie, indem er sie als Wahl zwischen zwei Sprachen betrachtete. Aber das Problem ist nicht ein linguistisches, sondern ein ontologisches: Was sind Quantenteilchen denn nun in Wirklichkeit?

Die uralte philosophische Frage: Was ist es? «Ti esti?» Kurz gesagt, rütteln Quantenphänomene nicht nur an der klassischen Physik, sondern mit ihr auch an klassischen philosophischen Vorstellungen, wie die Welt gebaut ist. Sie stellen ein naiv realistisches Weltbild in Frage. Aber zuerst betrachten wir – in der nächsten Folge des Crashkurses Quantentheorie – eine weitere Anomalie.