Literatur entsteht durch das Schreiben von Texten. So einfach ist das – und so mysteriös. Auch in Zeiten des geschwätzigen Tippens auf Smartphones gibt es die Hürde des Anfangens – sei es vor dem sprichwörtlichen weissen Blatt Papier oder vor dem blanken Word-Dokument auf dem Laptop. Am Anfang steht immer das buchstäbliche Nichts.

Geniekult

Eine Wand mit gerahmten leeren Blättern aus den Werkstätten von Schriftstellerinnen und Schriftstellern begrüsst denn auch die Eintretenden in der Ausstellung „Schreibrausch“ des Literaturmuseums Strauhof in Zürich. So, nämlich mit beklemmender Leere, beginnt Literatur. In jeder Sprache ist die Zahl der möglichen Sätze unendlich. Aus diesem Wörteruniversum gilt es den einen ersten Satz herauszugreifen. Und dann alle weiteren bis zum letzten.

Mit dem Barock, vor allem aber mit der Periode des Sturm und Drang und der Romantik hat der Geniekult in der Literatur Einzug gehalten. Seltsamerweise hat sich dieses Modell literarischen Künstlertums – mit einigen Modifikationen – bis in die Gegenwart gehalten, obschon der von Rokoko bis Biedermeier kultivierte emotionale Überschwang heute längst befremdlich erscheint. Wir fallen im Theater nicht mehr in Ohnmacht (wie das Publikum bei der Uraufführung von Schillers „Die Räuber“) und folgen den Helden unserer Romane nicht mehr in den Tod (wie es zahlreiche zeitgenössische Leser mit Werther hielten).

Das ist, wie gesagt, gründlich vorbei. Und doch richten wir an Literatur wie bei keiner anderen Kunstgattung die Erwartung einer Relevanz für unser eigenes Leben. Wäre ihren Urheberinnen und Urhebern nichts irgendwie Geniales eigen, müssten derartige Erwartungen enttäuscht werden. Dürfen also nur Genies sich an Literatur wagen? Nein, der Zusammenhang funktioniert anders herum. Die Selektion funktioniert nicht ex ante, sondern ex post: Geschriebenes kann sich ja immer erst in der Rezeption als relevante Literatur erweisen.

Stereotypen des Literarischen

Schriftsteller und Dichterinnen arbeiten mit dem, was den Menschen zum Menschen macht, mit der Sprache. Sie fordern ihr das Äusserste ab, damit sie einer künstlerischen Intention die Form gebe. Das Wissen und mehr noch die Gerüchte über einsame Kämpfe von Schreibenden mit Wörtern, Stilformen und Stoffen befeuern den Nimbus des Literarischen. In der Tat steuern Entstehungsgeschichten von Büchern Entscheidendes bei nicht bloss zum Verständnis der Werke, sondern zur Vorstellung von Literatur überhaupt.

Mit dem Motto „Schreibrausch – Faszination Inspiration“ greift der Strauhof ein Stereotyp des Literatentums auf: dasjenige des Genies, das wie in Trance ein Meisterwerk aufs Papier wirft. Die Literaturgeschichte kennt solche Ereignisse: Goethe schrieb den „Werther“ in vier Wochen, Rilke die „Duineser Elegien“ in ein paar Tagen, Kafka seine erste Erzählung „Das Urteil“ in der Nacht vom 22. auf den 23. September 1912 binnen weniger Stunden. Solche Eruptionen sind Anzeichen dafür, dass sich etwas angesammelt und aufgestaut hat. Der rauschhafte Schreibprozess war innerlich vorbereitet und bricht sich Bahn in kaum begreiflicher und scheinbar nicht zu steuernder Weise.

Zu dem vom Strauhof hierfür verwendeten Begriff der Inspiration kann man allerdings – auch angesichts dieser berühmten Beispiele rauschhafter Kreation – ein Fragezeichen setzen. Das in-spirare bezeichnet wörtlich das Anhauchen, die Eingebung von aussen. Goethe, Rilke und Kafka jedoch setzten etwas aus sich heraus, das in ihrem Inneren reif geworden war.

Zwischen Rausch und Blockade

Redet man von Schreibrausch, so landet man unvermeidlich sogleich bei andersartigen Räuschen: Alkohol, Tabak, Opium, Cannabis, LSD, Meskalin, Speed, Kokain – so ziemlich alle gebräuchlichen Rauschmittel waren irgendwann bei der Entstehung von Literatur im Spiel. Exzesse verschiedenster Art haben sie begleitet, und es ist schwierig auseinanderzuhalten, wo eine Droge die Kreativität stimuliert und wo sie die Angst vor dem künstlerischen Versagen betäubt hat. Die Literaturgeschichte ist getränkt mit Alkohol. So manches Werk ist nicht wegen, sondern trotz dieser Droge Nummer eins entstanden.

Einige namhafte Vertreter der modernen Literatur haben mit diversen Drogen experimentiert, um anders schreiben zu können. Walter Vogt, der unter Drogeneinfluss keine lesbaren Texte, dafür aber zauberhafte schriftartige Zeichnungen zu Papier brachte, steht damit in einer langen Reihe (Bild). Er und andere Autoren suchten nach neuen Erfahrungen, nach verborgenen Dimensionen des Wirklichen. Andere wollten lediglich ihre Kreativität puschen, sich über Durststrecken hinwegkatapultieren. Die Leere gähnt nicht nur auf dem ersten Blatt einer begonnenen Arbeit; sie kann sich im Prozess des Schreibens jederzeit auftun.

Das Leiden so vieler Schreibender an der Blockade ist das genaue Gegenstück zum Schreibrausch. Die beiden Zustände liegen so nahe beieinander wie die zwei Seiten einer Medaille. Beide sind Ausdruck einer Überwältigung durch nicht kontrollierbare Dynamiken, und beide gehören gleichermassen zum Genie-Paradigma des Schriftstellerdaseins. Die Schreibblockade ist ja eben deshalb qualvoll, weil da jemand schreiben will, ja schreiben muss, aber nicht kann.

Zeugen intensiver Arbeit

Die beiden entgegengesetzten Pole des Rauschs und der Blockade sind die sich bedingenden Mystifikationen des literarischen Genies, die gegenüberliegenden Grenzen des weiten Feldes schriftstellerischen Tuns. Dazwischen erstreckt sich das vielgestaltige Terrain des Schreibens. Literatur entsteht vor allem in harter, disziplinierter Arbeit. Das Museum Strauhof widmet ihr zu Recht einen grossen Teil der Ausstellung. In kurzen Videos reden Schriftstellerinnen und Schriftsteller über ihre Tätigkeit. Es lohnt sich unbedingt, zum Beispiel Paul Nizon oder Mariella Mehr die paar Minuten Aufmerksamkeit zu schenken.

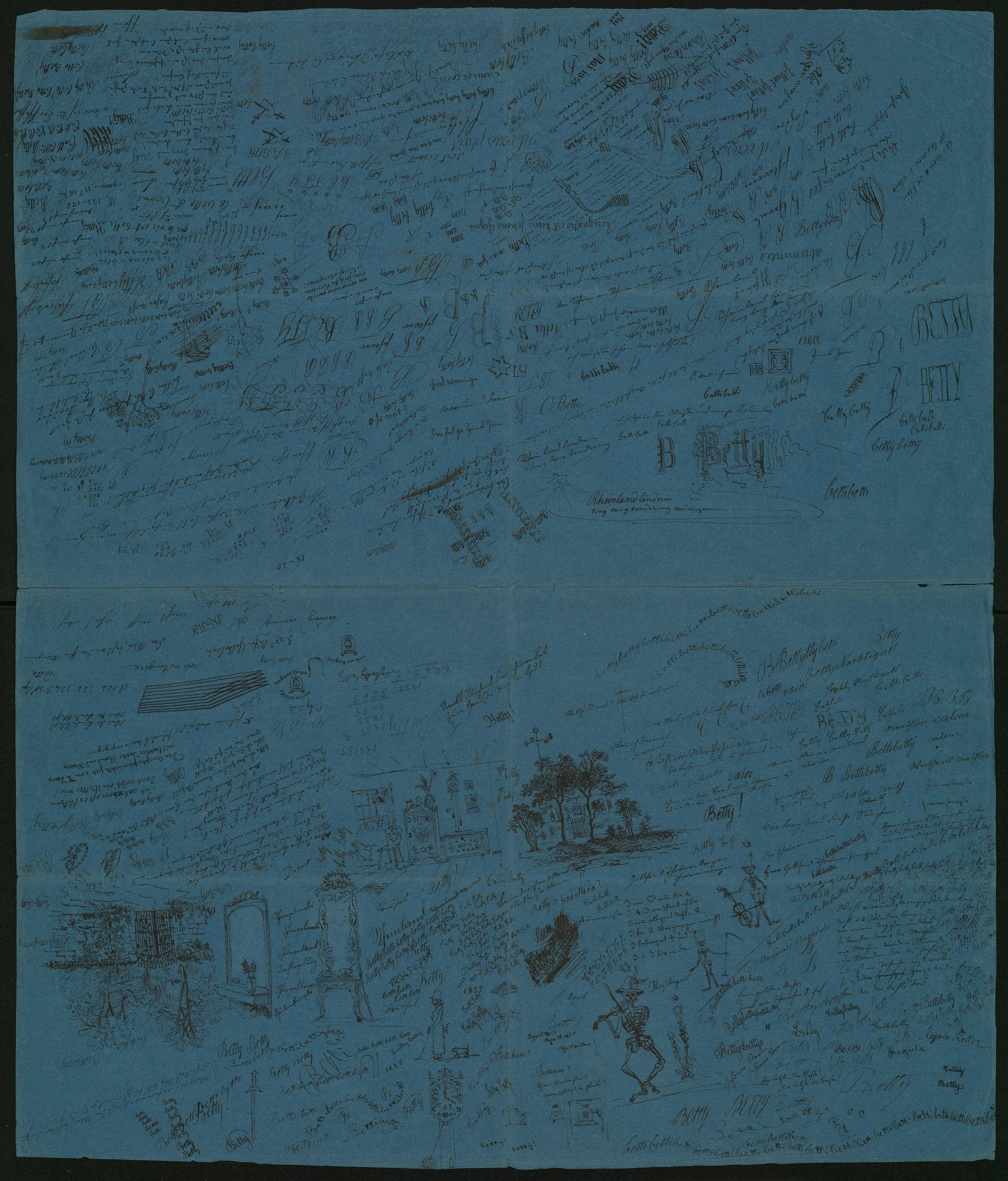

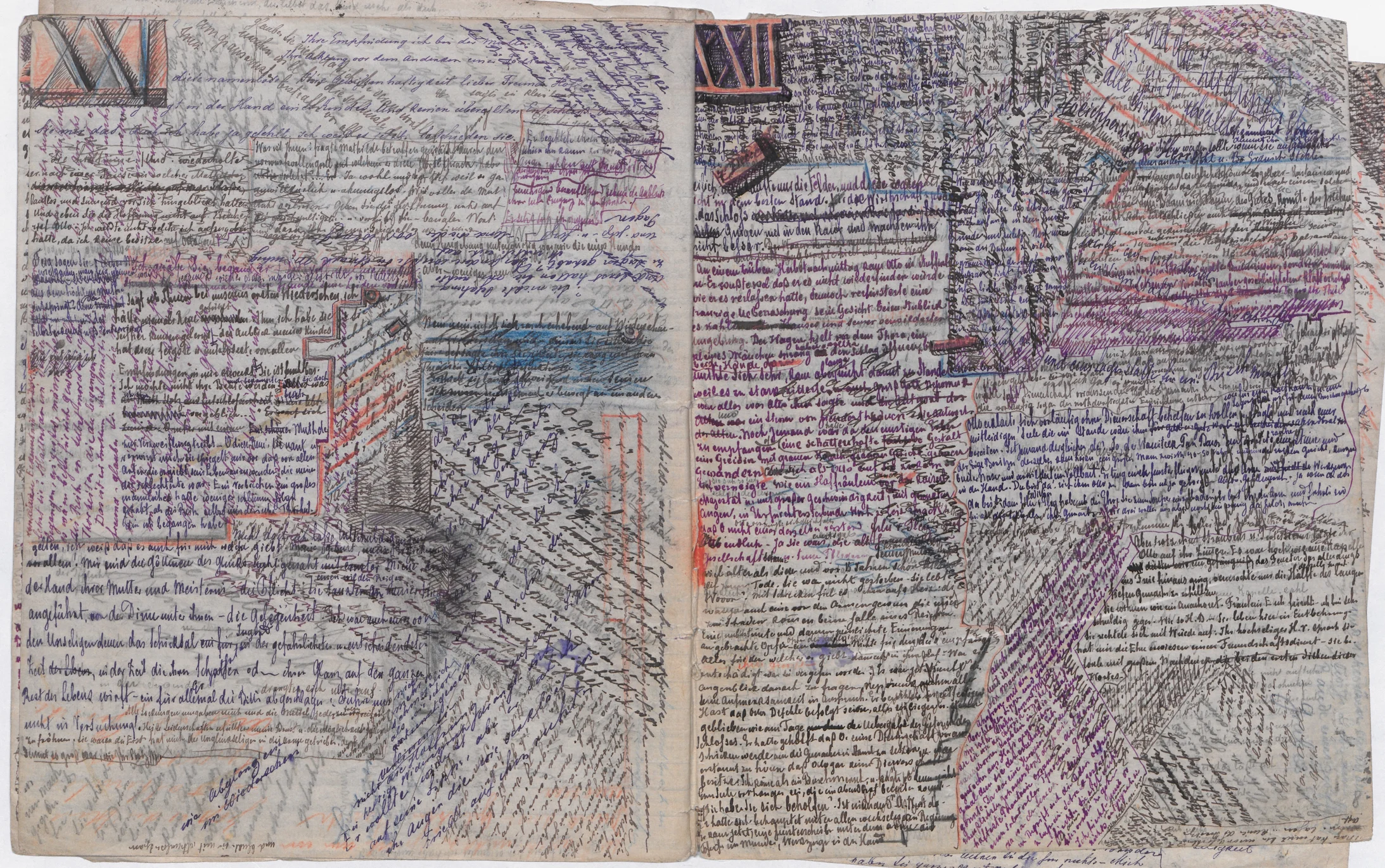

Beredte Zeugen literarischen Arbeitens sind auch die Exponate: handschriftliche Entwürfe, überarbeitete Manuskripte, Kritzeleien, Stichwortlisten. Eine ganze Welt der Phantasien und Ideen hat Gottfried Keller auf seiner in den Berliner Jahren verwendeten Schreibunterlage hinterlassen (Bild). Die 22-jährige Marie von Ebner-Eschenbach füllte unter dem Andrang von Gedanken ihre Notizhefte mit kaleidoskopisch übereinander geschichteten Zeilen (Bild ganz oben). Der chronisch bettlägerige Marcel Proust rang sich die Vollendung seines Riesenwerks ab, indem er die Druckfahnen seiner „Recherche“ zur Verzweiflung der Setzer immer von neuem extensiv bearbeitete. Die Fahnen mit grossflächigen Streichungen und rundum angeklebten Zetteln voller Ergänzungen und Korrekturen sind legendär und können im Strauhof bewundert werden.

Den Mysterien auf der Spur

Den ausgestellten Mikrogrammen Robert Walsers nähert man sich auf Zehenspitzen. Winzige Zettelchen, eng bedeckt mit einer filigranen, kaum einen Millimeter hohen Kurzschrift, die er in Abwandlung der alten deutschen Kurrentschrift mit scharf gespitzten Bleistiften auf Papierreste aller Art kritzelte. Der Dichter des Kleinen, der sich selbst klein machte, entwich mit den zunächst für niemanden lesbaren Notaten gewissermassen in die Unsichtbarkeit. Als die über fünfhundert erhaltenen Mikrogramme ein Jahrzehnt nach Walsers Tod entschlüsselt wurden, kamen unter anderem Gedichte und ein Roman zum Vorschein.

Ein Leben als Schriftstellerin oder Dichter bedeutet heute wie einst, sich dieser Arbeit mit Haut und Haar hinzugeben und das Risiko einzugehen, an nicht deklarierten, vielleicht sogar kaum bewussten, aber deshalb nicht weniger wirksamen Genie-Massstäben gemessen zu werden. Ob das künstlerische sich Exponieren in der grossbürgerlichen Pose eines Thomas Mann oder in der subkulturellen Exaltiertheit eines Jack Kerouac geschieht: das existentielle Ringen um den gültigen Text ist der Kern jeder Schriftstellerei.

Es gelingt dem Strauhof mit einer höchst anregenden Ausstellung, den Mysterien des Schreibens auf die Spur zu kommen. Liebhaberinnen und Liebhaber von Literatur kommen auf ihre Rechnung.

Literaturmuseum Strauhof Zürich: Schreibrausch – Faszination Inspiration, noch bis 7. Mai 2017

Zur Ausstellung gibt es im Strauhof für 12 Franken einen empfehlenswerten Reader.

Das Schweizer Literaturmagazin Literarischer Monat bringt in der Ausgabe 28 (März–Juni 2017) einen Schwerpunkt zum Thema Schreibrausch.