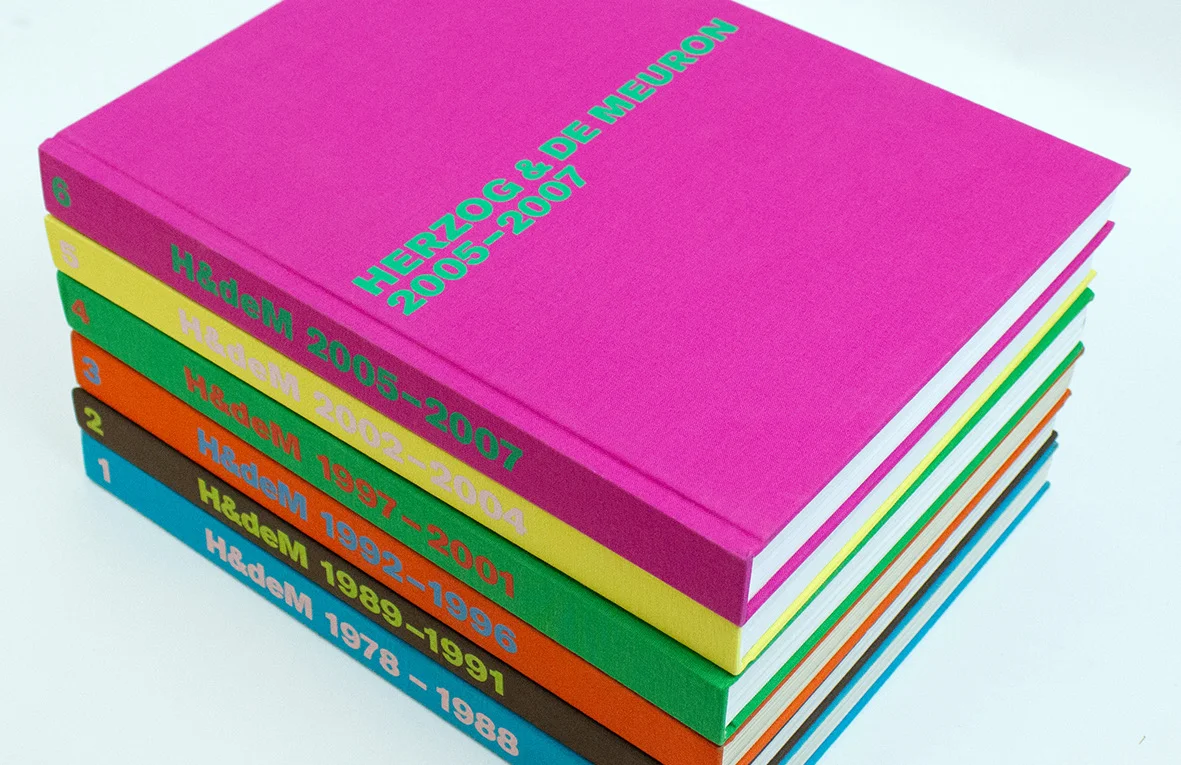

Es hat lange gedauert, bis die Lücke geschlossen werden konnte. Band 6 des Gesamtwerkes von Herzog&deMeuron, der die Zeit von 2005 bis 2007 abdeckt, wurde schon 2018 herausgegeben. Es fehlte die Übersicht über die Zeit von 2002 bis 2004, während der die – nebst der Tate Modern in London – zwei wichtigsten Werke aus dem Basler Büro projektiert wurden: die Elbphilharmonie in Hamburg und das Olympiastadium in Peking. Ob der knallgelbe Leineneinband diesem Umstand Rechnung tragen möchte?

Der neue Band 5 inventarisiert die Werke 207 bis 266 und führt zudem die Werke 327 bis 534 auf, die zu einem späteren Zeitpunkt vorgestellt werden sollen. Zudem fungieren nebst den Gründern Jacques Herzog und Pierre de Meuron gegenwärtig – und damit ist das Jahr 2020 gemeint – 14 weitere Architektinnen und Architekten als Partner des Büros. Damit überholt Band 5 den Folgeband, der lediglich 448 Werke erwähnt und nebst den Gründern nur neun Partner präsentiert. Das erinnert ein wenig an die Szenerie von «Back to the future».

Das Layout der Publikation ist dasjenige, das in Band 4 entwickelt wurde. Projektbeschrieb, Pläne und Fotos sind voneinander getrennt, sodass bei einem Studium eines Werkes mehrere Finger benötigt werden, welche in die entsprechenden Seiten geschoben werden müssen. Der unermüdliche Bearbeiter Gerhard Mack betont vor allem die Arbeit an urbanistischen Konzepten, von denen das Projekt für Jindong in China zur Liste von insgesamt 14 Arbeiten gehört, die aus dem Inventar herausgelöst und detaillierter besprochen sind.

Ein zweiter Schwerpunkt wird mit der umfassenden Ausstellung Nr. 250 gesetzt, die 2004 im Schaulager Münchenstein zu sehen war. Die gewählte Nummer deutet eine Zäsur an, eine Möglichkeit, zurückzuschauen und eine erste Bilanz zu ziehen. Auf Tischen breitete das Büro unterschiedliche Unterlagen zu den einzelnen Projekten aus, Pläne, Skizzen und vor allem Modelle, die derart bedeutend sind, dass sie – obwohl eher Abfallprodukte – archiviert werden. Für deren Unterbringung haben Herzog&deMeuron sogar ein eigenes Lager gebaut.

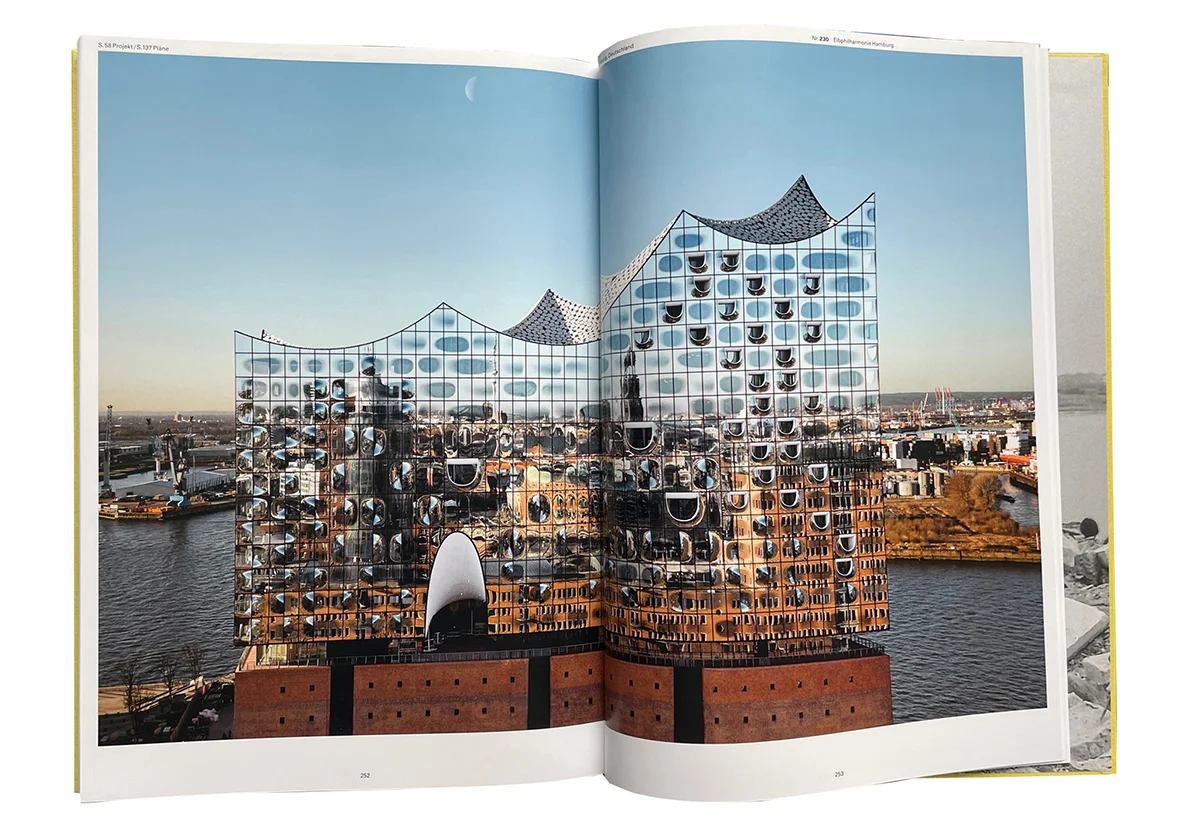

Der Fall Elbphilharmonie

Am meisten Interesse erheischen natürlich die Elbphilharmonie in Hamburg und das Olympiastadium in Peking, die hier wie dort zu Wahrzeichen geworden sind und vom Büro stolz und nicht ganz zu Unrecht auf das Niveau des Eiffelturmes gehievt werden. Beide Monumente haben eine spezielle Geschichte und werfen Fragen auf, die in der Publikation kaum berührt werden.

Die Elbphilharmonie, deren allererste Entwürfe auf das Jahr 2001 zurückreichen, verursachte Kostenüberschreitungen epischen Ausmasses, verbunden mit Verzögerungen, die hierzulande schon fast hämisch kommentiert wurden. Im Nachhinein könnte man über diese Eskapaden hinwegsehen. Hamburg hat ja ein Schmuckstück erhalten, das auch wirtschaftlich einen Mehrwert bedeutet.

Herausgeber Gerhard Mack meint dazu: «Diese Arena der Bürger trägt wesentlich dazu bei, dass die Elbphilharmonie seit ihrer Eröffnung im Januar 2017 national als Beispiel wahrgenommen wird, dass solche Projekte mit einer internationalen Ausstrahlung nicht der direkten Befehlswege diktatorischer Gesellschaft bedürfen, sondern auch innerhalb demokratischer Strukturen bewältigt werden können.»

Stimmt diese Einschätzung? Oder ist es nicht so, dass «die Bürger» in Geiselhaft genommen wurden, da sie gar keine Wahl mehr hatten, weil der Abbruch der Übung teurer gewesen wäre? Planten die Verantwortlichen ins Blaue hinaus oder war ihnen von Anfang an bewusst, dass der Kostenrahmen nicht eingehalten werden kann? Waren die Architekten Opfer oder versteckten sie sich hinter ihrer Rolle als ausführende Baumeister, die sich nicht in politische Entscheidungen einmischen wollten?

Vielleicht sind Antworten in dem von Mack erwähnten 600-seitigen Bericht eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses zu finden. Doch wer liest einen solchen Wälzer? Und wenn man es tut, kann man den Inhalt nachvollziehen? Zweifelsohne ist die Elbphilharmonie für Hamburg ein Gewinn, in allen Belangen. Rechtfertigt dieser späte Erfolg die Art und Weise, wie das Vorhaben vorangetrieben wurde? Laut Mack hat die Elbphilharmonie die Diskussion angeregt, «wie in einer Demokratie ein Grossprojekt – bottom up – von den Bürgern getragen und allen Widrigkeiten zum Trotz zum Erfolg geführt werden kann». Hier von einem demokratischen Prozess zu reden, ist wohl doch etwas vermessen.

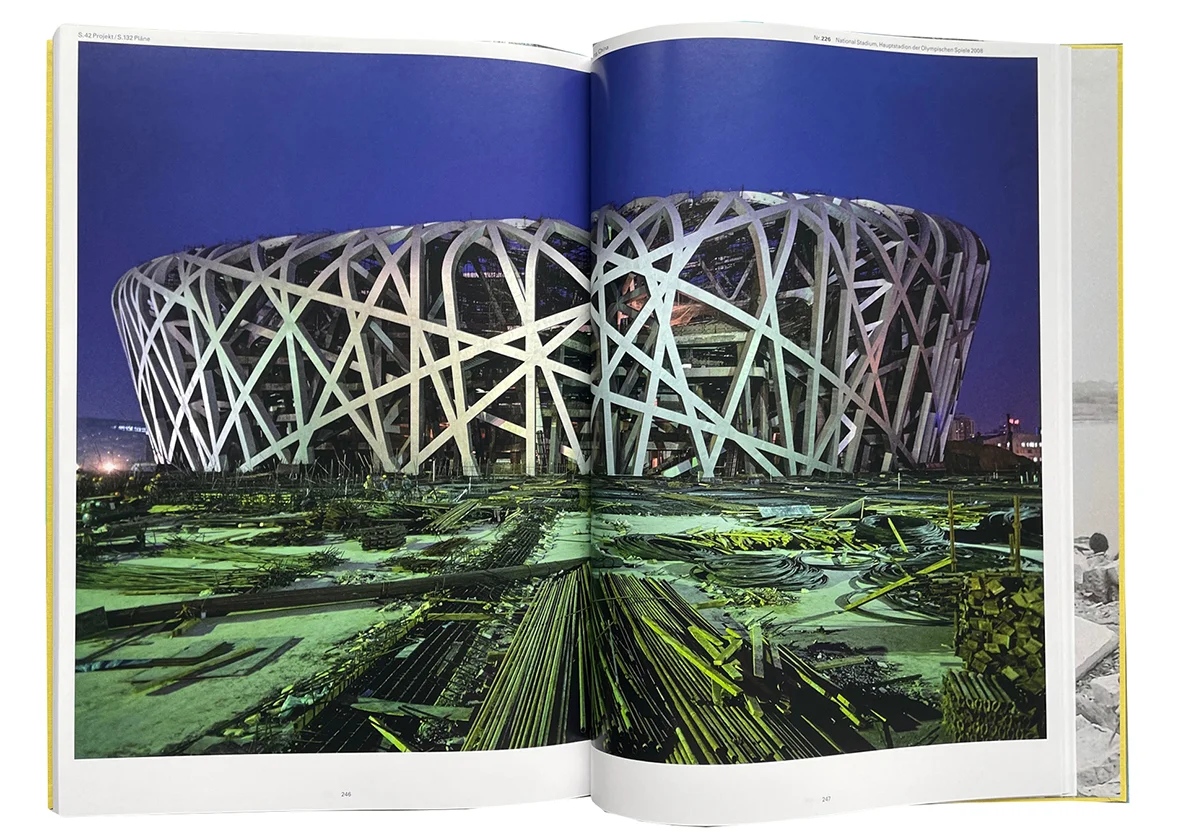

Demokratisch bauen in Peking?

Der Fall Olympiastadium in Peking scheint mir noch verzwickter zu sein. In letzter Minute sprangen Herzog&deMeuron auf den Zug und beteiligten sich am Wettbewerb für das Kernobjekt der olympischen Spiele 2008; und sie gewannen. In der Rückblende meint Mack: «Herzog&deMeuron planen das Stadion als einen demokratischen Ort, der den Menschen ungehinderten Zugang und die Freiheit, sich den Raum zunutze zu machen, bietet.» – Man reibt sich die Augen.

Auch in diesem Falle ist nicht nur das Bauwerk an sich zu beurteilen; es ist in der Tat ein Meisterwerk. Aber definiert dieses Stadion einen demokratischen Ort? Demokratische Gesellschaften sind immer weniger bereit, sportliche Grossereignisse wie olympische Spiele oder Fussballweltmeisterschaften zu finanzieren. In die Bresche springen Nationen mit einem sehr kleinen demokratischen Fussabdruck wie beispielsweise China. Herzog&deMeuron sind nicht die einzigen Architekten aus dem Westen, die sich in China betätigen durften.

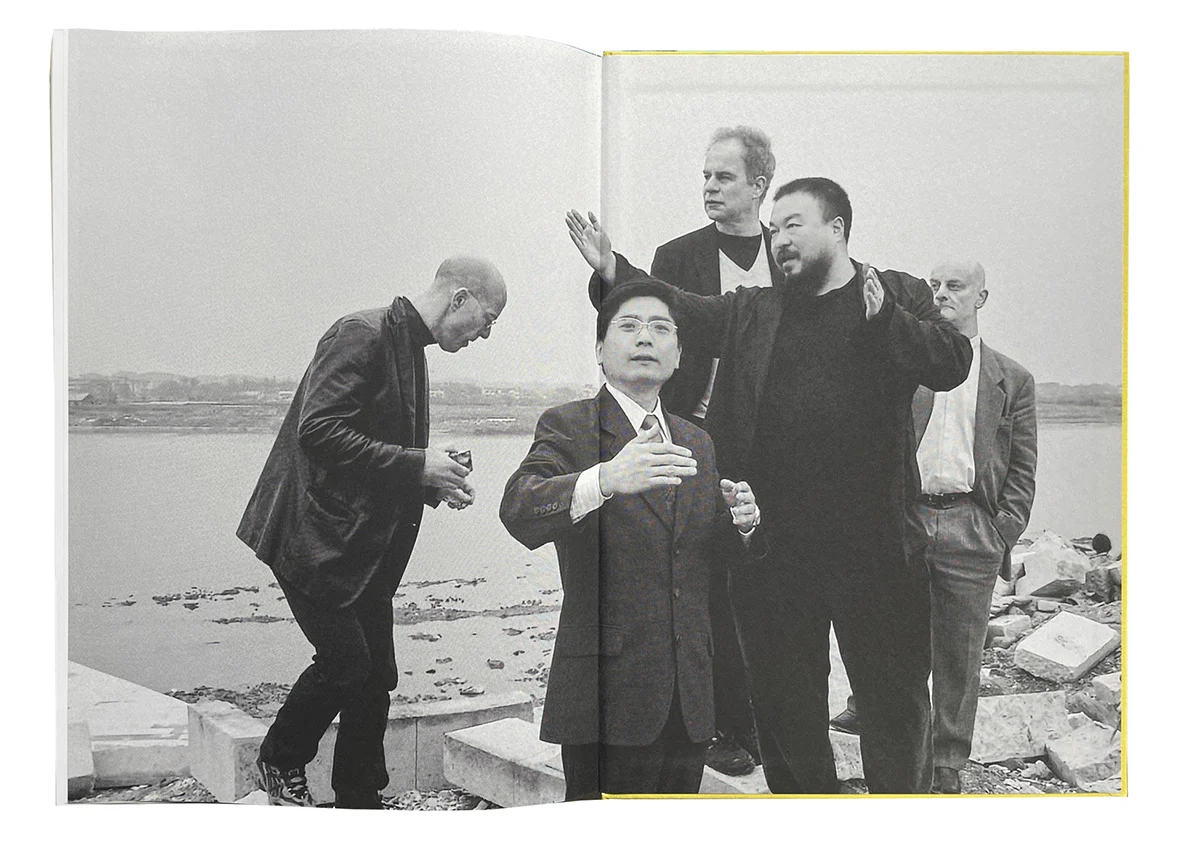

Der Band 5 listet nebst dem Olympiastadium noch weitere Initiativen im Land der Mitte auf. Uli Sigg, der wohl bedeutendste Vermittler zwischen dem Westen und China, war für das Basler Büro der entscheidende Türöffner. Und es war Sigg, der den noch unbekannten Künstler Ai Weiwei ins Boot holte. Wie gross dessen Anteil am Projekt des Olympiastadiums ist, dürfte wohl ein Betriebsgeheimnis bleiben, aber Band 5 rückt ihn mehr als einmal ins Zentrum. So auch mit einem Interview zwischen Ai Weiwei und Jacques Herzog, in dem er doch tatsächlich beteuert, das Stadion sei «ein demokratischer Entwurf, ein Bauwerk der Freiheit».

Der Künstler ist auf dem hinteren Vorsatz des Buches zu sehen zusammen mit Jacques Herzog, Pierre de Meuron, Uli Sigg und einem weiter nicht bekannten chinesischen Architekten. Wer Ai Weiwei zu verstehen versucht, wird grandios scheitern. Er ist ein Dissident, der die Regierung immer wieder kritisierte, deswegen auch verurteilt wurde und längere Zeit in Haft war – und gleichwohl beteiligte er sich an einem Prestigeobjekt der kritisierten Regierung. Und das ist noch nicht alles: Im Wikipedia-Artikel zu Ai Weiwei ist zu lesen, dass er das Stadion später «als megaloman und inadäquat kritisiert» habe. Doch davon ist im Band 5 nichts zu lesen.

Muss man Band 5 haben? Wer mit dem Sammeln angefangen hat, kommt nicht umhin, sich das fehlende Puzzleteil zu beschaffen. Die Geschichte der Elbphilharmonie scheint sich im Kleinen zu wiederholen. Und wer meint, damit sei das Kostendach erreicht, täuscht sich gewaltig. Band 6 endet mit der Nummer 326. Die übrigen 208 Nummern werden – wie zu Beginn erwähnt – in zukünftigen Bänden vorgestellt. Man rechne!

Gerhard Mack: Herzog&deMeuron 2002–2004. Das Gesamtwerk Band 5, Birkhäuser, Basel 2020