Sie ist Ausdruck der Person und wie diese individuell und einmalig: die Handschrift. Der eigenhändig geschriebene Name hat gar bindende Kraft. Eine Signatur gilt als Autorisierung, als Akt persönlicher Inkraftsetzung.

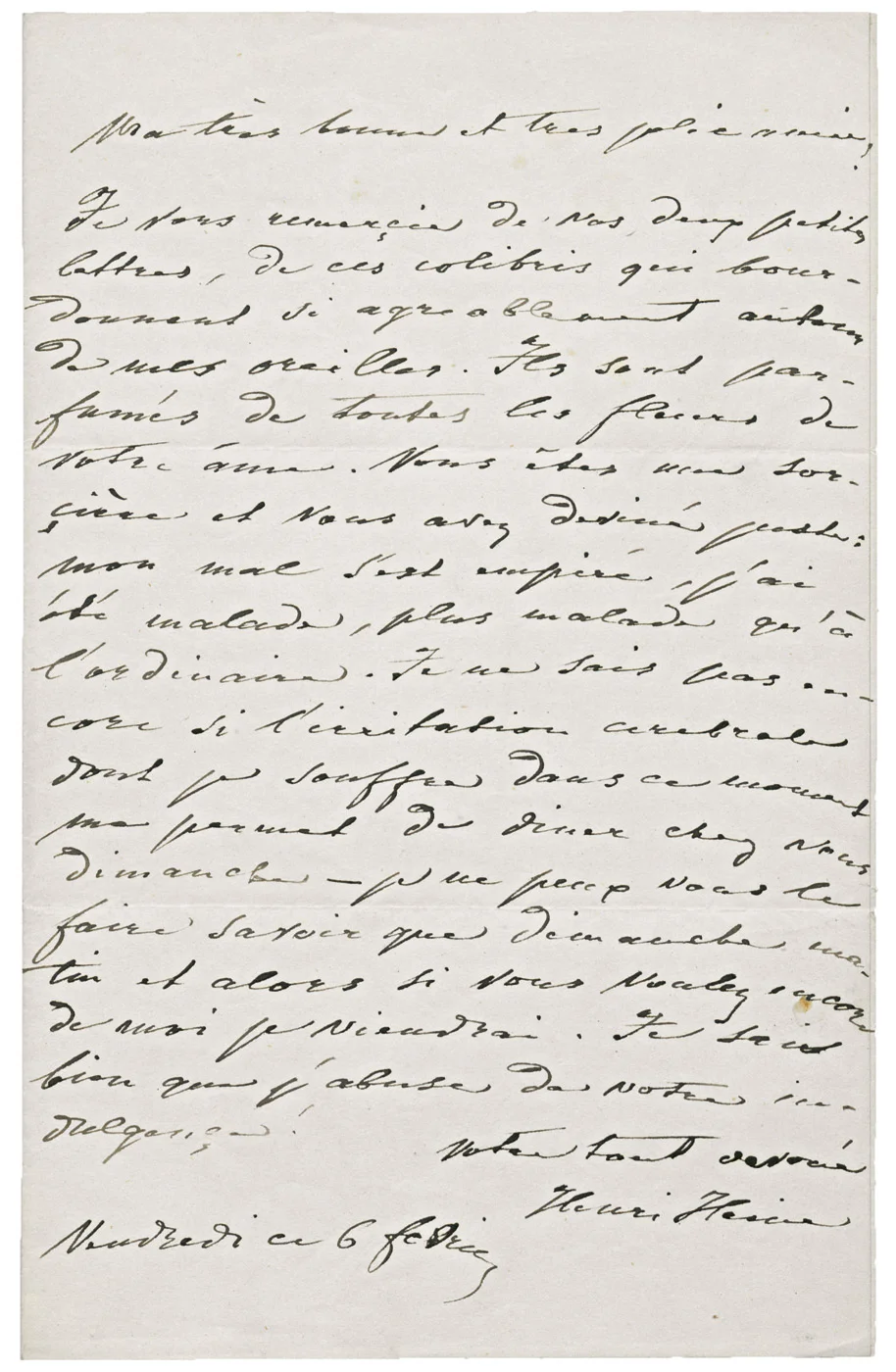

Ein handgeschriebener Brief hat die Aura des Persönlichen. Nur schon einige hingeworfene Zeilen auf einer Karte sind ein Ausdruck von Zuwendung, wie sie ein maschinell erzeugter Text niemals vermittelt. All die elektronischen Weihnachtskarten, E-Mail-Grüsse zu den Festtagen und SMS-Neujahrswünsche haben ungleich weniger Gewicht als die von Hand auf Papier gesetzten Zeichen des Wohlwollens und der Freundschaft.

Ein gescheiterter, aber unvergessener Lehrer

Einer meiner ersten Lehrer hat mir die Dignität des Handschriftlichen auf unvergessliche Art eingeprägt. Er hiess tatsächlich August Bünzli und war ein kleiner, kahler, rundlicher Mann mit Schnauz, im Ort bekannt als bedächtiger Militärvelofahrer und Bewohner eines putzigen Häuschens mit akkuratem Gärtchen. Seinen Namen trug er wie einen Orden. Er hatte sich damit abgefunden, dass er mit uns Zweitklässlern nicht zu Rande kam und als beamteter Vermittler des verordneten Lernstoffs kaum Spuren hinterliess.

Aber eines konnte er: schön schreiben. Da kannte er keine Kompromisse. Brauchte jemand ein neues Schulheft – was häufig vorkam, da er wüst verkrakelte Hefte im Zorn zu zerreissen pflegte – , so hatte man am Lehrerpult vorzusprechen, worauf August Bünzli mit Schönschreibfeder Schülernamen, Klasse und Hefttitel in schwungvoller Kalligrafie auf den Deckel setzte. Ich sehe die meisterlich beschrifteten Umschläge noch vor mir mit den eleganten Majuskeln und gravitätischen Schattierungen. Für diese Kunstwerke habe ich ihn bewundert, und das reichte aus, den gescheiterten, dem Jähzorn verfallenen Lehrer August Bünzli in lebhafter und wohlwollender Erinnerung zu halten.

Handschrift ausser Kurs

Ich und meine damaligen Mitschüler schreiben heute kaum mehr mit der Hand, sondern mit den Händen. Wie alle Zeitgenossen sind wir es gewohnt, Schriftliches auf mechanischen und virtuellen Tastaturen zu produzieren. Schreibe ich ab und zu wieder einen Brief von Hand, so macht die ungeübte Feinmotorik den Schreibfluss stocken und bringt die Gedanken ins Stolpern.

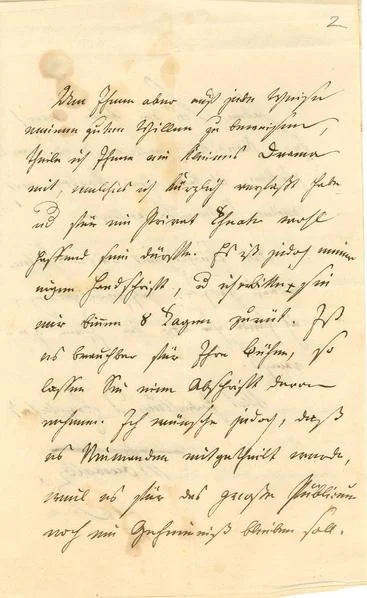

Was haben doch frühere Generationen ihre Handschriften gepflegt! Versiert geschrieben haben nicht nur die grossen Geister, deren Manuskripte ehrfürchtig aufbewahrt werden. Auch «kleine Leute» führten vielfach eine elegante Feder. Zufällig aufgefundene hundertjährige Geschäftsbücher eines ländlichen Handwerkers zeigen mir ein charaktervolles, sicheres und absolut harmonisches Schriftbild. Blättere ich in den alten Kladden, so spüre ich deutlich das Vergnügen des Schreibers an seiner kalligrafischen Gewandtheit und seinen ruhigen Stolz auf die eigene Person. Wo immer man auf ältere handschriftliche Zeugnisse stösst, kann man diese Erfahrung machen. Es gab während langer, noch gar nicht weit entfernter Zeit eine geläufige Form der Selbstdarstellung in gekonnter und gepflegter Schrift.

Die an der Stelle zu erwartende Feststellung, diese Kultur sei wie so manches Wertvolle – ach! – am Untergehen, ist eine billige Wahrheit. Ja klar, sie geht unter, bei mir jedenfalls. Die meisten von uns Heutigen haben Mühe, eine Seite so von Hand zu schreiben, dass ein präsentables Ergebnis herauskommt.

Die Faszination bleibt

Ich meine allerdings Anzeichen zu sehen, dass dieser unbestreitbare Verlust Gegentendenzen weckt, die allmählich um sich greifen könnten. Mir jedenfalls hat die eigene degenerierte Handschrift einen Ansporn gegeben. Ab und zu greife ich wieder zum Füller. Ich benütze Notizbücher. Tinte auf Papier ist mir eine willkommene Alternative zu den wunderbaren elektronischen Dingern, die ich selbstverständlich nie mehr missen möchte.

Meine handgeschriebenen Texte sind, so weit ich das sehe, nach Inhalt und Stil nicht besser als die am Bildschirm entstehenden. Aber die Schreibprozesse laufen etwas anders ab, und es ist vermutlich allein schon dieser Wechsel, der den Reiz des Schreibens von Hand ausmacht. Worin genau der Unterschied liegt, weiss ich ehrlich gesagt nicht; doch immerhin lenkt er die Aufmerksamkeit auf die ebenso interessanten wie schwer zu durchschauenden Eigenheiten der eigenen Schreib- und Denktätigkeit.

Schriftlichkeit ist seit der Erfindung von Sprache speichernden Zeichen eine eminente Dimension der Kultur. Der Umgang mit Schrift wird sich niemals auf blosse Effizienzsteigerung einschränken lassen. Die Ausdrucksmöglichkeiten des manuell Geschriebenen sind viel zu faszinierend, als dass sie ganz in Vergessenheit geraten könnten. Das Riepl’sche Gesetz, wonach Neuerungen in der Medienwelt die alten Kommunikationsmittel nicht verdrängen, gilt möglicherweise auch für Schreibtechniken und –kulturen. Wir werden sehen.