«Ich mag alles, was keinen Stil hat: Wörterbücher, Fotos, die Natur, mich und meine Bilder.» Das Richter-Zitat ist einer von mehreren Merk- und Rätselsätzen des Künstlers, die hoch über den Bildern an den Wänden des Bührle-Saals im Kunsthaus Zürich zu lesen sind. Kein Stil in Wörterbüchern und der Natur? Ja, aber in Fotos?

Dazu muss man wissen, dass Richter in den Sechzigerjahren begonnen hat, einen als «Atlas der Fotos, Collagen und Skizzen» bezeichneten visuellen Pool aufzubauen. Er enthält Tausende grossenteils eigene Bilder, einfache Schnappschüsse, die im Alltag, bei Reisen und Spaziergängen entstanden sind. Weitere Sammelstücke stammen aus anonymen Familienalben, Zeitungen, Illustrierten. Der Atlas ist das in den eigenen Alltag verlagerte Pendant zu Aby Warburgs «Bilderatlas Mnemosyne», ein dokumentiertes Gedächtnis der persönlichen Bildeindrücke.

Für Richters Kunst ist dieser «Atlas» so wichtig, dass er ihn auch ausgestellt und publiziert hat. Er erklärt auch seine Abneigung gegen «Stil». Sie hat damit zu tun, dass Richter stets von «Material» aus geht: von Gesehenem und Geschehenem, von Eindrücken und Widerständen des Realen oder auch einfach vom Rohstoff und Werkzeug des Malers. Aus diesem Welt-Material formt er seine Arbeiten, nicht mit Ideen darüber, was Kunst ist.

Zu allem, was keinen Stil hat, zählt Richter auch sich selbst und sein Werk. In der Tat wechselt er in seinem Œuvre hin und her zwischen ganz unterschiedlichen Malstilen und künstlerischen Haltungen: figurativ und abstrakt, konstruktivistisch und expressiv, politisch und l’art pour l’art, monumental und experimentell. Unter den Grossen der Gegenwartskunst ist Richter wohl der Einzige, der sich nie auf einen wiedererkennbaren Stil, auf eine persönliche Handschrift festgelegt hat.

Mit dem Thema der Landschaft hat sich der heute 89-Jährige immer wieder in verschiedenen Formen beschäftigt. Dabei sind die grossen Gemälde nicht «nach der Natur» in direkter Ansicht, sondern auf der Basis von Fotografien aus seinem «Atlas» entstanden. Das absichtlich kunstlose fotografische Abbild kühlt die Wahrnehmung ab, es hindert am Hineininterpretieren des Grandiosen, Erhabenen oder gar Göttlichen. Schein kommt als Schein zur Darstellung. Die gemalte Natur bleibt leer und stumm.

Trotzdem schweigen diese Landschaften nicht. Die aller Metaphysik und jeglicher religiösen Dimension entkleideten Naturbilder sind schön und wecken Emotionen. Richter hat sich ohne Wenn und Aber dazu bekannt, Schönes zeigen zu wollen – und das zu Zeiten, da in der Kunstszene nichts so verpönt war wie die Erregung von Wohlgefallen. Doch Richters Bilder sind nie einfach nur schön. Er selbst nennt sie Kuckuckseier.

Seinem Vorbild, dem grossen Romantiker Caspar David Friedrich (1774–1840), folgt Richter vielfach bis in Einzelheiten der Bildkomposition: tiefe Horizonte, erhöhte (schwebende) Beobachtungsstandpunkte, einsame Figuren in Rückenansicht. Doch der bei Friedrich intendierte Eindruck des Erhabenen und Transzendenten wird bei Richter zum Zitat. Er verweigert diese Friedrichsche Geste des Hindeutens auf Grösseres; er erinnert bloss an sie. Der metaphorische Charakter des romantischen Bildes ist zwar bei Richter noch da, aber dieser ist selber nochmals metaphorisch gebrochen: Seine romantisch kostümierten Landschaften sind der Verweis auf eine Kunst, die einst auf etwas ausserhalb ihrer selbst verwiesen hat. Richters Bilder jedoch bleiben leer. Was seine Landschaften im Betrachter auslösen, sind nicht religiöse Gefühle, sondern Reminiszenzen solcher Regungen.

Kuckuckseier sind Instrumente einer Täuschungsstrategie. Bei Gerhard Richter vermag diese in mehr als nur einer Richtung zu wirken. Die Täuschung führt nicht nur dahin, dass man Bilder unzulässigerweise als eindeutige Statements liest. Die Bilder führen den Betrachter auch direkt hinters Licht. Beim obigen Seestück hat Richter eine Fotocollage zum Ausgangspunkt genommen, die nicht Wasser und Himmel, sondern zweimal Wasser zeigt, wobei das obere der zwei zusammengefügten Fotos um 180 Grad gedreht ist.

Das nach der Fotocollage gemalte Bild führt uns vor Augen, dass wir stets nur sehen, was wir zu sehen glauben – eine Demonstration der philosophischen Einsicht, dass wir nicht die Dinge, sondern immer deren Erscheinungen wahrnehmen. In Richters Worten: «Alles, was ist, scheint und ist für uns sichtbar, weil wir den Schein, den es reflektiert, wahrnehmen, nichts anderes ist sichtbar.»

Die Ausstellung operiert mit einem weitgefassten Begriff der Landschaft. Dieser bezieht sich nicht nur auf die romantische Idee der ungestörten Natur, die im 18. Jahrhundert als Reaktion auf Industrialisierung und Verstädterung sich in ländlichen Idyllen und erhabenen Panoramen manifestierte. Ein modernes Verständnis von Landschaft meint alle Aspekte menschlicher Habitate vom ländlichen Nirgendwo bis zur kosmischen Vision. Beides kommt in der Richter-Ausstellung vor: in «Kleine Strasse» (1987) und in «Sternbild» (1969).

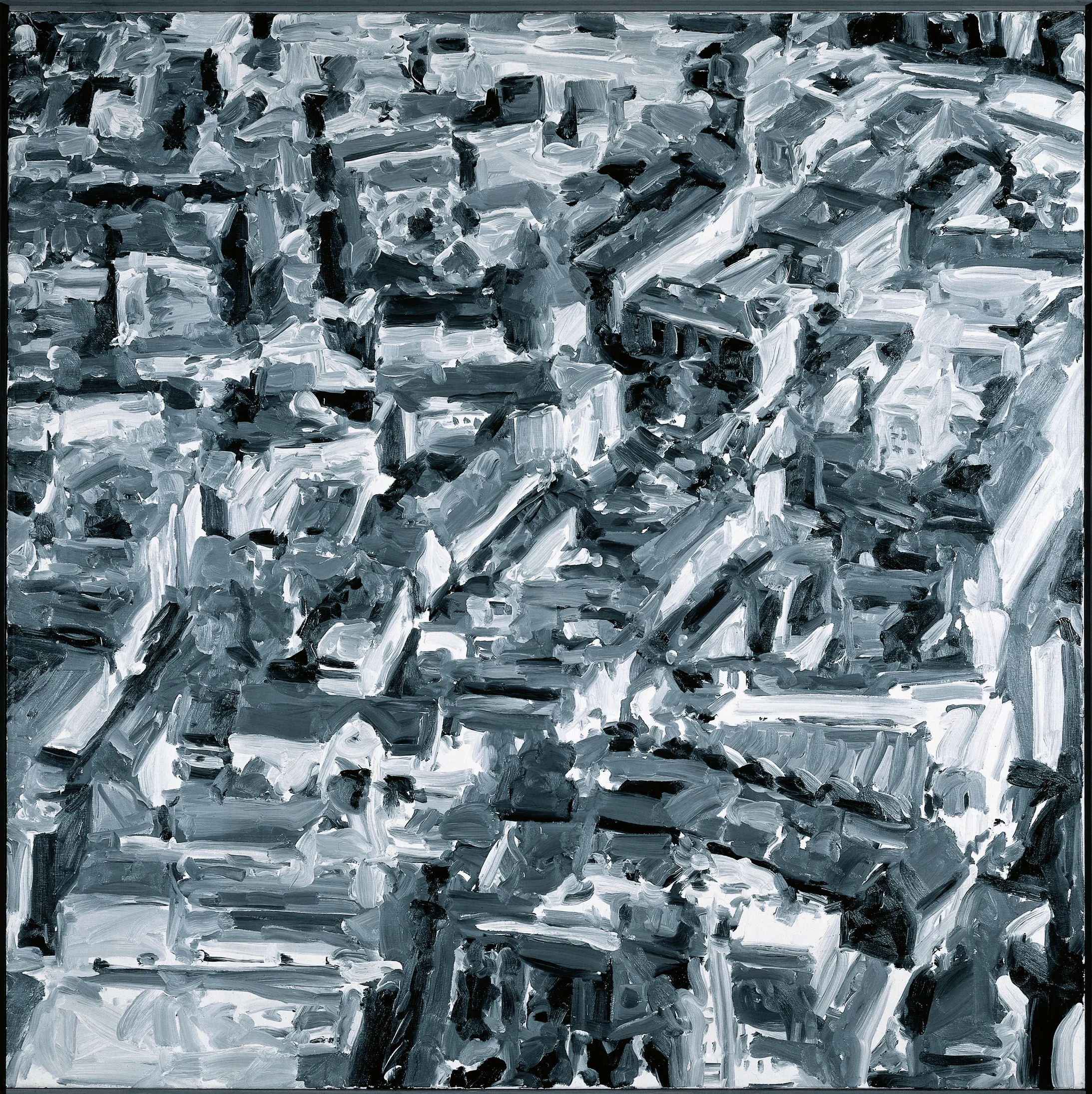

Bei der Serie von Stadtlandschaften kann man dem Maler beim Experimentieren zuschauen. Mehrere dieser Bilder basieren auf Flugaufnahmen. Die in solchen Fotos sichtbar gemachte urbane Struktur hat Richter malerisch stark herausgearbeitet. Durch den groben Pinselstrich und die Reduktion auf Grauwerte verschwinden alle Einzelheiten, die Malweise nähert sich der Abstraktion. Das bildnerische Experiment stellt die Frage, wie weit man mit dieser Annäherung gehen kann, bevor die Gegenständlichkeit ganz verschwindet und die reine Form hervortritt.

Im Monumentalwerk «St. Gallen» hat Richter das Darstellende soweit verlassen, dass nur noch die Ahnung eines Horizonts den Gedanken zulässt, hinter dem Gemälde stehe vielleicht die Vorstellung einer Stadtlandschaft – eine Sichtweise, die einzig der thematische Fokus der Ausstellung nahelegt. Auf fast sieben Metern Breite nimmt das Doppelbild (je 250 x 340 cm) die Stirnwand des Saals ein. Vertikale Pinselstrukturen in Blauschwarz und Weiss sind mit braunroten Schlieren und Spritzern durchsetzt.

Das Gemälde erlangt durch seine schiere Grösse und sein strenges Konzept eine überwältigende, hermetische Präsenz. Fragen nach einem Narrativ, einer Repräsentation oder einer Metaphorik prallen einfach ab. Das Bild ist genau das, was es ist. Als Landschaft kann man es verstehen, nicht weil es eine solche darstellt, sondern weil es für das betrachtende Auge selber zur Landschaft wird. Der Titel trägt nichts zur Deutung des Gemäldes bei. «St. Gallen» heisst es, weil es 1989 als Auftragswerk der Universität St. Gallen entstanden ist. Nicht einmal die doppelseitige Reproduktion im Katalog gibt einen annähernden Eindruck vom Original. Man muss hingehen, um es zu sehen.

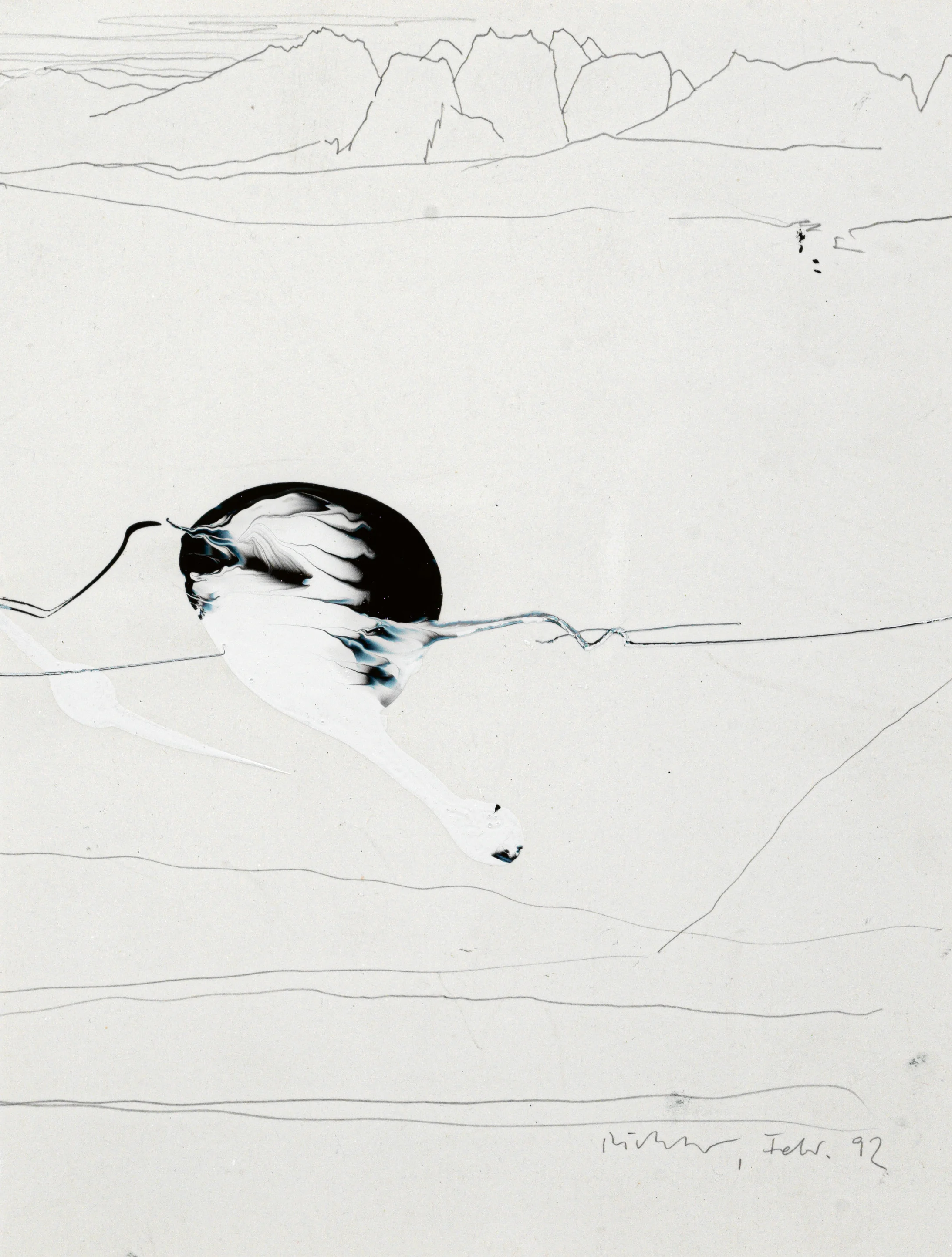

Sich überdeckende Schichten von Bildelementen, die einander fremd sind, kommen in der modernen Malerei vielfach vor. Gerhard Richter hat das Verfahren bei der Übermalung von Fotografien namentlich von Landschaften häufig angewandt. Die Übermalung dreht das Reale ins Surreale, macht das Gefällige sperrig und löst ein Flirren aus.

Offenbar geht es Richter stets darum, das Moment des Darstellens zu unterlaufen und das Bild als einzig auf sich selbst bezogenes Objekt in den Fokus der Aufmerksamkeit zu rücken. Dem betrachtenden Subjekt, das es gewohnt ist, Artefakten eine Bedeutung, eine über das Kunstobjekt hinausweisende Dimension zuzuschreiben, wird abverlangt, diesen Stücken erst einmal einen resistenten Charakter zuzugestehen. Erst der Verzicht auf Deutung, auf Verstehen- und Einordnenwollen lässt den Bildern ihren Eigensinn und ihre vertrackte Schönheit.

Trotzdem kehrt Richter immer wieder zu Anspielungen auf das Prinzip des Darstellens zurück. Wenige Linien genügen, schon sehen wir «Landschaft»: einen Horizont, einen Berg. Das Verweisen des Bildes auf etwas ausserhalb seiner selbst ist durch Jahrtausende der Kunstgeschichte und den gesamten populären Bildgebrauch vom Selfie bis zur Verkehrstafel fest in der Wahrnehmung verankert.

Richters augenscheinliche Faszination für die Gattung Landschaft und für deren romantischen Grossmeister Caspar David Friedrich ist nicht verwunderlich. Das über sich Hinausweisen ist kaum je mit solcher Dringlichkeit zum Grundgestus der Malerei erhoben worden wie in Friedrichs bedeutungsschwangeren Landschaftsbildern. Richter spielt mit diesem romantischen Setting, durchkreuzt es aber von Mal zu Mal. So legt er Fährten zur desillusionierenden Einsicht, dass hier nicht Landschaft gemalt ist, sondern fotografierte Landschaft: Wir sehen Ausschnitte, nicht Kompositionen; es gibt von der Fotografie stammende Unschärfen und Schärfen der Abbildung; die Bilder haben trotz monumentalem Auftritt einen flüchtigen Charakter.

Der Künstler stösst uns darauf, dass seine romantisch inspirierten Landschaften genauso modern gedacht sind wie seine zur Abstraktion vorstossenden Stücke. Die Romantik ist vorbei. Und doch haben wir uns nie ganz damit abgefunden, dass Verweise auf etwas ausserhalb des Kunstobjekts Liegendes in der Moderne immer wieder ins Leere gehen. Wäre diese Erwartung eines metaphorischen Bezugs definitiv erloschen, würde Richters Kunst nicht funktionieren.

Kunsthaus Zürich: Gerhard Richter. Landschaft

26. März bis 25. Juli 2021

kuratiert von Hubertus Butin (Berlin), Cathérine Hug (Kunsthaus Zürich), Lisa Ortner-Kreil (Bank Austria Kunstforum Wien)

Katalog erschienen bei Hatje Cantz