Die einen wollen in ihrem Leben Mekka besucht oder den Everest bestiegen, die anderen Prousts «À la Recherche du temps perdu» gelesen haben. Letzteres habe ich nun im Verlauf einiger Monate absolviert. Besonders originell ist das allerdings nicht. Marcel Prousts Roman ist als Monument der Literatur und Schlüsselwerk der Moderne in allen Dimensionen und Richtungen erforscht. Er ist längst tausendfach gewürdigt und in seiner herausragenden Bedeutung bestätigt.

Eine Schule des Lesens

Der Gemeinde der Proust-Kenner kann und will ich keine Neuigkeiten liefern. Ich werde lediglich berichten von meinen Reisen in Prousts Welt. Ein Versuch, den ich Anfang Zwanzig unternahm, verlief sich bereits im ersten der sieben Bände. Weshalb ich damals aufgab, weiss ich nicht mehr. War Proust zu schwierig, schwieriger als beispielsweise der ebenfalls in jenem Alter gelesene Joyce?

Selbst für einen Vielleser wie mich war wohl die Mächtigkeit dieses Textgebirges einschüchternd. Proust hat sich fast endlos Zeit und Raum genommen: die Zeit eines Schriftstellerlebens und den Raum von über viertausend Druckseiten. Die Geste des Ausbreitens bestimmt auch den Schreibstil. Verschachtelte Sätze erstrecken sich über halbe Seiten und folgen eigenwilligen Logiken von Assoziationen und Abschweifungen. Die Recherche zu lesen verlangt Konzentration, Reflexion, Repetition.

Geblieben ist mir nach der ersten Proust-Lektüre das langsame Fliessen der Sätze. Es fasziniert so sehr, dass es den Inhalt beinahe wegschwemmt. Dabei fordert dieser permanent ein multiples Lesen. «Auf der Suche nach der verlorenen Zeit» handelt von Erinnerungen und vom Erinnern. Den Romantext begleiten dauernd wechselnde Sub- und Metatexte. Es kann sein, dass mich jungen Studenten diese stets auf mehreren Ebenen laufende Schreibweise damals überfordert hat.

Obschon sie fürs erste ungelesen blieb, hat die in lila Leinen gebundene Ausgabe alle seitherigen Wechsel meiner Lebensstationen mitgemacht. Sie ist etwas abgeschossen, bei zweien der drei Dünndruckbände ist das Schwarz der Rückenetiketten geradezu nobel ausgebleicht. Von wegen Nobilität: Es handelt sich um die günstige Ex Libris Lizenzausgabe der 1967 bei Suhrkamp erschienenen Übersetzung von Eva Rechel-Mertens. Erstaunlich übrigens, wie viele Fehler Suhrkamp damals im Satz stehen liess – mangelnde Sorgfalt beim Büchermachen ist also kein so neues Phänomen.

Beim erneuten Lesen nach über vierzig Jahren habe ich ausgiebig Notizen gemacht. Diese wurden zum Echoraum des Romans und zur Hilfskonstruktion für einen wenigstens annähernden Überblick über den gewaltigen Stoff. Zudem habe ich einiges über Proust gelesen, so das schöne Erinnerungsbuch «Monsieur Proust» der letzten Haushälterin Céleste Albaret, die grosse Biographie von Jean-Yves Tadié, ferner die frühen Deutungen der Recherche von Ernst Robert Curtius und Walter Benjamin.

Die Recherche weist eine Vielschichtigkeit auf, die nicht allein in ihrem Stoff oder in der Person ihres Verfassers gründet, sondern gewollt und gestaltet ist. Proust betreibt Selbsterkundung im Medium der literarischen Erfindung. Seine Reflexion über Zeit verbirgt er meist in einer die Narration reflektierenden Erzähltechnik. Zur literarischen Auseinandersetzung mit dem zeitgenössischen Kosmos von Gesellschaft, Politik, Kultur, Wissenschaft und Technik baut er eine gewaltige Komposition aus Hunderten von Motiven und Dutzenden von Erzählsträngen. Prousts strenge Gestaltung bändigt nicht nur die schiere Masse des Materials, sondern stellt viele Episoden jeweils durch spätere Bezüge wieder in ein neues Licht. Laufend wird vermeintlich Feststehendes untergraben, anders gewendet, aufgebrochen. Nebenfiguren geraten ins Zentrum, unverrückbare gesellschaftliche Hierarchien lösen sich auf.

Dekadenz und Nihilismus

Auflösung ist das grosse Gegenthema zur lebensgeschichtlichen Vergewisserung des Ich-Erzählers. Es ist die Zeit vor dem und im Ersten Weltkrieg in der adligen und grossbürgerlichen Oberschicht Frankreichs. Da geht es zu, als hätte in diesem Land nie eine Revolution stattgefunden. Zwar befinden wir uns in der Dritten Republik, es gibt Autos, Telefone und Flugzeuge, und am Rande des Blickfeldes erscheint das Proletariat. Doch in der abgeschotteten Oberschicht, die Proust in den Blick nimmt, gerieren sich die politisch ausrangierten Überreste der Aristokratie als crème de la crème seltsam irritationsfrei in ihrer morbiden Welt.

Als literarisches Thema am Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert ist Dekadenz nichts Ungewöhnliches. Im Gegenteil: für einen Flaubert, Fontane, Strindberg oder Tschechow ist sie die Folie, vor der die menschlichen Katastrophen ihren unerbittlichen Verlauf nehmen. Proust jedoch ist radikaler. Bei ihm implodieren die Werte und Ordnungen der untergehenden Welt beiläufig und ohne Aufheben.

Die Anzeichen des Zerfalls sind verdeckt, die Welt der Oberschicht ist von auserlesenem Raffinement. Marcel Proust verwendet so viel Akkuratesse auf dieses Tableau der besseren Kreise, dass man zuweilen einen ruhig dahinfliessenden Gesellschaftsroman zu lesen meint. Doch unter den gepflegten Oberflächen mottet der Schwelbrand totaler Auflösung. Dieser kaschierte Nihilismus gehört zum Abgründigsten, was Literatur je auszudrücken gewagt hat.

Mémoire involontaire

Dabei beginnt es ja beschaulich. Im ersten Teil mit der Überschrift «Combray» im ersten Band atmen die Städter Landluft. Der namenlose sechsjährige Ich-Erzähler – viel später wird er dann beiläufig als Marcel angesprochen – befindet sich auf dem Sommersitz der grossbürgerlichen Familie in der France profonde. Das Combray des Romans ist in Wirklichkeit das kleine Nest Illiers in der Region Centre-Val de Loire, 25 Kilometer südwestlich von Chartres. Die Prousts stammen von dort. Anlässlich des hundertsten Geburtstags seines berühmtesten Sohns hat der Ort sich 1971 in Illiers-Combray umbenannt – angeblich der einzige Fall, in dem ein Ortsname sich seinem literarischen Alias angeglichen hat.

Proust feiert den Zauber dieser sommerlichen Parallelwelt weitab vom Pariser Alltag in einem Sprachfluss von überwältigender Schönheit. Doch eine Idylle ist die Welt von Combray trotzdem nicht. Störungen und Brüche zeichnen sich ab. Das kindliche Roman-Ich erleidet panische Verlassenheitsängste, wenn es abends um den Gutenachtkuss seiner Mutter bangt; sie hat als Gastgeberin diverser Abendgesellschaften manchmal keine Zeit für ihren Sohn. Ländliche Frömmigkeit ist in diesem radikal areligiösen, jeder Metaphysik abholden Roman kaum von Bigotterie zu unterscheiden; in ihrem Bett thronend, hat die kranke und sehr katholische Tante Léonie ihre Umgebung einem unerbittlichen Regime unterworfen. Vage bekommt der Ich-Erzähler mit, dass es in der Erwachsenenwelt unglückliche und einsame Menschen gibt; der verwitwete Klavierlehrer Vinteuil trägt ein solches Schicksal. – Vinteuil erweist sich später als verkannter Komponist. Ein kleines Thema aus seiner lange verschollenen Sonate für Violine und Klavier wird zu einem Schlüsselmotiv der Recherche avancieren.

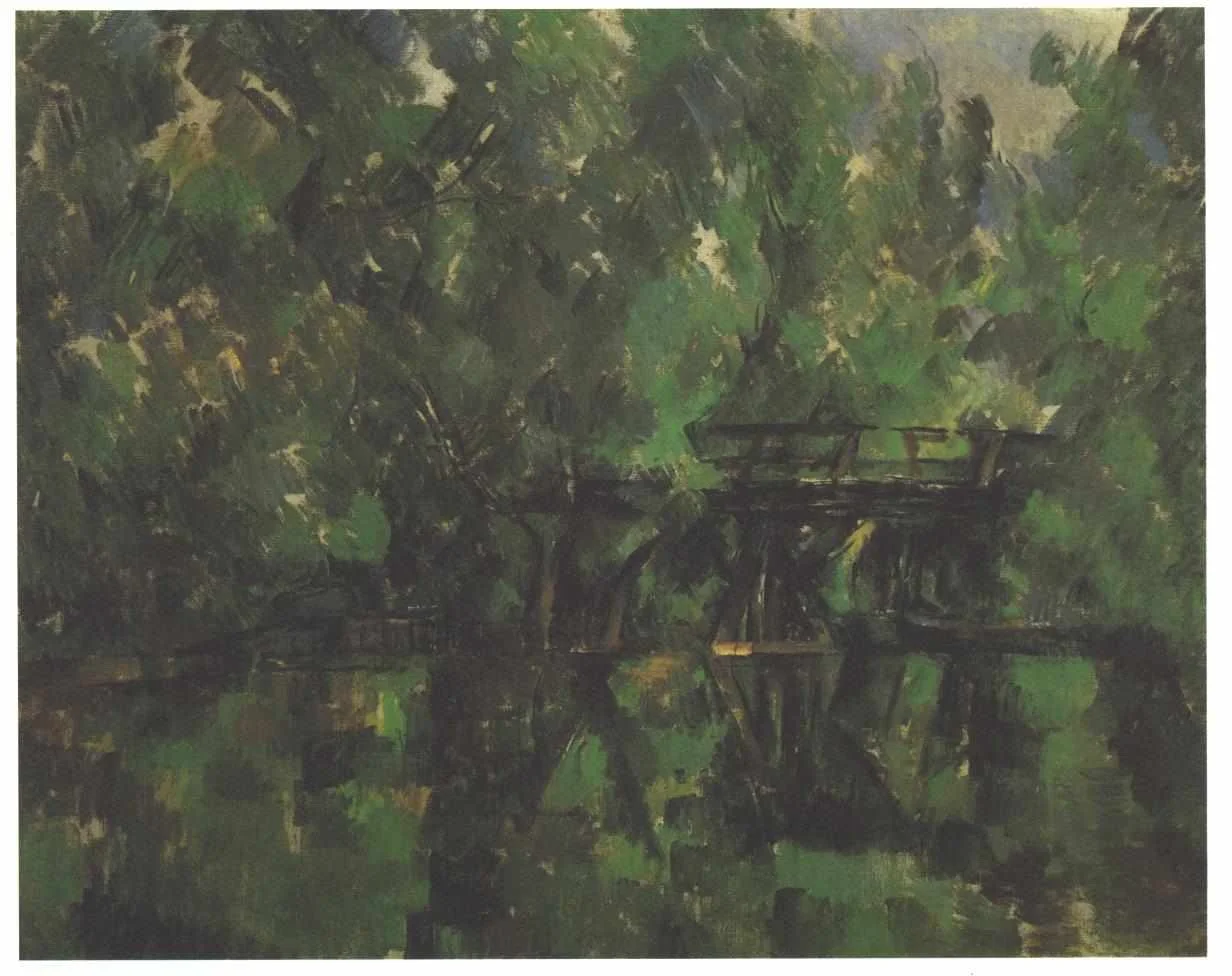

Bei aller epischen Breite und atmosphärischen Dichte sind die Schilderungen von Combray textlich eigenartig unbestimmt. Felder, Weideland, das Flüsschen Vivonne, der Weg zum Nachbardorf Méséglise, Kirchen, Gassen, Gärten, Häuser: sie werden nicht im Detail ausgemalt, sondern als Erinnerungen evoziert. Man begreift gar nicht, wie Proust das macht, dieses Heraufbeschwören von Bildern und Stimmungen. Man sieht Welt von Combray wie mit geschlossenen Augen. Proust schreibt, wie Cézanne malt: Er setzt Farbflecke wie Merkzeichen, und das Auge des Betrachters fügt sie erst zum Bild.

Proust hat die in der Lektüre aufsteigenden Erinnerungen mit den japanischen Papierkügelchen verglichen, die sich zu Blumen- und Tierfiguren ausfalten, wenn man sie ins Wasser wirft. Es ist die mémoire involontaire, die, von sinnlichen Eindrücken ausgelöst, versunkene Bilder und Erlebnisse ins Bewusstsein hebt. Die in den Lindenblütentee getauchte Madeleine, berühmtestes Gebäck der Literaturgeschichte, wird in «Combray» eingeführt als ein solcher Anker des Erinnerns. Der Erzähler isst die Madeleine jeweils am Sonntagmorgen nach der Messe bei Tante Léonie, in deren Haus die Familie den Sommer verbringt. Am Motiv der Madeleine wird – wie auch an dem des wackligen Standes auf unebenen Pflastersteinen nächtens auf Venedigs Markusplatz oder an dem des kleinen Themas von Vinteuil – später das Erinnern festgemacht. Es ist diese mémoire involontaire, die den Autor unversehens anfällt und das Riesenwerk der Recherche in Gang setzt.

Gesellschaftliche Antagonismen

Zu Beginn exponiert Proust die das ganze Werk durchziehende Kluft zwischen den gesellschaftlichen Sphären als entgegengesetzte Richtungen im geographischen Raum. Von Combray aus geht man nach der einen Seite zum herrschaftlichen Anwesen von Charles Swann, dem sehr begüterten und in höchsten Kreisen verkehrenden Bürger und Kunstkenner, der das vergessene Werk Vermeers erforscht und würdigt. (Vermeer van Delft wurde tatsächlich in den 1860er Jahren vom französischen Kunstkritiker Théophile Thoré wiederentdeckt).

Die andere Richtung führt von Combray aus zum Stammsitz der Guermantes; märchenhaft reich auch sie, aber im Unterschied zu Swann dem Hochadel zugehörig. Der kindliche Ich-Erzähler hat undeutlich mitbekommen, Swann sei zwar distinguiert und hochgeschätzt, seine Ehe hingegen gelte in den Augen der Guermantes als «unmöglich». Ein vager, dem Erzähler undurchschaubarer Makel haftet ihm an.

Mit der Beobachterposition gegenüber gesellschaftlichen Antagonismen ist zu Beginn des Werks nicht nur die Stellung des Roman-Ichs festgehalten, sondern auch diejenige Marcel Prousts. Die Recherche – keine Autobiographie, sondern ein Amalgam vom Fiktion und Wirklichkeit – ist in diesem Punkt authentisch. Wie sein literarisches Abbild ist Proust ein Abkömmling des arrivierten Grossbürgertums und finanziell unabhängig. Und wie er selbst unternimmt auch die Romanfigur die grössten Anstrengungen, um zu den obersten Etagen der Gesellschaft – zum Adel, wo Herkunft noch viel wichtiger ist als Geld – Zugang zu finden. Proust wie auch sein verfremdetes Roman-Ego tun dies nicht aus Geltungssucht, sondern weil sie die gesellschaftlichen Hierarchien und deren Mechanismen durchschauen, ja recht eigentlich erforschen wollen.