Von Andy Aguirre Eglin

„Boy meets girl,“ bringen Amis die Liebe auf den Punkt, der keiner ist, sondern eine Variante ihrer Oberfläche.

Sigi Freud verstand Liebe als Fechtkampf von Projektionen, reduzierte das, was uns bewegt, zum Spiegelkabinett unseres Narzissmus und erklärte alles mit einem frühkindlichen Katasterplan oraler, analer, wohl auch nasaler Phasen, bis das Unbewusste bewusst wird. C. G. Jung wiederum war ein flotter Liebhaber seiner Schülerin und rechtfertigte sich mit den Archetypen: Alles sei kein Zufall, sondern schon enigmatisch vorbestimmt. Die Neurobiologie sieht das Ganze als Stoffwechsel am evolutionären Werk, biochemische Keulen bringen uns zum Lachen und Heulen. So bleibt ein letztes Geheimnis um die Liebe. Manches scheint wahr und doch genügt keine Theorie.

Liebe ist Geschehen und Gefühl. Verdichtete Wahrnehmung. Man nimmt sie für wahr, obwohl sie doch täglich widerlegt wird. Und auch Dichter scheitern beim Versuch, den Zauber zu benennen. In Erich Frieds Kurzformel: „Es ist, was es ist.“ Ebenso wenig kann man Sonnenauf- und -untergänge beschreiben, ohne dem Kitsch und Pathos zu verfallen. Auch Tod und Geburt, alles Existenzielle entzieht sich der Beschreibung, dem Abbild in Sprache.

Man kann ihr Pathos bebildern, was schlechte Werbung flächendeckend tut für Urlaube, Versicherungen und Bausparverträge. Oder man bricht ihr unschuldiges Pathos in Ironie, wie der Stadtneurotiker Woody Allen, Meg Ryan in „When Harry met Sally“ (USA, 1989), worin sie nur köstlich spielt, dass sie auf Kosten kommt, oder Roman Polanski in „Frantic“ (USA/F, 1988) wo gleichzeitig zum ‚Filmorgasmus’ der Toaster knallt.

Krzysztof Kieslowski versuchte es tiefgründiger mit Farben, und nannte seine Trilogie über die Liebe „Blau“, „Weiss“ und „Rot“ (Polen/F, 1993–94). Schon in „La Double Vie de Veronique“ (Polen, 1991) fahndete er nach dem Sinn und Subtext des Lebens. Das Geheimnis blieb in filmischer Schwebe. Es sind die Zwischentöne, die das Absolute anklingen lassen. Aber lohnt sich eine solche Reise in die Filmgeschichte oder ist das nur Staubwedeln? – Fixsterne glühen nach. So wie das Lächeln der Mona Lisa.

Auf der Suche nach der verlorenen Zeit

Zur Liebe gehört auch ihre Trauer. Man bemerkt sie oft erst, wenn sie bedroht oder schon verloren ist. In „Hiroshima, mon amour“ (F, 1959) von Alain Resnais & Marguerite Duras, lastet auf ihr gar die Verwüstung der ersten Atombombe. In „La Strada“ (Italien, 1954) ist es wie bei Kieslowski eine Melodie, die Zampano, das alle Ketten sprengende Raubein, nur nicht die eigene, an die mit Todeshusten zurückgelassene Gelsomina erinnert: Es ist die Liebe, welche zuletzt die rohe Kraft in die Knie zwingt, hinschmettert unter dem Sternenhimmel. Was auch meint, selbst Diktatoren haben ihre Achillesferse. Frederico Fellini schuf mit seinem „Lied der Strasse“ ein schon fast religiöses Gleichnis für die Transzendenz der Liebe über alle Ökonomie der Mittel hinaus.

Auch in „Teorema“ (Italien, 1968) von Pier Paolo Pasolini wirft sie alle, die ihr begegnen, aus der Bahn. Doch konterkariert die ‚Macht der Liebe’ gerade ihren Gegenentwurf zu jeder Macht. Sie trägt menschliche Sozialutopie. Was François Truffaut mit „Jules et Jim“ (F, 1962) auslotete als Begegnungen im Dreieck jenseits von Besitzanspruch. Und ist Liebe nicht ebenso wie im Leben auch der wichtigste Antrieb zur Kunst? Nicht nur als Freud’sche Sublimation, als Hymne aufs Unendliche und Abgesang des Endlichen, sondern ebenso als bedingungs-lose Schutzzone für Unschuld und Spiel, als ein Paradies verlängerter Kindheit. Mit Gefühlen nicht ganz von dieser Welt. Marcel Carné titelte sein Meisterwerk des poetischen Realismus über die Verhängnisse der Liebe: „Les Enfants du Paradis“ (F, 1945) (deutsch „Kinder des Olymp“).

„Es gibt kein richtiges Leben im falschen,“ hinterliess der Philosoph Theodor Adorno eine seiner ‚Minima Moralia’. Können Liebesgeschichten künstlich den Buchvorlagen nachgedreht, durch Schauspielen halbwegs authentisch fingiert werden im Kontext einer industriellen Filmproduktion?

Gibt’s Echtes im Falschen?

Während Hollywood zur Liebe für das Massenpublikum den grossen Gestus pflegt, so auch auf einem sinkenden Schiffsdeck – „Titanic“ (USA, 1997) von David Cameron erreichte allein in Amerika 130 Mio. Zuschauer und spielte weltweit 2 Milliarden Dollar ein, was den Film nach „Avatar“ (USA, 2009), ebenfalls von Cameron zur Nr. 2 aller Zeiten macht – und das Hauptthema der Menschheit auf Klangkissen ausbreitet, aber auch die Filmtitel kulinarisch verzuckert wie „Chocolat“ (USA/GB, 2000), sucht das Autorenkino nach den ungeschönten Liebesfilmen im Alltagsstress: „A Woman Under the Influence“ (USA, 1974) von John Cassavetes oder an der Peripherie der Gesellschaft Leo Carax’ „Les Amants du Pont-Neuf“ (F, 1991). Filme sind auch Seismographen der Zeitenwende: So signalisierte die Liebe zweier Cowboys in „Brokeback Mountain“ (USA, 2005) von Ang Lee – als mutige Variante zum amerikanischen Mythos harter Kerle wie John Wayne – endlich das liberale Aufbegehren gegen die Agonie der Bush-Ära. Dabei deutete sich lange vor 2008 ein neuer Aufbruch Amerikas an mit der Wahl Obamas und Legalisierung von Homosexuellenehen in einigen Bundesstaaten.

Die Liebe und der Tod

Dabei scheint es, als bedarf es zur glaubwürdigen Darstellung von Liebe stets des Dramas, ihrer Gefährdung. ‚Der Tod und das Mädchen’ ist ebenso eine Allegorie auf ‚Die Liebe und der Tod’: Schon in der sinnlichen Blüte lauert die Vanitas, die Vergänglichkeit. So stand das Thema der ‚Liebe im Alter’ eigentlich längst auf der Warteliste, doch waren das Publikum und die Medien zur Vermittlung noch nicht bereit.

Zu sehr kontrastierten Vorstellung und Ansehen von Gebrechlichkeit zum Jugendwahn, zur telegenen Welt der Missen und Misters. Mit ihrer zunehmenden Kaufkraft verwandelten sich jedoch ‚Graue Panther’ in ‚Golden Agers’, ziert nun auch faltiges Lächeln die Plakatwände im öffentlichen Raum für Finanzprodukte und Seniorenfreizeit. Gleichzeitig wird dank dem medizinischen Fortschritt auch das Thema Sterbehilfe virulent. Hat der gebrechliche, kranke oder bald demente Mensch ein Recht auf einen selbstgewählten Tod? Darf ihm dabei jemand helfen?

Am Zurich Film Festival bestätigte sich das Jahr 2012 als Durchbruch der letzten Tabus um die Liebe und das Alter. Gleich zwei Filme führten anrührend die letzte Zärtlichkeit zwischen Liebespaaren vor, die dennoch oder gerade aus Liebe in ‚Mord’ oder Beihilfe zum Freitod des einen am anderen endet: „Anfang 80“ (A, 2011) des Regie-Duetts Sabine Hiebler und Gerhard Ertl und „Amour“ (F/D/A, 2012) von Michael Haneke, der in den Schweizer Studiokinos gerade anläuft.

Wie entsteht ein Meisterwerk?

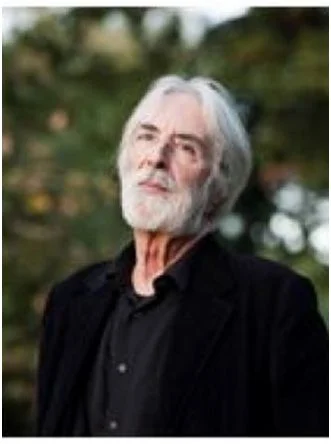

Hanekes drei ersten Kinofilme befassten sich mit dem Gegenteil der Liebe – mit der ‚Vergletscherung der Gefühle’ im Wohlstand der postmodernen Zivilisation. Im Unterschied etwa zu Quentin Tarantino als einem Zyniker der Gewalt, der ihre Latenz explodieren lässt und die Zerstörungswut als aberwitziges, ästhetisches Ereignis abfeiert, seziert der gebürtige Vorstadt-Wiener Haneke dieselben Explosivkräfte gesellschaftskritisch.

„Der siebente Kontinent“ (A, 1989) ist ein imaginärer Sandstrand mit Meeres-wellen als Sehnsuchtsbild einer Mittelstandsfamilie zur inneren Leere und einem Ehealltag wortwörtlich tödlicher Routine. Denn statt auf grosse Reise zu gehen nach dem fernen Strand, wie nach aussen kommuniziert, bereiten die Eltern den Suizid mit der kleinen Tochter vor. Sie kappen die Telefonleitung, vernichten das Geld. Endstation ihrer Sehnsucht nach dem Leben ist Gift für alle. – Abgesehen davon, dass diese ‚Reise ins Nichts’ auf einem realen Vorfall beruht, fragten sich doch einige, wie morbid muss einer sein, um darüber einen Spielfilm zu drehen?

Wer tut sich als Zuschauer so was an? Warum wurde dieser Film ausgezeichnet? Vielleicht ist es gerade seine peinigende Konsequenz, der unbestechliche Blick auf verdrängte Wirklichkeit, womit Haneke jedem Zweckoptimismus den Spiegel vorhält und mit harten Parabeln zeigt, wie viel Isolation und Einsamkeit trotz allem medialen Rauschen in den Eigenheimen auch europäischer Suburbs vor sich hin implodiert. Auch seine weiteren Filme überschritten die Schmerzgrenze:

„Benny’s Video“ (A, 1992) surrt mit, als der gelangweilte, am Wohlstand seiner Eltern Verwahrloste den Tötungsbolzen für Schweine am Mädchen ausprobiert, um „zu sehen, wie das ist“. Es funktioniert. Auch „Funny Games“ (A, 1997) zeigt den Irrsinn jugendlicher Gewaltbereitschaft, des Amoklaufs gegen alle Werte, weil niemand da ist, sich Zeit nimmt, diese zu vermitteln. Lange vor „Bowling for Columbine“ (USA, 2002) und im Gegensatz zu Michael Moore als Spielfilme griff Haneke bereits die akute Gefahr der Entfremdung auf von jeder Realität durch die notorische Beschäftigung mit digitalen Spielwelten, deren ballernde Heroen soziale Kontakte nicht ersetzen können, aber die Illusion erzeugen ihrer Beherrschbarkeit. Geringste Kränkung kann da schon tödlichen Hass auslösen.

Mit der Verfilmung von Elfriede Jelineks Roman „Die Klavierspielerin“ (A/F, 2001) wandte sich der Gesellschaftskritiker dem Intimbereich neurotischer Sexualität zu, was ihn getragen von der Darstellungskunst Isabelle Hupperts in Cannes den Grossen Jurypreis einbrachte. 2009 doppelte er nach mit dem „Weissen Band“ (D/A/F/I, 2009) und der Goldenen Palme für „eine deutsche Kindergeschichte“ angesiedelt in einem fiktiven Dorf in Norddeutschland 1913. Der Filmtitel bezieht sich auf ein weisses Band, dass die Kinder als Stigma zu ihrer Disziplinierung tragen mussten. Die ‚Welt’ schrieb dazu: „Kaum je sah man das obrigkeitsstaatliche Denken als Erklärung für den Ersten (und Zweiten) Weltkrieg so auf die kleinsten Einheiten der Dorf- und Familiengemeinschaft heruntergebrochen.“ Der ‚Corriere della Sera’ befand „eine Atmosphäre aus düsterem Luthertum wie bei Ingmar Bergman, mit sozialen und moralischen Regeln von eiserner Unnachgiebigkeit“. Michael Haneke selbst will sein Lehrstück nicht auf den rigiden Protestantismus beschränken als ein Klimavorteil für Faschismus: „Alle Formen von Terrorismus haben denselben Ursprung – die Perversion von Idealen.“ Er muss es wissen, stand er doch Ulrike Meinhof nahe, bevor diese in die Kriminalität abtauchte.

Kann das im Umkehrweg verstanden werden als Brücke zu seinem neuesten Werk „Amour“ (F/D/A, 2012)? – Dann ginge der scharfe Analytiker sozialer Zustände mit seinem bisher reifsten Film zugleich an die Ursache der Gewalt. Dann verweist er mit dieser Liebesgeschichte im Anlitz des Todes, von letzter Zärtlichkeit zwischen einem Pariser Musiker-Ehepaar, im Anwesenden auf das meist leidvoll Abwesende – ebenso in seinen Werken. Woraus die ‚Früchte des Zorns’ – Aggression und Krieg – erst allgegenwärtig wachsen.

Aufschlussreich ist die Entstehung dieses Kammerspiels letzter Liebe, die nur noch wahr sein kann unter der finalen Last, zwischen Anne (Emmanuelle Riva) und Georges (Jean-Louis Trintignant). Ausgangspunkt war für Haneke der ‚Freitod’, der keiner ist, sondern stets Verzweiflung, seiner 90-jährigen Tante, die ihn als Kind grosszog. Sie bat den Regisseur selbst – erfolglos – um Sterbehilfe. Haneke zufolge ist das Hauptthema seines Drehbuchs denn auch nicht Alter und Tod, „sondern die Frage, wie geht man mit dem Leiden eines geliebten Menschen um?“ So beschäftigte er sich seit 1992 (!) mit dieser eigenen Erfahrung, wurde beim Verfassen des Drehbuchs, was Haneke immer selber besorgt, aber von einer Schreibblockade gehindert.

Er war sich lange auch nicht über den Schluss (sic!) der Geschichte im Klaren. Dann erfuhr der Regisseur, dass Léa Pool mit „La dernière fugue“ (CH/Canada, 2011) nach dem Roman «Une belle mort» von Gil Courtemanche ebenfalls am Thema arbeitete, was ihn nochmals ausbremste. Schliesslich packte er den Stoff: Haneke wollte es vermeiden, ein Sozialdrama zu erzählen und wählte daher ein gutbürgerliches Milieu, wie schon in früheren Filmen, wo er sich auch auskennt.

Er wollte das Drama von den sozialen Nöten entkleiden, damit das Wesentliche übrig bleibe: Wie kommt ein Mensch dazu, den geliebten andern zu töten? Darf es Mord aus Liebe geben – zur Erlösung aus dem Leid? – Damit tun sich letzte Fragen auf, mit deren Antwort sich auch die Gesetzgeber und Gerichte schwertun, wie die Vernehmlassung zu neuen Sterbehilfegesetzen nicht nur in der Schweiz zeigt.

Zur Vorbereitung besuchte Michael Haneke Krankenhäuser und Sprachkurse für Patienten, die nach einer Gehirnverletzung oder einem Schlaganfall wieder zu sprechen lernen. Dennoch spielt der Film fast nur in der Wohnung des Paares: „Wenn man alt und krank ist, beschränkt sich die Welt zunehmend auf die eigenen vier Wände. Ich wählte die klassische Form der Einheit von Handlung und Ort.“

Entscheidend zur Realisierung des Films „Amour“, mit dem Michael Haneke in Cannes schon zum zweiten Mal die Palme d’Or gewann, war Trintignants Zusage. Haneke gab später an, dass er ohne ihn den Film nie gedreht hätte, denn dieser spiele die Dinge nicht aus, sondern deute sie nur an. Er behalte als Schauspieler sein „Geheimnis“ für sich: „Mich hat von Anfang an sein Blick fasziniert, sein stiller, insistierender Blick.“ Zum Zeitpunkt von Hanekes Anfrage hatte Trintignant seine Filmkarriere schon seit 10 Jahren ausklingen lassen und lebte zurückgezogen auf dem Lande, er wollte nicht: „Als ich das Drehbuch las, fand ich es deprimierend. Ich sagte zu Haneke, ich werde den Film nicht machen. Aber ich bin froh, dass ich es gelesen habe. So weiss ich wenigstens, dass ich mir den Film nicht anschauen werde.“ – Zum Glück liess er sich umstimmen.

Für die weibliche Hauptrolle gewann Michael Haneke Emmanuelle Riva, Grande Dame des Französischen Kinos und Hanekes „Jugendschwarm“ aus „Hiroshima, mon amour“, der zu seinen Lieblingsfilmen zählt. Womit sich zufällig auch ein Kreis in diesem Essay schliesst. Als Zuschauer betrachtet man einen Film meist isoliert, während sein Autor viele Stränge und noch lose Enden von Geschichten, aus dem Leben und anderen Quellen zum Neuen verknüpft. Souveräne Autoren nähren sich ebenso von Bildung, wie sie diese überwinden. Die Herausforderung durch Bekanntes, als Last auch der Geschichte, schärft wohl die Wahrnehmung und Fähigkeit zur Differenzierung, aber erst Dichter schreiben sich frei! – Das gilt auch für starke Filme.

Was ist denn nun an „Amour“ so eigen? – Haneke und seinen Protagonisten gelingt eine äusserst präzise und dennoch unaufdringliche Darstellung des sonst Peinlichen, Schamhaften – von menschlicher Schwäche und Verletzlichkeit, ohne dass im Geringsten deren Würde verloren ginge. In stillen Bildern wird greifbar, was auch auf eine nach Haneke weitgehend lieblose Gesellschaft zukommt – der Liebe Notwendigkeit. Wir sind von dieser selber früher oder später betroffen, können ihren letzten Dienst nicht nur auslagern, delegieren an Sterbehospize. Auch ein Quentin Tarantino muss sich irgendwann um die Kacke seiner Mutter kümmern. Spätestens dann erübrigt sich jeder Zynismus, relativieren sich die im Filmmarkt dominierenden Gewaltorgien.

Nun macht aber auch Liebesfähigkeit noch nicht Filmkunst. Zum Titel „Amour“ wurde Haneke durch seinen Hauptdarsteller inspiriert, der diesen nach Lektüre des Drehbuchs vorschlug, da die Geschichte „voller Liebe“ sei. Trintignant wollte während der Dreharbeiten wegen seiner körperlichen Verfassung und Probleme mit dem Gedächtnis auch mit Riva die Rolle zu tauschen. So verzahnten sich Real Life und Film. Emmanuelle Riva lernte dafür sogar Klavierspielen. Jede zweit-klassige Produktion hätte dabei getrickst. Ein Schnitt mehr oder weniger. Das gibt’s bei Haneke nicht.

Man stelle sich das vor: 2 Jahre lang die Nachmittage hindurch klimpern, damit frau echte Figur macht am Flügel. Trintignant sagt, er hätte während seiner ganzen Karriere nie zuvor mit einem so anspruchsvollen Regisseur gearbeitet. Das will etwas heissen von einem, der mit Claude Lelouch, François Truffaut, René Clement, Eric Rohmer, Claude Chabrol, André Téchiné, Patrice Chéreau, Costa-Gavras, Ettore Scola, Bernardo Bertolucci, Gianni Amelio, Michel Soutter, Alain Tanner, mit Krzysztof Kieślowski auch in „Rot“ arbeitete, dazu das Drehbuch schrieb zu „Letzter Tango in Paris“. O-Ton Trintignant: „Es gibt eigentlich keine guten Schauspieler, sondern nur Regisseure, die Schauspieler gut erscheinen lassen. Einmal versuchte ich Haneke mit einer speziellen Geste zu beeindrucken. Er sah zu und sagte, das sei durchaus gut gewesen. Er sei aber nicht an meiner Figur interessiert, sondern nur daran, was sich zwischen den Figuren ereignen würde.“ – Was sich zum Ende ereignet, ist der Tod. Georges erstickt Anne mit dem Kissen. Er kleidet seine nun friedliche Frau neu ein, schmückt sie mit zerpflückten Rosen und verklebt die Türe, dass die Nachbarn nichts riechen.

„Amour“ ist nach dem Gewinn in Cannes im Rennen für den Oscar als bester fremdsprachiger Film. FIPRESCI, die internationale Kritikervereinigung, wählte „Liebe“ zum besten Film des Jahres. Verena Lueken von der ‚FAZ’: „Kein Blutbad hat bisher soviel Entsetzen auf die Gesichter der Zuschauer gezeichnet als Haneke mit einer Szene, in der Anne geduscht wird.“ – Und Susan Vahabzadeh von der ‚Süddeutschen’: „Der Regisseur bannt mit der Geschichte dieses Ehepaars die grausame, erbarmungslose Natur auf die Leinwand, dass alles, was lebt, auch sterben muss. Jedes Bild und jede Einstellung, jeder kleine Dialog bereichert die Geschichte, die einen ganz leise, ohne grosses Aufhebens bis ins Mark erschüttert.“

Am Ende schwirrt eine Taube durchs Fenster auf den verstummten Flur. Man hält den Atem an, hat ebenso Angst vor Kitsch, der alle Intensität verpfuschte, wie vor noch einem Akt der Zerstörung durch den Schmerz von Georges. Was man gar verstünde. Doch es passiert nichts. Sie fliegt weg.