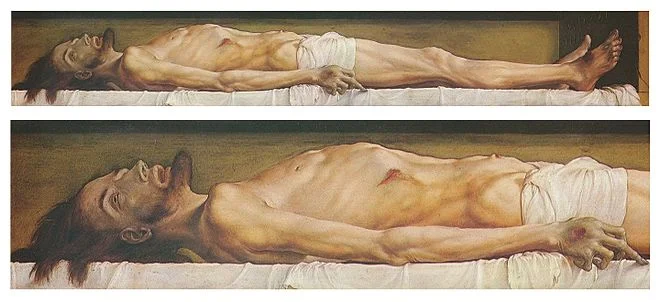

Vor genau 500 Jahren wagte es Hans Holbein als wohl erster Maler der Welt, Christus im Grabe als abstossende Leiche darzustellen. Das Gemälde mit dem Tabubruch ist seit Jahrhunderten im Besitz der öffentlichen Kunstsammlung in Basel. Aber der eigentliche Anlass der kleinen, bis zum 30. Januar gezeigten Ausstellung ist eine Szene, die sich am 24. August 1867 unbemerkt von der Weltöffentlichkeit vor eben diesem unästhetischen Gemälde abspielte.

1867: Dostojevskij in Basel

Fjodor Dostojevskij hielt sich an diesem Datum mit seiner Frau Anna ein paar Tage in Basel auf und wollte sich das Original des Bildes nicht entgehen lassen. Wie versteinert konnte er sich davon nicht losreissen, stellte sich sogar auf einen Stuhl, um den entsetzlich Toten noch näher zu betrachten, während Anna den Anblick nicht lange ertrug, denn Christus «sah einem wirklichen Leichnam unheimlich ähnlich».

Aus dieser seltsamen Begegnung entstand erst die Weltbekanntheit des Bildes: Dostojevskij gab ihm eine bedeutende Stellung im damals gerade entstehenden Roman «Der Idiot». Zwei Hauptpersonen in Moskau äussern sich darin mit den stärksten Worten und mit weitreichendsten Folgerungen über eine Kopie davon. Diese Textstellen sind in der Ausstellung dem Bild gegenübergestellt (Zitat unten).

Der Kurator Bodo Brinkmann erläuterte in einem Interview (bz 26. Juli 2021) seine Sicht auf das Thema. Diese müsste die Leser von «Journal21» nicht weiter beschäftigen, gäbe sie nicht eine hervorragende Gelegenheit, über die seit Holbeins Zeit anhaltenden Schwierigkeiten in der Verständigung zwischen Russland und Europa in einer tieferen Schicht nachzudenken, das heisst, ohne allein der Nato oder Putin dafür die Schuld zu geben.

«Dostojevskij liegt meines Erachtens furchtbar falsch» mit seiner Erschütterung. «In den Köpfen des Paares entstand ein Bild, das gar nicht der Wahrheit entspricht», und mit der Kunst der Bildbeschreibung hätte Dostojevskijs Text schon gar nichts zu tun, meint der kluge Kurator. Was den Kurator wirklich interessiert, sind die Ergebnisse einer Analyse, die auf digitalen Röntgen- und Infrarot-Aufnahmen beruhen. Sie beweisen, dass das Gemälde ursprünglich auf 1522 datiert war. Ausserdem beschäftigt ihn, dass es irrtümlicherweise als reformatorisch interpretiert wurde.

Was jedoch Dostojevskij dabei beschäftigte, scheint nicht nur 154 Jahre entfernt, sondern für den Kunsthistoriker wie von einem anderen Kontinent: ob Christus tatsächlich auferstanden ist. Nicht als theologische Frage, sondern als etwas, von dem die Existenz des Menschen und der Menschheit abhängt. Und das wurde nicht etwa gefragt aus Gründen pietistischer Frömmigkeit oder katholischer Dogmatik, die damals wie heute in Europa als Nischen abseits der dominanten Kulturentwicklung überlebt haben.

Russische Literatur und die Auferstehung Christi

Vielmehr war einer der hervorragendsten Repräsentanten Russlands, gut bekannt mit den modernen europäischen Strömungen seiner Zeit, erschüttert von dieser existentiellen Frage, die ihm das Bild stellt. Ein mitteleuropäischer Kurator im 21. Jahrhundert hingegen scheint tief bewegt von der Frage, ob das Bild 1522 oder 1521 entstanden ist, was sich zum Glück durch die neuen Technologien, die ihn begeistern, abschliessend beantworten lässt.

Kaum einer der grossen, in Europa wie in Russland anerkannten russischen Schriftsteller, Dichter und Denker geht in seinem Werk an Christus vorbei. Es bewegt sie nicht vor allem «das Christentum», sondern Christus selber erscheint immer wieder geheimnisvoll, und nicht nur als vorbildlicher Lehrer, sondern als lebendig Anwesender – anders gesagt: als Auferstandener. Oder sein damaliges Erscheinen wird wie gegenwärtig erlebte Wirklichkeit und Wirksamkeit geschildert.

Diese Neigung findet sich sowohl bei den russischen Klassikern des 19. Jahrhunderts, die in Europa eine Sehnsucht nach Russland beflügelten, wie auch bei Grossen des 20. Jahrhunderts: Vladimir Solovjev, Alexander Blok, Andrej Belyj, Maximilian Voloschin, Michail Bulgakov, Boris Pasternak oder Anna Achmatova, um nur einige zu nennen.

«Der Fürst ist Christus»

In Dostojevskijs Notizheft zum «Idiot» findet man dreimal ohne Zusammenhang die seltsame, theologisch nicht haltbare Aussage über die Hauptperson, Fürst Myschkin: «Der Fürst ist Christus.» In Bloks berühmtem Revolutionsgedicht «Die Zwölf» schreitet ohne vernünftige Erklärung den groben, um sich schiessenden Rotgardisten – Christus voran. Blok bezeugt, dass er selber überrascht wurde von dieser unlogischen Intuition. In Solovjevs «Erzählung vom Antichrist» ringt der vom Bösen zum Führer der Menschheit Berufene innerlich «voll grellem Hass» mit dem Auferstandenen: «Ich, Ich und nicht ER! Er ist nicht unter den Lebenden. Er ist nicht auferstanden. Verfault ist er im Grab.»

Damit ist ein Stein des Anstosses und Unverständnisses gegeben für die aufgeklärten Repräsentanten des kulturellen Lebens im Westen, denen wie für den Basler Kurator die Wahrheit nicht mehr im Licht des Auferstandenen, sondern unter den Röntgenstrahlen zum Vorschein kommt: 1521 oder 1522. Man nimmt dann vor lauter Aufgeklärtheit den immer noch weit verbreiteten Gruss, der einem am Ostermorgen in eigentümlich froher Stimmung begegnen kann, als russische Folklore. 70 Jahre verordneter Atheismus und Forcierung der naturwissenschaftlichen Bildung konnten die Antwort auf das «Christus ist auferstanden!» nicht auslöschen: «Bо истине воскрес!» «Er ist wahrhaft auferstanden!»

1916: Die Legende von einem geheimen Besucher aus Russland

Merkwürdigerweise hat noch eine weltberühmte Persönlichkeit das Basler Kunstmuseum wegen diesem Bild aufgesucht. Allerdings gibt es dafür nur einen Zeugen, und dieser hat seine Erinnerung im Alter einem einzigen Gesprächspartner anvertraut. Im Kommentar des Basler Historikers Riggenbach [i], der dem Gerücht wissenschaftlich nachging, wiederholt sich auffallend die Schwierigkeit eines aufgeklärten westlichen Europäers, zu verstehen, was sich in einem russischen Menschen in der Tiefe der Seele abspielen könnte, wenn er mit Holbeins Bild konfrontiert wird. Denn wenn sich auch der einzige Zeuge täuschen würde, wie Riggenbach annimmt – wahr und aufschlussreich wäre sogar die Legende von Lenins Museumsbesuch.

Der Zeuge ist der kommunistische Basler Arzt Samuel Krupp, der Lenin bei seinem einzigen Vortrag in Basel im Herbst 1916 gehört und begleitet haben will. Kein Dokument belegt diesen Museumsbesuch, nicht einmal Lenins Aufenthalt in Basel. Wanner, ein Basler Lokalhistoriker, notierte die Erinnerung Krupps: Nach einem fanatisch vorgetragenen Bekenntnis zur Revolution, das unter den 30 Exilrussen auf wenig Zustimmung stiess, «erkundigte sich Lenin nach der öffentlichen Kunstsammlung, denn unter allen Umständen wollte er Holbeins Leichnam Christi im Grabe sehen; deswegen in erster Linie, nicht wegen seines Vortrags, sei er nach Basel gekommen. Lenin suchte am folgenden Tag das Museum auf, wo er mehr als eine Stunde vor dem Bild Holbeins verweilt haben soll.» [ii]

Lenin als unverweslicher Heiliger

Aber warum sollte der radikale Atheist und Verächter der bourgeoisen Malerei unter allen Umständen den «Toten Christus im Grabe» aufsuchen wollen? Riggenbach meint, wenn Lenin schon seine Abneigung gegen Kunstmuseen überwunden hätte, dann hätte er eher die Sonderausstellung «Kriegsgrafik» besucht, ein Thema, das ihn mehr interessiert habe. Das ist sehr vernünftig europäisch überlegt. Aber ich möchte es dennoch nicht ausschliessen, dass der tote Christus im Grabe Lenin ebenso existenziell traf wie Dostojevskij, durch dessen Roman allein er von dem wenig attraktiven Bild erfahren haben kann.

Lenin trägt Züge des Oberpriesters einer neuen Religion: der marxistischen Lehre vom Materialismus als letztgültiger Welterklärung. Das Irrationale in seiner Predigt des Rationalismus ist unverkennbar. Sein Kampf richtete sich nicht nur gegen die mächtige Kirchenhierarchie, was als Strategie der Revolution nachvollziehbar war, sondern mit grellem Hass gegen alles Christliche, welches das Leben der Bauern, das heisst der Mehrheit der zu befreienden Bevölkerung durchdrang.

Fanatisch missionarische Züge trägt auch seine Forderung nach schnellstmöglicher Elektrifizierung aller Bauernhütten, ohne Rücksicht auf pragmatische Argumente des unmittelbaren Nutzens. Elektrisches, das heisst wissenschaftliches Licht sollte das Kerzen- oder Öllicht vertreiben, das geheimnisvoll die Ikone in jeder Hütte erhellte.

Dass Lenin seit seinem Tod kultische Verehrung als unverweslicher Heiliger, als Lebendiger im Grabe erdulden muss, und dass nach seiner Bestattung Gerüchte aus dem weiten Reich auftauchten, er sei seinen Gläubigen erschienen, wirft ein merkwürdiges Licht auf die Erzählung von seinem geheimen Basler Besuch beim Bild eines verwesenden, allein den Naturgesetzen unterworfenen Toten.

Warum soll also Lenin nicht auch, wie Dostojevskij, lange vor dem Bild verharrt haben mit derselben existenziellen Frage, wenn auch mit entgegengesetzter Hoffnung auf die Antwort: Ist Christus in Wahrheit auferstanden oder für immer ein «Toter im Grabe»? Davon hing doch die Revolution ab.

Auf dem Hintergrund der russischen Geistesgeschichte erscheint die Faszination der beiden Russen nicht so überraschend. Es ist wesentliche Glaubenslehre und Empfindung der Ostkirche, dass die Göttlichkeit Christi auch im Grabe nicht verloren gehen konnte. Deshalb bleibt bis heute auf den Ikonen der Christus am Kreuz und im Grabe in seiner göttlichen Schönheit unversehrt. In der Zeit, in der Holbein ihn im Grabe liegen lässt, am Ostersamstag, rettet der lebendige göttliche Christus der Ostkirche Adam und Eva mit allen Verstorbenen aus der Hölle. Es ist eines der wichtigsten Ikonenmotive.

Brücken gegen die Entfremdung

Schade, dass Brinkmann nicht mit einem naheliegenden Griff in den Museumsbestand die Sicht auf Holbeins Christus erweitert hat. Nicht weit vom Ausstellungssaal hängt unauffällig das kleine Bild eines Zeitgenossen Holbeins: eine Kreuzigung von Grünewald. Vor dem finsteren Hintergrund leuchtet der zu Tode geschundene Körper Christi hell, wie wenn er die Lichtquelle des Bildes wäre.

Grünewald hätte als Ausnahme-Erscheinung in der europäischen Kunst vielleicht den Graben zum russischen Empfinden von Tod und Auferstehung Christi überbrücken können. Mit seinen ungewöhnlichen künstlerischen Mitteln gestaltete er – wie wenn er Dostojevskijs Erschütterung im Voraus auffangen wollte – am Altar in Colmar beides: als moderner Maler des «Westens» den entsetzlich toten Christus am Kreuz und auf der Rückseite, näher dem Christentum des Ostens, den dennoch glaubwürdig «in Wahrheit Auferstehenden». Was hätten Dostojevskij und Lenin in Colmar erlebt?

Während die Politiker auf Seiten Russlands wie der EU und der Nato immer mehr Brücken abbrechen und ideologisch wie militärisch gefährlich aufrüsten, wäre es an der Zeit, aus freiem Willen am gegenseitigen Verständnis auf einer anderen Ebene zu arbeiten. Die Ausstellung kann als provozierender Aufruf dazu verstanden werden.

Ich meine, man wird auch die politischen Ereignisse nicht genügend verstehen, wenn man sich nicht in die unterschiedlichen Bezüge der Menschen zu Geist und Materie, zu Wissenschaft und Religion einlebt, ohne in Klischees zu verfallen [iii]. Die Zugehörigkeit Russlands zu Europa steht immer neu in Frage, und die Antwort kann nicht nur auf der Ebene staatlicher und wirtschaftlich nützlicher Beziehungen gefunden werden.

Zitate aus: Fjodor Dostojewskij: «Der Idiot». Roman. Aus dem Russischen übersetzt von Swetlana Geier, Zürich 1996:

«Dieses Bild!» rief der Fürst unter dem Eindruck eines überraschenden Gedankens plötzlich aus. «Vor diesem Bild kann manchem der Glaube verlorengehen!» «Tut er auch», bestätigte Rogoschin plötzlich und unvermittelt. (S. 315f)

«In künstlerischer Hinsicht war an diesem Bild nichts Bemerkenswertes; aber es löste in mir eine seltsame Unruhe aus. […] es ist die genaue Abbildung des Leichnams eines Menschen, der schon vor der Kreuzigung unendliche Qualen ausgestanden hat, die Wunden, die Marter, die Schläge der Wachen, die Schläge des Volkes […] Freilich, es ist das Antlitz eines Menschen unmittelbar nach der Kreuzabnahme, das heisst, in ihm ist noch sehr viel Leben und Wärme, noch ist nichts erstarrt, so dass aus dem Gesicht des Toten sogar das Leiden noch nicht gewichen ist, und wahrlich, so muss der Leichnam eines Menschen, wer er auch sei, aussehen, nach solchen Qualen. […]

__________________

[i] Heinrich Riggenbach: Lenin in Basel. Basler Zsr. Für Geschichte Bd. 113 (2013)

[ii] Gustav Adolf Wanner: Berühmte Gäste in Basel. 1981

[iii] Diese Clichés werden von russischer Seite zum Beispiel bedient durch den am 2. Juli 2021 von Putin unterschriebenen Bericht zur strategischen Sicherheit Russlands.

* Peter Lüthi ist 1949 bei Glarus geboren und dort aufgewachsen. Geschichtsstudium an der Universität Basel mit Schwerpunkt Osteuropa und Russistik. Seit der Auflösung der Sowjetunion regelmässige Tätigkeit als Lehrer und Berater freier Waldorfschulen in Russland und der Ukraine mit den Schwerpunkten Pädagogik, Zeitgeschichte und Geschichtsunterricht.