Lange Mittagessen im Hotel Hecht

St. Gallen, das waren anstrengend lange Mittagessen im altehrwürdigen Hotel Hecht mit andern Mitgliedern unserer Sippe, die wir kaum kannten und auch nicht kennen lernen wollten, das waren eher beklemmende Besuche bei der berühmten Grossmutter an der Notkerstrasse, das war ein in unseren Ohren penetrant tönender Dialekt. St. Gallen schien uns eine hässliche Stadt, eingeklemmt zwischen steilen Hügelzügen und geprägt von lärmenden Strassen, an denen mächtige graue Häuser stehen.

Die St. Galler mögen mir verzeihen – Jugendbilder sind eigenwillig, voller Vorurteile und schon gar nicht gerecht. Seit dem Tod meiner Grossmutter im Jahre 1962 (der Grossvater aus dem Berner Oberland starb vor unserer Geburt, also war er für uns an St. Gallen nicht „mitschuldig“) arbeite ich an meiner persönlichen Wiedergutmachung. Bis heute.

„St. Galler Tagblatt“ mit Anmerkungen

So fahre ich in meine Grossmutterstadt, die Winterstiefel im Rucksack verpackt, denn man hatte uns schon als Kinder gelehrt: Frühling am Zürichsee – tiefster Winter in St. Gallen. Meine erste Station ist das neubarocke Bahnhofsgebäude, etwas mehr als hundert Jahre alt und ein Zeuge gegen mein altes Vorurteil der hässlichen Stadt. Ein Bekannter hat mir kürzlich das Restaurant der Migros-Klubschule im oberen Stock gezeigt, wo man für wenig Geld essen oder sich in bequemen Polstergruppen hinter seinen Laptop setzen kann. Seither bin ich St. Galler Bahnhof-Fan.

Vor dem grossen Abenteuer trinke ich meinen Morgenkaffee, blättere in einer herumliegenden Ausgabe des „St. Galler Tagblatts“ und mache eine überraschende Entdeckung: Jemand muss diese Zeitung vor mir schon sehr gründlich gelesen haben, denn es gibt kaum einen Artikel, zu dem nicht am Rand ein persönlicher Lesekommentar hinzugefügt worden wäre: Blauer, leicht rinnender Kugelschreiber, ältliche Schrift aus der frühen Nachkriegszeit, ich denke männlich, kurze Sätze gefolgt von vielen Ausrufe- und Fragezeichen: Der Papst über das Problem der pädophilen Priester – er hat es noch immer nicht begriffen!!!, eine kontradiktorische Gegenüberstellung zu einer Abstimmung (habe vergessen, worum es ging) – Politiker sind Meister, auf viel Raum nichts zu sagen!!!, Bericht über die neuste Trump-Geschichte – ist der wirklich so blöd, oder meint er, wir seien’s???, dann über einen erfolgreichen Schweizer Sportler – Tolle Leistung, ich bin stolz auf Dich!!! und so weiter.

Schon lange nicht mehr habe ich eine Zeitung so aufmerksam gelesen. Ich befinde mich im Zwiegespräch mit einem Unbekannten und sitze doch allein in einem Fauteuil in der Migros-Klubschule. Fast hätte ich darüber meinen Plan vergessen. Im Schutz der Polstergruppe wechsle ich von meinen Stadtschuhen in die mitgebrachten Winterstiefel und mache mich auf zur Stadtwanderung.

Das Klosterviertel lasse ich für einmal rechts liegen, gehe zum Marktplatz, wo das einstige stolze Hotel Hecht zu einem Steakhouse mutiert ist, vorbei am Brühltor, von dem ich nur im Internet eine Spur finde (gemäss der Liste der Stadttore der Stadt St. Gallen sei es schon 1836 abgerissen worden) und weiter Richtung Stadtpark, der mir aus meiner Kindheit als eine Art Lichtblick vage in Erinnerung geblieben ist. Vielleicht durfte ich dort vor oder nach einem Besuch bei der gestrengen Grossmutter, wo man still und brav sein musste, herumtollen.

Notkerstrasse Nr. 16

Die Notkerstrasse liegt nördlich davon. Die Nummer 16, ein fünfgeschossiges Backsteinhaus, sieht weniger düster aus als in meiner Erinnerung. Die Grossmutter habe, so hat man uns erzählt, im kleinen Vorgarten bei jeder Geburt ihrer drei Kinder einen Baum gepflanzt, für meinen Vater anno 1915 eine Tanne.

Diese Tanne sei, lese ich in den Aufzeichnungen meines Vaters, in den Zwanzigerjahren in einem Sturm buchstäblich geköpft worden, genau zu jener Zeit, als mein Vater als Kind schwer krank im Spital lag. Wer weiss, welche geheimen Kräfte da am Werk waren, schliesslich befindet sich die Notkerstrasse nicht weit vom Kloster

Zur Imbodenstrasse

Tempi passati – Das Haus ist längst verkauft, die drei Bäume verschwunden wie die Grossmutter, welche sie pflanzte, wie ihre Kinder, denen die Bäume ein gesundes und starkes Leben versprechen sollten, wie das Brühltor und das Hotel Hecht. – Doch zurück in die Gegenwart, das heisst zur Rorschacherstrasse, welche sich aus der Stadt endlos gegen Osten zieht und meinem alten Vorurteil Nahrung zu geben droht. Das will ich mir dann doch nicht antun und nehme beim Spital den Trolleybus der Linie 1 Richtung Stephanshorn, erblicke beim Vorbeifahren für einen kurzen Augenblick das Ostschweizer Kinderspital, über das bei Wikipedia steht: „Am 18. Mai 1909 öffnete auf Initiative der Ärztin Frida Imboden-Kaiser das Säuglingsspital. Aus ihm ging später das Ostschweizer Kinderspital hervor.”

Bei der Haltestelle Klinik Stephanshorn steige ich aus und suche nach der Imbodenstrasse. Sie liegt schräg zwischen der Zil- und der Brauerstrasse, parallel zur Cunzstrasse. Als meine Grossmutter 1962 starb, muss es hier noch grüne Matten gegeben haben. Den in den Siebziger- oder Achtzigerjahren des letzten Jahrhunderts neu angelegten Strassen hatte man bereits Namen gegeben (ich erinnere mich schwach, dass es um Komponisten ging, Verdi und Mozart oder so), als eine lokale Frauengruppe forderte, man solle nun endlich einmal die berühmten Frauen der eigenen Stadt ehren.

Darauf wurden die Strassen, noch bevor sie gebaut waren, eiligst umgetauft. So kamen die Holzschneiderin, Lithografin und Malerin Martha Cunz (1876–1961) und die Kinderärztin Frida Imboden-Kaiser (1877–1962) zu ihren Strassen.

Der Kampf gegen die Kindersterblichkeit

Frida, die Ehrenbürgerin der Stadt, wäre sicher enorm stolz über diese Anerkennung gewesen, hätte höchstens gefunden, ihre Strasse sei etwas gar kurz und weit weg von ihrer Wirkungsstätte, und überdies hätten die städtischen Strassennamenschreiber nicht zur Kenntnis genommen, dass sie, wie bei Wikipedia nachzulesen, ihren Namen ohne e nach dem i schreibe.

Als ihr Enkel hätte ich durchaus bestätigen können: Frida Imboden-Kaiser war zwar für den Frieden, aber nicht unbedingt friedlich, wenn es um Wichtiges ging, um den Kampf gegen die damals grassierende Kindersterblichkeit und für die gesunde Ernährung der Säuglinge durch Muttermilch. Aber gerade das weckte auch meine Bewunderung für die starke Frau, welche am Ende des 19. Jahrhunderts an der Universität Bern eine der ersten Medizinstudentinnen gewesen war.

Ein kleines asphaltiertes Strässchen führt von der Zilstrasse nordwärts in den Höchsterwald. Nach wenigen hundert Metern – ich komme mir in meinen Winterstiefeln schon etwas deplatziert vor – geht das apere Strässchen in einen schneebedeckten Waldweg über. Plötzlich bin ich allein, habe Hündeler und Stadtlärm hinter mir gelassen und höre dafür umso deutlicher die ersten zagen Frühlingsrufe der Vögel, unterbrochen nur vom Gekrächze einer Krähenmeute.

Blick auf den Bodensee

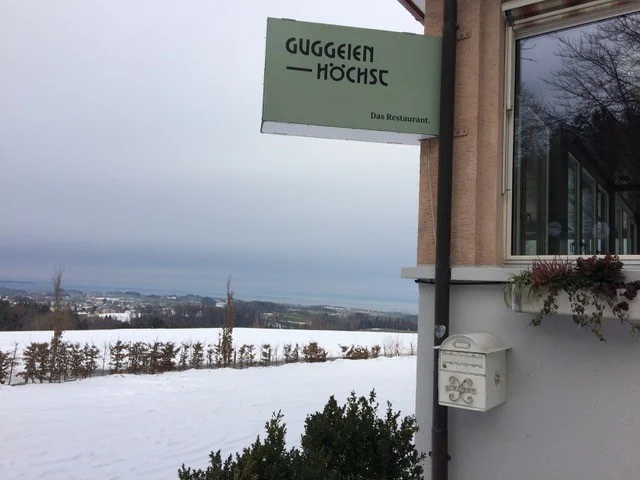

Zwischen den Bäumen erblicke ich die Konturen eines Hauses und dahinter, eingehüllt in leichte Nebelschwaden, die silbrige Oberfläche des Bodensees. Beschämt muss sich der St. Galler Bürger eingestehen, nicht gewusst zu haben, dass St. Gallen nicht nur aus einem engen Tal besteht, sondern für den Wanderer am Stadtrand auch einen Blick bereithält, welcher wohl in vielen Ostschweizer Seelen Sehnsüchte geweckt hat nach der grossen weiten Welt jenseits Helvetiens – bis heute.

Natürlich hat das Restaurant Guggeien-Höchst Betriebsferien – das ist immer so beim Wandern –, also muss ich auf die Suppe mit Bodenseesicht verzichten. Der Weg führt nun bergab zum Schloss Watt, einem stattlichen Gutshof an nobelster Lage, das einst von einem Heinrich von Watt gegründet worden ist und schon 1275 als Lehen des Bischofs von Konstanz erwähnt wird.

Der Hinweis auf Konstanz bringt mich für einen kurzen Moment ins Grübeln, wieso eigentlich die alten Eidgenossen die Aufnahme der Stadt Konstanz in den Bund verweigert und sich nur deren südliche Ländereien, den heutigen Kanton Thurgau einverleibt hätten. Ich meine mich zu erinnern, unser Geschichtslehrer am Basler Realgymnasium hätte uns beigebracht, die damaligen Landkantone hätten Angst gehabt vor der Aufnahme einer weiteren Stadt, und so hätte Konstanz halt draussen bleiben und sich nordwärts orientieren müssen. Fragt sich nur – denkt man an die EU und die wegen des Einkaufstourismus verstopften Strassen in Kreuzlingen und Konstanz –, wo heute das Draussen liegt.

Die Lage von Mörschwil

Weiter nach Mörschwil – ich kannte das Dorf bisher nur durch seine Bahnstation drunten im Steinacher Tobel und bin daher überrascht über seine wunderbare Lage über dem Bodensee. Eben fährt das Postauto in die Haltestellenbucht. Der leere Magen und ein auffrischender, kalter Wind machen mir meinen Entschluss einfach. Der Bus bringt mich zurück an den St. Galler Bahnhof. Ich muss nicht lange überlegen, wo ich doch noch zu meiner Suppe komme.