Der Verfasser des Artikels vom 30. Juni 1997 arbeitete 1994–1997 am „Duftenden Hafen“ als Korrespondent für Schweizer und Internationale Medien.

Mit der Uebergabe Hongkongs an China geht heute ein Kapitel Kolonialgeschichte zu Ende. Gleichzeitig unterstreicht das Ereignis einen globalen Paradigma-Wechsel: Der Westen verliert langsam seine Vormachtstellung, während China seine wiedergefundene Rolle als Grossmacht zu definieren versucht.

Wenn heute Punkt Mitternacht in Hongkong der Union Jack eingeholt und die Flaggen der Volksrepublik China der Sonderverwaltungs-Region Hongkong gehisst werden, freuen sich die Menschen in ganz China – und wohl auch viele Hongkonger. Das ist nicht etwa nur Pekinger Propaganda zuhanden der Weltöffentlichkeit, die der Uebergabe des „kapitalistischen, demokratischen und freien“ Hongkongs an das kommunistische China mit gemischten Gefühlen entgegensieht. Für die Briten wird es nach 156 Jahren Kolonialherrschaft im besten Falle ein „Rückzug“, für China hingegen das „Ende der Erniedrigung“ sein.

„Ein Land – zwei Systeme“

Chinas kommunistische Führer haben wie zuvor schon die Kaiser verschiedener Dynastien ein waches Geschichtsverständnis. Als Deng Xiaoping Anfang der achtziger Jahre das Konzept „Ein Land – zwei Systeme“ für Taiwan entwarf, war klar, welch grossen Stellenwert die „Wiedervereinigung des Mutterlandes“ einzunehmen begann. Deng erkannte, dass China sich mit der Wirtschaftsreform und der Oeffnung nach aussen wieder anschickte, jenen Platz in der internationalen Gemeinschaft einzunehmen, den es vor rund zwei Jahrhunderten zu verlieren begann.

Bis zum 15. Jahrhundert war China – das wird von chinesischen, aber auch von westlichen Historikern immer wieder in Erinnerung gerufen – dem Westen in jeder Beziehung überlegen. Jetzt, am Ausgang des 20. Jahrhunderts, ist das riesige Land dank der Politik des grossen Revolutionärs und Reformer Deng Xiaoping eine Macht, mit der zu rechnen ist. In der Welt nach dem Ende des Kalten Krieges wird China indessen zuerst einen Platz finden müssen. Die neuen Herrscher begreifen sich zwar nicht mehr wie ihre Vorfahren als Mittelpunkt der Erde, aber wieder in Konkurrenz zu den USA als bestimmenden Teil der asiatischen Region.

Li Hongzhang als Warnung

Das erstarkte Selbstbewusstsein lässt sich unschwer belegen. So gab Deng Xiaoping 1982 bei den ersten Gesprächen über die Rückgabe Hongkongs an Grossbritannien mit Premierministerin Margaret Thatcher klar den Ton an. Wenn China es nicht fertig bringe, Hongkong wieder mit dem „Mutterland“ zu vereinigen, sagte Deng damals, dann sei die gegenwärtige Regierung mit jener der späten Qing-Dynastie zu vergleichen, und die Pekinger Führung sei genau gleich wie Li Hongzhang.

Jeder halbwegs gebildete Chinese weiss, dass Li am Ende des letzten Jahrhunderts nicht nur Hongkong vollends den Briten preisgab, sondern auch weitere Gebiete den Franzosen, Russen und Japanern überliess. Es waren, wie so oft im 19. Jahrhundert, „ungleiche Verträge“, welche die imperialistischen Mächte mit roher Militärgewalt erzwangen zum Wohle von Freihandel, Mission und „Zivilisierung der Barbaren“. China hingegen war an einem Kontakt gar nicht interessiert: Das Reich der Mitte besitze alles, was es brauche, beschied schon Kaiser Qianlong am Ende des 18 Jahrhunderts den britischen Freihandels-Emissären.

Opiumkrieg für den Freihandel

Der Konflikt zwischen dem Westen und China war nach den diplomatischen Erkundungsreisen der Briten am Anfang des 19. Jahrhunderts nur noch eine Frage der Zeit. Die englischen Kaufleute drängten London zur effizienteren Durchsetzung ihrer Interessen. Der Opiumhandel brachte das Pulverfass schliesslich zur Explosion. Als eine umfangreiche Ladung in China verbotenen Opiums in Kanton eingezogen und verbrannt wurde, schritten die Briten zur Tat: Mit der Marine und einem Expeditionskorps im Rücken öffneten sie den chinesischen Markt für das Opium, das sie aus Britisch-Indien importierten. Beim Opiumkrieg (1839–1842) ging es aber um weit mehr als um die lukrative Droge: Es ging um den freien Handel schlechthin.

Im Januar 1841 hissten Kapitän Belcher und Lord Elgin am sogenannten „Possession Point“ auf der Insel Hongkong die britische Flagge. Im Vertrag von Nanking musste der Hof in Peking ein Jahr später Hongkong „auf Ewigkeit“ abtreten und neben Kanton fünf weitere Häfen für den Aussenhandel öffnen. Hongkong war zu Beginn der britischen Herrschaft aber keineswegs, das, was sich London oder die Kaufleute als Wunschkolonie vorgestellt hatten. Im Gegenteil: Aussenminister Lord Palmerstons Urteil von der „felsigen, fast unbewohnten Insel“ wurde zum geflügelten Wort.

Vom Dorf zur Stadt

Der Zweite Opiumkrieg führte 1860 zum ersten Vertrag von Peking. Zuvor hatten englisch-französische Truppen die chinesische Hauptstadt besetzt und geplündert. China musste einen Teil der gegenüber Hongkong liegenden Halbinsel Kowloon abtreten und Reparationszahlungen zustimmen. Im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts war China dann dem Ansturm der Westmächte und Japans trotz eilends in die Wege geleiteten Reformen endgültig nicht mehr gewachsen. Im zweiten Vertrag von Peking von 1898 sicherte sich London in Hongkong weitere 600 Quadratkilometer – die Neuen Territorien – sowie über 200 Inseln rund um ihre Kronkolonie. Diese „Neuerwerbung“ war jedoch nicht mehr wie zuvor eine Annexion, sondern ein Pachtvertrag auf 99 Jahre – eben jener Vertrag, der heute abläuft.

Hongkong entwickelte sich im Gegensatz zu China ohne grössere Turbulenzen langsam und stetig, blieb jedoch während der ganzen Kolonialgeschichte immer abhängig vom Geschick des „Mutterlandes“. So machten Flüchtlingsströme aus China Hongkong vom Dorf zur Stadt und schliesslich zu einer Metropole mit heute 6,4 Millionen Einwohnern. In den fünfziger Jahren des letzten Jahrhunderts suchten Zehntausende während des Taiping-Aufstandes Zuflucht. Hunderttausende kamen nach dem Sturz des letzten Qing-Kaisers 1911,dem Angriff Japans auf China 1937, nach dem Sieg der Kommunisten im Bürgerkrieg 1949 und danach während der innenpolitischen Konvulsionen des Grossen Sprungs nach Vorn mit der katastrophalen Hungersnot (1958–1961) und der Kulturrevolution (1966–1976).

Keine Demokratie, aber „Rule of Law“

Hongkong war schon in seinen Anfängen eine Stadt des Handels und der Wirtschaft. Demokratie oder Mitbestimmung waren für die Briten bis in die allerletzten Jahre nie ein Thema. Der Gouverneur hatte in Absprache mit London das letzte Wort. Im Unterschied freilich zur chinesischen Herrschaft der letzten 156 Jahre, welcher Couleur auch immer, war und ist die letzte Autorität in Hongkong die „Rule of Law“, der Rechtsstaat also – und nicht wie in der chinesischen Tradition üblich die Herrschaft von Mensch über Menschen.

Nicht die vom letzten Gouverneur Chris Patten vor drei Jahren eiligst und gegen das mit den Chinesen ausgehandelte Grundgesetz durchgedrückten demokratischen Reformen sind ein vermeintlich wertvolles Erbe der Kolonialherren. Was zählen wird, ist das ausgefeilte Rechtssystem nach britischem Vorbild. Darauf beruht auch der Optimismus, mit dem Hongkongs Unternehmen den Souveränitätswechsel und die ökonomischen Perspektiven betrachten.

„Das Reich des Bösen“

Dass dagegen in politischer Hinsicht – wenigstens im Westen – eher Pessimismus dominiert, hat sich China selbst zuzuschreiben. Oder anders ausgedrückt: Ein „historischer Unfall“ hat die westliche China-Euphorie der achtziger Jahre in einer einzigen Nacht ins Gegenteil verwandelt. Die gewaltsame Unterdrückung des Studenten- und Arbeiterprotests auf dem Platz vor dem Tor des Himmlischen Friedens Tiananmen im Juni 1989 hat die Wahrnehmung Chinas entscheidend geprägt. „Das Reich des Bösen“ – dieser einst von Präsident Reagan auf die Sowjetunion gemünzte Begriff – landete nicht wie der Kommunismus auf dem Müllhaufen der Geschichte, sondern lebt weiter in den harzigen Beziehungen zwischen Washington und Peking.

Die Übergabe Hongkongs bietet nun die Gelegenheit, das negative Bild der aufstrebenden asiatischen Grossmacht zu korrigieren. Der Souveränitätswechsel wird nämlich sowohl in China als auch im Westen als „historisches Ereignis“ gewürdigt. Bei näherem Zusehen wird aber auch klar, dass die Auffassungen über den historischen Charakter zwischen West und Ost, zwischen London und Peking, weit auseinandergehen. Das kommt nicht von ungefähr, denn „Hongkong 1997“ markiert einen eigentlichen Paradigma-Wechsel.

Vom Atlantik in den Pazifik

Für die britischen Kolonialherren spielt sich in diesen Tagen etwas ab, was in ihrem Innersten noch gar nicht verarbeitet ist. Natürlich ist das Vereinigte Königreich seit dem Zweiten Weltkrieg keine Weltmacht mehr. Dennoch ist diese Einsicht auch nach bald 50 Jahren noch nicht wirklich im kollektiven britischen Bewusstsein verankert. Und was für die Briten gilt, trifft – abgeschwächt – auch auf andere Europäer zu. Nur ganz langsam beginnt man in London und in Europa zu erkennen, dass 250 Jahre westlicher Weltdominanz nach Beginn der Industriellen Revolution in England zu Ende gehen. Die Amerikaner haben das – als pazifische Macht – schon nach dem Zweiten Weltkrieg begriffen, nämlich dass sich das politische und wirtschaftliche Schwergewicht langsam vom atlantischen in den pazifischen Raum verschiebt. Der westliche, zumal europäische Machtverlust ist schwer zu verkraften. Es bedarf offensichtlich einer langen Umgewöhnung. Im schlechtesten Fall durch die Kraft des Faktischen, im besten Fall angereichert durch Reflexion und interkulturellen Dialog.

Hongkong, so wie es sich heute als Handels- und Wirtschaftszentrum darstellt, verdankt den Briten sicher viel. Doch das Urteil, allein Grossbritannien habe die Stadt zu dem gemacht, was sie heute ist, verfehlt die historische Wirklichkeit ebenso wie die chinesische Auffassung, nur der Fleiss und die harte Arbeit chinesischer Arbeiterinnen und Arbeiter habe Hongkong zu einer der reichsten Städte der Welt gemacht. Wie die Kolonialgeschichte zeigt, waren Ost und West nötig, um Hongkong zum Wirtschaftsgiganten zu machen.

Cimbalen, Drachentänze, Feuerwerk

Die Augenzeugen der Uebergabe sind von der historischen Bedeutung des 1. Juli 1997 überzeugt. Geschichte kommt indessen selten als grosses Fest daher – und schon gar nicht mit Cimbalen, Drachentänzen und friedlichen Feuerwerken wie heute Abend in Hongkong. Ob 1997 aus der Sicht des Jahres 2047 – dem Endpunkt von Deng Xiaopings Konzept „Ein Land – zwei Systeme“ – gar ein „historisches“ Ereignis von massgeblicher Bedeutung war, steht in den Sternen. Denn nicht nur Grossbritannien, auch China ist am Ende eines langen Weges und am Anfang eines erst schemenhaft erkennbaren Aufbruchs angelangt. Die Uebergabe Hongkongs ist damit eine historische Bruchstelle nicht nur für den Westen, sondern auch für China.

Inmitten der wirtschaftlichen und sozialen Umwälzungen wird dieser Aufbruch nicht einfach sein. Die Vergangenheit – Tiananmen 1989 genauso gut wie die Kulturrevolution und die grosse Hungersnot – ist noch nicht einmal ansatzweise thematisiert und schon gar nicht bewältigt worden. Die Zukunft Hongkongs, Asiens und des transpazifischen Raums wird in hohem Masse davon abhängen, wie China die Übergangszeit wirtschaftlich und sozial, aber auch in der Erschaffung neuen Sinns und neuer Werte bewältigen wird.

Grosser Staat – kleiner Fisch

Der Machtwechsel in Hongkong kann so als Metapher des grossen Umbruchs begriffen werden. Aus Hongkong wird im Guten wie im Schlechten abzulesen sein, wohin der Aufbruch ins nächste Jahrhundert führen wird. Dabei ist an sich unerheblich, ob sich der „Duftende Hafen“ – solange die verbindlichen Versprechen von Peking eingehalten werden – zu einer durchschnittlichen, wenn auch immer noch reichen chinesischen Grossstadt entwickeln wird, die in harter Konkurrenz zu Shanghai oder Kanton steht.

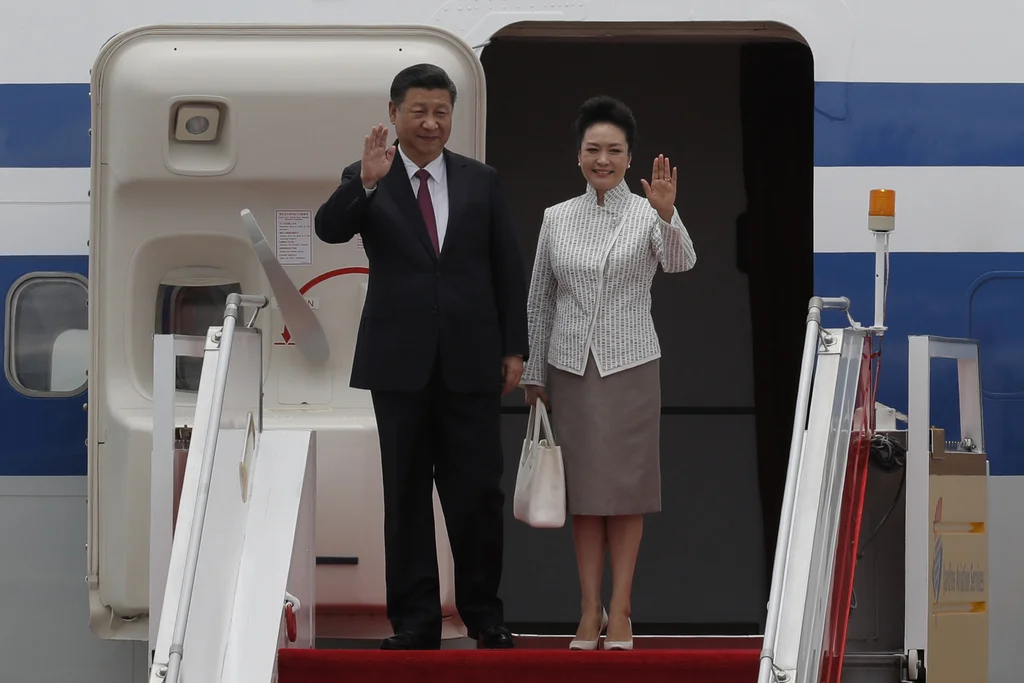

Hongkong wird sich nämlich – wie bis anhin – mit und nicht gegen China entwickeln. China wird Hongkong beeinflussen. Gleichzeitig aber wird Hongkong mit seiner wirtschaftlichen Macht, seiner freien Gesellschaft und seinem Rechtsstaat für China eine Herausforderung sein. Das ist das einzige, was mit Sicherheit für die Zeit nach dem 1. Juli vorausgesagt werden kann. Staats- und Parteichef Jiang Zemin wird bei den Übergabefeiern – geschichtsbewusst wie er ist – versucht sein, wieder einmal über die Kunst des Regierens nachzudenken. Unter den Klängen der Nationalhymne mag ihm Laozi in den Sinn kommen. Einen grossen Staat zu lenken – so sprach vor 2500 Jahren der chinesische Weise – ist ein so delikates Unterfangen, wie einen winzigen kleinen Fisch zu kochen.