Weihnachten ist ausserhalb eines kirchlichen Verständnisses zu einem Event von unklarer Bedeutung und frei flottierender Emotionalität geworden, bezeichnet meist als Fest der Liebe oder des Friedens. Was damit gemeint sei, bleibt zweckmässigerweise im Unklaren. Weil das Fest derart vage zivilreligiös definiert ist, kann es in der pluralen Gesellschaft von allen begangen werden und überwindet Kulturgrenzen in der globalisierten Moderne.

Dabei schliessen die mehrheitsfähigen Motive der Liebe und des Friedens durchaus an die christliche Weihnachtstradition an: Die Geburt Jesu wird im Christentum als Ankunft des sich den Menschen hingebenden Gottes und damit als Erweis göttlicher Liebe gedeutet. Und an zentraler Stelle der biblischen Weihnachtslegenden steht die vom Himmel herab erschallende Proklamation: „Friede auf Erden!“

Frieden als Vollendung der Schöpfung

Dieser Ruf der Engel kündigt die Erfüllung der im Judentum gehegten Heilserwartungen für die Welt an. In der Zeit um 500 v. Chr. entwickelten die Propheten des Alten Testaments wahrscheinlich erstmals in der Menschheitsgeschichte die Utopie eines universalen Friedens. Sie verstanden darunter einen von Gott gestifteten lebensfördernden Zustand, in welchem menschliche Beziehungen, staatliche Verhältnisse und die Beziehungen zwischen allen Völkern heil wären. Doch diese Friedensvision ging noch viel weiter: Die ganze Kreatur sollte dereinst friedlich sein, also ohne Kampf aller gegen alle zusammenleben können. In der befriedeten Natur liesse es sich sogar leben ohne Bedrohung durch Seuchen und Katastrophen, ohne zermürbendes Ringen um die Kultivierung des menschlichen Habitats.

Direkter Gegenbegriff zu diesem Frieden war denn auch nicht der Krieg, sondern das mythische Chaos, also ein Weltzustand vor dem Akt der Schöpfung, oder mehr noch: in der Gegenposition zur Schöpfung. Unter Frieden stellten sich die alttestamentlichen Propheten eine Dynamik der schöpferischen Vollendung der Welt vor – und damit einen Prozess, in dem die Menschen sich an Gottes Wirken beteiligen als Mit-Schöpfer der Welt. Dieses Verständnis von Schöpfung (seit Augustinus näher bestimmt als „creatio continua“) entspricht bei weitem nicht den gängigen, vermeintlich bibelkonformen Vorstellungen, wonach der Schöpfergott seine Arbeit – sei es in sechs Tagen oder in einigen Jahrmilliarden – erledigt und die fertige Welt dann mehr oder weniger sich selbst überlassen hat. Die christliche Schöpfungsvorstellung sieht diese vielmehr als unabgeschlossenen Prozess, der – mit Beteiligung der Menschen – erst im endgültigen Frieden an sein Ziel gekommen sein wird.

Weihnächtliche Konflikttabus

Verniedlicht man Weihnachten nicht zur familiären Idylle und zum Feelgood-Event, so schlummern selbst in seiner zivilreligiös domestizierten Version eines „Festes des Friedens“ ja durchaus noch Ansprüche, die etwas mit den prophetischen Friedensvisionen zu tun haben. Bezeichnenderweise gelten Gewalttaten und kriegerische Akte, die an Weihnachtstagen begangen werden, im Empfinden vieler Menschen als besonders bösartige Freveltaten. Verletzungen der Weihnachtsruhe stehen im Ruch, nicht nur gegen die Betroffenen gerichtet zu sein, sondern die Friedenshoffnung als solche ins Visier zu nehmen.

Nicht anders sind derartig getimte Aktionen ja wohl gemeint. Heute finden kriegerische Konflikte vor einer – zumindest potentiell ansprechbaren – Weltöffentlichkeit statt, die solche Weihnachtsfrevel als gewissermassen zusätzliche Skandalmomente wahrnimmt. Wer die Welt als Gewalttäter besonders schockieren will, verfügt also mit der Übertretung des Weihnachtstabus über ein probates Mittel. Auch wer einen Weihnachtsmarkt angreift, setzt auf diese Symbolik.

Ermüdete Hoffnung

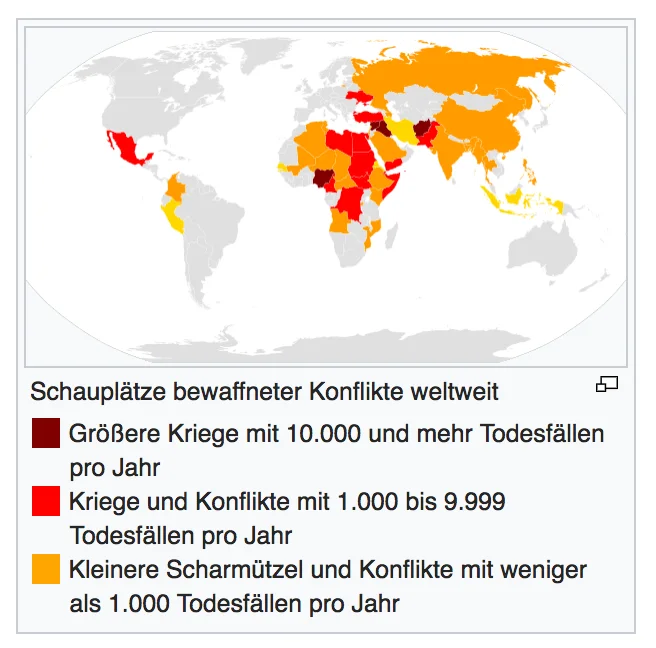

Die Tatsache, dass dauernd an vielen Orten der Welt Kriege und gewalttätige Konflikte bestehen, rückt an Weihnachten jeweils wieder stärker und schmerzlicher ins Bewusstsein. Derzeit sind es gemäss Arbeitsgemeinschaft für Kriegsursachenforschung (AKUF) der Universität Hamburg weltweit 32 Kriege (eine Liste der aktuell andauernden Kriege führt Wikipedia). – Die an Weihnachten gesteigerte Empfindlichkeit gegenüber Krieg und Gewalt ist ein Hinweis darauf, dass sich mit diesem Fest (teils kaum bewusste) Friedenswünsche verbinden, die durchaus über das traute Heim und das persönliche Wohlleben hinauszielen.

Es dürften allerdings Hoffnungen von der Art sein, die man gemeinhin als „fromme Wünsche“ abqualifiziert. Sie sind eher getrieben von der schwebenden Emotionalität des Weihnachtsfestes als von realitätsbezogenen Perspektiven. Für die Ermüdung des Hoffens gibt es in der modernen Welt einige kaum zu überwindende Gründe. Sie liegen ebenso in allgemeinen historischen Erfahrungen wie im unvermeidlichen Umstand, dass der Glutkern des Glaubens durch die Inkulturation des Christentums in die abendländische Welt abgekühlt wurde.

Für die Propheten 500 Jahre vor und die Verfasser der Evangelien ein paar Jahrzehnte nach Christus waren die Friedensverheissungen gebunden an die Vorstellung eines in die Welt hineinwirkenden souveränen Gottes. Zu solcherart metaphysisch gestützter Friedenserwartung dürfte es für rationale, religionskritische, postchristliche, agnostische Positionen kaum mehr Zugänge geben.

Was bei aller Skepsis jedoch Bestand haben könnte, ist ein von Vorstellungen der Prophetie inspirierter vielschichtiger und ganzheitlicher Begriff des Friedens. Von ihm genährte Vorstellungen können etwa bei Friedenseinsätzen der Uno dazu beitragen, dass Konfliktgründe nicht zu simpel und vordergründig gesehen werden.

Mit Vernunft zum Frieden?

Immanuel Kant hat sein erstmals 1795 erschienenes Alterswerk „Zum ewigen Frieden“ einen philosophischen Entwurf genannt. Im Vorwort witzelt er ganz ungewohnt über den Titel; der sei nämlich einem holländischen Wirtshausschild entlehnt, worauf ein Friedhof gemalt sei. Und da Politiker gönnerhaft auf die Philosophen hinunterschauten in der Gewissheit, die praxisfernen Ideen der Gelehrten könnten ihnen nicht gefährlich werden, wolle der Verfasser sie darauf behaften, „hinter seinen auf gut Glück gewagten und öffentlich geäusserten Meinungen nicht Gefahr für den Staat zu wittern“. Mit derlei List und kaum verhohlenen satirischen Spitzen macht Kant sich und seine Abhandlung klein, um die notorischen Zensurgelüste der Obrigkeit nicht zu reizen.

Der „philosophische Entwurf“ wurde bald zu einer seiner berühmtesten und meistdiskutierten Schriften. Kant unternimmt den Versuch, die Bedingungen für dauerhaften Frieden zwischen den Völkern zu formulieren. Den Schlüssel dafür findet er im Recht. Mit aufklärerischem Optimismus setzt er darauf, die Einhaltung völkerrechtlicher Normen werde sich im Umgang zwischen souveränen Staaten à la longue durchsetzen, weil sie für alle Vorteile bringe. Worin diese liegen und wie sie rechtlich zu etablieren sind, legt er in seinem Entwurf dar.

Ewiger Frieden als regulative Idee

Die Schrift „Zum ewigen Frieden“ ist im Prinzip die Grundlegung einer umfassenden politischen Theorie auf der Grundlage des von Kant hier in den Grundzügen entworfenen modernen Völkerrechts. Als Begründer des Kritischen Idealismus ist er nicht so naiv zu meinen, ein ewiger Frieden werde sich zwangsläufig und von selbst über die Welt ausbreiten. Für Kant ist das Ideal des ewigen Friedens vielmehr eine Denknotwendigkeit, die als regulative Idee die politische Theorie und Praxis kritisiert und leitet. Die Schrift „Zum ewigen Frieden“ hat denn auch die Charta der Vereinten Nationen substantiell beeinflusst.

Kant ersetzt in seiner Friedensphilosophie den die religiösen Friedenshoffnungen gewährleistenden Gott durch die Vernunft. Er verstand darunter nicht die rationale Kapazität einzelner Menschen, sondern das allgemeine Prinzip des Denkens und Handelns. Der Vernunft zu folgen, ist in seiner Sicht die aufklärerische Aufgabe der Menschen schlechthin. Und so verzichtete er denn darauf, den politischen Weg zum ewigen Frieden im Einzelnen vorzuzeichnen. Aus der Orientierung an der regulativen Friedensidee praktische Konsequenzen zu ziehen, muss den jeweils Handelnden überlassen bleiben.

Von Hegels Weltgeist zum Marxismus

Das genügte führenden Köpfen in den gesellschaftlichen Umbrüchen ein halbes Jahrhundert nach Kants epochaler Friedensschrift nicht mehr. In der Zwischenzeit hatte der Philosoph Gottfried Wilhelm Friedrich Hegel Kants kritischen Idealismus hinter sich gelassen und lehrte mit grossem Echo seinen dialektischen Idealismus: Geleitet von einem abstrakten, „Weltgeist“ genannten Prinzip schreitet die Geschichte durch fortlaufende Überwindung von Antagonismen und Krisen zwangsläufig zu höheren Entwicklungsstufen fort.

Damit lag die Negativfolie für die Geschichtstheorie des Marxismus bereit. Man brauche bloss die Hegelsche Philosophie vom Kopf auf die Füsse zu stellen, meinte Karl Marx. Mit der Volte vom dialektischen Idealismus zum dialektischen Materialismus konnte er den ephemeren Weltgeist ausser Dienst stellen und durch einen „objektiven“ historischen Prozess ersetzen. Es war dann im Wesentlichen Lenin, der zu dieser materialistischen Geschichtsphilosophie die politische Strategie entwickelte und in der russischen Revolution praktisch anwandte. Der Marxismus-Leninismus beanspruchte stets, der wahre Sachwalter des Weltfriedens zu sein.

Das ist zum Glück vorbei. Gewiss war die marxistische Friedensrhetorik ein Propagandainstrument. Aber sie war auch durchaus kongruent mit der Ideologie. Deren dialektischer Charakter machte es leicht, offene Widersprüche als Durchgangsstadien einer Entwicklung zu höheren Zielen zu rechtfertigen.

Neuere Friedensphilosophien

Ein Gegenstück zur marxistischen Geschichtstheorie machte mit dem 1992 erschienenen Buch von Francis Fukuyama „Das Ende der Geschichte“ kurzzeitig Furore. Anknüpfend an eine Hegel-Interpretation von Alexandre Kojève skizzierte der amerikanische Politikwissenschafter eine Welt ohne konkurrierende Gesellschafts- und Wirtschaftssysteme. Die Vorstellung eines – allerdings erst in ferner Zukunft erwarteten – friedlichen Endes aller geschichtlichen Konflikte und Umwälzungen gilt inzwischen als eine Fussnote der Geistesgeschichte.

Eine Friedensinitiative mit appellativem Charakter ist die vom Schweizer Theologen Hans Küng begründete „Stiftung Weltethos“. Sie ist der Versuch, die Weltreligionen dafür zu gewinnen, die in ihnen angeblich angelegte moralische Konvergenz anzuerkennen und sich zu Akteuren des Friedens zu machen. Das Projekt wirft viele Fragen auf: Kann es – abgesehen von einer Ebene religiösen Funktionärstums – so etwas wie interreligiösen Dialog überhaupt geben? Lassen sich die einzelnen Gemeinschaften tatsächlich unter das (ohnehin überholte) akademische Konzept „Weltreligion“ subsumieren? Sind nicht die Konflikte zwischen den Religionen viel essentieller als ihre allfälligen Gemeinsamkeiten?

Keine Roadmap für Frieden

War’s das mit den rationalen Friedensvisionen? Von den hier genannten Ansätzen war derjenige Kants der nüchternste. Immerhin hat er die Idee eines Völkerbunds ausgearbeitet, der zum Sachwalter des Friedens werden sollte. Die Uno basiert darauf. Eine Friedensgarantin ist sie nicht, aber es gelingt ihr wenigstens punktuell, Konflikte zu moderieren und Brandherde unter Kontrolle zu halten. Dass sie in so vielen Fällen versagt, liegt häufig nicht an der Weltorganisation, sondern an einzelnen ihrer Mitglieder.

Alle noch so rational argumentierenden und sorgfältig ausgearbeiteten Friedenskonzepte setzen Vertrauen voraus: Die Adressaten müssen bereit sein zu Aufrichtigkeit und Zutrauen in die Aufrichtigkeit anderer. Frieden erfordert somit genau das, was im gewalttätigen Konflikt zerstört wird.

Vertrauen erscheint als Selbstverständlichkeit, wenn es vorhanden ist; fehlt es, so ist seine Schaffung eigentlich ein Wunder. – Auch in nachreligiösen Zeiten will es fast scheinen, dass es für Frieden immer ein Wunder braucht.