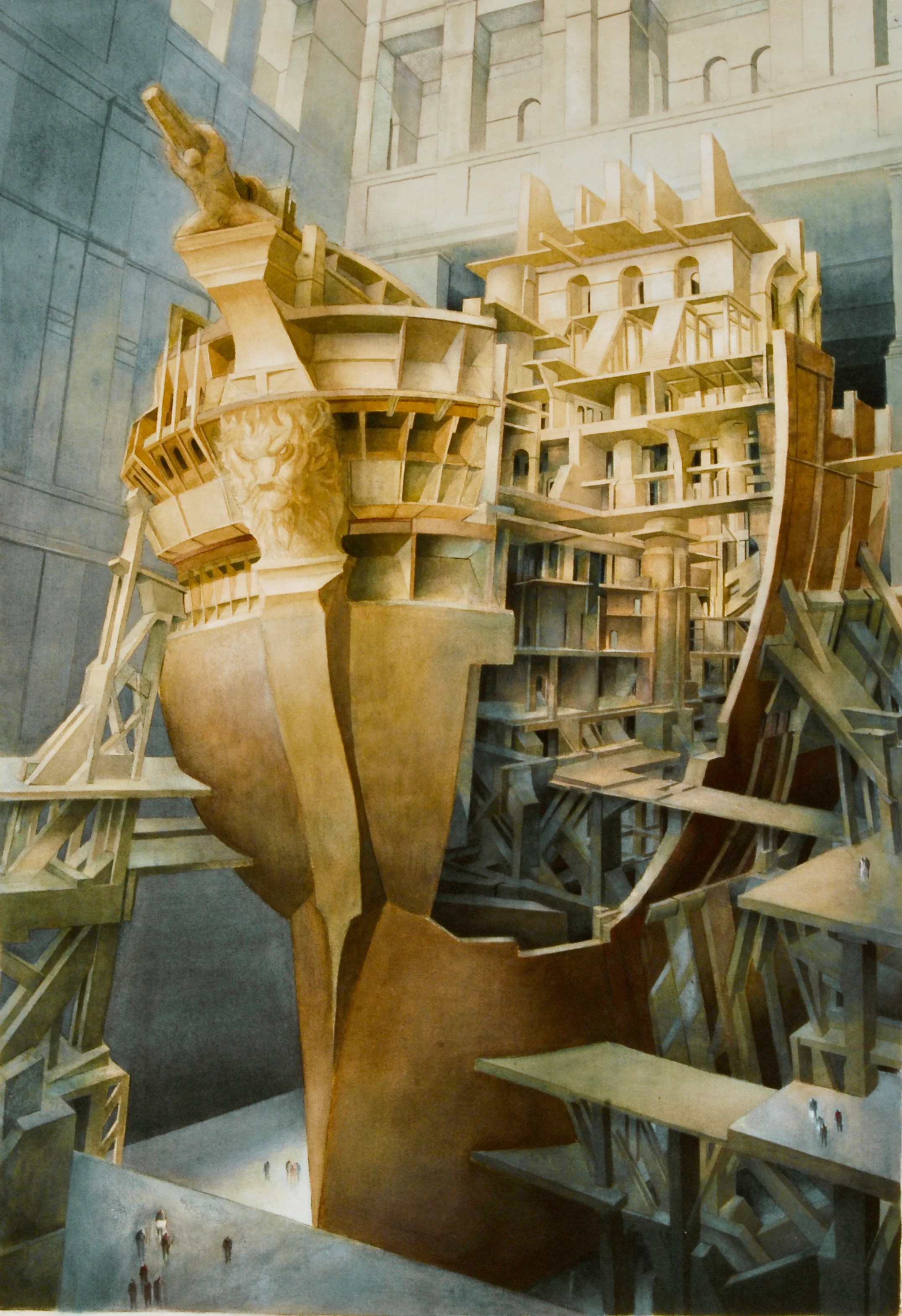

Die Arche Noah, die Sintflut, der Turm zu Babel, Apokalypse und immer wieder furcherregende Maschinen: Der Mensch, der hoch hinaus will, der sich überschätzt – und der sich zerstört.

Die Welt des 91-jährigen Künstlers liegt verborgen im Häusergewirr des Zürcher Niederdorfs, dem ältesten Teil der Stadt. Man geht durch eine riesige Holztür und gelangt in einen langen Flur, der mit Fahrrädern vollgestopft ist. Dann ein Hinterhof und noch einer. In der Mitte ein Baum, der seine goldenen Blätter abwirft, jetzt eine Tür und noch eine.

Und nun tut sich eine phantastische Welt auf: ein grandioses Atelier, fast so gross wie eine Kathedrale. Tausende Bilder stapeln sich hier. Ein langer Tisch, ein Sofa, die Wände voller Aquarelle und Plakate. Seitliche Fenster gibt es keine, das dumpfe Licht kommt von oben. Überall stehen teils skurrile Zeugnisse, die der Künstler während seines langen Lebens irgendwo bei irgendeinem Trödler gekauft hat: Eine französische Uniform, Taschenuhren, ein PTT-Briefkasten, ein Wandtelefon, ein Segelschiff, Spielzeugeisenbahnen, Postkarten, eine Madonna, Gläser, Puppen, ein Projektor, in dem Chaplins «Goldrausch» eingespannt ist, ein Glockenspiel, Wirtshausschilder: eigentlich ein privater Flohmarkt.

Das Reich, in dem Willi Facen seit über 50 Jahren zurückgezogen malt, war im 16. Jahrhundert ein Zufluchtsort der Wiedertäufer, deren Bewegung in Zürich entstanden war. Im hinteren Teil, zwei Stufen tiefer, soll sich das Taufbecken der Täufer befunden haben.

Den überdrehten Kunstbetrieb mochte Willi Facen nicht. «Es stand nicht auf meinem Wunschzettel, dass ich in der Kulturszene glänze. Meine Unabhängigkeit war mir wichtig.» Seine Bilder wollte er nicht hergeben, nicht verkaufen. «Weshalb nicht?», fragen wir. «Weil ich das Geld nicht brauchte.»

Niemand hat die Werke, die sich in seinem Atelier stapeln, gezählt. Man schätzt, dass es etwa 3000 sind. «Manche dieser Bilder hätte ich teuer verkaufen können», sagt er, «doch ich wollte nicht, ich wollte, dass sie beisammen bleiben.» «Meine Bilder sind ein Haufen Erinnerungen, die ich nicht hergeben will.»

«Einer der grössten Aquarellisten»

Lange Jahre war er nur wenigen bekannt. Das hat sich geändert. Eine Ausstellung im Helmhaus, einem städtischen Museum, wurde zu einem Grosserfolg. «Willi Facen ist einer der grössten Aquarellisten unserer Tage», schreiben Marie-Christine Looser und Philippe Sablonier, die Herausgeber eines soeben erschienenen üppigen Bildbandes *).

Nun, gegen Ende seines Lebens, hat er doch einige seiner Bilder hergegeben. Er empfindet es als grosse Ehre, dass die Zentralbibliothek 187 seiner Aquarelle in ihren Bestand aufgenommen hat. Damit ist gesichert, dass ein wichtiger Teil seines Werks zusammenbleibt und öffentlich zugänglich ist.

Ein Nachbar von Varlin

Mit 37 Jahren hatte er das Atelier im Zürcher Neumarkt-Quartier bezogen. Die kunstfördernde Stadt Zürich überliess ihm den Raum zu einer bescheidenen Miete. Im oberen Teil des Gebäudes malte einst Willy Guggenheim, alias Varlin: ein enger Freund von Dürrenmatt. «Wir begegneten uns oft, aber ich hatte so grossen Respekt vor ihm, dass ich ihn nie wirklich angesprochen habe», erzählt Facen.

Sein Vater stammte aus Bergamo und verkaufte in Zürich Zentral- und Ölheizungen. Willi begann eine Lehre als Maschinenzeichner, dann überwarf er sich mit seinem Vater; es folgten wilde Sturm-und-Drang-Jahre. Er reiste nach Südamerika, Skandinavien, in die Niederlande, Nordafrika. Dann: Aufnahme an der Kunstgewerbeschule, Studium der Archäologie und Kunstgeschichte beim berühmten Gotthard Jedlicka, mit dem er sich anfreundete.

Dann kommen Schwämme zum Einsatz

Schliesslich wurde er vollamtlicher Lehrer an einer Zürcher Kantonsschule, Zeichnungslehrer. 1967 konnte er das Atelier am Neumarkt beziehen. Hier arbeitete er oft stundenlang, kämpfte mich sich selbst, vergass zu essen, litt, war zufrieden mit sich, übermalte wieder. Er führte Selbstgespräche, etwa so: «Die Form da oben ist viel zu gross, dieses Element muss tiefer liegen, damit die Helligkeit oben stärker wird. Auch die Tonwerte und die Farbwerte sind zu stark.» Wieder wird korrigiert. «Und wenn man das Gefühl hat, alles sei richtig, sieht man am nächsten Tag, dass es falsch ist.»

Dann kommen Schwämme zum Einsatz. «Auch Dinge, die mir viel Arbeit und Mühe gekostet haben, habe ich oft weggewischt.» Facens Kunst ist eine rein gegenständliche. Doch seine Malerei sei keine «fotografische Malerei», sagt er. Wie beschreibt er denn seinen Stil? «Mein Stil ist, dass man weiss, was es ist.»

Immer wieder: Die Perspektive

«Facen war detailbesessen», erzählt eine seiner ehemaligen Schülerinnen. «Immer wieder ging es um die Perspektive. Er konnte pedantisch sein, doch wenn dann die Perspektive stimmte, war er glücklich und lobte uns überschwänglich.» Noch heute bewundern ihn viele seiner Schülerinnen.

Immer wieder die Arche Noah, die die Vergänglichkeit des Lebens zeigt. Viele seiner Bilder sind über zwei Meter gross. Und die Menschen sind winzig klein.

Andere würden ihr Leben in einem Fotoalbum abbilden. «Ich lasse mein Leben anhand meiner Bilder an mir vorbeiziehen.» Facen reiste viel, er hat ein phänomenales Bildgedächtnis. Szenen, die er tagsüber auf der Strasse, auf Märkten oder irgendwo beobachtet, bringt er am Abend im Hotelzimmer oder im Atelier zu Papier.

Oft war er an Vernissagen seiner Kollegen. «Das war unglaublich traurig.» Die Besucher hätten gesagt, das ist irrsinnig gut, was du da gemacht hast – und niemand hat etwas gekauft. Was ist das Schlimmste, was einem Maler geschen kann? «Wenn er über einen Flohmarkt geht und seine Bilder entdeckt.»

Paris, mon amour

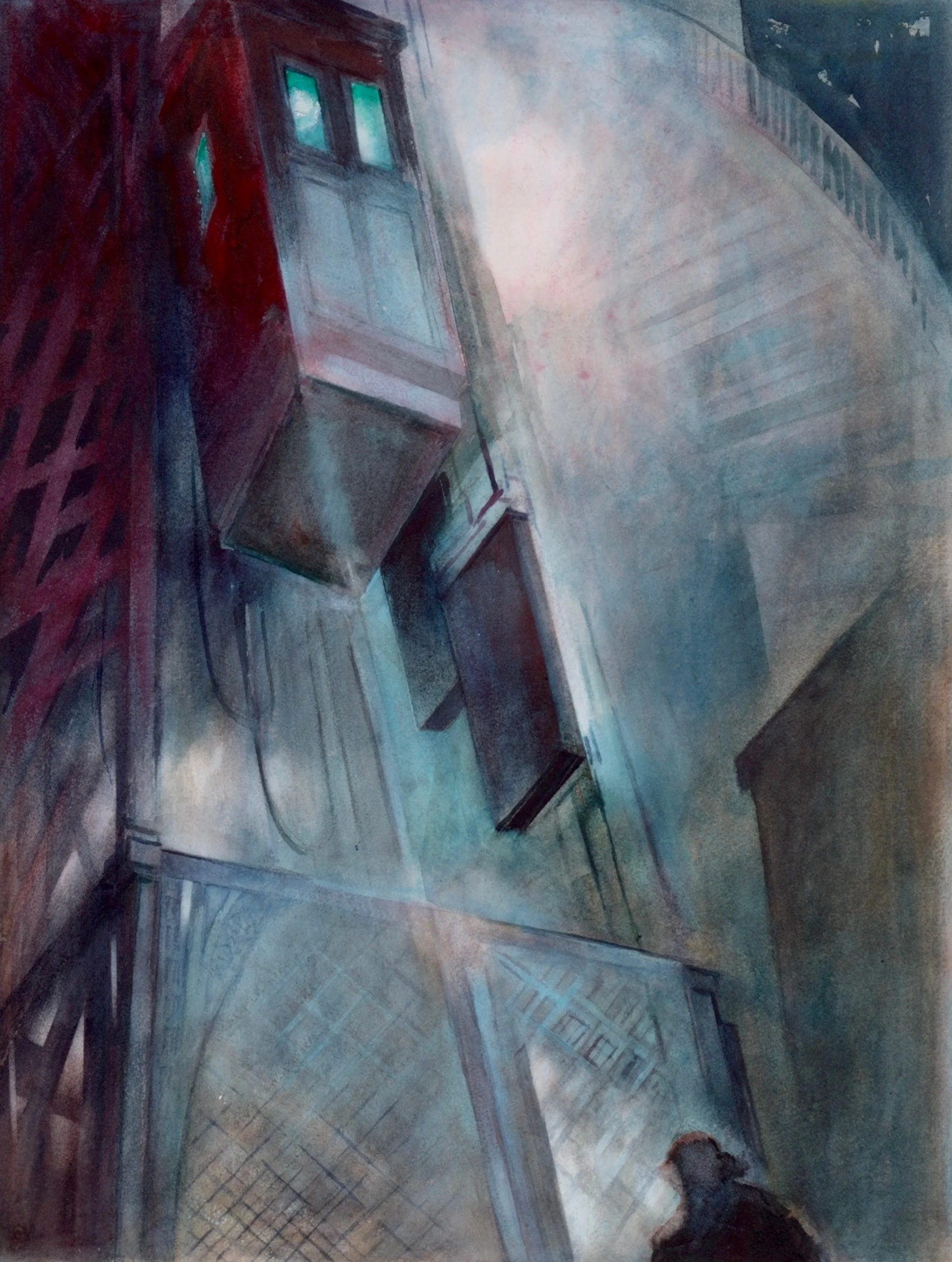

Schon früh zog es ihn immer wieder nach Paris. Dort faszinierten ihn die Bahnhöfe, die Züge, die Metrostationen. Hier interessierten ihn wieder die Perspektiven und die Lichteffekte.

Eine Anekdote liebt er besonders. Die Firma Siemens führte in der Metro Renovationsarbeiten durch. Facen kannte einen Direktor der Firma, der ihm eine Bewilligung ausstellte, in den Gängen der Metro malen zu dürfen – obschon dies verboten ist. Da sass er nun also vor einer Staffelei und malte. Zwei Polizisten kamen und wollten ihn wegweisen. Langsam zog er die Bewilligung des Direktors aus der Tasche. Die beiden Polizisten salutierten und zogen weiter.

Doch er malt nicht nur Türme, Archen und Maschinen. Er malt Menschen aller Art, fröhliche Menschen, Menschen in Not, den Todeskampf seiner Mutter, die ihm so wichtig war. Er malt Obdachlose, Süchtige, Trauernde.

«He, du Alter, du kannst ja wohl nicht mehr»

Jetzt ist er 91. Auf einer Staffelei steht ein weiss bespannter Bilderrahmen mit einer grossen Skizze. Sie steht schon länger hier, und vielleicht ist es Willi Facens letztes Bild. «Meine Augen sind schwächer geworden, die Konzentrationsfähigkeit lässt nach. Deshalb komme ich nicht mehr weiter», erzählt er. Diese Skizze sei eigentlich eine Beleidigung für ihn. «Wenn ich in den Raum eintrete, ruft sie mir zu: ’He, du Alter, du kannst es ja wohl nicht mehr!‘» Um sich nicht beleidigen zu lassen, komme er nicht mehr allzu oft ins Atelier.

Das leere Grab

Bis vor kurzem stand vor seinem Atelier eine Bronzefigur von Ernst Suter. Sie zeigt einen nackten, sitzenden Jüngling. Diese Skulptur hat Willi Facen nun auf den Friedhof Enzenbühl gebracht. Dort hat er vor vielen Jahren eine Parzelle für sich reservieren lassen. Jetzt sitzt der Jüngling dort – auf dem leeren Grab. Makaber? Willi Facen lacht nur.

Er lacht oft. Trotz seines fortgeschrittenen Alters ist er hellwach und spricht mit fester Stimme. Seinen Schalk hat er nicht verloren. Er freut sich, dass seine jetzt 20-jährige Tochter Lena eben eine wichtige Aufnahmeprüfung bestanden hat. Die Ehe mit seiner Frau Angelika, einer ehemaligen Schülerin von ihm, sei einer der grössten Glücksfälle seines Lebens.

Nach unserem Gespräch trinkt er einen Schluck Rotwein. Dann geht er strammen Schrittes den Neumarkt hinauf und wartet auf die Strassenbahn Nummer 3.

Der Jüngling auf dem Friedhof Enzenbühl kann warten.