Anfänglich wollte ich nur ein grandioses Buch vorstellen: nämlich „Keine Ostergrüsse mehr! Die geheime Gästekartei des Grandhotel Waldhaus in Vulpera“. Schon Ende März erschien in der Edition Patrick Frey (Zürich 2021, 396 Seiten Folio) der Geniestreich des Fotokünstlers Lois Hechenblaikner, in Zusammenarbeit mit dem Herausgeber Rolf Zollinger, ehemals Besitzer des Waldhaus, der Kuratorin Andrea Kühbacher und mit Beiträgen von Martin Suter, Bettina Spoerri und Hans Heiss. Zwei Wochen später war das Buch vollständig vergriffen und auch beim Verlag kein Presseexemplar mehr zu haben, so dass ich auf eine zweite Auflage zu warten hatte. Bis ich freundlicherweise mit dem Eineinhalbkilohappen aus dem Grandhotel bedient werden konnte, war allerdings bereits die vorbildliche Rezension erschienen: von Peer Teuwsen in der „NZZ am Sonntag“. Die Lektüre hatte mir die Lust und den Schneid genommen, dagegen in Konkurrenz zu treten. Statt dessen besorgte ich die Genehmigung des Autors, hier einen Link zu seiner Besprechung einzubauen:

Weltgeschichte im Unterengadin

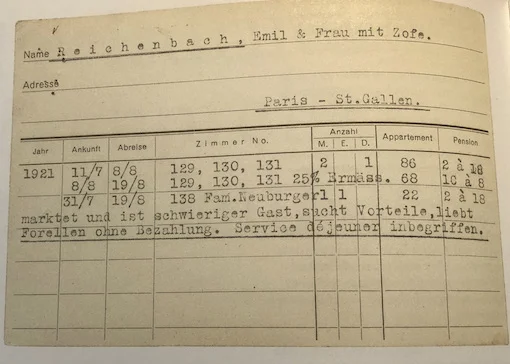

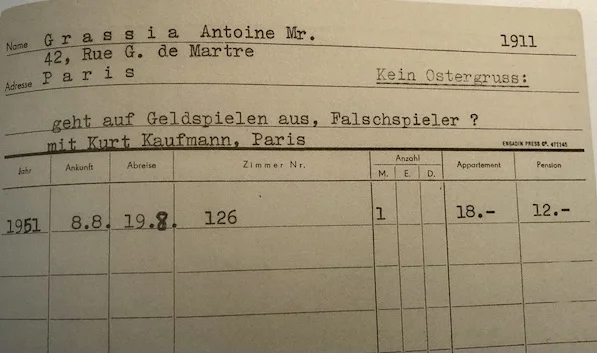

Aus dem beispiellosen historischen Fundus hier aufs Geratewohl zwei mittelprächtige Kostproben:

„Kein Ostergruss“: Das Grandhotel, hiess das, würde fortan darauf verzichten, mit der Erinnerung an ihre Tage in Vulpera den Appetit potentieller Wiederholungstäter anzuregen.

Das sind zwei der rund 20’000 Karten der Kartei, in welcher der Chef de Réception und der Concierge des Hauses ihre Erkenntnisse über die Gäste festzuhalten pflegten. Die ersten stammen von 1921, die letzten aus den frühen 1960er Jahren. Als das Grandhotel 1989 vollständig abbrannte, gelang es dem Besitzer und letzten Direktor Zollinger, den Schatz zu bergen.

Bei einer Ausstellung zur Geschichte des Tourismus im Unterengadin war Lois Hechenblaikner vor gut zehn Jahren darauf aufmerksam geworden. Allerdings hielt Zollinger seitdem die ganze Kartei unter Verschluss, da ihm seine Leihgaben bei der Israelitischen Cultusgemeinde Zürich den Verdacht des Antisemitismus eingetragen hatten.

Nimmermüde arbeitete Hechenblaikner in der Folge daran, Zollinger noch einmal umzustimmen. Es bedarf kaum eines Hinweises darauf, dass in den Kriegsjahren Täter und Opfer des Holocausts in diesem erlauchten Speisesaal Tisch an Tisch sassen und der Umgang des Personals mit dieser Situation seine Tücken hatte. Aber nicht nur zum Studium des Unterengadiner Antisemitismus und/oder Umgangs damit bietet der Band einzigartiges Studienmaterial, sondern für jedes Interesse an Hinterbühnenbetriebsamkeit, auch für deren wissenschaftliche Erforschung etwa im Gefolge ihres Meisters, des Sozialpsychologen Erving Goffman (vgl. sein Klassiker: „Wir alle spielen Theater. Die Selbstdarstellung im Alltag“, 10. Aufl. bei Piper, München 2003, im Original schon 1959 in New York: „The Presentation of Self in Everyday Life“).

Araber und ein gefährliches Tier

Aus der Zwischenzeit des vergangenen guten Vierteljahres sind vom Buchmarkt weitere Ereignisse zu vermelden, die unserer Aufmerksamkeit nicht entgehen sollten.

Sehr zu danken ist für die deutschen Ausgaben zweier Titel, auf deren Originale schon zu Beginn des letzten Jahres im “Journal21” eingegangen wurde: erstens „Arab. 3000 Jahre arabische Geschichte“ von Tim Mackintosh-Smith (Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2021, 686 Seiten) sowie zweitens „Die Mücke. Das gefährlichste Tier der Welt und die Geschichte der Menschheit“ von Timothy Winegard (Terra Mater Books, Red Bull Media House, Wals bei Salzburg 2021, 618 Seiten).

Erstens Mackintosh-Smith: Allein der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft ist der heroische Kraftakt einer solchen Übersetzung zuzutrauen, und unsere Dankesschuld ist gross. Dieses Buch brauchen Sie nicht von vorn nach hinten ganz durchzulesen, aber selbst wer über die Araber nur ein einziges Buch besitzen dürfte, käme um dieses nicht herum.

Zweitens Winegard: Das Tier, das jährlich schätzungsweise zwei Millionen Menschen umbringt (an zweiter Stelle rangiert der Mensch mit einer geschätzten knappen halben Million), ist tatsächlich Stoff einer Menschheitsgeschichte. Ohne die Mücke wären wir womöglich mitsamt den antiken Griechen und Römern Untertanen der Perser. In ungezählten Schlachten hat die Mücke für welthistorische Weichenstellungen gesorgt, und in Winegards Buch geht es keineswegs nur um Kriegs- und Militärgeschichte.

Apropos Red Bull Media House: Vor noch nicht ganz 20 Jahren hat der Red-Bull-Zar Dietrich Mateschitz Interesse an der Kulturzeitschrift „du“ signalisiert und dazu Studien in Auftrag gegeben. Leider liess dann der 20 Milliarden Dollar schwere Energiedrinkvertreiber sein Kleingeld doch in die Formel 1 und andere Extremsportarten fliessen, statt eine würdige Fortführung der weggeworfenen Nelke aus dem Knopfloch des reichen Zürcher Medienhauses Tamedia zu ermöglichen. Ein kleiner Trost ist, dass sein Medienhaus immerhin wichtige und gescheite Bücher in schönen Ausgaben in den Buchladen befördert.

Welt aus Sand

Zeitig ist ein höchst wichtiges Buch des amerikanischen Journalisten Vince Beiser ebenfalls in deutscher Ausgabe erschienen. Den Titel darf man lakonisch, um nicht zu sagen lapidar nennen: „Sand“ (Oekom Verlag, München 2021, 315 Seiten). Im Online-Magazin „Journal21“ dürfen wir der Bitte des Verlags entsprechen, ihn zu verlinken: www.oekom.de. Worum es in dem Buch geht, will der Untertitel erklärt haben: „Wie uns eine wertvolle Ressource durch die Finger rinnt“. Wie wir gleich sehen werden, klingt das ein bisschen beschaulich und harmlos. Das Original: „The World in a Grain: The Story of Sand and How It Transformed Civilization“. Riverhead Books, New York 2018.

Auf Seite 234 zitiert Beiser eine Schätzung des US National Security Council von 2012, wonach „das urbane Bauvolumen von Wohnstätten, Büroflächen und Transporteinrichtungen während der nächsten 40 Jahre in etwa dem gesamten Bauvolumen der bisherigen Weltgeschichte gleichkommen könnte“. So viel zum Sandbedarf der gesamtmenschheitlichen Bauwirtschaft. Beton kommt scheinbar robust daher. Doch in aller Regel hält er nur rund 50 Jahre, und dies nicht bloss wegen der rostenden Eisenarmierung, sondern wegen seiner porösen, Wind, Wetter und Wasser ausgesetzten Struktur. Nebst Süsswasser ist Sand das Ressourcenproblem des Jahrhunderts. In Indien mordet die Sandmafia und vertreibt Bauern zu Tausenden von ihrem Land. Rund um den Globus werden ganze Strände gestohlen. Der Anteil des weltweit in Form von Beton verbauten Sandes, der unter Gesetzesverstössen gefördert wird, muss beträchtlich sein; fundierte Schätzungen dazu gibt es nicht.

Beisers Buch schlägt eine grosse Alarmglocke, und an triftigen Gründen fehlt es nicht. Aber damit sind seine Themen mitnichten erschöpft. Beiser erzählt Geschichten von unerhörter Fulminanz: nebst der modernen Wohn- und Bürobaugeschichte die der motorisierten Massenmobilität auf Millionen von Kilometern Autobahnbetonbelag. Mit und ohne touristische Aspekte, die erst ab der letzten Jahrhundertmitte sogar die Badestrände ins Blickfeld rückten. 1920, aus Sicherheitsgründen noch vom Militär eskortiert, waren Lastwagenkonvois von der Atlantikküste zur Pazifikküste der USA mehrere Monate unterwegs – wie heute noch durchs tiefe Innere des Kongos.

Ein grossartiges Kapitel Kultur- und Zivilisationsgeschichte hat die Entwicklung der Glasindustrie zu bieten. Ist den Grosseltern von heute geläufig, dass noch ihre Grosseltern ohne Flaschen aufwuchsen? Auch das industrielle Flachglas in unseren Fenstern ist eine Errungenschaft der letzten hundert Jahre. Sand haben Sie vor den Augen, wenn Sie Ihre Brille aufsetzen, in der Tasche haben Sie Sand mit Ihrem Handy. Sie haben Sand im Geschirr, in den Kleidern und in so gut wie jedem Kunststoff überhaupt, zu schweigen von Ihrem vielfältigen IT-Equipment.

Sand besteht zum allergrössten Teil aus Siliciumdioxid, zu deutsch Quarz, und Silicium – Sie haben richtig geraten – ist nebst Sauerstoff das Element, aus dem Silikone gemacht sind. Ausserdem ist Sand eines der ultrararen Themen, zu welchem derzeit noch die gesamte publikumsorientierte Literatur überblickbar ist. Von der wissenschaftlichen Fachliteratur der Geologen und Mineralogen abgesehen, ist über Sand bis jetzt kein ganzes Dutzend Bücher geschrieben worden. Greifen Sie zu! Allzu viele Leute kenne ich nicht, die schon daran gedacht haben, die 1500 Seiten von Jürgen Osterhammels fabelhaftem Buch „Die Verwandlung der Welt“ (C. H. Beck, München 2009) zu lesen, um dank dieser Massstäbe setzenden Weltgeschichte des 19. Jahrhunderts einen Anstrich von Bewusstsein dafür zu erwerben, wie unfassbar jung die Welt unserer Gegenwart ist, und dies in so gut wie sämtlichen Einrichtungen des täglichen Lebens. Ein einziges Buch über Sand kann Ihnen ebendies noch einmal 50 Jahre näher am heutigen Tag vor Augen führen.

Platon forever

Was Wunders auch, dass wir in dieser blutjungen, noch kaum fertig ausgeschlüpften Welt uns die ganze Zeit mit allerhand Eierschalen herumzuschlagen haben. Zur Erholung davon ist bei mir ein Buch eingegangen, welches zu seinem altbewährten Sujet wie das endgültige aussieht, auch dies ein Ereignis zweifellos, wofür schon der unschätzbare Verlag bürgt: nämlich Thomas Alexander Szlezáks „Platon. Meisterdenker der Antike“ (C. H. Beck, München 2021, 779 Seiten).

Keine Bange, auch das gewichtige Resultat dieses Gewaltstreichs aus der wohltuend flüssigen und gänzlich unakademischen Feder des emeritierten Tübinger Professors für griechische Philologie und antike Philosophie brauchen Sie nicht von vorn nach hinten durchzulesen. Vielleicht interessieren Sie die zwölf Seiten über Platons Kindheit und Jugend? Oder das Kapitel über seine Familie und jene uns sehr ferne Stadt Athen, in der er aufwuchs? Und die, gedemütigt durch die schmachvolle Niederlage gegen die Spartaner, Besserwisser wie den Philosophen Sokrates nicht ertragen mochte. Sodann aber, ich verspreche es Ihnen, können Sie sich endlich auf 25 Seiten kundig machen, was genau Ideen sind. Bekanntlich war Platon ihr Entdecker, wenn nicht ihr Erfinder, mindestens eins von beidem. Was davon, darüber schieden sich die Geister zweieinhalb Jahrtausende lang und tun es immer noch. Mir jedenfalls waren diese 25 Seiten (S. 462–486) eine grosse Hilfe, und mit dem Übrigen gebe ich sie Ihnen gerne weiter.

Zwischendurch immer wieder die Liebe ...

„Aimer c’est souffrir“ las ich vor 25 Jahren den Spruch auf der Plakette in einem Taxi in Antananarivo, der Hauptstadt von Madagaskar. Dessen unerschöpfliche Bedeutungsvielfalt gibt mir, wie Sie sehen, noch immer zu denken. Eine ausgewählte Richtung erhält der Satz in Sylvie Schenks „Roman d’amour“ (Hanser, München 2021, 128 Seiten). Hier geht es um das Leiden jener, die die Liebe trifft, obschon sie schon anderweitig unauflöslich gebunden sind. Dieser „Roman d’amour“ ist ein Ehebruchroman, und das Leiden ist mindestens ebenso sehr wie das der Opfer das der Täter und ihrer bedauernswerten Beihelfer, in diesem Fall Beihelferinnen.

Sylvie Schenk hat einen Roman geschrieben, in welchem die Protagonistin Charlotte Moire einen Roman geschrieben hat über eine Jahrzehnte zurückliegende Affäre mit einem verheirateten Mann. Aus authentischen Erinnerungen ist für Charlotte Moire Fiktion geworden, und anlässlich der Verleihung eines Literaturpreises eben dafür sitzt sie nun einer jungen Interviewerin gegenüber, welche die Fährnisse der Romanfiguren unbarmherzig aus dem erlebten Hintergrund der Autorin zu erhellen meint. Die fiktive Romanautorin findet sich dadurch in Abwehrgefechte gleich an mehreren Fronten verwickelt: gegen die Journalistin und gegen die aufsässigen Geister ihrer Vergangenheit. Die dreist-naive Inquisitorin ruft, auch wenn sie herzlich wenig davon versteht, bohrende Fragen wach, was die Liebe darf und was nicht, soll sie den Namen noch verdienen. Und im Roman von Sylvie Schenk stellen sie sich beladen mit dem Zusatzgepäck der Frage ein, was Literatur kann und was nicht.

Eine Geschichte gewiss nicht arm an Liebe erzählt dieser Roman, aber durchaus schmerzhaft in der Tragik ihrer unentrinnbaren Sackgassen. Erlösend kurz ist dafür dieses Werk einer Stilistin von gewinnender Unumwundenheit und Klarheit, mit feinem Gespür für die Fallen grosser tiefer Gefühle und entzückend in seiner intellektuellen Wendigkeit.

Ein Universum zwischen zwei Buchdeckeln

Ich kann diese Nachrichten vom Büchertisch nicht abschliessen, ohne auf ein Buch hingewiesen zu haben, das seit der Auslieferung am 8. Oktober 2020 schon bald ein Jahr vorliegt. Von der Hamburger Wochenzeitung „Die Zeit” wurde es als „das schönste Buch des Jahres” gepriesen: „Die Welt der Renaissance“. – „Ausgewählt, übersetzt und eingeleitet von Tobias Roth“ (Galiani, Berlin 2020, 640 Seiten Folio zweispaltig). Seit Monaten stecke ich im Studium der sieben Seiten Inhaltsverzeichnis. Michelangelo und Leonardo sind mir ein Begriff. Nicht unvertraut auch Namen wie Petrarca, Boccaccio, Bracciolini, Vespuci, Machiavelli, Ariosto, Castiglione oder Aretino.

Aber da finden sich sechzig weitere, eine unüberschaubare Vielfalt des „uomo universale“, unter dessen hohem Adelstitel der italienische Renaissancemensch auftritt. Ich beginne zu ahnen, dass es um den Kosmos sämtlicher Wissenschaften der frühen Neuzeit zu tun ist, um den Beginn und das Fundament des modernen Europa. Nietzsche, so lese ich auf der ersten Seite von Tobias Roths Vorbemerkung, hat die Renaissance „das goldene Zeitalter dieses Jahrtausends“ genannt. Zwischen diesen zwei wunderschönen Buchdeckeln halte ich Lektüre für mindestens 20 Jahre in der Hand, mit italienischer Üppigkeit illustriert. Auf der Schwelle zum neuen Jahrtausend verspricht mir dieses Grosslesebuch aus Italien nichts Geringeres als eine handgepäcktaugliche Renaissance der Renaissance. Schlagen Sie es irgendwo auf: ein Buch voller Wunder!