«Was ist eine gute Religion?» fragte das Feuilleton der NZZ in einer Artikelserie vor einigen Jahren. Die Frage spiegelt so etwas wie den kleinsten gemeinsamen Nenner der modernen Einstellungen gegenüber dem Phänomen Religion. Soll es akzeptabel bleiben, so muss es sich plausibel machen, indem es seinen Sinn und Nutzen ausweist vor dem Tribunal der Vernunft. So gesehen, sollte ja auch der Gehalt christlicher Feiertage «für etwas gut» sein.

Einbettung in naturreligiöses Brauchtum

Karfreitag und vor allem Ostern sind reich an Symbolen, die nicht genuin christlich sind. Die volkstümlichen Osterbräuche mit all den Eierritualen und Hasensymbolen reihen sich ein in die weit verbreiteten Frühlingsfeste. Sie stammen aus Zeiten, in denen der Winter als harte Zeit zu erdulden war mit Kälte, Dunkelheit und karger Nahrung. Der Frühling mit dem Erwachen der Natur war in vieler Hinsicht eine Wiederkehr des Lebens. Kulturen mit einschneidendem Wechsel der Jahreszeiten kennen Frühlingskulte mit übereinstimmenden Zügen: Einerseits handeln sie vom Verjagen böser Mächte, etwa mittels Feuer, Lärm, Maskeraden und ausgelassenem Treiben; andererseits rufen sie Geister oder Götter für die Vegetationsperiode um Fruchtbarkeit und Schutz an. In den Zusammenhang solcher Anrufungen gehören vielfach Opferrituale mit den magischen Funktionen des Abladens von Üblem und Bösem und der rituellen Reinigung der Opfernden. Zudem soll das Opfer die für Wachstum und Ernte zuständige Gottheit günstig stimmen.

In diese magisch-religiöse Welt fügte sich der christliche Osterzyklus ein, wobei er viele ihrer Kennzeichen von Fruchtbarkeitssymbolen bis zu Feuerritualen übernahm. Das Sterben und Auferstehen des Gottessohnes war für die Kulturen, in denen sich das Christentum ausbreitete, zunächst nichts Fremdes. Die biblische Erzählung der Passion und Erweckung Jesu von den Toten konnte so umgedeutet werden, dass sie dem vertrauten Muster periodisch sterbender und wieder zum Leben erweckter Gottheiten entsprach.

Schwundreligion in der Erlebnisgesellschaft

Verschmelzung und Überlagerung von Bräuchen und mythischen Erzählungen sind langsame, in historischen Dimensionen verlaufende Vorgänge. Sie sind niemals abgeschlossen, und die Bedeutungen, die ihnen unterlegt werden, bleiben fluid und formbar. In der Erlebnis- und Konsumgesellschaft unserer Tage kommt dem physisch-elementaren Gehalt des Absterbens und Wiedererwachens der Vegetation eher ästhetische als existenzielle Bedeutung zu. Der Hase ist vom Fruchtbarkeitssymbol zum Massenprodukt mutiert, von dem bereits zwei Monate vor Ostern die Supermärkte gerammelt voll sind. Wenn vor diesem gegenüber einer agrarischen Kultur total veränderten Hintergrund den Karfreitags- und Ostermotiven überhaupt eine Bedeutung abgewonnen wird, so ist es meist eine populär-therapeutische Weisheit, wonach es im Leben immer wieder einen Wechsel von dunklen und hellen Phasen gibt.

Als Überbleibsel einer religiösen Botschaft erscheint diese Essenz dürftig. Doch ein derartig degenerierter Trivialmythos kann «gute Religion» im Sinn der eingangs erwähnten Frage sein. Er kann es zum Beispiel nahelegen, Leiden als Teil des Lebens zu akzeptieren und in glücklichen Perioden Negatives nicht auszublenden – keine tiefschürfende Einsicht fürwahr, aber immerhin eine lebensdienliche und sozialverträgliche Devise.

Karfreitag und Ostern in der Bibel

Ein «Christentum light» dieser Art reicht jedoch bei weitem nicht an das heran, was die biblischen Erzählungen von Tod und Auferweckung des Jesus von Nazareth zum Inhalt haben. Doch was bedeutet denn diese Geschichte? Einer Annäherung an den in der Bibel aufbewahrten Kerngehalt stellen sich dem modernen Denken manche Hindernisse in den Weg. Viele, die im gängigen Kirchenglauben bereitwillig eine «gute Religion» sehen und deren simplem Gehalt – vielleicht unter Verzicht auf allzu kritische Fragen – einen höheren Sinn zubilligen möchten, sind befremdet von so steilen Aussagen wie «Tod des Gottessohnes» und «Auferstehung von den Toten». Sie wissen bloss nicht, in wie guter Gesellschaft sie sich befinden mit diesem Befremden.

Zur Annäherung empfiehlt sich ein Vorgehen in Schritten. Der erste besteht in der Vergegenwärtigung der Erzählung. Nun denn: Die Bibel berichtet über den Rabbi Jesus von Nazareth, der eine kleine Gefolgschaft um sich schart. Er legt die heiligen Schriften der Juden aus als Aufforderung, kompromisslos im Sinne Gottes zu leben. Nächstenliebe, Versöhnung, Zuwendung zu Schwachen und Verachteten, Vertrauen auf die Kraft des Guten sind die Leitlinien seiner Lehre. Weltliche Ordnungen und religiöse Autoritäten kümmern ihn nicht. Das stempelt ihn zum Aufrührer. Im Einvernehmen mit den führenden jüdischen Priestern und dem aufgewiegelten Volk macht ihm der römische Statthalter öffentlich den Prozess und verurteilt ihn wegen Rebellion zum Tod am Kreuz. Auf dem Hügel Golgatha vor den Toren Jerusalems wird die Hinrichtung vollzogen, und Jesus wird bestattet. Seine Gefolgsleute fliehen vor Entsetzen über das Geschehene und aus Angst vor Verfolgung. Am dritten Tag des Geschehens suchen Frauen das Grab auf und finden es leer. Mehrfach erscheint der Tote als Lebender, und es verbreitet sich die Nachricht von seiner Auferstehung. Sie gibt den Anstoss zur Bildung der einer Gemeinschaft von Glaubenden, die im Gekreuzigten und Auferstandenen den von den Juden erwarteten Gottessohn oder Messias (griechisch: Christos) erkennen.

Der zweite Schritt der Annäherung ist einer zurück. Er fragt: Welchen Stellenwert hat der Erzählzyklus von Karfreitag bis Ostern im neutestamentlichen Schrifttum? Von Martin Kähler, einem der herausragenden Erforscher des Neuen Testaments, stammt das Diktum, die Evangelien seien «Passionsgeschichten mit ausführlicher Einleitung». Für Paulus, der mit seinen Briefen die entstehenden Gemeinden zur Urform der christlichen Kirche verband und den Glauben erstmals begrifflich fasste, waren Tod und Auferstehung Jesu das Zentrum der christlichen Botschaft.

Moderne Fixierung auf die Auferstehung

Aus moderner Sicht steckt die Pointe dieses Erzählzyklus’ primär in der Behauptung, ein Toter sei wieder lebendig geworden. Zwar akzentuiert bereits das Neue Testament diesen Punkt; mit besonderem Nachdruck tut es Paulus in seinem grossen Auferstehungstraktat (1. Kor 15). Für ihn war jedoch der auferstandene Jesus der Vorläufer der allgemeinen Auferstehung der Toten am Ende der Zeiten. Die Bedeutung der Auferstehung Jesu lag für Paulus darin, dass sie die Verlässlichkeit dieser in der damaligen religiösen Vorstellungswelt völlig «normalen» Endzeithoffnung verbürgte.

Die moderne oder eher modernistische Sichtweise setzt demgegenüber einen völlig anderen Akzent. Ihr Interesse am «Wunder» des Lebendigwerdens eines Toten rückt die Frage in den Vordergrund, ob die Auferstehung des Gekreuzigten ein historisches Faktum sei oder nicht. Dadurch wird das Motiv der Auferstehung Jesu zur digitalen Glaubensprobe verkürzt: Null oder Eins – wer die Auferstehung wörtlich und «materialistisch» nimmt, der glaubt; wer es nicht tut, ist ungläubig. Debatten auf diesem Level sind im Kern fundamentalistisch und unterscheiden sich nicht grundsätzlich von Disputen, ob man an Astrologie glauben oder der Scientology vertrauen solle.

Dramaturgie der Passion

Interessanterweise haben Künstler und Philosophen das Gravitationszentrum des Osterzyklus offenbar nicht in der Auferstehung, sondern in der Kreuzigung gesehen. Von Johann Sebastian Bach gibt es zwar ein Osteroratorium; ungleich grösseres Gewicht hat er aber auf die Johannes- und die Matthäuspassion gelegt (von der Markuspassion ist die originale Musik verschollen). Noch eindeutiger ist der generelle Befund in der bildenden Kunst: Es gibt wenige bedeutende Auferstehungsbilder, hingegen eine enorme Zahl grossartiger Passionsdarstellungen in Malerei und Plastik.

Vordergründig lässt sich diese Bevorzugung der Passion erklären mit der Dramatik der ausführlichen Schilderung von Verrat, Gefangennahme, Anklage, Verurteilung, Hinrichtung und Sterben Jesu sowie der farbigen Szenerie von Jüngern, Priestern, Statthalter, Soldaten und Volk. Demgegenüber fallen die Auferstehungserzählungen knapp, teils nur andeutend aus und spielen sich in kleinen Personenkreisen ab.

Die Passion revolutioniert die Kunst

Betrachtet man jedoch die Passionsdarstellungen näher, so wird deutlich, dass sie nicht bloss ästhetischen Profit ziehen aus einer äusserst dichten Dramatik. Es scheint eher so, dass dieses Passionsgeschehen sich vor das Werk schiebt, also quasi den Vorgang der Kunstwahrnehmung umdreht: Die Darstellung in Musik oder Bild macht den Betrachtenden zum Mitleidenden, und der Betrachter findet im Kunstwerk die Spiegelung eines Vorgangs in seinem eigenen Inneren.

Das Passionsmotiv hat die Kunst revolutioniert, indem es aus distanzierten Betrachtern Beteiligte macht. Bachs Oratorienchoräle gehen zu Herzen, weil ihre bekannten Melodien an Schlüsselstellen der musikalischen Passionserzählung stehen und mit allem kompositorischen Raffinement als Höhepunkte ausformuliert sind. Man singt als Hörer innerlich mit, steht dem Werk nicht gegenüber, sondern ist mit drin und blickt mit dem musikalischen Apparat auf die Passion.

Andrea Mantegna platziert den Betrachter bei seiner «Beweinung Christi» direkt zu Füssen des aufgebahrten Jesus, der in extremer perspektivischer Verkürzung daliegt. Mit dieser Position ist der Betrachter neben die Weinenden gestellt, die sich am linken Bildrand dem Toten genähert haben. Damit bewirkt Mantegna eine Wendung der gewohnten Betrachtungsweise. Man wird ins Bild hereingenommen und übernimmt dessen Haltung gegenüber seinem Gegenstand. Wie später bei Bachs Musik wird die Distanz übersprungen. Das Werk steht nicht als Medium zwischen den Betrachtenden und dem Thema, sondern es entsteht eine Unmittelbarkeit der Begegnung.

Der Tod Jesu als Tod Gottes

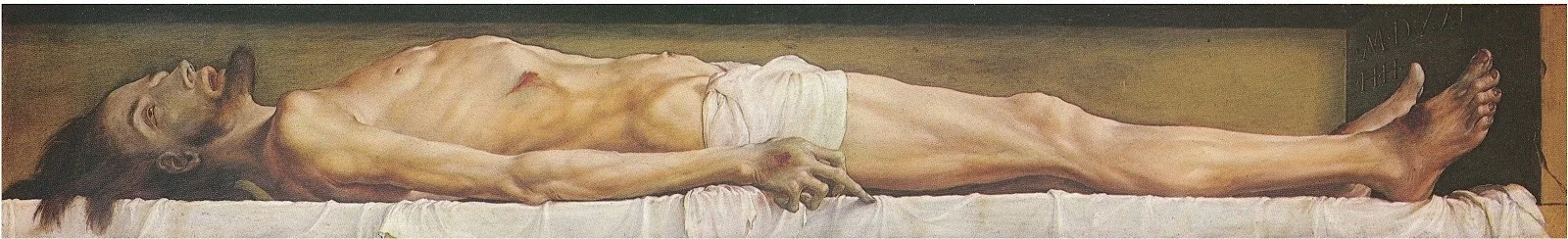

Weiter noch als Mantegna geht Hans Holbein. Seine schon im Format extreme Bildtafel «Der tote Christus im Grab» macht radikal Ernst mit dem Alleinsein, der Verlassenheit im Tod. Nie zuvor und auch später kaum mehr ist ein toter Körper eindringlicher gemalt worden. In Dostojewskis «Der Idiot» sagt der Hauptprotagonist, dieses Bild habe die Kraft, den Glauben auszulöschen. In welchen Abgrund hat er geschaut? Das Erschrecken, einen Leichnam derart realistisch dargestellt zu sehen, wird ins Grenzenlose gesteigert, da dieser Tote mit den bekannten Wundmalen eben der tote Christus ist. Er ist so tot, wie ein den Menschentod gestorbener Leib eben ist, ein Leichnam ohne jede übernatürliche Dignität. So etwas wie eine wieder gutmachende Auferstehung ist da nicht in Sicht. Holbein zeigt: Es ist das Ende.

Holbein hat den toten Christus durchaus in frommer Absicht gemalt. Es gehörte zu der in den Anfängen von Reformation und Neuzeit ungebrochen lebendigen spätmittelalterlichen Spiritualität, sich meditativ in die Passion zu versenken. Man tat es, um vor dem tiefschwarzen Hintergrund des Sterbens Jesu desto klarer die Osterbotschaft von der Auferstehung erfassen zu können. Die Erschütterungen solcher geistlicher Übungen blieben stets umfasst vom festen Gehäuse eines unerschütterlichen metaphysischen Weltbildes. Es bestand Gewissheit, dass über allem Gott herrsche, der das Geschehen in der Welt lenke und zum guten Ende führe.

Dieses Gehäuse stand nicht zur Diskussion, war nicht Thema eines Glaubens oder Nichtglaubens, sondern mit seinem gesamten Inventar von Himmel, Hölle, Fegefeuer sowie Teufeln, Engeln, Hexen und Geistern schlicht die gemeinsame Vorstellungswelt damaliger Menschen. Holbein konnte seinen toten Christus deshalb als fromme Meditation malen in der Gewissheit, dass der Schrecken dieses Todes seinen bestimmten Ort hatte in der von Gott beherrschten Welt.

Tod Gottes in nachmetaphysischer Zeit

Mit dem Wegfall des metaphysischen Schutzgehäuses, das einst die ganze Wirklichkeit umschloss, bekam Holbeins Darstellung des toten Christus erst ihre existenzielle Schockwirkung. Eine Reaktion wie die von Dostojewskis Romanfigur war zu Holbeins Zeit nicht denkbar. Der Abgrund dieses Bildes hat sich erst in der Moderne aufgetan. Und nun ist er offen und kann nicht wieder geschlossen werden.

Das Kreuz sei «das eigentlich Unreligiöse des christlichen Glaubens», schrieb der Theologe Jürgen Moltmann in seinem einflussreichen Buch «Der gekreuzigte Gott». Das «sehr natürliche Befremden über das Kreuz» sei im antiken Umfeld des entstehenden Christentums nicht kleiner gewesen als im nachchristlichen Humanismus der Gegenwart. Befremdlich erscheint die Karfreitagsbotschaft aber nicht nur einstigen und heutigen Aussensichten, sondern insbesondere auch jedem religiösen Versuch, den Karfreitag nicht nur rituell zu begehen, sondern in seiner Bedeutung zu verstehen.

Im Karfreitagslied von 1741 des lutherischen Pfarrers Johann Rist hiess es: «O grosse Not, Gott selbst liegt tot. Am Kreuz ist er gestorben.» Obschon Rist damit die Botschaft dieses Tages theologisch präzis und poetisch dicht in Worte fasste, erregte der Liedtext bei den Kirchenoberen schwere Bedenken. Sie intervenierten und erwirkten eine Korrektur, welche der Aussage des Liedes die Spitze brach: «O grosse Not, Gotts Sohn liegt tot. Am Kreuz ist er gestorben.» Die Episode ist durchaus typisch für die Schwierigkeiten der saturierten, ihre moderate Religiösität pflegenden Kirche mit den Provokationen der Bibel.

Im Karfreitag verschwindet die Religion

Der Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel prägte in seinem Buch «Glauben und Wissen» (1803) den Begriff des «spekulativen Karfreitags». Er bezeichnet damit die Notwendigkeit, durch das Nichts zu gehen, durch das Gefühl, dass Gott selbst tot ist. In dieser philosophischen Erfahrung zeige sich «die Härte der Gottlosigkeit», aus der erst «die heiterste Freiheit (...) auferstehen kann und muss». Auch wenn Hegel die Begrifflichkeit von Karfreitag und Auferstehung von ihren Ursprüngen löst und als dialektische Matrix des menschlich-gesellschaftlichen Seins entwirft, so ist er deren biblischem Sinn doch nahe. Der Tod Jesu ist genau dieses abgründige Nichts, in dem die bergende und tröstende Religion verschwindet.

Von der naturreligiösen Vorstellung eines zyklischen Vergehens und Neuwerdens sind die Erzählung vom Tod Jesu und Hegels Philosophie gleich weit entfernt. Die Erfahrung des Nichts lässt sich nicht als Phase eines Zyklus verharmlosen; sie ist ein Ende. Dass daraus Neues und Besseres hervorgehe, damit rechnet Hegels Spekulation auf die Freiheit. Die Ostererzählungen des Neuen Testaments spekulieren nicht, sondern berichten von Erfahrungen, die erst gedeutet werden mussten, um als Anfänge christlichen Lebens verstanden zu werden.

Standort moderner Menschen: der Karsamstag

Als moderner, philosophisch zeitgemässer Ort zur Betrachtung von Karfreitag und Ostern wurde verschiedentlich der Karsamstag genannt, die Zwischenzeit also nach der Konfrontation mit dem Nichts und vor dem noch ganz abwesenden Neuanfang. Dieser Tag steht für eine Existenz ohne festen Boden unter den Füssen, in der man nicht wissen kann, ob es Grund zur Hoffnung gibt.

Der Karsamstag als moderner Lebensort ist zugleich die Domäne der unaufhebbaren Absurdität, die Albert Camus in «L’homme révolté» ausgelotet hat: Der humane Umgang mit dieser Situation besteht in der permanenten Revolte gegen das Absurde, das sich nie endgültig überwinden lässt. Camus hat als Schlüssel zum Verständnis dieses Umgangs mit dem Nichtigen den Mythos von Sisyphus neu gedeutet: Der revoltierende Mensch rollt den Stein unentwegt den Berg hinan, obschon er ihm immer wieder entgleitet und hinunterrollt. Anders als die antike Sage meint Camus, Sisyphus sei trotz allem ein glücklicher Mensch.