Im Jahr 1973 erschien beim Sauerländerverlag unter dem Titel „Alle Jahre wieder saust der Presslufthammer nieder“ eine Mappe mit sieben grossen Farbbildern des Künstlers Jörg Müller. Sie zeigen – im Wechsel der Jahreszeiten – die radikale Veränderung einer Landschaft innerhalb von zwanzig Jahren. Das erste Bild, datiert am Mittwoch, 6. Mai 1953, zeigt im Vordergrund ein zwischen Wiesen und Äckern stehendes rotes Haus im Frühling, im Hintergrund ein Dorf und einen kleinen Bahnhof einer Überlandbahn, angeschrieben mit „Güllen“. Im siebten und letzten Bild, datiert am Dienstag, 3. Oktober 1972, ist von der ursprünglichen Landschaft und deren Häusern nichts mehr übriggeblieben. Eine Autobahn, welche zwischen einem Shoppingcenter und Industriegebäuden hindurchführt, unterquert eine unterdessen ausgebaute Bahnstrecke – die einzige Konstante der Szenerie.

Jörg Müller erhielt für seine ungewöhnliche Bildmappe, die in einer Zeit entstanden war, als Kinderbücher fast ausschliesslich die heile Welt der Vergangenheit darstellten, den deutschen Jugendbuchpreis. Er hat später weitere Bilderbücher veröffentlicht, darunter die Zwillingsbildmappe „Hier fällt ein Haus, dort steht ein Kran und ewig droht der Baggerzahn“, in welcher er in ähnlicher Form die Veränderung einer Stadt illustrierte.

In der Bibliothek unserer Kinder haben Müllers Bilder eine zentrale Rolle gespielt und alle späteren Räumungsaktionen überlebt. Ich habe seine erste Mappe kürzlich auf einem fast vergessenen Büchergestell entdeckt und war erneut fasziniert von Müllers damaligem Blick auf die Dinge. Das bis heute Irritierende an diesen Bildern ist, dass die Transformation der Landschaft von Bild zu Bild, zwischen denen jeweils weniger als vier Jahre liegen, fast unmerklich vonstatten geht. Man spürt beim Blättern die Versuchung, sich mit der Feststellung zu trösten, diese oder jene Veränderung sei zwar schade, aber doch nicht so katastrophal und dem Fortschritt gefordert. Und dann am Schluss die Bilanz: Siebenmal Wegschauen, und nichts mehr ist, wie es einmal war.

Ein exemplarisches Stück Schweiz

Um mit Dürrenmatt zu sprechen: „Güllen“ ist überall. Die Älteren unter uns können alle ihre eigene Bildergeschichte erzählen. Auch ich habe mein persönliches Güllen im Kopf. Es spielt im Dreieck zwischen Dübendorf, Wallisellen und Schwamendingen mit Schwerpunkt im Dübendorfer Chriesbach-Quartier. Nicht dass es hier wilder zugegangen wäre als anderswo in der Schweiz. Meine persönliche Assoziation hat biografische Gründe.

„Dübendorf und der Zahn der Zeit“. – Als ich kürzlich meine Frau ins einstige Militärflugplatzdorf zur Zahnärztin begleitete und dann durchs Dorf wanderte, während sie auf dem „Liegebett“ den Mund aufsperrte, erinnerte ich mich – vielleicht auch wegen des Zahnarztbesuches meiner Frau – an Jörg Müllers Baggerzahn. Plötzlich wurde mir klar: Wie kaum ein anderer Ort in der Schweiz repräsentiert Dübendorf in geradezu archetypischer Weise die Transformation der bäuerlichen Schweiz in ein hoch aufgerüstetes Hightech-Land, eine Transformation, von der Jörg Müller mit seinen eindrücklichen Tableaus lediglich einen kleinen, wenn auch besonders rasanten Ausschnitt nachgezeichnet hat, deren Anfang aber tatsächlich in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts zurückreicht. Gottfried Keller hat in seinem späten Roman „Martin Salander“ den Ursprüngen der physischen und gesellschaftlichen Veränderungen jener Zeit nachgespürt, deren Dynamik seither – wenn auch mit wechselnder Intensität – unser Land bestimmt.

Und so blickten auf meinem Gang durch das Dorf meine Augen plötzlich durch eine neue Brille auf das mir seit Jahrzehnten scheinbar Vertraute. Als ich dann zuhause das Beobachtete und Erinnerte mit Bildern und Karten aus dem Internet ergänzte, wurde mein Spaziergang zum faszinierenden und zugleich erschreckenden Blättern in einem Geschichtsbuch, das zum Teil auch mein eigenes Lebensbuch ist.

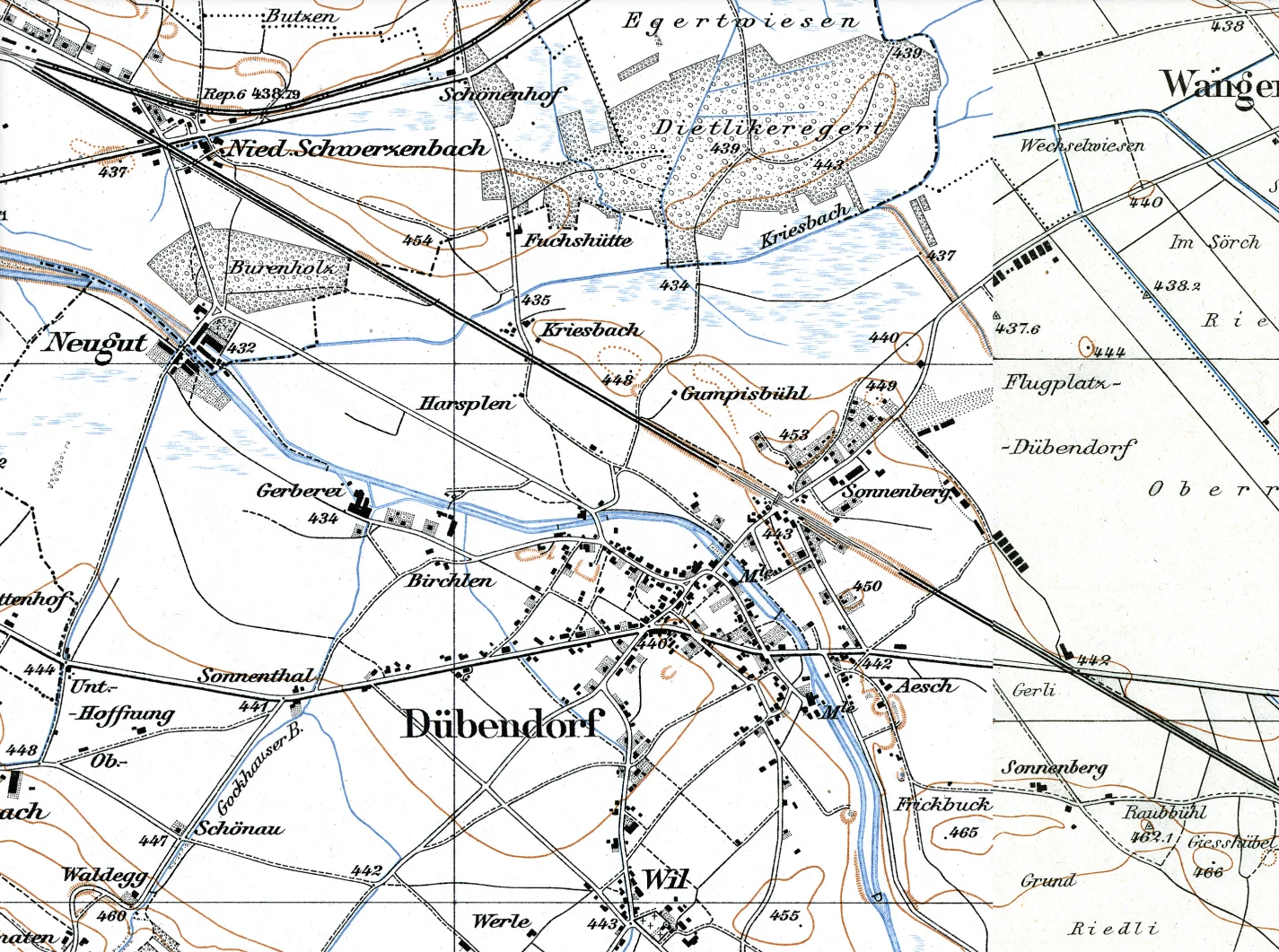

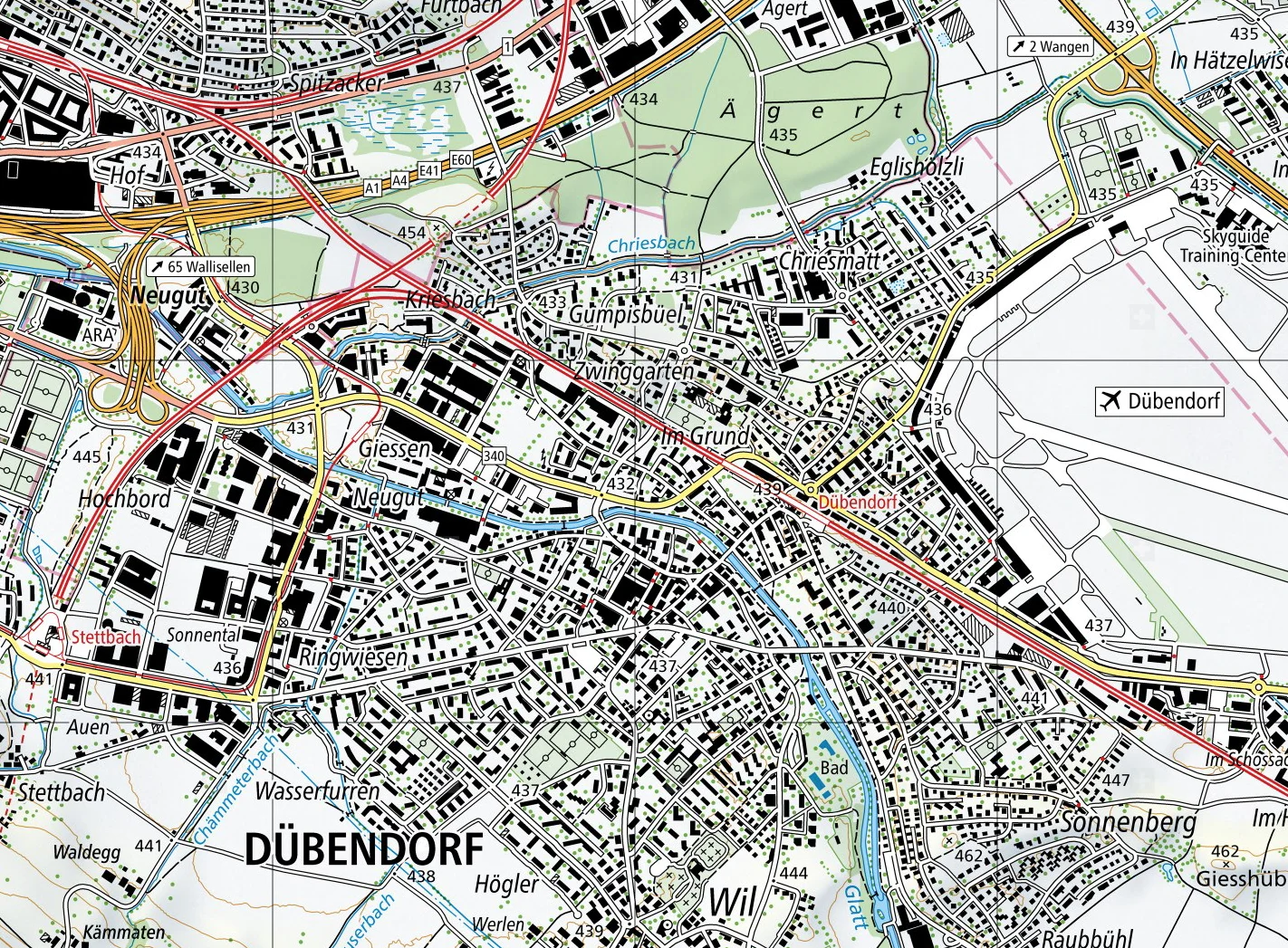

Wo müsste man den Gang durch ein Dorf beginnen? – Bei der Kirche zum Beispiel oder im alten Dorfkern. Doch Letzterer ist heute in Dübendorf kaum mehr zu erkennen, ja man stellte sich unweigerlich die Frage, ob es einen solchen überhaupt je gegeben hat. Tatsächlich, auf der alten Dufourkarte aus dem Jahr 1864 besteht Dübendorf lediglich aus einigen Häusern, welche entlang eines Strassenkreuzes und ein paar Nebenstrassen stehen. Kein Zentrum, kein Dorfplatz, und die einzige Kirche abseits im Dorfteil Wyl (heute als Wil bezeichnet). – Später lerne ich auf der Webseite von Dübendorf, dass es im Ortsteil Gfenn (früher Gfänn, südlich des Flugplatzes ausserhalb des abgebildeten Kartenausschnittes, in der Ecke rechts unten gelegen) eine Kirche aus dem 13. Jahrhundert gibt, die Lazariterkirche, welche einst zu einem Kloster des gleichnamigen Ordens gehörte, dem ein Spital für Aussätzige angeschlossen war. Die Gemeinde liess sie restaurieren und richtete sie ab 1967 als paritätische Kirche ein.

Eisenbahn als Taktgeberin

Wenn schon ein Dorfkern fehlt, dann würde sich in der ÖV-begeisterten Schweiz als Alternative der Bahnhof als Zentrum anbieten. Eine grosse Überraschung: Dübendorf, das einstige arme Ackerbauerndorf im oberen Glatttal, erhielt schon im Jahre 1856, nur neun Jahre nach dem Bau der ersten Eisenbahn der Schweiz, der Spanischbrötlibahn von Zürich nach Baden, eine Bahnstation. Die Glatttalbahn von Wallisellen nach Uster hatte sie gebaut. Die Bahnlinie wurde 1859 durch die Vereinigten Schweizerbahnen (VSB) bis Rapperswil und weiter dem Walensee entlang bis Sargans, Buchs SG und Chur verlängert. Tatsächlich reiste man bis 1875 ins St. Galler Rheintal, nach Chur und zu den Bündner Pässen via Dübendorf. Als 1875 die Nordostbahn, die Konkurrentin der VSB, ihre Linie entlang des linken Zürichseeufers, via Wädenswil und Pfäffikon SZ, eröffnete, wurde die Glatttalbahn zur Nebenbahn degradiert, bis sie mehr als hundert Jahre später wieder aufstieg – zu einer der wichtigsten Strecken der Zürcher S-Bahn.

Hier, wo seit 165 Jahren Züge halten, beginne ich meinen Rundgang, gehe zuerst die wenigen Schritte auf der Bettlistrasse zur Offizierskaserne, wo ich einst wegen einer Lappalie zehn Tage leichten Arrest abgesessen hatte, und unterquere dann auf der Oskar-Bider-Strasse die Bahn Richtung Flugplatz. Anstelle dieser Unterführung gab es vor 50 Jahren eine kleine abschliessbare Barriere des Militärs, die wir Aspiranten auf dem Weg zum Flugplatz benutzen durften, falls der Schulkommandant auf seine Zöglinge nicht gerade zornig war, die Schlüssel zur Barriere eingezogen und uns auf dem Gang von der Kaserne zum Flugplatz zu einem grossen Umweg gezwungen hatte.

Der Flugplatz: Hier hatte Dübendorf – nach dem frühen Bahnanschluss – noch einmal Fortschritts-Schlagzeilen gemacht, als 1910 im Ried zwischen Wangen und Gfenn der erste Flugplatz der Schweiz entstand. Auf der Siegfriedkarte von 1921 wird er erstmals speziell vermerkt. Auch die ersten, dem Flugbetrieb dienenden Gebäude tauchen auf der Karte auf. Weitere und grössere kommen im Laufe der Zeit dazu.

Swissair-Flugplatz

Ich erinnere mich genau, als ich, noch im Kindergartenalter, erstmals den Namen „Dübendorf“ hörte, nämlich als meine Eltern von dort mit einem Flugzeug der Swissair, einer DC-3, deren Passagierraum schräg nach hinten geneigt war, solange das Flugzeug auf dem Heckrad am Boden stand, irgendwohin flogen. 1948 erhielt die Zivilluftfahrt dann ihren eigenen Flugplatz in Kloten.

Danach verschwand Dübendorf aus meinem Blickfeld, bis Jahre später die Träumereien, welche der Knirps mit dem Wort „Flugplatz“ verbunden hatte, während besagtem Militärdienst durch eine andere Realität eingeholt wurden. Beim militärischen Drill, den die Aspiranten noch in den Nagelschuhen absolvierten, mit denen man beim abrupten Bremsen nach dem Spurt auf dem Betonboden der Piste noch meterweit schlitterte, lernte ich die unendliche Freiheit von Flugpisten von einer anderen Seite kennen. – Übrigens: Später wurden Nagelschuhe wegen der Gefahr des Funkenwurfs von Militärflugplätzen verbannt.

Ich gehe auf der Wangenstrasse ein Stück den alten Flugplatzgebäuden entlang, biege dann nach links in die Dietlikerstrasse, an der alten Aspirantenkaserne vorbei zum Chriesbach (auf älteren Karten als Kriesbach bezeichnet) und folge diesem abwärts Richtung Neugut zu den Gebäuden von Empa und Eawag.

Zuviel des Guten beim Bachausbau

An der Eawag, dem Gewässerinstitut der ETH, hatte ich 1971 mit der physikalischen Erforschung von Seen, Flüssen und Grundwasser begonnen. Zu jener Zeit war gerade der Ausbau des am Institutsgebäude vorbeifliessenden Chriesbach im Gange, und zwar ganz im Sinne von Jörg Müllers Bildern, auf denen es anfangs auch einen kleinen Wiesenbach gibt.

Da das ausgedehnte Ried des heutigen Flugplatzes, das vom Chriesbach entwässert wird, seine Rückhaltekapazität weitgehend eingebüsst und die rege Bautätigkeit zwischen Dübendorf und Wangen eine zusätzliche Versiegelung des Bodens zur Folge gehabt hatte, berechneten die Hydrologen für das unscheinbare Gewässer gewaltige Abflussspitzen. Daher baute man in den 1970er Jahren für den geschundenen Bach eine über zehn Meter breite und drei Meter tiefe Abflussrinne mit betonierten Wänden. Das alles geschah sozusagen unter den Augen der eidgenössischen Wasserökologen. Welche Schande! Als theoretischer Physiker und ökologischer Novize wunderte ich mich damals zwar, aber für eine Umkehr war es natürlich längst zu spät. – Heute frage ich mich, ob die Hydrologen sich damals verrechnet hatten, denn zu mehr als 20 Prozent gefüllt habe ich diesen Kanal später nie gesehen.

Eine neue Welt mit Autobahn, Bürohäusern, S-Bahn-Viadukten

Von meinem Bürofester blickte ich am Anfang meiner Eawag-Zeit auf eine grosse Wiese sowie auf die Zwirnerei Zwicky AG, deren Fabrikgebäude seit 1839 an der Einmündung des Chriesbachs in die Glatt standen. Dahinter gab es einen kleinen Wald, das Burenholz, durch welches die Strasse nach Wallisellen führte. Noch keine Autobahn nach Winterthur, kein Glattzentrum, keine kurvigen S-Bahn-Viadukte zum neuen Bahnhof Stettbach, keine Bürohäuser und kein Tram, das sich, wie ihre Vorgängerin 150 Jahre früher, Glatttalbahn nennt. In den folgenden Jahren veränderten, wie auf Müllers Bildern, all diese Errungenschaften der Moderne Schritt für Schritt meinen Blick auf die Welt.

Auf dem Wanderweg, den man in die „Chriesbach-Rinne“ gelegt hatte und der daher bei Hochwasser gesperrt wird, wandere ich über das Neugut zur Glatt, unterquere dabei immer wieder breite Strassen, auf denen röhrend das Leben pulsiert, folge dann der Glatt aufwärts, an der ehemaligen Gerberei in der Birchlen vorbei, wo später das international tätige Chemie-Unternehmen Givaudan entstanden war. Den Lauf der Glatt hatte man – ein begrüssenswerter Fortschritt – in den letzten Jahren „entkanalisiert“, aber ihren unbändigen und kurvigen Verlauf, der noch auf der Dufourkarte sichtbar ist, konnte man ihr nicht zurückgeben.

Und plötzlich stehe ich wieder auf der Bahnhofstrasse, wo sich in meinem Kopf die Bagger- wieder in menschliche Zähne verwandeln, welche mir im lachenden Gesicht meiner Frau – der Dentalhygiene sei Dank – entgegenblitzen.