Der Paukenschlag, mit dem das Buch am 13. November 2018 in die Welt spediert wurde, macht allerdings etwas stutzig. Bescheiden geblieben sei Michelle Obama, dankbar, demütig. So die Pressestimmen. In gewissen Bereichen vielleicht. Bescheidenheit trifft für das Marketing dieser Autobiografie bestimmt nicht zu. Auch die Mammut-Lese-Tournee, die gleichentags in Chicago ihren Anfang nimmt, mutet gigantisch an. Eintrittspreise? Exorbitant.

Pflichtvergessene Politik

Die deutsche Übersetzung, «Becoming. Meine Geschichte», ist bei Goldmann erschienen. Sie ist knapp 500 Seiten stark und in drei Teile gegliedert. Becoming me. Becoming us. Becoming more. Geradlinig ohne Vor- oder Rückblenden wird Detail an Detail gereiht.

Der erste Teil erzählt von ihrer Kindheit in South Chicago, ihrem Studium, ihrem ersten Job als Juristin in der Kanzlei Sidley & Austin. Da lernt sie den gutaussehenden Barack Obama kennen. Der zweite Teil erhellt ihre Beziehung zu Barack Obama. Sie erzählt von ihren Töchtern Malia und Sasha, sie beleuchtet den Wahlkampf. Der dritte Teil zeigt Michelle als First Lady, das Wachsen an ihren Aufgaben, das Verzweifeln an der Politik, die sich oft selber inszeniert und ihre eigentlichen Aufgaben vergisst: to guide a nation.

Spannung

Michelle Obama ist keine begnadete Erzählerin, aber sie wagt es, ihrem eigenen Leben nachzugehen. Sie tut das mit einem klaren Auge für tausende von Einzelheiten, die ihr Becoming (Werden) überhaupt ermöglichen. Schon im Kindergarten gilt für sie der spätere Slogan, «yes, we can». Sie will den Erfolg, sei das im Klavierspiel oder beim Buchstabieren. Das geht natürlich nicht ohne die Hilfe vieler lieber Menschen, die dem Mädchen einen guten Start ermöglichen.

«It takes a village to raise a kid”, so ein amerikanisches Sprichwort. Für Afroamerikaner gilt das ganz besonders, und es ist diese Erkenntnis, die erlaubt, den vielen Einzeldarstellern ihren Platz einzuräumen. Ohne die Gemeinschaft, in der sie sich sicher und behütet fühlt, wäre ihr kometenhafter Aufstieg nie möglich gewesen. Diesem Aufstieg, diesem Werden geht sie nach. Ihr Schreiben liest sich leicht und schnell, die Frage, wie geht es weiter, treibt an, obwohl wir das Ende schon längst kennen. Märchenhaft.

Wahrheitsfindung

Während wir in Europa der Autobiografie skeptisch gegenüberstehen, hat die Gattung des Sich-Selbst-Erzählens in den USA einen anderen Stellenwert und ist in der afroamerikanischen Kultur eine wichtige Ingredienz. Wer etwas erreicht hat, schreibt eine Autobiografie, mit der Absicht, andere zu motivieren, ihnen nachzueifern. Autobiografien werden als Instruktionen gesehen: Schau, ich komme aus dieser kleinen, verachteten Gruppe und habe es geschafft, Professorin zu werden, Poetin zu werden, First Lady zu werden. Lügen haben da keinen Platz. Das macht die Autobiografie von Michelle Obama so wertvoll, auch wenn nicht viel Neues zu erfahren ist. Wir kennen diese Geschichten bereits, auch ihre Geschichte. Aber darum geht es gar nicht.

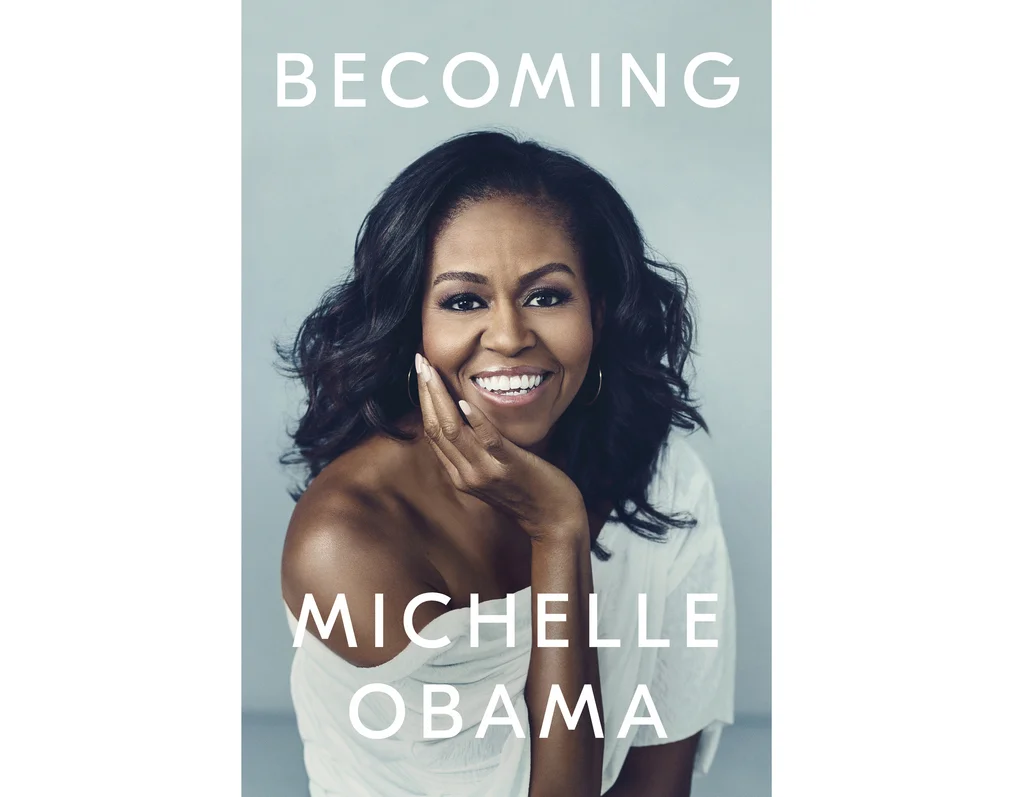

In dieser Autobiografie geht es um Wahrheitsfindung. Ein grosses, schwieriges Projekt, gerade im Zeitalter von Fake-News. Wer bin ich? Was mache ich? Wie bin ich geworden. Becoming eben. Sie schafft das mit der Einzelheit. Unerschrocken schreibt sie über Jason Wu, ihren Modeschöpfer (auch den kennen wir schon, auch die weltweiten Reaktionen auf das «weisse» Kleid), nun aber erfahren wir ihre Wahrnehmung, ihre Gefühle, ihre Gedanken, ihre Ängste, ihr politischer Standpunkt. Kann es sein, dass sich die Welt vor allem um die Mode der First Lady schert? Ist eine nackte, schwarze Schulter Grund so vieler Tweets? Diese Fragestellung gilt nicht nur für das weisse Kleid, sie gilt für ihr Engagement für gesundes Essen, für ihren Garten, ihre Kinder, ihre Ehe, Kranke, Unterpriviligierte, ganz besonders für ihre Vertrauten, ohne die es für Michelle Obama keine Karriere gegeben hätte. So gesehen hebt sich ihre Autobiografie ab: Die First Lady wird zu einer Frau. Der Kreis schliesst sich und er ist ur-amerikanisch: Sie ist wir und wir könnten, allenfalls, auch First Lady sein.

Am eindrücklichsten bleiben mir die Sätze, mit denen Michelle Obama ihre Autobiografie einleitet. Der Winter beginnt dem Frühling zu weichen. Es ist März 2017. Die Trumps sind ins Weisse Haus eingezogen, die Obamas wohnen in einem Backsteinhaus in Washington. Die Kinder sind unterwegs, ihr Mann ebenso:

«In the kitchen, I opened the fridge. I found a loaf of bread, took out two pieces, and laid them in the toaster oven. I opened a cabinet and got out a plate. I know it’s a weird thing to say, but to take a plate from a shelf in the kitchen without anyone first insisting that they get it for me, to stand by myself watching bread turn brown in the toaster, feels as close to a return to my old life as I’ve come. Or maybe it’s my new life just beginning to announce itself.»