Wenn nicht alles täuscht, wird gerade ein Künstler erst so richtig entdeckt: Julije Knifer, geboren 1924 in Osijek im heutigen Kroatien, gestorben 2004 in Paris. Das Museum Haus konstruktiv in Zürich stellt ihn gegenwärtig mit einer umfangreichen Einzelausstellung vor.

An der Kunstakademie in Zagreb studierte Knifer zwischen 1951 und 1957 unter anderem bei Duro Tiljak, einem ehemaligen Schüler Kasimir Malewitschs, der mit seinem 1915 in der Ausstellung „0,10“ in St. Petersburg gezeigten Bild „Das schwarze Quadrat“ den Big Bang der abstrakten und konkreten Kunst in die Welt gesetzt hatte. Der wahrscheinlich durch Tiljak vermittelte Impuls ist bei Knifer nicht sofort, sondern erst nach einer längeren künstlerischen Suche zum Tragen gekommen. Seit den frühen 1960er-Jahren kann man ihn gewissermassen als Nachfahren des russischen Suprematismus sehen.

Mit seinem Anschluss an diese Lebenslinie der modernen Malerei geniesst Knifer im Haus konstruktiv, das den ebenfalls stark von Malewitsch und anderen Suprematisten inspirierten „Zürcher Konkreten“ verpflichtet ist, sozusagen Heimatrecht. Doch man bräuchte diese kunsthistorischen Verbindungen gar nicht zu kennen; man sieht sofort, dass Knifers Werke hier am rechten Ort sind.

Dada als Widerstand

Die Verbindung zurück zu den Suprematisten ist bei Knifers Anfängen kaum zu erkennen. Er hat sich erst dahin vorgearbeitet. Das hört sich zunächst paradox an, beschreibt seine künstlerische Entwicklung jedoch adäquat. Die vorrevolutionäre Avantgarde der russischen Kunst galt im leninistischen und stalinistischen Sowjetreich als bourgeoise Attitüde und war nicht nur verpönt, sie war schlicht verboten. Die Kunstpolitik des kommunistischen Jugoslawiens unterschied sich davon nicht grundsätzlich, sondern allenfalls graduell. Das Verdikt galt auch hier, wurde aber nicht immer durchgesetzt und liess dadurch Nischen zu.

Eine dieser Nischen fand in den 1960er-Jahren auch im Westen ein begeistertes Echo: Die jugoslawische Filmszene brachte mit surrealistisch angehauchten, ästhetisch spröden und politisch frechen Werken frischen Wind in die Kinos. Was man hierzulande weniger kannte, war die zeitgleiche Avantgarde der jugoslawischen Kunst. Julije Knifer war Mitbegründer der Gruppe Gorgona in Zagreb, die entgegen der offiziellen sozialistischen Kunstdoktrin für völlige Autonomie der Kunst eintrat.

Gorgona-Mitglieder trafen sich zu gemeinsamen Konzeptkunst-Aktionen, führten Ausstellungen durch und gaben eine als „Anti-Magazin“ bezeichnete Publikation heraus. Sich angesichts der herrschenden Staatskunst einer „Anti-Kunst“ zu verschreiben, war keine harmlose Spielerei, und die dadaistischen Äusserungen der Gruppe wirkten im ideologisch konditionierten Umfeld gewiss ähnlich provokativ wie der Ur-Dadaismus in den militarisierten Gesellschaften zur Zeit des Ersten Weltkriegs. Gorgonen waren in der griechischen Mythologie Ungeheuer, bei deren Anblick die Menschen zu Stein erstarrten; die Gruppe Gorgona dürfte manchen kommunistischen Kulturfunktionär in Schockstarre versetzt haben.

Monotonie als existentialistisches Prinzip

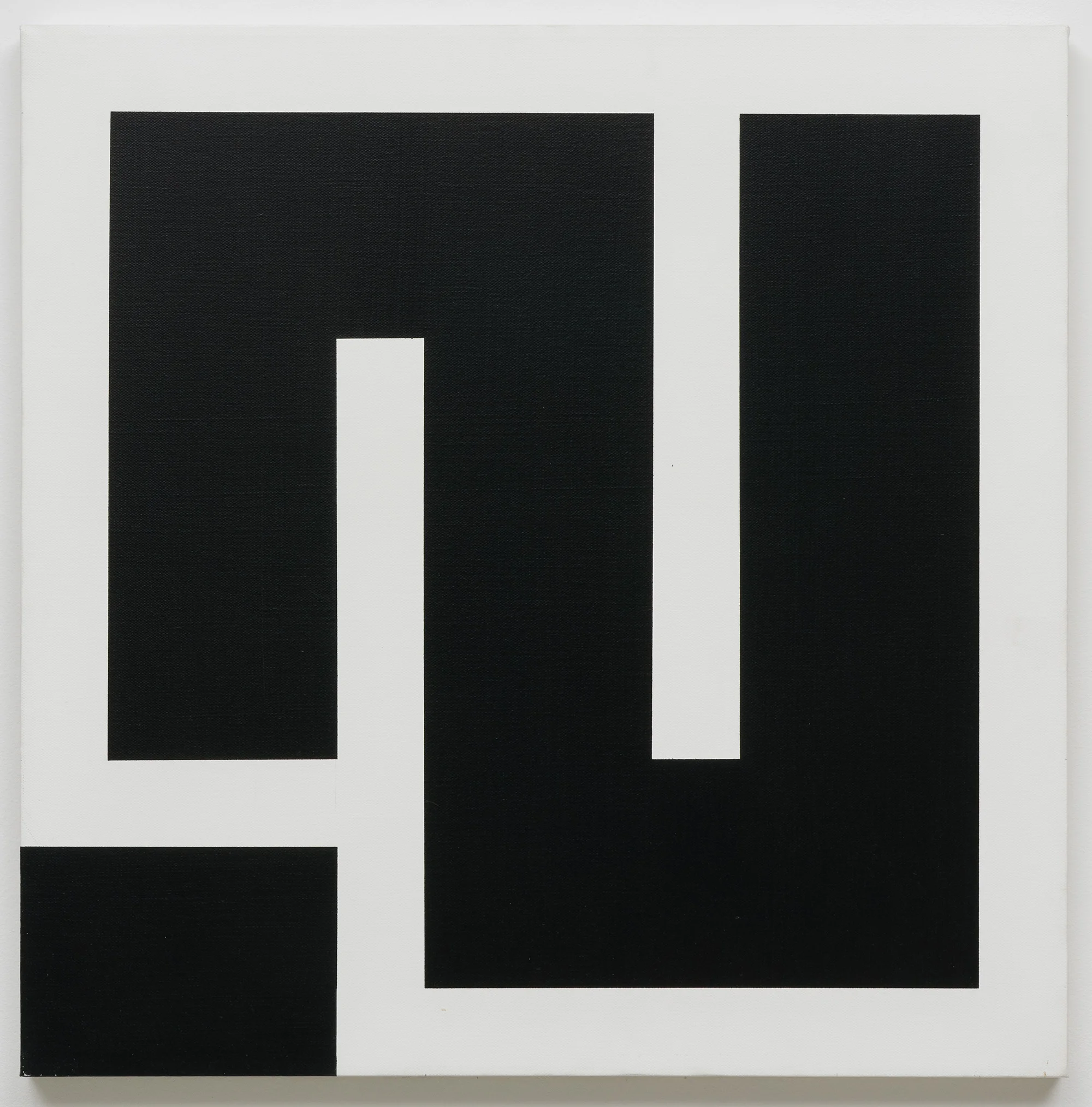

Das Haus konstruktiv zeigt am Eingang der Knifer-Ausstellung eine Serie von über 90 Selbstporträts, entstanden zwischen 1949 und 1952: gleiches Format, gleiche Technik, gleiche Anordnung, jedes Blatt mit dem Entstehungstag datiert. Es zeigt sich darin schon das Prinzip der Serie, der Modulation und der bewusst angestrebten Monotonie. Zu Beginn der 1960er-Jahre radikalisiert Knifer dieses Prinzip. Er entdeckt für seine „anti-künstlerische“ Artikulation das Grundmuster des Mäanders. Ihm hat er bis zum Lebensende die Treue gehalten. Der Mäander ist der Stoff aller seiner Bilder, der ihm erlaubt, seriell und moduliert zu arbeiten und der genau die Art von meditativer Monotonie erzeugt, die seinen Werken eine monumentale Stille und mächtige Leere verleiht.

Der Mäander ist ein Linienmuster, das in sich weder Anfang noch Ende hat. Jedes Mäanderbild ist ein Ausschnitt aus diesem Kontinuum. Knifer spielt raffiniert mit diesem Effekt, er schneidet seine Bilder oft so aus dem gedachten Kontinuum, dass man das Mäander-Prinzip erst entdecken muss. Mäandrierend ist eine Bewegung, die von ihrer Richtung abweicht und sich wieder zu ihr zurück wendet. Sie macht daraus eine Regel, die sie endlos wiederholt. Mit dieser Charakteristik wird der Mäander zum visuellen Zeichen für den Mythos von Sisyphos, in dem Albert Camus das Schlüssel-Narrativ einer existentialistischen Weltsicht gefunden hat.

Malerei als Zen-Meditation

„I have probably already painted my last paintings, but maybe not the first ones.“ – Das Haus konstruktiv setzt dieses Zitat von Julije Knifer als Motto über die Werkschau. Es bezeichnet die Position des Künstlers gegenüber seinem „Key-Visual“, dem Mäander. Er habe vielleicht das Motiv allmählich ausgeschöpft, so deutet Knifer an, aber er sei dabei seines Anfangs nicht habhaft geworden.

In der Ausstellung begegnet man einem Künstler von einzigartiger Radikalität. Er hat durch die jahrzehntelange Beschäftigung mit dem Motiv des Mäanders und durch die Reduktion der bildlichen Gestaltungsmittel aufs Elementare des reinen Schwarzweiss und der geometrischen Flächen eine Disziplin geübt, die an Zen-Meditation oder strenge Askese gemahnt. Aus Knifers Bildern strahlt die Kraft dieser Konzentration auf ein nicht Fassbares. Jedes von ihnen ist Teil einer unendlichen Extension. Das Werk Julije Knifers ist zu entdecken als eine der grossen Schöpfungen der Malerei des 20. Jahrhunderts.

Museum Haus konstruktiv, Zürich: Julije Knifer, bis 14. Januar 2018

Gleichzeitig zu sehen: Aurélie Nemours (1910–2005), deren auf andere – spielerischere, intuitivere – Weise in strenger konstruktiver Ausformung entstandenes Œuvre einen faszinierenden Gegenpol zu Knifer setzt.