Die 2021 erfolgte Aufnahme der Sammlung Bührle ins Zürcher Kunsthaus führte zu grosser Kritik. Der Waffenfabrikant hatte in der NS-Zeit Bilder von jüdischen Besitzern gekauft, die ihre Schätze nicht freiwillig hergaben. Jetzt zeigt das Kunsthaus die umstrittene Sammlung in einer Neupräsentation.

Das Porträt der achtjährigen Irène Cahen d’Anvers, von Pierre-Auguste Renoir 1880 gemalt im Auftrag von Irènes Vater, dem jüdischen Bankier Louis Cahen d’Anvers, zählt zu den herausragendsten Werken Renoirs und ist das emblematische Bild der Bührle-Sammlung. Es empfängt denn auch die Besucher des neu präsentierten Pièce de Résistance des Kunsthauses. Bloss ist dieser Empfang mit einem Überschuss an Kommunikations- und Instruktionsabsichten befrachtet, der das ganze Vorhaben zum Entgleisen bringen könnte.

Inszeniert ist «La petite Irène» nicht mehr in erster Linie als das zu bewundernde Meisterwerk, sondern als Dokument einer traurigen Geschichte. Mehrere Nachkommen der Porträtierten wurden in Auschwitz ermordet. Das Bild wurde von Hitlers Kunstraub-Kommando, dem Einsatzstab Rosenberg, gestohlen. Durch einen Glücksfall gelangte das Gemälde 1946 an ein überlebendes Mitglied der Eigentümerfamilie zurück. Diese Irène Sampieri verkaufte das Bild an Bührle. So hat die Bührle-Stiftung die Provenienz des Gemäldes dokumentiert. Das Kunsthaus ist zurzeit daran, deren Forschungen zu überprüfen und wo nötig zu ergänzen. Die Ergebnisse sollen 2024 veröffentlicht werden.

Zum wohl berühmtesten Bild der Sammlung Bührle gehört diese für das umstrittene Bilder-Ensemble exemplarische Geschichte der Irène Cahen d’Anvers, die beide Weltkriege überlebte und 1961 mit 91 Jahren starb. Die Neupräsentation des Kunsthauses erzählt sie zu Recht gleich am Eingang zu den Sammlungsräumen im zweiten Stock des Chipperfield-Erweiterungsbaus.

Die Bestände der Sammlung Bührle müssten kontextualisiert werden, so die inzwischen zum Standard gewordene Forderung. In der Neupräsentation ist sie erfüllt. Kontext heisst hier: die Umstände des Erwerbs ausleuchten und das historische Umfeld einbeziehen. Bei dem im Bührle-Fall übermächtigen Thema Nationalsozialismus meint Kontextualisierung auch, dass die Geschichte der Schweiz im Zweiten Weltkrieg samt deren Nachwirkungen und noch immer ungenügend aufgeklärten dunklen Seiten mitbedacht wird.

Pädagogischer Übereifer

Bilder auszustellen wird angesichts solcher Anforderungen zur überaus komplexen Angelegenheit. Namentlich bei einem Konvolut wie der Sammlung Bührle verlangt fast jedes Exponat nach weit ausgreifender und vielschichtiger Sachinformation. Dazu gehört in vielen Fällen zusätzlich die Darstellung von Kontroversen, da ja die Dinge längst nicht immer abschliessend geklärt sind. Solches Bemühen um Sorgfalt, Sensibilität und Perspektivenvielfalt ermöglicht einen Erkenntnisgewinn. Die Neupräsentation der Bührle-Sammlung bietet in dieser Hinsicht viel, neigt aber zu Überfrachtung und pädagogischem Übereifer. Die Besucherin wird bei der Hand genommen und fürsorglich durch die Ausstellung geleitet, auf dass sie die richtigen Einsichten mit nach Hause nehme.

Vor allem beim Eingang zur Sammlung schlägt einem diese penetrante Haltung entgegen: Das ikonische Renoir-Bild lässt sich nur von Ferne durch das Fenster eines blauen Vorhangs erspähen, der zusammen mit einem quadratischen Tisch für Distanz sorgt. Der suggerierte Platz für den Betrachter ist nicht beim Gemälde, sondern an besagtem Tisch, auf dem die Geschichte zum Bild zu lesen ist. So wenig zugänglich der schöne Renoir, so hohl die dröhnenden Schlagzeilen an der seitlichen Wand: «Eine Zukunft für die Vergangenheit» und «Sammlung Bührle – Kunst, Kontext, Krieg und Konflikt» (eine Alliteration als «art pour l’art»).

Der vermurkste Einstieg verrät die Idee des Ausstellungskonzepts: Es handelt sich um eine Lehrveranstaltung, die Präsentation setzt den Besuchern ein Lernziel. Sie sollen verstehen, wie das Kunsthaus die geballte Kritik am Bührle-Deal verarbeitet. Kritisiert wurde die Übernahme von, aber auch durch Bührle. Nicht wenige Beobachter waren zum Schluss gekommen, der Handel sei vor allem ein grossartiger Coup der Bührle-Stiftung gewesen. Immerhin einen Teil dieses Knäuels von Fragen hat das Kunsthaus jetzt offengelegt.

Exemplarisch aufgerollte Komplexität

Für Museumsbesucher, die sich 2021 für den Bührle-Skandal interessierten, ist die Schau in der Tat aufschlussreich. Sie zeigt, dass das Kunsthaus unter der Leitung seiner neuen Direktorin, Ann Demeester, einen kritischen Umgang mit herkunftsmässig problematischen Beständen pflegt. In einem der Räume wird ein Fall aufgerollt, der die Komplexität der Thematik von Provenienz und Restitution exemplarisch darstellt.

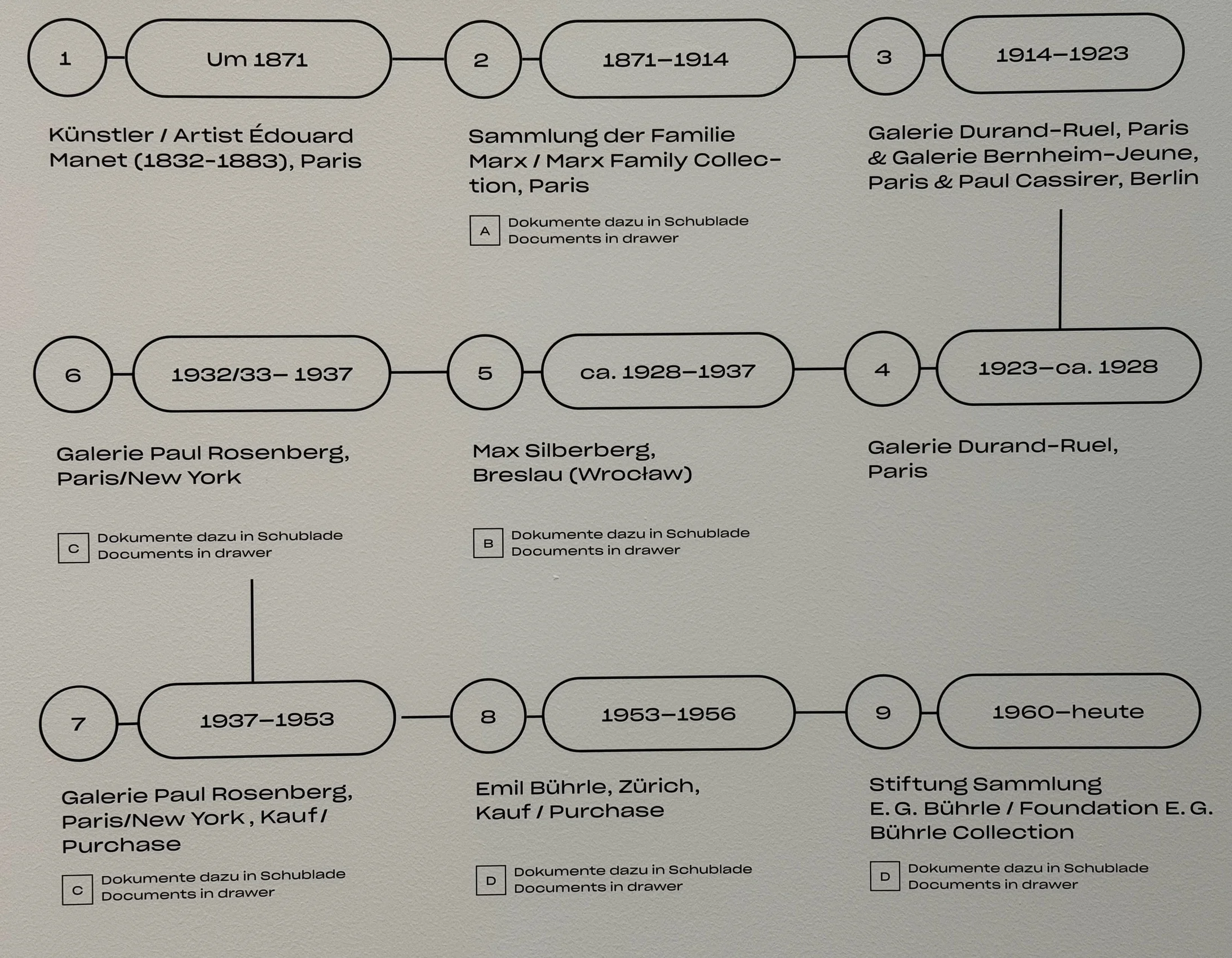

Manets «La Sultane» gehörte einst Max Silberberg, einem jüdischen Unternehmer in Breslau, der von den Nationalsozialisten verfolgt und ermordet wurde. Er verkaufte das Bild 1937 in Paris, damals ausserhalb des NS-Machtbereichs. Bührle erwarb es 1953. Silberbergs Verkauf 1937 ist ein Problemfall für die Debatten über NS-Raubkunst: Muss man hier von «verfolgungsbedingt entzogenem Kunstbesitz» sprechen? Und ergeben sich aus den historischen Fakten allenfalls berechtigte Restitutionsforderungen? Die Gründe, weshalb in diesem Fall Fragen offenbleiben, sind im Provenienzraum der Ausstellung akribisch dargestellt.

Geschichte des Kunsthauses im Visier

In den Auseinandersetzungen über die Sammlung Bührle geht es jedoch nicht allein um ungeklärte Provenienzen. Vielmehr gerät auch der Kern der Geschichte des Kunsthauses ins Visier, denn diese Geschichte ist weit über das Corpus der diskutierten Sammlung hinaus innig verwoben mit dem Einfluss des Herrn Emil Georg Bührle.

Bührle war ab 1940 Mitglied der Sammlungskommission des Kunsthauses und trat wiederholt als dessen gewichtiger Mäzen hervor. So finanzierte er den zweiten Erweiterungsbau und schenkte mehrere bedeutende Kunstwerke. Als Waffenfabrikant geriet er spätestens dann ins Zwielicht, als die Schweiz nach 1945 langsam begann, ihre Beziehungen zum NS-Staat kritisch zu durchleuchten. Neben der Scham wegen der hartherzigen Flüchtlingspolitik wurde auch die Kollaboration mit dem Dritten Reich allmählich thematisiert.

Bührle hatte während des Kriegs seine bedeutende Waffenproduktion ausschliesslich an die Achsenmächte, vor allem ans Dritte Reich geliefert – und war damit zum reichsten Mann der Schweiz geworden. Dass dieser Handel mit Nazi-Deutschland mit ausdrücklicher Zustimmung des Bundesrats geschah und dass Bührle in Zürich als einer der grössten Arbeitgeber von Bedeutung war, gehört allerdings auch zur historischen Wahrheit.

Ein Motiv für Bührles Engagement zugunsten des Kunsthauses war offenbar das Bestreben nach Anerkennung in der Zürcher Society und in der Öffentlichkeit. Für das Kunsthaus hat sich der Deal gelohnt; ob das auch für Bührle zutrifft, erscheint eher fraglich. Aus heutiger Perspektive jedoch ist der Gewinn, den das Kunsthaus aus der Verbindung mit Bührle zog, von zweischneidiger Art. Und für viele Beobachter hat das Museum sich mit der Übernahme der Sammlung Bührle vor zwei Jahren gleich nochmals ein Danaergeschenk ins Haus geholt.

Ann Demeester scheint gewillt, diesen ganzen Komplex Schritt für Schritt anzugehen. Es ist ihr zuzutrauen, dass sie – als Belgierin mit dem nötigen Abstand zu Zürich und der Schweiz – verknotete Stränge lösen und überfällige Debatten in Gang bringen kann.

Ein Ort der Kunst und der Debatten

Nach einem Eclat, der die Neupräsentation diskreditieren sollte, bewies die Direktorin Format. Drei Wochen vor der Eröffnung schmiss der sechsköpfige Beirat den Bettel hin. Die externe Beratungsgruppe kritisiert, die Person Bührles sei in der Ausstellung viel zu gewichtig und die Opfer des Nationalsozialismus seien viel zu wenig präsent. Ann Demeester nimmt den Ausstieg des Beirats als Exempel dafür, dass Konflikte unvermeidlich sind, wenn es bei der Kontextualisierung problematisierter Kunst konkret wird. Sie rechnet mit solchen Störfällen und geht rational mit ihnen um, indem sie die ständige Überprüfung und Weiterentwicklung der Sammlungspräsentation zu ihrem Credo erhebt.

Das Beste an der jetzigen Neupräsentation von Bührles Hinterlassenschaft ist denn auch ihre verbindlich deklarierte Vorläufigkeit. Das Kunsthaus will dieses Juwel – das ist es ja trotz allem, auch wenn dies gelegentlich vergessen scheint – stets dem Stand der Diskussionen und Forschungen entsprechend zeigen. Zugunsten solcher Dynamik gelang der Direktorin schon bald nach ihrem Einstieg eine fundamental wichtige Weichenstellung: Entgegen der ursprünglichen Vereinbarung zwischen Kunsthaus und Bührle-Stiftung konnte sie durchsetzen, dass das Kunsthaus bei der Präsentation der Stiftungsbestände volle kuratorische Handlungsfähigkeit erhält, also mit den Bildern der Stiftung so arbeiten kann, wie es sich für ein Museum gehört.

Nach den Plänen Ann Demeesters soll das Kunsthaus ein Ort der Kunst und der mit ihr notwendigerweise verbundenen Debatten werden. Hierfür sollen verschiedene Kommunikationskanäle und Veranstaltungsformate erprobt und etabliert werden. Damit lastet nicht mehr das ganze Gewicht der zu diskutierenden Probleme auf den Ausstellungen. Man darf hoffen, das Kunsthaus bleibe ein Ort der Kunst, gerade indem es auch zu einem Ort der begleitenden Auseinandersetzungen wird.

Dank dieser Perspektive fällt ein gewisses Überschiessen der pädagogischen Absichten bei der jetzigen Präsentation nicht allzu sehr ins Gewicht. Dennoch wäre es schön, wenn das Kunsthaus sich auch hier auf seinen wichtigsten Auftrag besänne, nämlich Kunst zu zeigen. Es gibt im Grunde nur einen Fauxpas bei der Neupräsentation, der dem im Weg steht, und das ist der völlig missratene Auftakt am Eingang zur Sammlung. Frau Demeester, lassen sie ihn doch einfach nach einigen Wochen beseitigen!

Kunsthaus Zürich: Eine Zukunft für die Vergangenheit – Sammlung Bührle: Kunst, Kontext, Krieg und Konflikt

ab 3. November