Als das „schrecklichste aller Ereignisse“ bezeichnete Johann Wolfgang Goethe die grösste Revolution seiner Zeit: die französische. Hätte der Dichterfürst sich vorstellen können, dass 200 Jahre später eine Revolution von einem Institut ausgeht, das seinen Namen trägt? Zehn „Poesienächte“ im Garten des deutsch-iranischen Kulturvereins in Teheran standen am Anfang der iranischen Revolution vor vierzig Jahren. Zehntausende lauschten allabendlich den Dichterlesungen. Anschliessend kam es zu nächtlichen Massendemonstration. Das war im Oktober 1977. Vierzehn Monate später war die Monarchie im Iran Geschichte.

Regen

„Wir beteten für den Regen, aber es kam eine Sintflut.“ Dieser Satz ging in die Geschichte ein. Es waren die letzten Worte der Abschiedsrede von Mehdi Bazargan, dem ersten Ministerpräsidenten der Islamischen Republik Iran. Sieben Monate lang hatte der Absolvent der französischen „Ecole Centrale des Art et Manufactures“ das moderne und moderate Gesicht der neuen Macht im Iran präsentieren dürfen. Dann wollten die radikalen Mullahs die ganze Macht für sich allein.

Bazargan, der in Frankreich Thermodynamik studiert und Dutzende Bücher über das Ingenieurwesen und den Islam geschrieben hatte, war bekannt für seine witzige und metaphorische Sprache. Als das iranische Parlament ihm sein Misstrauen aussprach, beschrieb er mit dem legendär gewordenen Satz vom Regen und von der Sintflut nicht nur sein eigenes Schicksal, sondern den gesamten historischen Verlauf dieser eigenartigen Revolution. Regen ist in der persischen Poesie das Sinnbild für Leben, Schönheit und Lebendigkeit. Regen, باران,, ist im Iran ein beliebter Frauenname; das Paradies ist ein Garten, in dem Regenwasser plätschert. Wie ein anfänglicher Wunsch nach Leben spendender Nässe sich nach und nach in eine Flut von Gewalt und Zerstörung verwandelte: Eine solche dramatische Entwicklung kann man nicht besser auf den Punkt bringen als durch Bazargans Metapher von Regen und Sintflut.

Zufällig regnete es tatsächlich in Teheran, als die Revolution mit Poesie begann. Sechzig Dichter führten im Garten des deutsch-iranischen Klubs zehn Nächte lang das rebellische Wort und die Deutschen hielten ihre schützende Hand über die protestierenden Poeten. Zehntausende lauschten allabendlich und marschierten dann durch die nächtlichen Strassen der iranischen Hauptstadt. Das war im Oktober 1977. Vierzehn Monate später war die Monarchie im Iran Geschichte.

Revolutionen werden nicht geplant

Deutsche und Revolution? Und das im Namen von Goethe? Es war nicht das erste Mal, dass etwas Undenkbares geschah, etwas Unvereinbares zusammenkam – und es wird mit Sicherheit nicht das letzte Mal gewesen sein. Denn eine Revolution wird nicht geplant, sie

findet einfach statt. Und wenn man sich danach fragt, was eigentlich an ihrem Anfang stand, fallen einem zahlreiche, manchmal gegensätzliche Antworten ein. Auch diese Verwirrung ist verständlich. Wenn eine Revolution ein Prozess mit einer langen Vorgeschichte ist, dann kann es eben keine eindeutige Antwort darauf geben, wann sie ausbrach. Sie entwickelt sich in einem Zeitraum, der kurz oder lang sein kann, sie wird oft laut, lärmend und gewaltsam sein, oder – was seltener vorkommt – leise und friedlich.

Es liesse sich daher endlos darüber streiten, was oder wer die Flamme entzündete, was das Fanal für den Aufstand im Iran war, der schliesslich zum Umsturz führte. Aber oft hat der Anfang mit dem Ende gar nichts zu tun. Heutige Zeitgenossen würden mit Sicherheit lachen, wenn man erzählt, dass am Beginn des revolutionären Aufbruchs im Iran vor vierzig Jahren Nächte voller Poesie und Dichterlesungen standen. Es ist aber wahr. Es waren die Poeten, die das aufgestaute revolutionäre Potential entzündeten. Und zwar – darin sind sich alle einig – ohne es zu wollen. Keiner dieser Dichter wollte jene Revolution, die Monate später siegte und ihre Herrschaft im ganzen Land ausbreitete. Doch es sind oft Zufälle und nicht Pläne oder Wünsche, die den Gang der Geschichte bestimmen.

Nicht mehr als eine Anfrage

Vorausgegangen war den ebenso lyrischen wie historischen Nächten nichts weiter als eine unverbindliche Anfrage beim Teheraner Goethe-Institut. Sie wurde positiv beschieden und daraus wurde „der Anfang vom Ende des Schah-Regimes“, so sagt es Hans Becker, der damalige Leiter des Goethe-Instituts, später in einem Interview.

Die folgenreiche Anfrage gestellt hatte ein junger Journalist der Teheraner Tageszeitung Keyhan. Jalal Sarfaraz, der selbst auch dichtete und malte, berichtete für seine Zeitung vor allem über Theater, Kino und Dichterlesungen. „Seit der letzten Dichterlesung im Goethe-Institut waren bereits zwei Jahre vergangen, als ich Kurt Scharf, damals Kulturreferent des Teheraner Goethe-Instituts, fragte, ob er nicht wieder einmal eine Dichterlesung veranstalten wolle“, erinnert sich Sarfaraz heute in seinem Berliner Exil. Es war zu Beginn des Sommers 1977, an das genaue Datum kann sich Sarfaraz nicht erinnern – immerhin sind seither vierzig Jahre vergangen. „Gern würden wir das tun, wenn Sie die Sache in Angriff nehmen könnten“, lautete die Antwort von Kurt Scharf.

Scharf, exzellenter Kenner und Interpret der iranischen Geistesgeschichte, ist im deutschsprachigen Raum als brillanter Übersetzer aus dem Persischen und Herausgeber bekannt. Er beschäftigte sich nicht nur mit den Klassikern der persischen Lyrik wie Hafis, Rumi oder Omar Chajjam, sondern auch mit modernen Dichtern und Schriftstellern, die sich in Lyrik und Prosa sehr kritisch mit der aktuellen Situation im Iran auseinandersetzten. Bis heute ist der Pensionär als Vermittler zwischen Orient und Okzident unterwegs. Und auch Scharf kann heute nicht mehr sagen, wann genau in jenem Sommer die Anfrage kam, aus der die Idee der legendären „Nächte der Poesie“ geboren wurde.

Der Geheimdienst wird ein Auge zudrücken

Jedenfalls lagen vier bis fünf Monate zwischen jener Anfrage des Journalisten Sarfaraz und dem Beginn der zehn Poesienächte, die nicht nur den Iran, sondern die ganze Welt veränderten. In diesen Monaten hat Sarfaraz viel zu tun. Er ist sich mehr oder weniger sicher, dass, allen Einschränkungen und Repressionen zum Trotz, die Dichterlesungen zustande kommen werden. Denn er schätzt die innen- und aussenpolitische Lage als günstig ein. Nicht nur die positive Antwort des deutschen Kulturinstituts stimmt ihn optimistisch. Die gesamte Situation scheint so vielversprechend, dass der iranische Geheimdienst SAVAK die Poesieabende dulden werde, vermutet Sarfaraz.

Der Journalist will die Gelegenheit ausnutzen. Ihm schwebt nicht ein einzelner Abend mit einem Dichter vor, sondern etwas viel Grösseres – etwas Weltbewegendes. Sarfaraz will fast die gesamte Geisteswelt des Landes auftreten lassen – eine Welt, die dem Schah-Regime wenn nicht total feindselig, so doch zumindest sehr kritisch gegenüber steht. Nicht eine Lesung, nein, es sollen mehrere Nächte sein, mit fast allen grossen und bekannten Dichtern des Landes. Obwohl sie alle unter Beobachtung des Geheimdienstes stehen. Ein Schriftstellerverband, mit dem man Kontakt aufnehmen könnte, gibt es offiziell im Iran nicht. Fast alle bekannten Poeten und Publizisten identifizieren sich mit einem Verband, der in der Illegalität agiert. Mit diesem bespricht der Journalist seine Pläne.

„Anfangs reagierten einige Dichter mit Skepsis, eine gewisse Verdächtigung lag in der Luft. Mancher vermutete sogar eine Falle des Geheimdienstes, die mit meiner Hilfe gestellt werden sollte“, beschreibt Sarfaraz heute die damalige Stimmung. Aller Skepsis zum Trotz sind sich aber alle einig, dass sich etwas machen liesse. Denn in der Welt weht ein vielversprechender Wind. Seit Anfang des Jahres regiert in den USA Jimmy Carter, ein Präsident, der bekanntlich die weltweite Achtung der Menschenrechte zum Kern seiner Aussenpolitik erklärt hatte. Das Schah-Regime befände sich also in der Defensive, so die optimistische Einschätzung der iranischen Poeten.

Es beginnt unter ihnen eine heftige und nicht enden wollende Diskussion über Ob und Wie einer Dichterlesung. Schliesslich sind sich alle einig, zumal die Lesungen im Goethe-Institut stattfinden sollen. Ein „sauberer Ort“ sei das Kulturinstitut der Deutschen, sagen viele Dichter. Über den Ausdruck „sauber“ im Zusammenhang mit dem Goethe-Institut lacht Kurt Scharf heute laut und herzlich: Das sei eben die berühmte persische Doppeldeutigkeit, sagt der Experte.

Doch eine Dichterlesung in einem britischen oder französischen Kulturinstitut stünde irgendwie mit der imperialen Politik dieser Länder in Verbindung, und ein Auftritt iranischer Intellektueller in einem US-amerikanischen Institut war per se undenkbar und indiskutabel. Doch die Deutschen, zumal ihr Kulturinstitut, sind unverdächtig, irgendetwas Kolonialistisches im Hinterkopf zu haben – jedenfalls im Iran.

Die Eitelkeit der Intellektuellen

Nach der ersten grundsätzlichen Einigung beginnt dann ein ebenso unendlich scheinender Streit darüber, wie diese Abende gestaltet werden sollen. Wie immer stehen persönliche Eitelkeiten und unterschiedliche politische Positionen einer Einigung im Wege. Ein Dichter will einen ganzen Abend für sich allein, ein anderer wünscht sich, die Poesienächte zu eröffnen, wiederum ein anderer verlangt, dass an „seinem“ Abend bestimmte andere Schriftsteller nicht auftreten dürfen. Manchmal waren Eitelkeiten und Bedenken so nerven- und zeitraubend, dass das gesamte Vorhaben zu scheitern drohte, erinnert sich Sarfaraz. Er stellt schliesslich eine Liste mit 66 Lyrikern und Schriftstellern zusammen, unter ihnen drei Frauen. An jedem Abend sollten sechs oder sieben Dichter auftreten.

Die Deutschen wittern die Revolution

Ein „iranisches Woodstock“, wie manche im Westen diese Nächte später nennen werden, ist in greifbarer Nähe. Als Sarfaraz im September 1977 seinen Plan mit der Dichterliste schliesslich den Verantwortlichen im Goethe-Institut vorträgt, ahnen die Deutschen sofort: Das ist keine normale Dichterlesung. Das werde politisch gefährlich und logistisch kaum zu stemmen sein, so die erste Reaktion. Die Deutschen kennen die Atmosphäre des Landes. Sie sind sich sicher, dass allabendlich Tausende kommen werden – und was wird dann geschehen? Selbst der deutsche Botschafter warnt und fürchtet eine heraufziehende diplomatische Krise. Trotzdem entscheidet sich die Leitung des Goethe-Instituts für die Poesieabende; ein Wagnis mit nachhaltigen Konsequenzen.

Lautsprecher an Bäumen

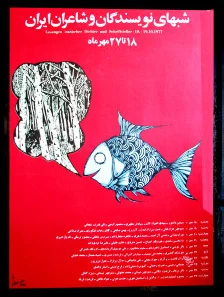

Die Räumlichkeiten des Instituts sind jedenfalls für dieses Vorhaben zu klein. Deshalb wird die Veranstaltung in den grossen Garten des deutsch-iranischen Kulturvereins im Norden Teherans verlegt. Es werden zahlreiche Lautsprecher an Bäumen befestigt, damit die Stimmen der Dichter nicht nur im weitläufigen Gartengelände, sondern auch in den umliegenden Strassen vernehmbar werden. Drei Wochen vor Beginn der abendlichen Veranstaltungen wird im ganzen Iran ein kunstvoll gestaltetes Plakat verbreitet, das die Iraner zu diesen Dichterabenden einlädt. Der offiziell nicht existierende Schriftstellerverband ist in Kooperation mit dem Goethe-Institut Gastgeber der Poesienächte, so steht es darauf.

Nacht für Nacht strömen Tausende Iraner zu den Lesungen. Wer keinen Platz mehr im Garten findet, hockt sich auf den Bürgersteig vor dem Garten oder klettert auf eine Mauer oder einen Baum in der Nachbarschaft. Und immer, wenn die Poesie zu Ende ist, erlebt Teheran in jenen Nächten noch nie dagewesene Massendemonstrationen für die Freiheit. Die Stimmung wird Nacht für Nacht hitziger, die Parolen, die nach den Veranstaltungen durch die Strassen Teherans hallen, radikaler. Und dies zehn Nächte lang. Die Revolution ist geboren.

Am dritten Abend tritt Institutsleiter Hans Becker auf und bittet auf Persisch und Deutsch um Mässigung. Doch das hilft nicht. Am vierten Abend ist Said Soltanpour an der Reihe, ein Theaterautor, der gerade aus dem berüchtigten Evin-Gefängnis freigelassen wurde – ein furchterregender Kerker, nicht weit entfernt vom Garten der Poesie. Soltanpour, der für seine Radikalität bekannt ist, trägt sehr emotionale Verse vor, die von seinem Leben im Gefängnis berichten. Die Wut der Zuhörer sei nach diesem Auftritt greifbar gewesen, erinnert sich Kurt Scharf.

Ironie der Geschichte: Soltanpour war der erste Dichter, der nach der islamischen Revolution hingerichtet wurde.

Und die Poesieabende werden zu einem internationalen Kulturereignis. Intellektuelle wie Jean Paul Sartre, Simon de Beauvoir, Louis Aragon, Maurice Clavel und viele andere senden Solidaritätsbotschaften nach Teheran. Diese werden allabendlich für die Zuhörer übersetzt und feierlich vorgetragen. Teheran steht im Mittelpunkt der Welt, so empfindet die Mehrheit der Zuhörer. Das putscht die Stimmung weiter auf. „An diesen zehn Abenden habe ich sieben Kilo abgenommen“, sagt später Institutsleiter Hans Becker. Er weiss, was er angestossen hat.

Zehn Nächte, die die Welt verändern

Bis zu 15’000 Besucher, hauptsächlich Studenten, kommen allabendlich, demonstrieren auf dem Nachhauseweg und werden Nacht für Nacht mutiger. Warum die iranischen Sicherheitskräfte, die für ihre Brutalität bekannt waren, sich zurückhielten und all das duldeten, dafür gibt es mehrere Gründe. „Ein Grund war, dass der Schah eine diplomatische Krise mit Deutschland auf jeden Fall vermeiden wollte“, sagt Kurt Scharf heute.

Es waren „zehn Nächte, die die Welt veränderten“, schrieben viele dieser Dichter später in ihren Erinnerungen. Dutzende Bücher, Dokumentarfilme und sogar Doktorarbeiten wurden seither über diese Poesienächte publiziert. Und in einem sind sich alle einig: Diese Nächte waren der Auftakt einer Revolution, die 14 Monate später der Monarchie ein Ende setzte.

Nach den Poesieabenden werden die Studenten mutiger und laden die Dichter in ihre Universitäten ein. Doch die iranischen Hochschulen sind keine ausländischen Kultureinrichtungen mit einer gewissen Immunität. Zusammenstösse mit der Polizei sind unvermeidbar, die Eskalation vorprogrammiert. Es gibt Tote, doch aufgeben wollen die Studenten nicht. Demonstrationen an allen Universitäten und Massenaufmärsche im ganzen Land sind an der Tagesordnung. Die Revolution ist da. Doch weder ist von einer islamischen Revolution die Rede noch beherrscht Ayatollah Ruhollah Khomeini die Szene.

Der Schah fliegt nach Washington

Drei Wochen nach den Dichterabenden empfängt US-Präsident Jimmy Carter den Schah in Washington. Bei der Begrüssung im Garten des Weissen Hauses weht der Wind Tränengasschwaden herüber; auf Washingtons Strassen laufen Protestzüge heiss. Das Bild vom Schah, der neben Carter mit einem Tuch seine Tränen abwischt, geht um die Welt. Und es wird im Iran als das endgültige Ende des Monarchen interpretiert. Schon wenige Wochen später, zum Jahreswechsel 1977/78, kommen Jimmy Carter und Gattin zum Gegenbesuch nach Teheran. Die beiden Staatsmänner bemühen sich um harmonische Bilder. Als der US-Präsident sein Flugzeug für den Rückflug besteigt, habe er dem Schah in tiefer Zuneigung gesagt: „Ich wünschte, Sie kämen mit uns“, berichtet später die kaisertreue Presse.

Carter hatte begriffen, dass die Revolution längst ausgebrochen war. Was für eine Revolution das jedoch ist, das weiss damals niemand. Denn die Demonstranten rufen weder nach einer Islamischen Revolution noch nach Ayatollah Khomeini. Noch nicht. Das wird erst ab Mitte 1978 der Fall sein und der Ayatollah von da an Alleinherrscher der Szenerie. Der Rest ist mehr oder weniger bekannt. Warum der ersehnte Regen, der Leben spenden sollte, sich in eine Sintflut von Gewalt verwandelte, ist eine andere, lange, aber in jeder Hinsicht sehr lehrreiche Geschichte.

© Iran Journal

„Dieser Beitrag ist im Rahmen eines Projektes des Vereins ’Transparency für Iran e. V.‘ entstanden, das durch die Bundeszentrale für politische Bildung gefördert wurde.“

Abdruck mit freundlicher Genehmigung vom Iran Journal