Vierzig Prozent der Schulkinder in Deutschland können am Ende der vierten Grundschul-Klasse gar nicht oder nur mangelhaft lesen und schreiben, verstehen mithin auch die Inhalte der Lehr- und Lernbücher nicht. Fast jedes zweite Schulkind müsste demnach eigentlich noch einmal ganz von vorn anfangen. In Deutschland! Also dort, wo man früher einmal stolz darauf war, als das Land der Dichter und Denker gerühmt zu werden.

Noch einmal: nicht irgendwo auf dem Globus. Sondern in jenem Deutschland, das heute vor allem von jenseits der Grenzen als eine der reichsten Regionen der Welt angesehen wird, worauf sich dann seine Bürger gern berufen, wenn sie wieder eine Wohltat vom Staat einfordern. Vierzig Prozent lese- und schreibschwache Grundschulkinder in dem besonders vom Export abhängigen Land, das ausschliesslich auf die «Rohstoffe» Verstand und Bildung zurückgreifen kann.

Sämtliche internationalen Leistungsvergleiche sehen vor allem die aufstrebenden ostasiatischen Länder weit vorn und Deutschland ziemlich abgeschlagen im hinteren Bereich. Allein das müsste an sich schon zur Erkenntnis genügen, dass man nicht nur eine Bildungskrise, sondern eine veritable Katastrophe vor sich hat. Und zwar keineswegs plötzlich und völlig unvorhersehbar, sondern schon seit Jahren – eigentlich Jahrzehnten – vor aller Augen und Ohren. Sind wir dabei, doof zu werden, im Land der Dichter und Denker?

Babylonische «Experten»-Vielfalt

Die Ursache dafür hat viele Väter und Mütter. Und zwar im wortwörtlichen wie im übertragenen Sinne. Sie begann mit den «Rahmenrichtlinien» des Soziologen und hessischen Kultusministers Ludwig von Friedeburg (SPD) Ende der 1960er Jahre, die unter anderem das Abwählen von Deutsch und Mathematik in der gymnasialen Oberstufe erlaubten.

Sie griff über auf Elternschaften oder Alleinerziehende, die zum Teil selbst schon des Lesens (und entsprechend des Vorlesens) entwöhnt waren und es daher auch gar nicht mehr an die eigenen Kinder weitergaben. Sie erfasste Scharen von Bildungspolitikern praktisch aller Parteien sowie «Experten» und Theoretiker mannigfaltigster Denk-, Erkenntnis- und Moderichtungen. Sie überrollte anschliessend das unterbesetzte und überforderte Lehrpersonal. Eine Lehrerschaft, die einerseits diese von oben verordneten und nicht selten häufig wechselnden absurden Bildungsexperimente (z. B. Schreibenlernen nach Gehör, Rechtschreibung ist «irrelevant» u. v. m.) umsetzen soll und dazu noch immer stärker mit Erziehungsaufgaben beladen wird, die an sich in die Verantwortung des Elternhauses gehören. Und sie endet vorläufig bei der – in diesem Fall tatsächlich nicht voraussehbaren – sehr stark angestiegenen Anzahl von Kindern aus den Kriegs-, Krisen- oder Hungergebieten Ukraine, Balkan, Nahost und Afrika. Von Kindern also, die allesamt nicht deutsch sprechen, aber trotzdem in die Grundschulen gestopft werden. Dass eine solche «Politik» scheitern muss, bedarf doch keiner Frage.

Die Probleme sind ja auch seit Langem bekannt. Jedenfalls theoretisch. Schliesslich fehlt deren Erwähnung mit dem anschliessenden Versprechen neuer «Reformen» in keiner bildungspolitischen Standardrede. Aber im föderal verfassten Deutschland ist Bildung Ländersache. Und diese betreiben über Lehrbücher, -stoffe und -inhalte halt leider unverändert lustvoll ein Durch- bis Gegeneinander – ausgetragen auf dem Rücken der Kinder. Wenn es dabei wenigstens sein Bewenden hätte im Land zwischen Rhein und Oder, zwischen Flensburg und Konstanz. Wenn es nicht zusätzlich noch diese zweite, parallel verlaufende Bewegung gäbe. Obwohl wir es ebenfalls nicht erst seit heute beobachten, ist es dennoch ein relativ neues Phänomen, das sich zunehmend Gehör und Einfluss in unserer Gesellschaft verschafft. Man könnte es – in freier sprachlicher Ummünzung – eine «Axt» nennen, mit der Hand angelegt wird an natürlich gewachsene und vom weitaus überwiegenden Part der Bevölkerung verstandene, ohne Vorbehalte und Diskriminierungssorgen gelebte Teile unserer Kultur.

Öffentlich-rechtlicher Reformeifer

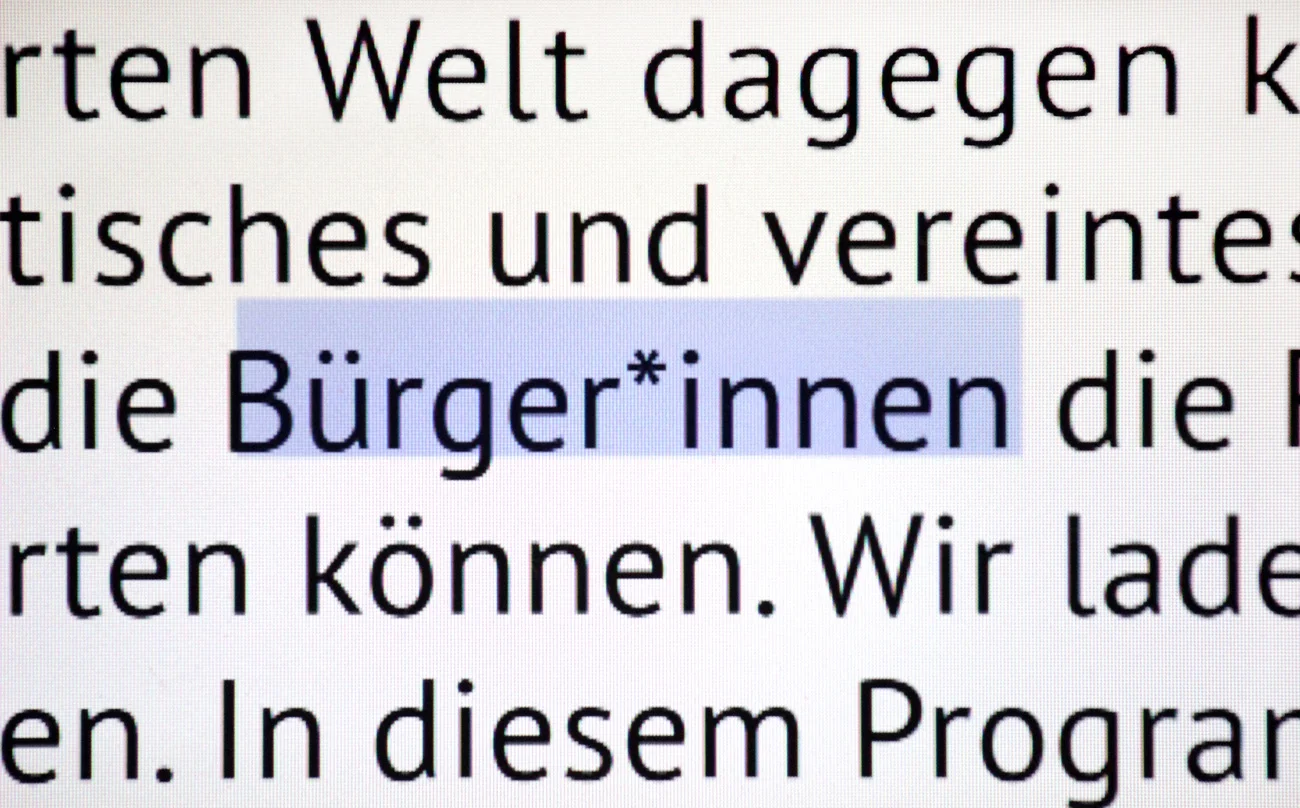

Das Stichwort dafür heisst «Gendern». Damit ist eine (natürlich «wissenschaftlich belegte») Erkenntnis von einer (selbstverständlich nicht länger akzeptablen) männlichen Dominanz in der deutschen Sprache gemeint. Es reicht – verbal – nicht mehr, dass man mal eben, um Brötchen zu kaufen, «zum Bäcker», für ein halbes Pfund Gehacktes «zum Metzger» oder wegen eines Rezepts «zum Arzt» geht. Nein – um der Geschlechter-Gerechtigkeit willen soll (in der Vorstellung der Betreiber «muss») an jeden dieser Begriffe auch das Femininum «…in» angehängt werden.

Mithilfe welchen Konstrukts auch immer: Sei es mit Sternchen, Binde-, Schräg-, Unter- oder Oberstrich! Also Bäcker*In, Metzger/In, Schreiner-In usw. Dabei greifen ganz besonders vom Reformeifer besessene Radio-Moderatoren auch schon mal ordentlich daneben, wenn sie etwa von «Gäst*Innen» sprechen. Aber solche sprachlichen Luftsprünge setzten dem Unsinn keineswegs ein Ende, ja führten nicht einmal zu einer gewissen Selbstbesinnung der Aktivisten. Eher im Gegenteil.

Nun hat es zu allen Zeiten ernsthafte Denker, Spassvögel und Wirrköpfe gegeben, die von neuen Weltsprachen (z. B. Esperanto), Sprach-«Reinigungen» (Pförtnerhäuschen statt Portierloge) bis zu den heutigen verbalen Gender-Moralideologen reichen. Aber nur die Letzteren erzielen Wirkung – und wie! Denn sie bewegen sich auf einem offensichtlich extrem fruchtbaren Boden und haben mächtige Verbündete. Ihre Koalitionäre sitzen in den Medien und deren Verbänden, in den Universitäten und Hochschulen, im vor allem links-grünen Spektrum der (auch Kommunal-) Politik, an den Schreibtischen der Verwaltungen und in jenen Bereichen der Bevölkerung, die sich der Verwirklichung einer grösstmöglichen gesellschaftlichen Gerechtigkeit verpflichtet fühlen oder ganz einfach ihr Meinungsfähnchen in den Wind hängen. Dabei hat niemand im deutschsprachigen Raum irgendjemanden beauftragt und schon gar nicht befugt, eine deutsche Kunstsprache zu entwickeln und ein Volk damit zu majorisieren. Die «neue», «reformierte» Sprache ist nie zu einer Abstimmung gestellt worden; allerdings gibt es demnächst – so in Baden-Württemberg – Volksabstimmungen dagegen.

Wie immer: schweigende Mehrheit

Dass schon bisherige Meinungsumfragen immer wieder zwischen 70 und 80 Prozent Ablehnung ergaben, hält freilich die Scharen gut bezahlter und unkündbarer und geschlechtsübergreifender Eiferer in den Rundfunk- und Fernsehsendern überhaupt nicht davon ab, kunstsprachlich gegen diese Stimmung anzugehen. Die Printmedien entziehen sich diesem Trend allerdings bisher noch weitgehend – sieht man von dem links-grünen Spartenblatt «TAZ», der Verbandszeitschrift «Journalistin», sowie verschiedenen Kirchen- und Spezialblättern ab. Die grosse Mehrheit der privat geführten Verlage aber fürchtet den Zorn der Leserschaft, sorgt sich um ihre Auflage, um Abonnenten und Anzeigenkunden. Bei den öffentlich-rechtlichen Anstalten hingegen braucht man wegen etwaigen Unmuts der «Kunden» keine Sorge zu haben – sie leben noch immer gut von den Zwangsgebühren der Bürger. Daher wird in den TV-Nachrichtensendungen oder Radio-Sportübertragungen gegendert, was das Zeug hält. Das hat sich bei manchen Sprechern und Reportern schon so eingeschliffen, dass häufig sogar bereits die sprachliche Minipause zum Beispiel zwischen dem Hauptbegriff «Sportler» und dem femininen Postfix «…in» verlorengeht und bei einem Männerwettbewerb scheinbar ausschliesslich von «Teilnehmerrinnen» die Rede ist. Auch «weibliche Sportlerinnen» bilden mittlerweile keineswegs mehr nur einen verbalen Ausrutscher.

Und wer, bitte, hat die Oberen zahlreicher Kommunen autorisiert, den Abteilungen ihrer Verwaltungen zu «empfehlen» (faktisch also: vorzuschreiben), ihre Briefe an die Bürger in Genderdeutsch zu verfassen? Das ist nicht nur eine Anmassung, sondern ein glatter Rechtsbruch, denn in Deutschland gilt das Deutsch, auf das sich der «Rat für deutsche Sprache» geeinigt hat. Diesem Rat gehören, im Übrigen, keineswegs nur Sprachwissenschaftler und andere Experten aus Deutschland, sondern aus dem gesamten deutschsprachigen Raum an. Und dazu zählen auch Österreich, die deutschsprachige Schweiz, Südtirol und die belgischen Ostkantone mit Eupen und St. Vith.

Möglicherweise fänden die – namentlich nicht greifbaren – Apologeten der Sprachverhunzung weniger Anklang, würden sie ihren missionarischen Eifer nicht mit einem zweiten – moralisch nicht weniger aufgeladenen – Thema verknüpfen. Nämlich mit der – ohne Frage ehrenwerten – Bemühung, spezielle Minderheiten in der Gesellschaft gleichwertig zu etablieren. Und zwar nicht nur jene mit dunklerer Hautfarbe, sondern vor allem solche, deren sexuelle Ausrichtung sich von der mehrheitlichen unterscheidet.

80 Sexualfacetten

Dagegen spricht nichts und dafür alles. Schliesslich hat es lange genug gedauert, bis in Deutschland Homosexualität aus der Strafbarkeit verschwand. Und es ist gut, dass gleichgeschlechtliche Liebe mittlerweile weitgehend als «normal» akzeptiert ist. Aber seit geraumer Zeit geht es ja gar nicht mehr darum. Sondern das Ziel dieser – wiederum eng vernetzten, gut organisierten und extrem hartnäckigen – Minderheit ist es, die «Andersartigkeit» auf dem Weg über eine Opferrolle aus der Normalität zu holen und auf die Stufe einer höheren Ausnahme zu hieven. Den Sprach- und Moral-Ultras reicht die rechtliche und gesellschaftliche Gleichstellung der männlichen wie der weiblichen Homosexualität längst nicht mehr. Ebenso wenig wie die simple menschliche Unterscheidung nach zwei Geschlechtern. Unter den Abkürzungsbuchstaben LGBTQIA+ hat es die Regenbogen-Bewegung inzwischen zu deutlich mehr als 200 mit Steuergeldern gut bezahlten Hochschulbereichen (bei lediglich rund 20 für Hygiene!) für Genderforschung gebracht und dabei «herausgefunden», dass es mehr als 80 sexuelle Unterscheidungen zwischen Männern und Frauen gebe. Daraus mag sich nun jeder – immerhin wissenschaftlich erforscht – die seinige heraussuchen: Lesbisch, Schwul, Bisexuell, Transsexuell/Transgender, Queer, Intersexuell, Asexuell oder + wie plus. Also nach oben noch offen.

Noch einmal: Jeder sollte so leben können, wie er oder sie das will. Das zeichnet eine freie, liberale und tolerante Gesellschaft aus. Nicht jedem muss die eine oder andere Lebensform gefallen. Doch sie hat ihre Berechtigung, solange andere Menschen dadurch nicht gestört, belästigt oder selbst behindert werden. Missionare hingegen haben sich sehr oft durch Intoleranz «ausgezeichnet». Religiöse Missionare, politische, scheinmoralische Eiferer. So wie sie gegenwärtig unterwegs sind, die Anti-Diskriminierung predigen und dabei die schöne, einfache und verständliche Sprache ruinieren und mit dem angeblichen Streben nach Gleichheit und Gerechtigkeit gesellschaftliche Mehrheiten zu majorisieren versuchen. Erstaunlicherweise erwächst aus diesen Mehrheiten kaum Widerstand. Klar – die amorphe Masse ist schwer zu organisieren. Anders als es entschlossene, gut vernetzte Gruppen sind. Kein Wunder also, dass nicht die über zukunftsentscheidende Bildungsmisere mit vierzig Prozent des Lesens und Schreibens unfähiger Kinder die öffentliche Diskussion, Berichterstattung und Kommentierung beherrscht, sondern ein vor allem von Medien und Universitäten hochgejazztes Minderheiten-Programm.

Wie gesagt: Doof im Land der Dichter und Denker.