Bild: Jos Schmid

Wie kommt unsere Gegenwart auf die Bühne? Das Theater St.Gallen ist mit einem neuem Leitungsteam in eine neue Zeit gestartet. Dazu gehört die Oper «Lili Elbe», die ersten Oper über eine transsexuelle Künstlerin. Mit dem Theaterstück «Die Ärztin» von Robert Icke betritt sie, frei nach Arthur Schnitzler, die hektische Welt der sozialen Medien. Doch das Experiment überzeugt nur halb.

Irgendetwas kommt mir seltsam vor. Ich habe um einen Platz weit oben im frisch renovierten und erweiterten Theater St. Gallen gebeten, um zu überprüfen, ob die Akustik zumindest im Sprechtheater immer noch so prekär ist. Und in der Tat, ich verstehe jedes Wort, das unter mir gesprochen wird. Trotzdem, ich bin verwirrt, und werde immer verwirrter, je länger der Abend dauert. Und stelle fest, es liegt an den Personen. Denn «Die Ärztin» von Robert Icke, «sehr frei nach ‘Professor Bernhardi’ von Arthur Schnitzler», wie es im Untertitel heisst, wartet mit eigenartigen Zuordnungen auf. Rebecca Roberts, die Kommunikationsverantwortliche einer ins Gerede gekommenen Klinik, wird gespielt von einem Mann (Manuel Herwig); der Assistenzarzt Junior wiederum ist eine Frau (Nancy Mensah-Offei), ebenso Chefarzt Roger Hardiman (Anja Tobler). Pater Jacob Rice ist zwar mit Nils Torpus ein Mann, aber er ist weiss –, obwohl er gemäss Programmheft schwarz sein sollte. Was für den Verlauf der Auseinandersetzungen, die er mit seinem Auftreten auslöst, von wesentlicher Bedeutung ist. Immerhin, die titelgebende Ärztin Ruth Wolff ist mit Diana Dengler eine Frau, ebenso Charlie, ihre Partnerin (Heidi Maria Glössner).

Die Juden kommen, und der Antisemitismus grassiert

Warum die Rollen derart quer und sogar sinnstörend besetzt sind, erfährt das Publikum nicht. Nur das Textbuch klärt auf: «Schauspieler:innen sollten mit und gegen die Identität der Figuren besetzt werden», heisst es da. Und: «Das Stück ist so konzipiert, dass das Publikum die Figuren überdenken muss, sobald ein Aspekt ihrer Identität durch das Stück offengelegt wird.»

Alles klar also? Mir jedenfalls nicht, ausser dass dieser «Hinweis zur Besetzung» gut harmoniert mit jenem Motto, das über dem Eingang zum Theater prangt: «Identitäten». Und mit den zwei Gesprächsveranstaltungen parallel zu den Aufführungen: «Diversität – vom Konzept zur Lebensrealität» hiess die erste, «Gender geht uns alle an» die zweite, für den 7. Dezember terminierte.

Aber schauen wir uns die Inszenierung der neuen Schauspielchefin Barbara-David Brüesch und das Stück selbst mal aus der Nähe an. Dessen Urfassung hat Arthur Schnitzler 1912 verfasst, sie knüpft an die Geschichte seines Vaters an. Dieser Johann Schnitzler ist 1858 in viertägiger Fahrt mit dem Leiterwagen vom ungarischen Pest nach Wien gekommen. Viele Juden strömen in diesen Jahren in die österreichisch-ungarische Hauptstadt, wo sie Erfolg und Wohlstand suchen – und oft auch finden. Johann Schnitzler jedenfalls wird nicht nur einflussreicher und sehr kämpferischer Redaktor einer medizinischen Wochenzeitschrift, er zählt als angesehener Arzt auch den europäischen Hochadel zu seinen Privatpatienten. Und er ist die treibende Kraft für die Errichtung einer Poliklinik für die ärmeren Schichten.

Der Antisemitismus ist in diesen Jahrzehnten des äusseren Glanzes immer da, aber nicht salonfähig. Bis 1873 in einem grossen Börsencrash ein Schuldiger gesucht und gefunden wird: der jüdische Finanzkapitalismus. Auch gegen die Poliklinik werden nun allerlei antisemitisch motivierte Verdächtigungen laut. Auch unter den Ärzten grassiert jetzt offener Antisemitismus, auch in der – von jüdischen Ärzten begründeten – Poliklinik.

Der plötzlich unbeliebte Professor Bernhardi

Mit seinem 1912 verfassten Stück «Professor Bernhardi», das in Wien erst 1918, nach dem Umsturz des Ersten Weltkriegs, aufgeführt werden kann, knüpft Arthur Schnitzler an die bitteren Erfahrungen seines Vaters an. Die Handlung, in aller Kürze: Der Institutsleiter Professor Bernhardi verwehrt einem katholischen Priester den Zugang zu einer jungen, nach einer missglückten Abtreibung im Sterben liegenden Patientin. Denn kurz vor ihrem Tod erlebt sie eine Phase tiefsten Glücks und weiss noch nicht, dass sie sterben muss. Sie soll es durch den Priester nicht erfahren. Zudem befürchtet Bernhardi, dass der Priester das Mädchen wegen der Abtreibung verdammen wird.

In politisch einflussreichen klerikalen Kreisen löst diese Entscheindung einen Aufschrei des Entsetzens aus, alle Hebel werden gegen Bernhardi in Bewegung gesetzt, der sich aber jedem Entgegenkommen verweigert und sogar eine Gefängnisstrafe auf sich nimmt. Auch Bernhardis Kollegen beteiligen sich an der Hatz auf den plötzlich so Unbeliebten.

In seinem Stück überträgt Robert Icke die wichtigsten Elemente von Schnitzlers Stück in eine Gegenwart, die mit ihren Social-Media-Exzessen und ihrem ausgeprägten Gruppendenken kaum weniger bedrückend wirkt als jene Jahre unmittelbar vor dem Ersten Weltkrieg. An der Spitze des Elisabeth-Instituts steht zwar mit Ruth Wolff eine ausserordentlich pflichtbewusste Frau, aber unter ihr herrscht schon in der ersten Szene der reine ärztliche Zynismus. Die Ärzte sehen in den Patienten blosse Träger erkrankter Organe. Bei einem gerade Verstorbenen haben sie Wetten abgeschlossen, wer bei der Todesdiagnose im Nachhinein recht bekommt. So bröckelt die Solidarität unter Geldgebern und Mitarbeitern und vonseiten der Ministerin rasch, als sie einem schwarzen Priester den Zugang zu einer jungen, im Sterben liegenden Patientin verwehrt und ihr bald von einem stetig wachsenden Chor öffentlicher Stimmen Rassismus vorgeworfen wird. Da wird dann auch ihr Judentum zum Thema.

Die arglose Ärztin in der Debatte

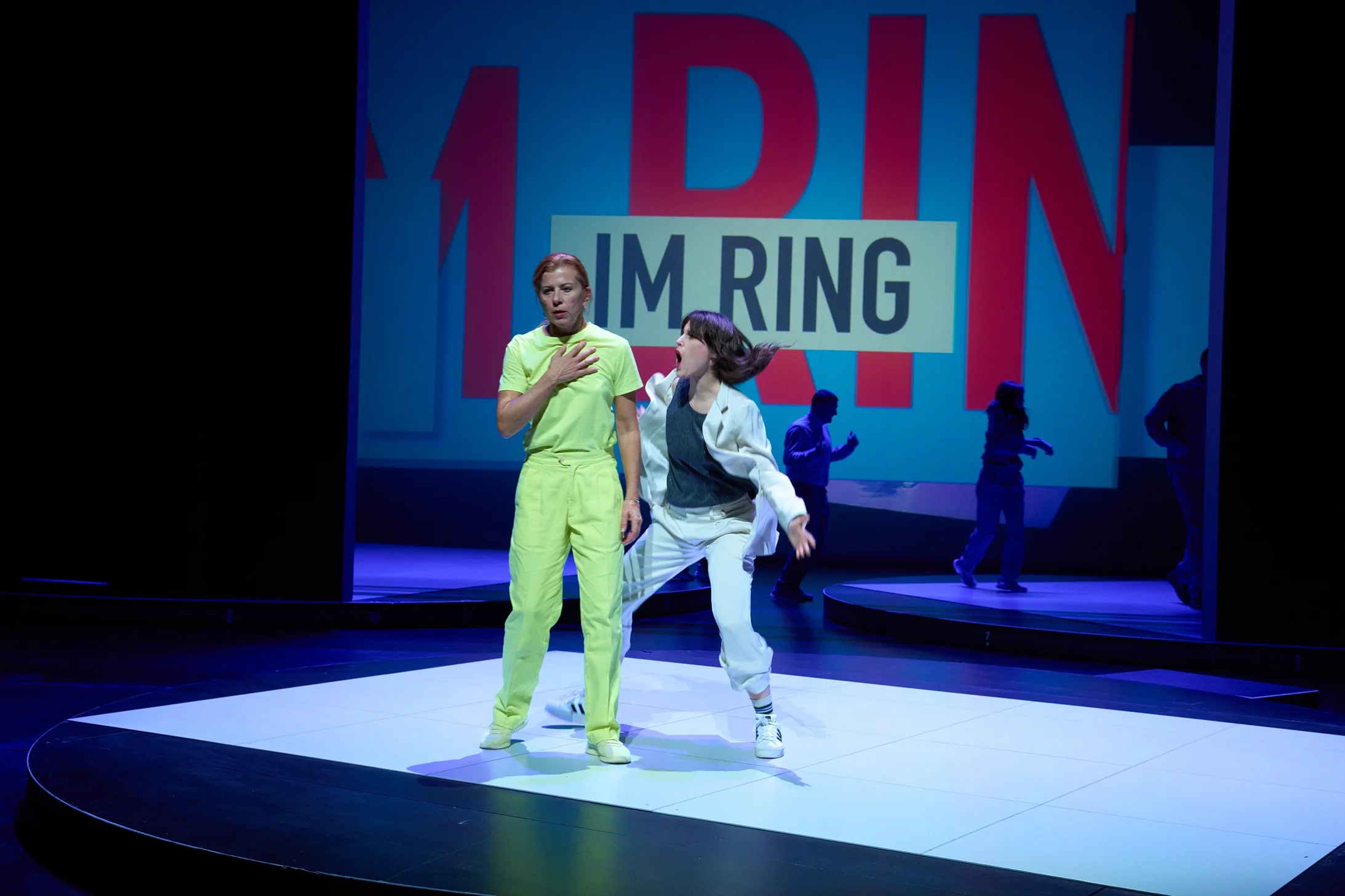

Ihren Höhepunkt erreicht die öffentliche Hatz, als sich Ruth Wolff in der Fernsehsendung «Im Ring» der Debatte stellt. Ihr wird jetzt vorgehalten, dass sie keine Christin ist, aber Christen behandelt. Sie muss sich gegen die Verdächtigung verteidigen, sie selbst habe die Abtreibung durchgeführt, an der das junge Mädchen gestorben ist. Sie muss die Frage beantworten, ob sie gleich gehandelt hätte, wäre der Priester weiss gewesen und nicht schwarz. Sie wird auf ihre «unbewussten Vorurteile» befragt, zu ihrer politischen Haltung, zu ihrer Zugehörigkeit zu einer Elite. Nicht befragt wird sie von einer Runde entfesselter Aktivistinnen und Aktivisten zu ihren medizinischen Beweggründen.

«Es klingt, als wären Sie Mitglied eines Kults», entgegnet die Ärztin schliesslich, «das ist die Sprache einer spirituellen Bekehrung.» Doch die Debatte geht weiter. «Mein Problem sind Jahrtausende der Unterdrückung und deren Spuren in der Welt», sagt einer der Diskutanten. «Ich bin schlicht und ergreifend nicht für das Verhalten meiner Vorfahren verantwortlich», reagiert Ruth Wolff. «Wer denn sonst, verdammte Scheisse?», entgegnet ihr Gegenüber.

Muss man sich einfach mitnehmen lassen?

Wäre das alles auf der von Andreas Volk grell ausgeleuchteten Bühne von Alain Rappaport nicht so hektisch inszeniert, dann hätte daraus eine interessante Analyse der aktuellen Identitätsdebatte entstehen können, in denen Gruppen gegeneinander stehen, die alle felsenfest auf ihrer Gruppen-Wahrheit beharren – und in der die umsichtige Ärztin, der die endlose Unterteilung der Menschen in Gruppen zuwider ist, fast zwangsläufig untergeht. Und in der auch ihr Leben zerbricht.

Ist das alles nur Zeichen einer kollektiven Identitätskrise, der gesellschaftlichen Pubertät einer neuen Zeit, in der man sich einfach vom Wandel mitnehmen lassen muss, wie das Programmheft begütigend schreibt? Man kann daran zweifeln. Denn eigentlich handelt «Die Ärztin» nicht in allererster Linie von Identität, sondern von einer sehr alten Intoleranz, die gerade wieder in Gestalt des Antisemitismus ihr Haupt erhebt. Das wäre das eigentliche Thema gewesen: Warum viele unter uns so intolerant geworden sind.