Chinesische Firmen werden im kommenden Jahr Großprojekte im Wert von 50 Milliarden Dollar im Iran finanzieren. Das gab vergangene Woche das iranische Energieministerium bekannt.

Der Satz gleicht einer Zauberformel, brauchbar für jede Situation, er beseitigt alle Widersprüche und erklärt das Unfassbare: „Wenn es um den Bestand der göttlichen Ordnung geht, ist alles erlaubt – selbst religiöse Pflichten wie das Fasten und Beten oder die Pilgerfahrt können notfalls untersagt werden.“

Wann der Gründer der islamischen Republik Iran, Ayatollah Ruhollah Khomeini, diesen Satz erstmals benutzte, ist umstritten: Zu oft griff er zu seinen Lebzeiten zu diesem Mantra. Viele seiner Ansprachen und Schriften dokumentieren das in vielen Variationen: etwa seine Rede während der so genannten „Iran-Contra-Affäre“, als der Ayatollah 1986 einen Waffendeal mit den USA und Israel rechtfertigte. Oder die dramatische Erklärung, in der Khomeini nach achtjährigem Krieg (1980-88) gegen den Irak für einen Waffenstillstand plädierte. Oder seine Handschrift, in der er im Sommer 1988 die Exekution mehrerer Tausend politischer Gefangener ohne Gerichtsverfahren anordnete.

Erklärungsbedürftig ist viel

Jedesmal begründete der Ayatollah seine umstrittenen Entscheidungen mit existenzieller Gefährdung der „göttlichen Ordnung“. Sein magischer Satz ist auch heute noch wirksam. Der jetzige Revolutionsführer Ali Khamenei benutzt ihn ebenso wie Akteure in niedrigeren Positionen. Und alle berufen sich auf den „Imam Khomeini“, wenn sie ihren Anhängern etwas erläutern wollen, was ideologischen Überzeugungen diametral entgegensteht.

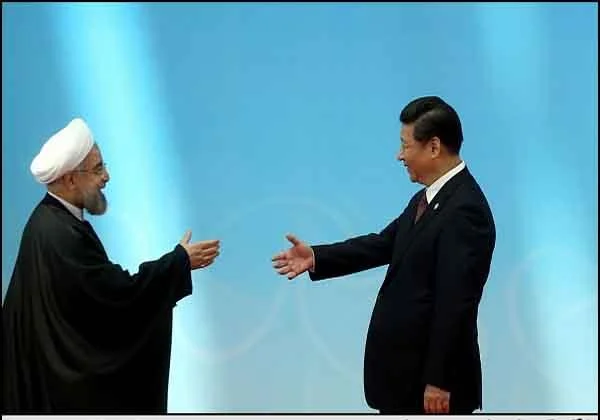

Der Gottesstaat Iran ist weder eine normale Diktatur noch ein Einmannbetrieb. Viele Entscheidungen müssen öffentlich und auf verschiedenen Bühnen und Kanzeln gerechtfertigt werden. Und erklärungsbedürftig ist wahrlich viel. Etwa, warum der schiitische Iran das ebenfalls schiitische Azerbaijan im Konflikt mit Armenien um Berg Karabagh allein lässt und statt dessen für armenische Christen Partei ergreift. Oder auch, warum der Gottesstaat mit den gottlosen Staaten China und Russland strategische Partnerschaften eingeht.

Das Heiligste schützen

Khomeinis Allzweckwaffe kommt auch zum Einsatz bei der Rechtfertigung des Hausarrests gegen die Oppositionsführer, der Presse- und Internetzensur zur Verteidigung gegen die „kulturelle Invasion des Westens“ oder der Erklärung dafür, warum man mit „dem großen Satan USA“ intensiv über das Atomprogramm verhandeln muss.

Überall und stets geht es um den Erhalt der „Nesam“, der Gottesordnung: also um das Heiligste, was es zu schützen gibt, wie einst Khomeini verfügte.

Ramadan in Thailand

Für den Schutz der islamischen Republik muss man manchmal auch bereit sein, verworrene und seltsame Wege zu gehen. Wenn es sein muss, verhandelt man sogar im Fastenmonat Ramadan im thailändischen Rotlichtmilieu mit gottlosen Chinesen über Raketenpreise und -reichweiten.

Diese Geschichte, die sich wie ein Krimi anhört, erzählte vergangene Woche der iranische General Madjid Mussawi, Kommandeur der Luft- und Raumeinheit der Revolutionsgarden, der Nachrichtenagentur Tasnim: Es ist das letzte Jahr des Kriegs gegen den Irak. Der Iran ist massiven Städtebombardements ausgesetzt, die bereits Teheran erreicht haben. Die Niederlage ist voraussehbar.

Die Chinesen sind zwar grundsätzlich bereit, Raketen mittlerer Reichweite an den Iran zu liefern. Doch sie bestehen darauf, dass die Verhandlungen darüber „inoffiziell“ in Thailand stattfinden. Ort, Zeit und Umstände des Treffens seien sicher seltsam und problematisch gewesen, doch wenn man das Gebot des verstorbenen Imam zum Schutz der Gottesordnung erfüllen wolle, müsse man vieles akzeptieren, sagte der General und fügte hinzu: „Ich gebe zu: Bei normalen Bürgern hätten die Behörden die Pässe eingezogen, wenn sie im Fastenmonat Ramadan mit einem Thailand-Visum erwischt worden wären. Aber wir haben selbst dort gefastet und unsere Gebete verrichtet.“

Alles im Dienste der Rakete

Die Episode wirft ein kleines Licht auf den weltweiten grauen Waffenmarkt, auf dem sowohl der Iran wie der Irak acht Jahre lang emsig einkauften. Bei seiner Einkaufstour war General Mussawi gerade 27 Jahre alt. Heute will er in seinem Interview keineswegs nur seine damaligen Erlebnisse in Thailand aufleben lassen.

Ihm geht es vielmehr darum, die mühsamen Wege der iranischen Raketentechnologie bis zur diesbezüglichen Unabhängigkeit zu beschreiben. Mittlerweile versorge man selber Verbündete wie Syrien oder die Hizbollah im Libanon mit Raketen, die eine Reichweite von bis zu 2.000 Kilometern haben: „Unser Raketenarsenal ist das Rückgrat unserer Verteidigung“, sagt der General mit demonstrativem Stolz: Man brauche keine Atomwaffen. Ein möglicher Verzicht auf das Atomprogramm bedeute nicht, schutzlos zu sein, heißt es dieser Tage in allen iranischen Medien und bei allen offiziellen Ansprachen. „In der Raketentechnologie haben wir in der Region das letzte Wort“, sagt etwa der ehemalige langjährige Außenminister Ali Akbar Velayati, heute außenpolitischer Berater Khameneis.

Vom Gedemütigten zum Demütiger

Die Erzählung über den Raketendeal in Thailand wirft auch ein Licht auf andere beschwerliche Wege: nämlich jene, die China gehen musste, um im nachrevolutionärem Iran Fuß zu fassen. Denn am Anfang der Beziehungen zwischen der Islamischen Republik und dem kommunistischen China stand ein Eklat. Der damalige chinesische Staatspräsident Hua Guafeng war einer der letzten ausländischen Staatsgäste, die der Schah 1978 kurz vor seinem Sturz empfing.

Nach dem Sieg der islamischen Revolution 1979 musste Hua deshalb einen Entschuldigungsbrief schreiben, um mit den Mullahs ins Geschäft zu kommen: „Ich entschuldige mich bei Imam Khomeini für meinen Iran-Besuch unter dem Regime des entmachteten Schahs“, hieß es darin.

Hua hatte gehofft, dass dieser persönlichen Abbitte eine private Antwort folgen würde. Doch Khomeini ließ den Brief zum Zeichen der Demütigung Chinas im iranischen Fernsehen veröffentlichen. Das ist jedoch eine längst vergessene Geschichte. Heute ist es die Islamische Republik, die viele Demütigungen hinnehmen muss. Das iranische Wirtschaftsmagazin Djahane Sanaat spricht gar von Unterwerfung, denn der Iran sei in allen Bereichen gezwungen, nach Chinas Pfeife zu tanzen. „Die Chinesen diktieren alles, weil sie wissen, dass wir völlig von ihnen abhängig sind“, schreibt ein Kommentator der Webseite Tabnak.

Und es sind nicht nur chinesische Elektrogeräte, Textilien und andere Waren, die den iranischen Markt und den Alltag beherrschen.

China von der Wiege bis zur Bahre

Der iranische Mittelstand stöhnt seit Jahren über die ungleiche Konkurrenz - und Präsident Hassan Rouhani gelobte bei seinem Amtsantritt Besserung. Doch noch hat sich nichts geändert. Selbst Koran, Rosenkranz und Kondome kommen inzwischen aus China. Neulich schrieben Geistliche aus der Stadt Ghom einen offenen Brief an den Minister für Kultur und Islamische Führung: Er möge doch Koran-Exemplare aus China genauer auf Druckfehler überprüfen.

Iranische Kinder spielen mit Spielautos aus China, die nach jeder Runde halt machen und religiöse Weisheiten auf Arabisch von sich geben. Wie erfinderisch sich die Chinesen auf dem iranischen Markt bewegen, beschrieb kürzlich die Webseite Fozule Mahale – zu Deutsch: Der Neugierige des Bezirks -: „Haben Sie jemals gehört, dass Steine den Koran rezitieren?“, fragte die Webseite ihre Leser und berichtete über einen Friedhof mit Grabsteinen, die in der Dunkelheit Koranverse aufsagen. Die Grabsteine mit Solarbatterien kommen aus China. Tagsüber speichern sie Energie, nachts zitieren sie mithilfe eines eingebauten Tonbands Gottesworte.

Andere Webseiten wollen vom Hörensagen wissen, dass selbst die Hautimplantate zur Wiederherstellung der Jungfräulichkeit aus China kommen.

Kein Geld für Erdöl

China ist der eigentliche Nutznießer der Sanktionen gegen den Iran. Selbst die begehrten westlichen Waren kommen über chinesische Händler in den Gottesstaat. Das Handelsvolumen zwischen Iran und China betrug in den vergangenen zehn Monaten 36 Milliarden Dollar, also schon jetzt fast 40 Prozent mehr als im gesamten vergangenen Jahr.

China ist Hauptabnehmer iranischen Erdöls, doch für sein Öl bekommt der Iran keine Dollar oder Euro, nicht einmal die chinesische Währung Yuan, sondern nur Waren. Denn wegen des Ausschlusses aus dem SWIFT-System der Banken ist eine Geldüberweisung von und nach Iran nicht möglich. „Auf chinesischen Konten haben wir momentan 23 Milliarden Dollar, über die wir nicht verfügen können und für die wir auch keine Zinsen bekommen“, sagte vergangene Woche Akbar Torkan, der Wirtschaftsberater des iranischen Präsidenten.

So gesehen ist der Status quo die beste Alternative für China. Solange die Sanktionen gegen den Iran bestehen, kann das Land im Iran-Geschäft fast konkurrenzlos seine Bedingungen diktieren. Das bedeutet jedoch nicht, dass China einen Iran mit Atomwaffe hinnehmen würde. Im Gegenteil: Als ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats hat auch China seit 2006 stets allen Resolutionen gegen den Iran zugestimmt.

Doch Peking wäre auch für den Fall einer Öffnung des iranischen Markts gut gewappnet. Vergangene Woche gab Ismail Mahssouli, Vizechef des Energieministeriums, bekannt, China werde im Iran Großprojekte im Volumen von 50 Milliarden Dollar finanzieren - die Verhandlungen seien abgeschlossen, das Abkommen unterschriftsreif. Auch nach einem Ende des Atomkonflikts und einer möglichen Öffnung des iranischen Markts werden die Chinesen in der Islamischen Republik weiterhin konkurrenzlos sein.