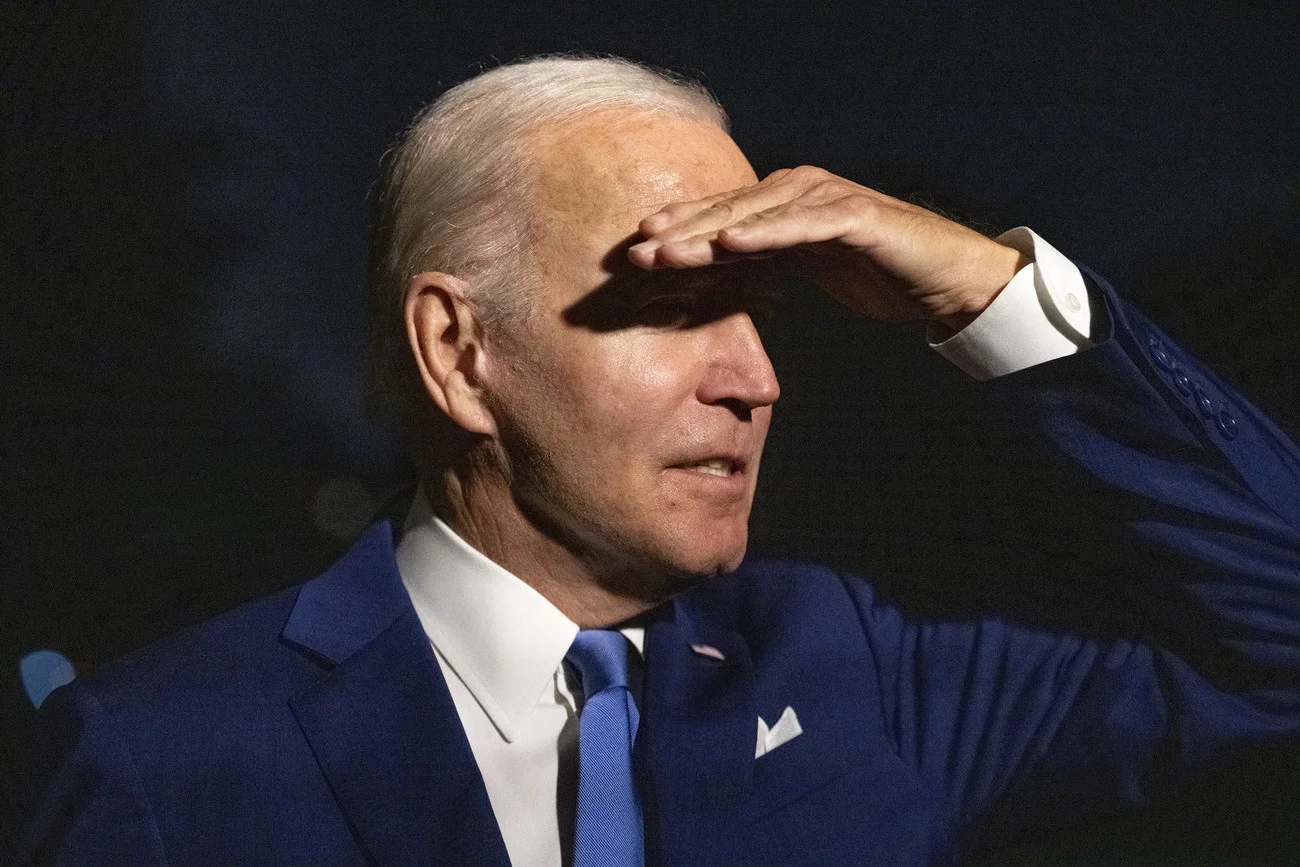

«Wir werden nicht weggehen und ein Vakuum hinterlassen», verkündete US-Präsident Joe Biden zum Abschluss seiner Nahostreise auf einer Konferenz des Golf-Kooperationsrates im saudischen Jeddah.

Die USA würden im Nahen und Mittleren Osten engagiert bleiben, um zu verhindern, dass Russland und China, ebenso der Iran, ein Machtvakuum in der Region schnell wieder aufzufüllen versuchen. Die Region, so Biden, bleibe auch weiterhin wichtig für die aussenpolitischen Ziele der Vereinigten Staaten, und man werde deswegen als aktiver Partner in der Region bleiben.

Konkret wurde Biden allerdings nur in zwei Fällen: In Jeddah gab er bekannt, dass Washington über 3 Mrd. Dollar in (nicht näher beschriebene) Infrastrukturprojekte in der Region und in Afrika investieren werde. Zuvor hatte er bereits in Jerusalem 100 Mio. Dollar für das «Auguste-Victoria-Hospital» auf dem Ölberg zugesagt – historisch ein deutsches Spital, das zu den wichtigsten für die palästinensische Bevölkerung zählt.

Nicht wie Trump

Im Vergleich hierzu war Bidens Vorgänger Trump erheblich aktiver in Nahost gewesen, wenn auch auf andere Weise und keineswegs immer mit positivem Ergebnis: So feierte Trump bei seinem Antrittsbesuch in Saudi-Arabien die Ausweitung der Waffengeschäfte mit Riad auf einen Umfang von insgesamt 350 Mrd. Dollar.

Er liess seinen Schwiegersohn Jared Kushner einen Nahost-Friedensplan entwerfen, der in erster Linie auf wirtschaftlichen Aspekten basierte und unter anderem dadurch torpediert wurde, dass Trump dem damaligen israelischen Premierminister Netanjahu den Rücken stärkte, indem er die Annexion der syrischen Golan-Höhen und Ostjerusalems durch Israel akzeptierte und für weitere Annexionen grünes Licht gab. Zum Beispiel von 40 Prozent des 1967 von Israel eroberten Westjordanlandes.

«Abraham-Abkommen»

Hierzu kam es nicht, aber die ohnehin unterkühlten Beziehungen zwischen der palästinensischen Verwaltung («Staat Palästina») und Israel wurden immer schlechter. Immerhin förderte die Trump-Verwaltung aber den Abschluss sogenannter «Abraham-Abkommen»–Friedensverträge zwischen Israel und einer Reihe arabischer Staaten am Persischen Golf sowie in Ost- und Nordwestafrika.

Vollen Frieden, so hiess es in den meisten Fällen, werde es erst nach einer Einigung zwischen Israel und den Palästinensern geben. Eine Formel, die auch jetzt noch von den Saudis als Voraussetzung für eine Anerkennung Israels vorgebracht wird.

Die Atomverhandlungen mit Iran treten an Ort

Von einem Präsidenten Joe Biden als Trump-Nachfolger versprachen viele sich grundlegende Veränderung. Nicht nur, weil die USA unter Biden Verhandlungen über eine Rückkehr zum Iran-Atomabkommen zustimmten, das sie unter Trump verlassen hatten. Sondern auch, weil Biden sich wiederholt eindeutig für die «Zweistaatenlösung» zwischen Israel und den Palästinensern ausgesprochen hatte.

Solche Erwartungen wurden aber enttäuscht: Die Atomverhandlungen in Wien machten in über einem Jahr kaum nennenswerte Fortschritte und standen öfter vor einem Abbruch als vor einem Abschluss. Die Gründe hierfür waren nicht immer zu erkennen, nicht selten aber dürfte es überwiegend Hinhaltetaktik gewesen sein, um Zeit zu gewinnen. Denn nicht nur in Washington hatte es einen Machtwechsel gegeben, sondern auch in Teheran: War mit Biden ein liberalerer Nachfolger ins Weisse Haus eingezogen, so ist bei den iranischen Wahlen im letzten Jahr auf den eher liberalen Präsidenten Hasan Ruhani der Hardliner Ebrahim Raissi ans Ruder gekommen. Und in Israel hatte der nationalistische Langzeit-Premier Benjamin Netanjahu nach den Wahlen keine Regierungsmehrheit mehr bilden können, sein Nachfolger Naftali Bennett aber entstammt demselben rechten Lager und setzte den alten Kurs mehr oder weniger fort. Bis eine wachsende Zahl von Anschlägen und ihre Folgen sowie ernste Streitigkeiten in seiner Koalition Bennett zum Rückzug bewegten und zur Übergabe an den bisherigen Aussenminister Ya‘ir Lapid, angeblich ein Liberaler, aber geübt im Regieren mit Rechten.

«You need not be a Jew to be a Zionist»

Als Joe Biden zu seinem ersten offiziellen Besuch in Israel eintraf, da konnte man ahnen, wie wenig Lapid auf Grund solch einer Vorgeschichte bei den für November geplanten nächsten Wahlen ausrichten dürfte. Es fing schon damit an, dass nicht Premier Lapid Biden auf dem Flugfeld begrüsste, sondern auch Vorgänger Bennett und Vorvorgänger (und heutiger Oppositionsführer wie Korruptionsangeklagter) Netanjahu. Biden wollte sich offenbar nicht in den bereits einsetzenden Wahlkampf einmischen und verfielt deswegen auf eine Begrüssung, die in Israel viele verzückt haben mag, aber angetan sein dürfte, die Gespräche Bidens in Israel wegen vermeintlicher Parteilichkeit nicht ernst zu nehmen: «You need not be a Jew to be a Zionist.» («Man braucht nicht Jude zu sein, um guter Zionist zu sein.»)

Es kam, wie es kommen musste: Mit seinen israelischen Gesprächspartnern war Biden sich einig im einzigen Thema, das geblieben war: Iran und die Bombe: Man werde nicht zulassen, dass der Iran Atommacht werde. Eine Warnung, die schon fast wie eine Kriegsdrohung klang. Sie rief das Gerücht erneut wach, Biden wolle eine «nahöstliche Nato» ins Leben rufen, um dem Iran etwas entgegenzusetzen. Das Dementi, das daraufhin zu hören war, dürfte stimmen.

Kampf um die Gunst des Iran

Im Iran schliesslich verfolgte man den Besuch von Biden mit gehörigem Interesse. Zumal sich für Dienstag der russische Präsident Wladimir Putin in Teheran angekündigt hat. Die Beziehungen zwischen Iran und Russland sind aufgrund des Ukraine-Krieges enger geworden – selbst wenn der Iran dementiert, er wolle Moskau iranische Drohnen liefern. Der ehemalige iranische Botschafter in Moskau, Nasser Nobari, jedenfalls meint in einem Interview mit der Teheraner Tageszeitung «Hamshari», man könne sich auf einen Konkurrenzkampf zwischen Moskau und Washington um die Gunst des Iran gefasst machen. Der Nahe und Mittlere Osten sei nicht erst durch die Ereignisse in der Ukraine zu einem «Herzstück der Konfrontation zwischen den USA und Russland geworden».

Ein Satz, der auch von Biden stammen könnte …