Die «Zürcher Konkreten» Camille Graeser, Richard Paul Lohse, Max Bill und Verena Loewensberg, deren Erbe das Haus Konstruktiv verpflichtet ist, haben die Kunst des vergangenen Jahrhunderts viel stärker geprägt als allgemein bekannt. Mit ihrer konsequenten Absage an das Abbilden folgten sie den revolutionären Aufbrüchen des russischen Suprematismus und der holländischen De-Stijl-Bewegung der 1910er-Jahre. Die «Zürcher Konkreten» verstanden ihre Kunst als «konkret» im Sinne des De-Stijl-Theoretikers Theo van Doesburg, der 1930 geschrieben hatte, er spreche von konkreter, nicht von abstrakter Malerei, «weil nichts konkreter, nichts wirklicher ist als eine Linie, eine Farbe, eine Fläche». Das konstruktiv-konkrete Gestalten des Zürcher Quartetts mit «reinen» Form- und Farbelementen und die oft mathematisch oder aleatorisch gebauten Kompositionen bahnten bereits Wege zur konzeptuellen Kunst, die in der Gegenwart zur wichtigsten Strömung avanciert ist.

Diese Einflüsse und Rückgriffe im gegenwärtigen Kunstschaffen zu dokumentieren und zu untersuchen, ist das ehrgeizige Vorhaben der aktuellen Schau im Haus Konstruktiv. Dessen Direktorin Sabine Schaschl hat 34 Künstlerinnen und Künstler sowie ein Kollektiv mit Werken eingeladen, die zur Thematik des Hauses in einem Bezug stehen. Bei der Präsentation setzt Sabine Schaschl ganz auf die lebhaften Interaktionen, die sich sowohl unter den Exponaten als auch zwischen ihnen und dem Geist von Haus Konstruktiv entspinnen. Sie verzichtet auf Beschriftungen bei den Objekten. Die Besucher sollen sich nicht bücken, um Täfelchen zu lesen, sondern den Kunstdingen frei und offen gegenübertreten und der neugierigen Wahrnehmung ihren Lauf lassen. Für die dann geweckten Informationsbedürfnisse gibt es in jedem Raum Saaltexte zum Mitnehmen.

Schlüsselwerk von Esther Stocker

Die Ausstellung der drei Dutzend künstlerischen Statements ist auf vier Stockwerken als Parcours eingerichtet. Wer ihn absolviert, begegnet bei jedem Gang durchs Treppenhaus der Installation der Südtirolerin Esther Stocker (Bild ganz oben). Ihre Arbeit kann als Schlüsselwerk der gegenwärtigen Schau figurieren. Die Künstlerin hat in dem über fünf Etagen führenden Treppenhausschacht mit schwarzen Vierkanthölzern eine dreidimensionale Komposition vertikaler Linien realisiert. Auf jeder Ebene zeigt das Werk sich anders, in jeder Perspektive ergeben sich neue Gesten und Fluchten.

Esther Stockers Gruss an die konkret-konstruktive Kunst ist augenfällig. Er kommt von weit her, von einer um drei Generationen jüngeren Position, die sich in die Gefilde der Konzeptkunst hinein entwickelt hat. Trotz der Distanz drückt dieser Gruss Einverständnis, ja Vertrautheit aus. Von Epigonentum jedoch keine Spur! Schon der selbstbewusste Titel «The future of thinking» deutet auf die Souveränität, die hier am Werk ist. Esther Stocker spielt mit den bildnerischen Elementen des konstruktiven Gestaltens, als da sind: geometrische Körper, Linien, Reinheit, Variation. Mit stupender Könnerschaft amalgamiert sie sodann ihre Komposition mit der architektonisch-räumlichen Situation. Was beim Zusammentreffen des sachlichen Industriebaus mit der minimalistischen Intervention herauskommt, ist Poesie, Eleganz, Musik.

Bild der Zurichtung

Von der dänischen Gruppe Superflex (Rasmus Nielsen, Jakob Fenger, Bjønstjerne Christiansen) ist die 2006 entstandene Installation «Copy right» zu sehen: 80 gleiche weisse akkurat im Karree auf einem weissen Sockel angeordnete Stühle, die den berühmten Ant Chair von Arne Jacobsen imitieren. Die aus Bugholz geformte Lehne und Sitzfläche ist bei allen Exemplaren in gleicher Weise beschnitten. Die abgesägten Stücke liegen zwischen den Stühlen auf dem Sockel, und Spuren von Sägemehl zeugen von der brachialen Korrektur, die da vorgenommen wurde. Die dabei entstandene Form kommt dem Arne-Jacobsen-Original tatsächlich nahe.

Original und Kopie: Schon der Werktitel legt die Spur zu diesem nicht nur in der Kunst virulenten Thema. In Kultur und Konsumwelt sind geschützte Kreationen und Marken prestigeträchtige Güter von hohem und bisweilen umstrittenem Wert. Vorbilder zu imitieren ist darüber hinaus eine der eminenten Triebkräfte sozialen Verhaltens. Statt «Copyright» nennen Superflex ihre Installation mit einem Augenzwinkern «Copy right»: Wenn schon, dann kopiere richtig – und säge die Stühle ab, bis sie dem Ant Chair gleichen. Und das bitte in Serie, denn nur in der Masse ergibt die Kopie einen Sinn.

Die barbarisch zurechtgesägten Stühle bieten auch noch andere Lesarten an. Sie können Sinnbilder der Zurichtung, der Dressur, der Uniformität sein. Die Superflex-Installation erinnert an drangsalierte Individuen in autoritären Systemen, die man nach verordnetem Schema zurückstutzt und in Formation aufmarschieren lässt. Wie Opfer von Diktaturen sind die Superflex-Stühle alle auf gleiche Weise versehrt, das unerwünscht Überstehende liegt als Abfall am Boden – was man auf den ersten Blick leicht übersieht. Dafür aber passen die Exemplare jetzt, sie sind «richtige» Kopien des vorgegebenen Musters. Alle Individualität wurde ihnen ausgetrieben. «Copy right» ist auch eine Karikatur des Prinzips Einheitlichkeit, das sich im Markenfetischismus der Konsumwelt genauso äussert wie im Zwang autoritärer Herrschaftssysteme.

Als konzeptuelles Werk, das aus einer multiplen Anordnung von Alltagsobjekten besteht, greift die Installation zurück auf jenes «konkrete» Kunstverständnis, das nichts abbilden will. In Anlehnung an van Doesburg formuliert: Linien sind nichts weiter als Linien, Farben sind Farben, Flächen sind Flächen – und Stühle sind eben Stühle. Superflex geht nun aber doch ein bisschen über diese ästhetische Askese des konkret-konstruktiven Kunstverständnisses hinaus und fügt mit den Spuren der Absäge-Aktion ein erzählendes Element hinzu: Es ist etwas passiert, jemand hat eine Absicht in Taten umgesetzt. Der Werktitel macht Andeutungen, worum es dabei gegangen sein könnte. Doch seine Bedeutung bleibt vage. Vielleicht kann man über das «Stühle sind Stühle» hinaus bloss noch sagen: Sägespuren sind Sägespuren. Superflex spielt auf diese Weise nicht nur mit möglichen Bedeutungen dessen, was «Copy right» eventuell erzählt, sondern auch mit dem Status ihres Werks: Es könnte sich dem Anschein zum Trotz eben doch um ein – ganz im Sinne Theo van Doesburgs – «konkretes» Werk handeln.

Kostbar wie Lapislazuli

Der Parcours durch die konkrete Gegenwart ist reich an Spektakulärem. Manches davon ist jedoch etwas versteckt und zeigt sich erst, wenn man sich mit Kontext und Entstehung der Werke befasst. Eines der verborgenen Spektakel tut sich beispielsweise auf, wenn man gewahr wird, dass Herbert Hintereggers streng geometrische Bilder teils mit Kugelschreibertinte gemalt sind. Er extrahiert sie aus Hunderten von Bic-Kugelschreibern in einem langwierigen Verfahren. Die gewonnene Farbe schillert fast überirdisch und erscheint so kostbar wie Tizians Lapislazuli-Blau.

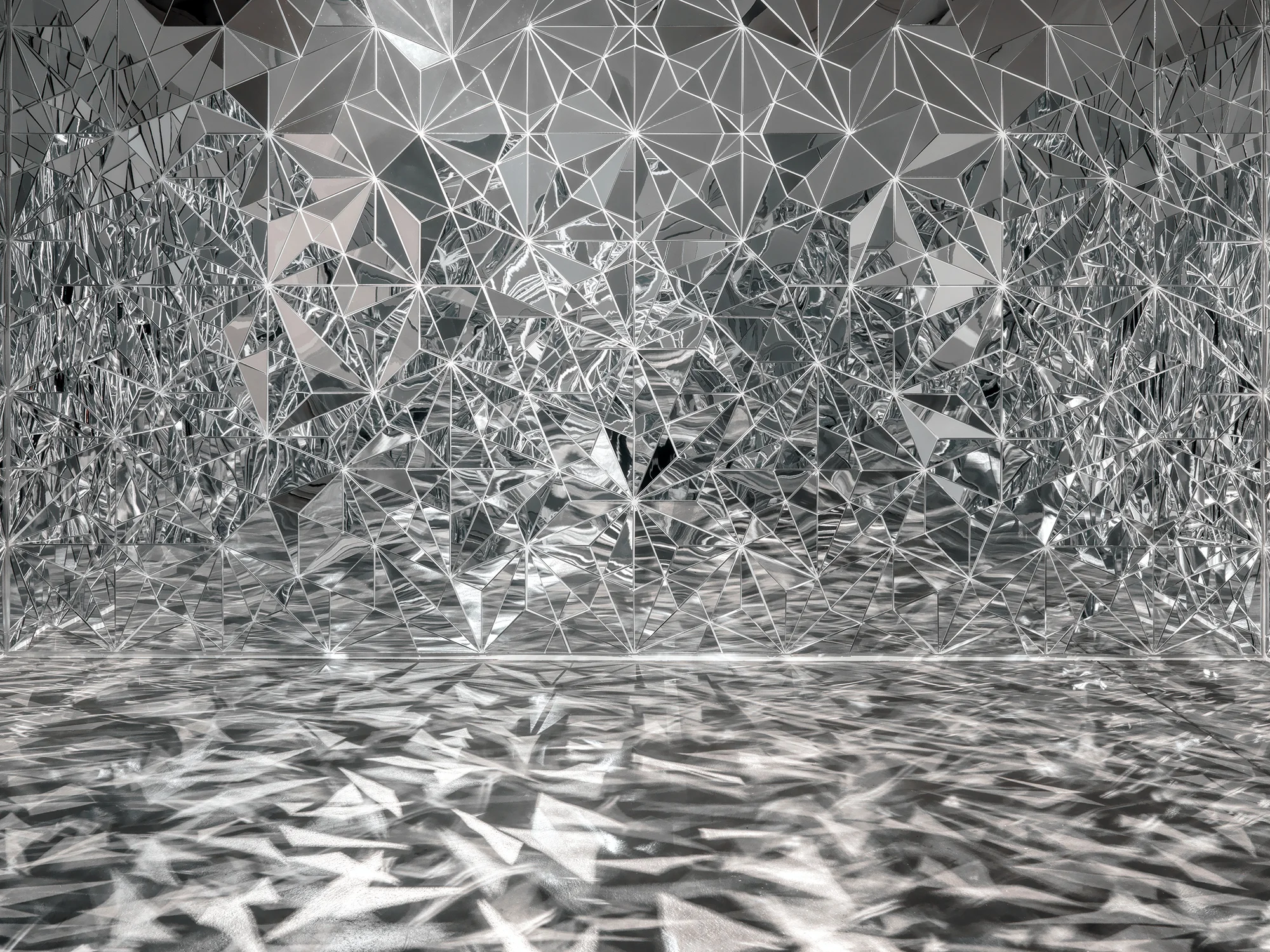

Im gleichen Raum wie Hinteregger stellt Timo Nasseri drei Arbeiten aus. Seine Installation «Florenz–Bagdad» hat zu Recht auch das Sujet für das Ausstellungsplakat geliefert: ein Raum, dessen Wände vollständig mit dreieckigen Spiegeln bedeckt sind, angeordnet in hochkomplexer orientalischer Ornamentik. Wer sich hineinbegibt, sieht lauter endlose Reflexe, aber nirgends sich selbst in Gänze. Mit dem Titel spielt Nasseri auf ein Buch des Kunsthistorikers Hans Belting an. In «Florenz und Bagdad – Eine westöstliche Geschichte des Blicks» untersucht Belting die unterschiedlichen Bildkonzepte von okzidentaler Renaissance und orientalisch-islamischer Kultur: hier die Zentralperspektive mit dem Herrscherblick des wahrnehmenden Individuums, dort die ornamental ausgefächerte Bildwelt, die dem Betrachter keinen festen Ort gibt und ihn an sein Inneres verweist.

Das Elementare im Dazwischen

Nasseri, ein Deutscher iranischer Abstammung, lotet mit seinen Werken immer wieder kulturelle Differenzen zwischen Orient und Okzident aus, um die Selbstverständlichkeiten beider Seiten zu hinterfragen. Bei seinen Arbeiten sind die Bezüge zu dem vom Haus Konstruktiv gepflegten Erbe etwas verborgen, aber durchaus vorhanden: Sie liegen in der interkulturellen Zwischenposition, welche Nasseri nutzt, um zum Elementaren vorzudringen.

Die plane Spiegelfläche ist gewissermassen der Garant zentralperspektivischer Wahrnehmung. Sie zeigt uns die Welt und uns selbst «real» und bestätigt uns in der Annahme, im Mittelpunkt zu stehen. Es genügt Nasseri, die spiegelnde Fläche nach Vorgabe orientalischer Ornamentik in ein Netz von Dreiecken aufzulösen und die einzelnen Stücke um jeweils wenige Millimeter zu kippen. Schon finden wir uns selbst nicht mehr gespiegelt wieder, sondern glauben uns in eine Märchenwelt versetzt. Die Installation «Florenz–Bagdad» ist als ornamental «gebrochenes» Spiegelkabinett ein Zwitter, der uns in eine Position zwischen der Ästhetik der Zentralperspektive und derjenigen des unendlichen Ornaments versetzt. In diesem Dazwischen werden beide Wahrnehmungswelten als kullturelle Setzungen erkennbar.

Bei den Konkreten hat sich die Kunst in einem revolutionären Akt vom Abbilden des Wahrgenommenen verabschiedet. Timo Nasseri – und mit ihm ein Grossteil der zeitgenössischen Kunst – ist weitergegangen und bewegt sich in einer ästhetischen Sphäre, in der nicht nur dieser Bruch mit der Objektwelt zur Basis künstlerischen Schaffens geworden, sondern zudem auch das Wahrnehmen selbst problematisiert ist.

Museum Haus Konstruktiv Zürich: Konkrete Gegenwart – Jetzt ist immer auch ein bisschen gestern und morgen, kuratiert von Sabine Schaschl, bis 5. Mai 2019