Schon seit Jahrzehnten prophezeien Wissenschaftler, der Golfstrom, die «Heizung Europas», könnte im Zuge der Klimaerwärmung zum Erliegen kommen. Nun zeigt eine neue Studie aus Bern: Es gibt keine belastbaren Daten dazu. Alles blinder Alarm also? Das ist die Frage.

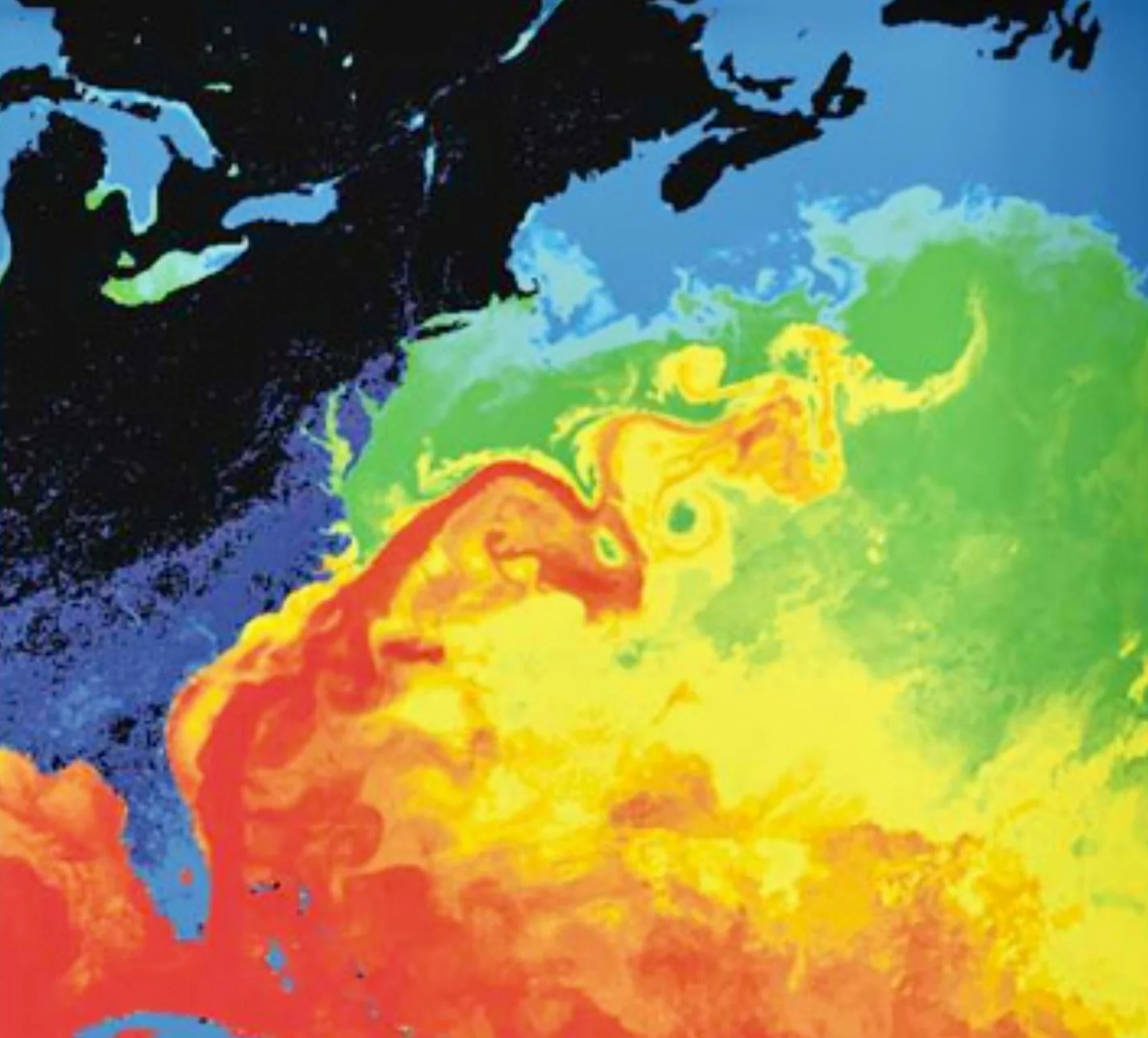

Wir Europäer verdanken der Ozean-Zirkulation im Nordatlantik viel. Getrieben von Winden und der Corioliskraft – der von der Erddrehung verursachten Kraft – transportiert sie warmes Wasser von Süden her nach Norden – daher auch der gebräuchliche Name «Golfstrom», und sie verteilt Sauerstoff und Nährstoffe. Dank dieser Meeresströmung ist es in unseren Breiten wärmer, als es von der geografischen Lage her eigentlich sein dürfte. Das heisst: Würde der Golfstrom erlahmen oder gar abbrechen, dann könnte es innert weniger Jahre um mehrere Grad kälter werden.

Genau dies befürchten die Klimaforscher, die sich mit den Folgen der Klimaerwärmung befassen. Weshalb auch der Weltklimarat IPCC den Zusammenbruch der atlantischen Zirkulation als einen von fünfzehn Kippelementen bezeichnet hat, bei deren Überschreitung das Klimasystem in einen neuen stabilen, für die Menschheit unter Umständen katastrophalen Zustand übergeht. Und weshalb auf diesem Gebiet auch seit Jahrzehnten rege geforscht wird. Mit freilich sehr kontroversen Resultaten. Ein Beispiel nur: 2023 sagten zwei dänische Wissenschaftler voraus, bereits ab 2025, wahrscheinlich aber Mitte dieses Jahrhunderts, könnten Ausläufer des Golfstroms kollabieren. Allerdings: Auch aus Fachkreisen mussten sie sich harsche Kritik anhören. «Moderne Klimamodelle zeigen kaum noch, dass dieses System kippen könnte», zitiert die «Welt am Sonntag» den angesehenen deutschen Klimaforscher Jochem Marotzke.

Warnungen haben bessere Chancen

Dennoch schafften es meist nur Warnungen in die Schlagzeilen. Und: «Selbst in Wissenschaftsmagazinen haben entsprechende Studien grössere Chancen», sagt Marotzke. «Abwägende Risikokommunikation verspricht eben keine Aufmerksamkeit.» So sind denn auch die Aufmerksamkeits-Chancen einer Studie eher gering, welche Forscher der Universität Bern unter Leitung von Jens Terhaar zusammen mit der Woods Hole Oceanographic Institution in den USA gerade eben im Fachmagazin «Nature Communications» veröffentlicht haben. Mit einem neuen methodischen Ansatz mithilfe von 24 Erdsystemmodellen kommt die Studie zum Schluss: Eine Abschwächung der atlantischen Zirkulation ist für den Zeitraum von 1963 bis 2017 nicht feststellbar. «Unsere Rekonstruktionen zeigen zwar eine erhebliche Variabilität, aber ein klarer Trend lässt sich nicht feststellen», wird Terhaar in der Mitteilung der Universität Bern zitiert. Dennoch sei mit Blick auf den zukünftigen Klimawandel und seine Folgen Entwarnung nicht angesagt. Denn die Zirkulation werde durch den Klimawandel mit Sicherheit abgeschwächt. «Es ist jedoch weiter höchst unsicher, wie gross diese Abschwächung sein wird und mit welchen Folgen in Zukunft gerechnet werden muss.» Weshalb die Studienautoren ihre Resultate denn auch mit «Einschränkungen und Vorbehalten» versehen.

Das steht nun in deutlichem Gegensatz zu jenen Warnungen, die in den Medien gern verbreitet werden. «Das Szenario vom <Golfstrom-Kollaps> ist ins kollektive Gedächtnis eingegangen», fasst der studierte Klimawissenschaftler, Buchautor und Journalist Axel Bojanowski die Lage zusammen, und findet Belege für einen verbreiteten Katastrophismus, die bis in die 1990er-Jahre zurück reichen.

UN-Klimarat bleibt vorsichtig

Allerdings: Eine Entwarnung bedeutet die Studie aus Bern und den USA nicht, das unterstreicht auch Jens Terhaar. Aber sie illustriert, wie komplex die Verhältnisse in den Ozeanen sind und wie mangelhaft die Datenlage. Als wahrscheinlich gilt durchaus, dass eine Zunahme an Schmelzwasser aus dem hohen Norden den Golfstrom verändert. Das hängt damit zusammen, dass das warme Wasser sich deshalb auf der Oberfläche hält, weil es weniger dicht und damit leichter ist als das darunter liegende kalte Wasser. Auf dem Weg nach Norden nun verdunstet viel Wasser, damit steigt der Salzgehalt, der Strom wird schwer und sinkt in mehreren riesigen Wasserfällen im Atlantik auf der Höhe Grönlands in die Tiefe, wo dann der langsamere Rückweg durch die Ozeane beginnt.

Wenn nun die Klimaerwärmung mehr Eis schmelzen lässt, vermischt sich dieses Süsswasser mit dem herantransportierten Salzwasser, der Golfstrom schwächt sich ab. Doch wann und wo dies geschieht, das ist vollkommen offen. Deshalb sieht zwar auch der UN-Klimabericht Anlass zur Prognose, dass sich die nordatlantische Strömung mit «hoher Wahrscheinlichkeit» abschwächen könnte. Dass aber unklar bleibe, wie deutlich diese Abschwächung ausfallen würde.

Muss man als Wissenschaftler zum Warner werden?

Nichts illustriert die Problematik vieler Klimadebatten so gut wie die Debatte über einen erlahmenden Golfstrom. Da sind, zum einen, Wissenschaftler, die zu vorsichtiger Nüchternheit neigen, denen aber der Rang abgelaufen wird von anderen, die sich in erster Linie als Warner sehen. Bojanowski zitiert etwa eine Warnung von Stefan Rahmstorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, der 2018 aufgrund neuer Modellierungen verkündete: «Klimamodelle haben es lange vorhergesagt, jetzt passiert es: Das Golfstromsystem macht schlapp.» Er verstehe sich als Vorsorgender, betont Hans Joachim Schellnhuber, Gründungsdirektor und langjähriger Leiter des Potsdam-Instituts, im Gespräch mit dem «Tages-Anzeiger». «Eigentlich müssten sich jene Klimaforscherinnen und Klimaforscher rechtfertigen, die berechtigte Warnungen nicht klar aussprechen», sagt er.

Und Schellnhuber skizziert sogar eine Idee, wie sich das politische System «klimagerecht» umbauen liesse: Indem nach dem Vorbild der attischen Demokratie im alten Griechenland Politiker nicht gewählt, sondern für eine begrenzte Zeit für ihre Funktionen ausgelost werden. Das Los sorge dafür, dass ein repräsentativer Querschnitt der Bevölkerung an der Regierung teilnehme, und niemand müsse Geschenke an irgendeine Interessengruppe verteilen. Denn: «In vielen Ländern sind die Demokratien in gewissem Sinne korrupt», auch wenn die Schweiz da «vielleicht noch eine rühmliche Ausnahme sein» möge.

Die Vorteile der Debattier-Demokratie

Das Lob für die Schweiz in Ehren, die ja auch ihr Heer an Lobbyisten hat. Aber soll man die Herrschaft tatsächlich einem Trüpplein zufällig ausgeloster Amtsträger überlassen? Würde dies die besseren Entscheide zeitigen als unsere Dauer-Debattier-Demokratie? Der Vorteil dieser Demokratie liegt darin, dass einmal getroffene Entscheidungen in aller Regel auch akzeptiert und dass frühzeitig mehrheitsfähige Kompromisse gesucht werden. Mehrheiten aber braucht jede tragfähige Klimapolitik. Man findet sie nur in einem langsamen Prozess, in dessen Verlauf dem Drängen auch der Klimaforschung immer wieder Steine in den Weg gelegt werden.

Damit und mit den Ungewissheiten der Klimaforschung aber müssen wir leben. Die von den Medien mit einer gehörigen Portion Lust am Untergang aufgegriffene Dauer-Warnung mancher Forscher stumpft ab und macht «öko-depressiv», wie es Bertrand Piccard kürzlich ausgedrückt hat. Sie fördert einen Pessimismus, der, wie es Niklas Boers von der Technischen Universität München sagt, dazu führt, «dass man aufgibt, CO2-Emissionen einzusparen, weil man sagt, es ist eh schon zu spät».