Seine Gedichte galten lange als kaum lesbar. Dabei hätte deren berühmtestes, die zwischen 1944 und Anfang 1945 entstandene, erstmals 1948 gedruckte «Todesfuge», schon früh als Beweis dienen können, dass dem nicht so ist. Gewiss, Celans Lyrik ist zumeist weder anschaulich beschreibend noch an klassische Gedichtformen gebunden. Doch wer sich in ihre Sprachbilder vertieft, auf das Gewebe der Anspielungen achtet, wer auf Rhythmen und Sprachmelodien hört und die Komposition der Verse und Strophen mitliest, wird gerade in «Todesfuge» ein Kunstwerk erkennen, das deutlich zu einem spricht.

Flackernde Bilder des Grauens

«Todesfuge» ist mit 36 breit laufenden Zeilen eins der längsten Gedichte Celans. Die ohne Interpunktion gesetzten Wörter geben ihm eine Atemlosigkeit, die wiederholten Textstücke einen panischen Duktus. Das Gehetzte drückt sich auch im durchgehend dreisilbigen Daktylus mit Auftakt und geschlossenem Zeilenende aus. Einzig das leitmotivische «Schwarze Milch der Frühe» weicht mit schwerem Schritt von diesem Grundmetrum ab.

Flackernde Bilder rufen die grauenvolle Realität der Konzentrationslager hervor: «wir schaufeln ein Grab in den Lüften da liegt man nicht eng»; «er pfeift seine Rüden herbei/ er pfeift seine Juden hervor»; «Er ruft spielt süsser den Tod der Tod ist ein Meister aus Deutschland/ er ruft streicht dunkler die Geigen dann steigt ihr als Rauch in die Luft»; «der Tod ist ein Meister aus Deutschland sein Auge ist blau/ er trifft dich mit bleierner Kugel er trifft dich genau». Diese letzten zwei Zeilen sind herausgehoben durch den einzigen Reim des ganzen Gedichts: sein Auge ist blau/ er trifft dich genau.

Absage an politische Literatur

Der strophisch gegliederte Bau mit Wiederholungen, Variationen und wechselnden Kombinationen legt es nahe, den Titel «Todesfuge» wörtlich zu verstehen und hinter der Form des Gedichts ein musikalisches Kompositionsprinzip zu vermuten. Celan selbst hat das dementiert. 1961 schreibt er an einen Verleger, das Gedicht sei «nicht ‘nach musikalischen Prinzipien komponiert’; vielmehr habe ich es, als dieses Gedicht da war, als nicht unberechtigt empfunden, es ‘Todesfuge’ zu nennen [...]. ‘Todesfuge’ – das ist ein einziges, keineswegs in seine ‘Bestandteile’ aufteilbares Wort.»

Zwei Jahre nach dieser Äusserung besteht Celan gegenüber einem anderen Verleger darauf, die Veröffentlichung von «Todesfuge» sei nur statthaft, wenn im Nachwort darauf hingewiesen werde, dass «seine Gedichte nicht als politische Gedichte betrachtet» werden sollen. Man schreibt das Jahr 1963. Die verlangte explizite Abgrenzung steht im Kontext von Celans Absage an die in der deutschen Nachkriegszeit in Schwang gekommene «engagierte» oder «politische» Literatur. Der Holocaust ist für Celan kein im üblichen Sinn politisches Thema, sondern etwas viel Umfassenderes, Grundlegenderes. Die Shoah ist auch nicht vorbei; sie hat die Condition humaine für immer umgepflügt. Celans ganzes dichterisches Schaffen steht im Bann dieser fundamentalen Erfahrung. Der Schatten des existenziellen Schreckens liegt auf fast jedem seiner Gedichte.

Von der Bukowina ins französische Exil

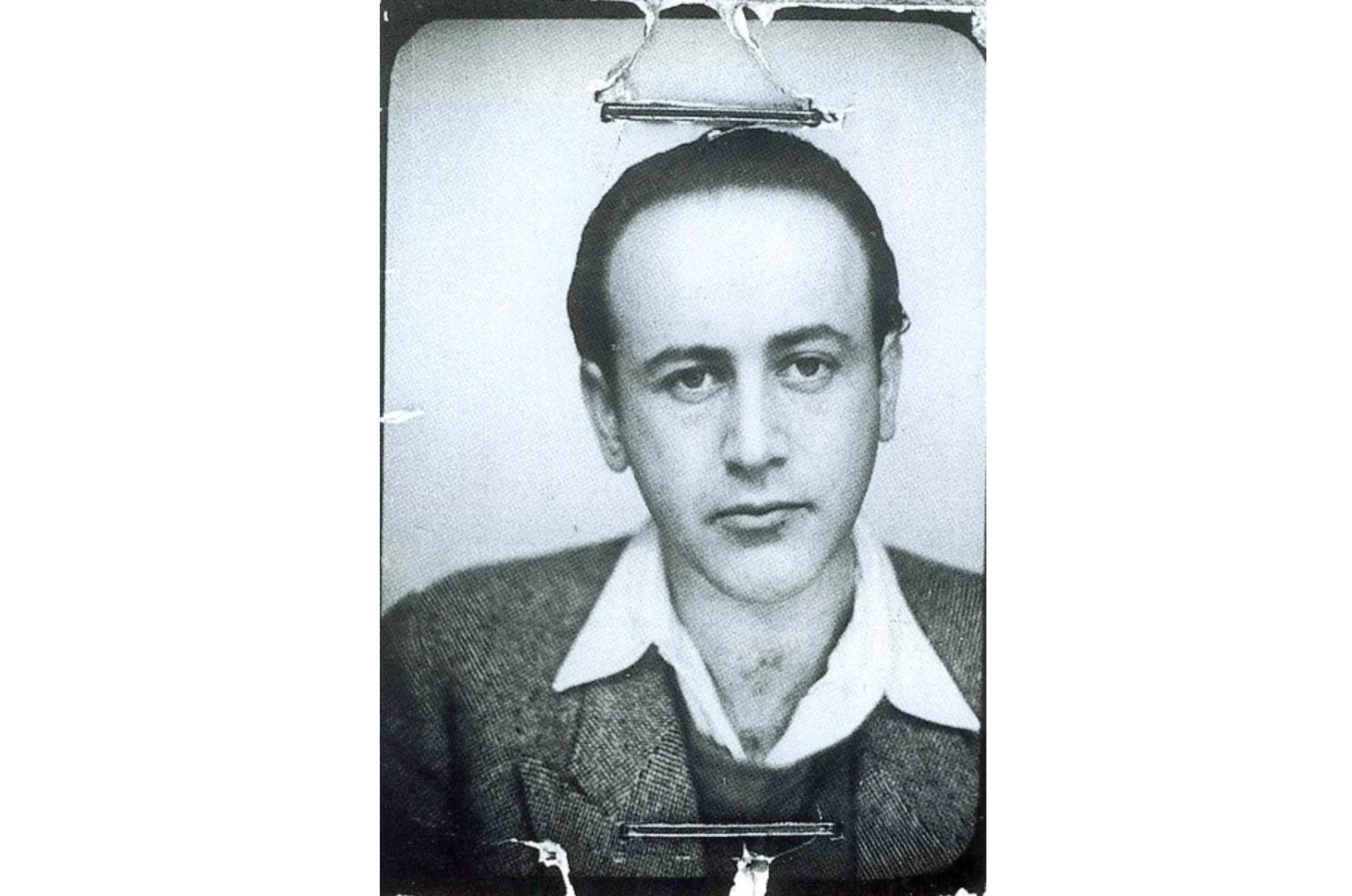

Paul Celan wird 1920 als Paul Antschel geboren. Er ist das einzige Kind einer deutschsprachig-jüdischen Familie in Cernowitz in der Bukowina. Celan ist ein Anagramm des rumänisierten Familiennamens (Aussprache: Tselan). Nach dem Einmarsch der Deutschen 1941 werden die Eltern in einem Zwangsarbeiterlager interniert, wo der Vater bald darauf an Typhus stirbt und die Mutter von einem SS-Mann ermordet wird. Um der Deportation zu entgehen, meldet sich Paul Celan 1942 für den Arbeitsdienst, wo er von den deutschen Besetzern zur Zwangsarbeit im Strassenbau eingesetzt wird. Das Schuldgefühl des im Holocaust Davongekommenen und den Selbstvorwurf, seine Eltern im Stich gelassen zu haben, wird er lebenslang nicht los.

Nach Kriegsende treibt ihn die kommunistische Diktatur in die Flucht nach Wien, wo er 1948 Ingeborg Bachmann kennenlernt. Die Beziehung der beiden ist über viele Jahre einerseits ein unstetes Liebesverhältnis, andererseits aber auch ein fruchtbares literarisches Geben und Nehmen. Ihre Korrespondenz ist eine von vielen im Nachlass Celans, der neben seinem Rang als Lyriker ein wunderbarer Briefschreiber und vor allem auch ein bedeutender Übersetzer ist.

Seit 1948 lebt Celan in Paris im freigewählt nicht-deutschsprachigen Exil. 1952 heiratet er dort die Malerin Gisèle Lestrange, mit der er auch künstlerisch zusammenarbeitet.

Expeditionen ins fremde Deutsch

Zur deutschen Sprache bleibt sein Verhältnis gespannt. Nach einem Aufenthalt in Deutschland schreibt er an seine Frau: «Wenn es etwas gibt, was dieser Aufenthalt mich einmal mehr gelehrt hat, so ist es dies: die Sprache, mit der ich meine Gedichte mache, hat in nichts etwas mit der zu tun, die hier oder anderswo gesprochen wird [...]. Wenn es noch Quellen gibt, aus denen neue Gedichte (oder Prosa) hervorsprudeln könnten, so werde ich sie nur in mir selber finden und nicht etwa in den Gesprächen, die ich in Deutschland mit Deutschen auf Deutsch führen könnte. Dieses Land, ich mag es überhaupt nicht.»

Celan sagt nicht, er mache seine Gedichte «in dieser Sprache», sondern «mit dieser Sprache». Bei ihm, der so genau ist mit den Wörtern, ist diese Formulierung zweifellos gewollt und wohlüberlegt. Er beherrscht das Deutsche in der sprachgeschichtlichen Tiefe und in der Weite der Ausdrucksmöglichkeiten wie nur wenige. Gerade indem er fremdelt mit dieser Sprache, wird sie ihm zum Gegenüber. Wenn er mit der deutschen Sprache seine Gedichte macht, so ist dieses «mit» kein instrumentelles, sondern eher ein dialogisches, manchmal gar ein konfrontatives: Celan ringt dem Deutschen seine Wörter ab, formt sie neu. Allein die Liste seiner Wortschöpfungen würde ein Buch füllen.

Doch er ist nicht nur Erfinder, sondern ebenso sehr auch Finder von Sprache. Er liest von den griechischen Klassikern und der Bibel bis zu Tageszeitungen, von zeitgenössischer Literatur bis zu medizinischen (er hat vor dem Krieg ein Medizinstudium begonnen) und geologischen Fachbüchern ganze Text-Universen. Und bei solchen Buchstaben-Expeditionen liest er alles auf, was sich dann in seine poetischen Kreationen einklinkt und dort enigmatische Bedeutungen und nie gehörte Sprachklänge erzeugt.

Jüdische Textkultur

Lyrische Expression entsteht bei Celan nicht aus dem genialen Wurf. Er klopft die Wörter sorgfältig ab nach semantischen Gehalten und verdecktem Hintersinn, webt eine dichte Textur von Verweisen und Andeutungen und greift dabei zurück auf seine Streifzüge durch diverse Welten des Wissens. Es lohnt sich, zum Lesen seiner Gedichte philologische Kommentare und Deutungen zu Hilfe zu nehmen. Celans Werk will erarbeitet und interpretiert sein. Liest man es nur als expressive Sprachmusik, so bleibt das Verständnis an der Oberfläche.

Bei diesem Poeten hat man es mit einem jüdisch geprägten Umgang mit Sprache und Texten zu tun, dessen Prinzip im Talmud verkörpert ist. Dieser schliesst die Tora, die jüdische Bibel, in einem langen Prozess des Interpretierens, Kommentierens und Weiterschreibens ans Leben an. Celan macht dasselbe in der Gegenrichtung: Er sammelt das von Wörtern Gemeinte und Angedeutete ein und verdichtet es zu einem «verkieselten» (ein mehrfach auftauchendes Celan-Wort) Text. An diesem gleitet das oberflächliche Lesen ab; er gibt das in ihm Konzentrierte erst einer geduldigen Deutungsarbeit preis, wie sie durch den Umgang mit dem Talmud in Celans Herkunft habitualisiert war.

Vom «hohen Ton» zum Surrealismus

Celans Poesie kommt in seinen ersten Gedichtbänden «Der Sand aus den Urnen» (1940–48) und «Mohn und Gedächtnis» (1944–52) noch mehrheitlich in klassischem Gewand mit Strophen, Metren und Reimen daher. Sie erinnern mit ihrem lyrisch hohen Ton an Rilke, der für Celan ein Vorbild war. Im Gedicht «Corona» (1948 in Wien entstanden, Ingeborg Bachmann gewidmet) ist der Rilke-Ton unüberhörbar; mit der Schlusszeile «Es ist Zeit» setzt Celan sogar eine wörtliche Referenz auf den berühmten Anfang von Rilkes «Herbsttag» (1902).

In Paris ändern sich Celans Gedichte. Er nimmt den Ton von Expressionismus und Surrealismus auf. Das poetische Koordinatensystem orientiert sich jetzt an Rimbaud, Baudelaire, Apollinaire, Breton, Aragon. Celan wendet sich freien rhythmischen und strophischen Formen zu, beginnt den Text als frei gestaltbares Material zu komponieren. Zunehmend löst er sich auch von der Syntax des Erzählens und Beschreibens, ja überhaupt vom klaren Inhalt. Was aber bleibt und sogar zunehmend die Tonalität bestimmt, ist die allgegenwärtige Todesthematik.

Absturz in der Gruppe 47

Es ist Ingeborg Bachmann, die Celan die Einladung zur «Gruppe 47» verschafft, dem für die deutsche Nachkriegsliteratur prägenden Literatenkreis. Die von Hans Werner Richter initiierte und geleitete Gruppe hat viele Karrieren ermöglicht (und einige beendet); die Einladung ist demnach von allergrösster Bedeutung.

Als Celan an der Tagung vom Mai 1952 in Niendorf einige Gedichte vorliest, steht er, wie sich sogleich zeigt, im steifen Gegenwind. Die «Gruppe 47» steht für Nachkriegsmoderne, Realismus und «engagierte Literatur», wie sie etwa Alfred Andersch, Heinrich Böll, Ilse Aichinger, Helmut Heissenbüttel vertreten. Vor diesem Kreis unter anderem die damals unbekannte «Todesfuge» zu lesen, erweist sich, vorsichtig ausgedrückt, als kein Erfolgsrezept. Erschwerend wirkt sich Celans Vortragsweise aus, die sich an einem in der Vorkriegszeit noch üblichen theatralischen Deklamieren orientiert und einen der Teilnehmer ans Rezitieren in der Synagoge erinnert. Es wird gelacht in der Runde. «Der liest ja wie Goebbels», spottet einer, und mehrere Kollegen skandieren hernach höhnisch die Todesfugen-Zeile «schwarze Milch der Frühe».

Trotz der Niendorfer Bruchlandung folgen mehrere Einladungen für Lesungen in Deutschland. Der NWDR strahlt eine vielbeachtete Radiosendung mit Celan aus. Und noch im gleichen Jahr kommt es zur Publikation des Gedichtsbands «Mohn und Gedächtnis» bei der Deutschen Verlags-Anstalt. Allmählich wird Celan, obschon er wenig tut, um im deutschen Sprachraum wahrgenommen zu werden, als bedeutender Lyriker bekannt und mehrfach ausgezeichnet. Die wichtigste Ehrung ist der Georg-Büchner-Preis 1960.

Gescheiterte Begegnung mit Heidegger

Am 24. Juli 1967 hält Celan in der Universität Freiburg im Breisgau eine Lesung vor über tausend Personen. Hier kommt es zur ersten Begegnung Celans mit Martin Heidegger – ein Treffen zwischen dem Dichter der Shoah und dem nationalsozialistisch korrumpierten Meisterdenker. Sie haben sich vorher schon geschrieben; Celan hat ausgiebig Heidegger gelesen und ist angetan von dessen sprachschöpferischer Philosophie wie auch von Heideggers philosophischer Hochschätzung der Poesie. Verbunden sind sie durch die gemeinsame Begeisterung für Hölderlin. Zugleich aber kennt Celan Heideggers berüchtigte Rektoratsrede von 1933, in der sich dieser nicht etwa bloss als vorsichtiger Opportunist, sondern als glühender Nazi-Anhänger gezeigt hat.

Nach der Lesung in der Freiburger Uni lädt Heidegger den Gast in seine berühmte Schwarzwaldhütte auf dem Todtnauberg ein. Darüber schreibt Celan kurz darauf an seine Frau: «Am Tag nach meiner Lesung bin ich […] in Heideggers Hütte im Schwarzwald gewesen. Dann kam es im Auto zu einem ernsten Gespräch, bei dem ich klare Worte gebraucht habe. Herr Neumann [Assistent und Fahrer Heideggers; U. M.], der Zeuge war, hat mir hinterher gesagt, dass dieses Gespräch eine epochale Bedeutung hatte.»

Eine Woche nach dem Treffen schreibt Celan das Gedicht «Todtnauberg», eines der wenigen, die ein konkretes einzelnes Ereignis spiegeln. In den 26 Zeilen scheinen Natureindrücke von einer Wanderung im Hochmoor und Gesprächsmomente auf – beides abgebrochen, das Wandern wegen schlechten Wetters, das Gespräch wegen Heideggers Verweigerung. Trotzdem hofft Celan weiter auf ein Zeichen der Einsicht:

die in dies Buch

geschriebene Zeile von

einer Hoffnung, heute,

auf eines Denkenden

kommendes

Wort

im Herzen

Das erhoffte Wort des «Denkenden» bleibt aus. Celan hat Heidegger das Gedicht zugeschickt samt einem Brief, in dem er diesen inständig zu einer klärenden Äusserung zu seiner NS-Verstrickung drängt. Doch Heidegger antwortet ausweichend mit Geschwurbel und Vertröstungen: «Das Wort des Dichters, das ‘Todtnauberg’ sagt, Ort und Landschaft nennt, wo ein Denken den Schritt zurück ins Geringe versuchte – das Wort des Dichters, das Ermunterung und Mahnung zugleich ist und das Andenken an einen vielfältig gestimmten Tag im Schwarzwald aufbewahrt […]. Seitdem haben wir Vieles einander zugeschwiegen. Ich denke, dass einiges noch eines Tages im Gespräch aus dem Unausgesprochenen gelöst wird.» – Das ist, wen wundert’s, nicht geschehen.

Die Goll-Affäre

Beginnend 1953 bis zum Tiefpunkt um 1960 wird Celan mit Plagiatsvorwürfen eingedeckt. Urheberin ist Claire Goll (1890–1977), Dichterin und Journalistin, zeitweilige Geliebte Rilkes und Muse vieler Künstler. Sie ist mit dem jüdischen Dichter Yvan Goll (1891–1950) verheiratet, der in Frankreich lebt und als Wortführer des Surrealismus in Erscheinung tritt. Claire Goll behauptet nach dessen Tod, Celan habe sich lyrische Motive ihres Mannes angeeignet und so dessen Werk plagiiert.

Die Goll-Affäre schlägt in bundesdeutschen Medien hohe Wellen, wobei etliche Zeitungen mit antisemitischen Untertönen operieren. Der Büchner-Preisträger Celan ist in seinem Ruf beschädigt und zeitlebens tief verletzt. Erst nach Celans Tod kann nachgewiesen werden, dass die Vorwürfe auf Manipulationen Claire Golls am Nachlass ihres Mannes beruht haben. Sie hat Texte verfälscht und Entstehungsdaten geändert, um die frei erfundenen Vorwürfe gegen Celan konstruieren zu können.

Tod in der Seine

Mehrmals wird Celan in psychiatrische Kliniken eingewiesen. Die Zeit von November 1965 bis Juni 1966 verbringt er gar in einer geschlossenen Abteilung, nachdem er bei einem psychotischen Schub seine Frau Gisèle mit einem Messer attackiert hat. Sie einigen sich später, getrennt zu wohnen, bleiben aber miteinander verbunden.

Paul Celan hat rund tausend Gedichte geschrieben, Werke von etwa fünfzig verschiedenen Autorinnen und Autoren aus mehreren Sprachen übersetzt und mit zahlreichen Briefpartnerinnen und -partnern umfangreiche Korrespondenzen geführt. Ins literarische Gedächtnis hat er sich vor allem als expressiver Lyriker eingeschrieben, der die nachwirkenden Verheerungen der NS-Zeit eindringlich in Sprache gefasst hat. Die Umstände seines Todes liegen im Dunkeln. Sein Leichnam wird am 1. Mai 1970 in Courbevoie aus der Seine geborgen. Es heisst, er habe am 20. April 1970 Suizid begangen, indem er sich am Pont Mirabeau in Paris in die Seine gestürzt habe.

Empfehlenswerte Neuausgabe

Paul Celan: Die Gedichte. Neue kommentierte Gesamtausgabe in einem Band.

Mit den zugehörigen Radierungen von Gisèle Celan-Lestrange.

Herausgegeben und kommentiert von Barbara Wiedemann.

Berlin: Suhrkamp Verlag 2020, 1262 S.