Es ist der 6. Dezember 1965, exakt 17.09 Uhr. Auf dem Fliegerhorst Nörvenich, wenige Kilometer westlich von Köln, schiebt der 33-jährige Staffelkapitän Klaus Heinrich Lehnert vom Jabo-Geschwader 31 „Boelcke“ den Gashebel seines Jagdbombers nach vorn. 35’000 PS peitschen die mehr als 9000 Kilogramm schwere Maschine über die Startbahn. Nach knapp 10 Sekunden hebt die F 104 G „Starfighter“ ab, zieht steil nach oben und verschwindet in der Dämmerung.

Ein erfahrener Pilot

Lehnert ist einer der erfahrensten Piloten der bundesdeutschen Luftwaffe auf diesem Flugzeugtyp. Erst wenige Tage zuvor noch hatte er im Gespräch mit einem Reporter geschwärmt: „Der ´Starfighter´ ist der Traum aller Piloten. Seine Flugeigenschaften kann man als sensationell bezeichnen. Die F 104 ist ein Vollblut. Sie zu fliegen, erfordert zwar stets eine Höchstleistung. Dennoch – meine Kameraden und ich lieben dieses Flugzeug!“ Doch von dem nächtlichen Navigationsflug an diesem Nikolaustag kehrt Major Lehnert nicht mehr lebend heim. Elf Minuten nach dem Start, über dem Funkfeuer Dortmund, meldet er sich zum letzten Mal über Funk mit dem Kennzeichen seiner Maschine: „Delta Alpha 254…“. Mitten im Satz reisst der Kontakt ab.

Der weitere Verlauf des Fluges ist gespenstisch. Bilder, aus einem norwegischen Abfangjäger aufgenommen, zeigen ihn vornüber gebeugt in seinen Sitzgurten hängend. So rast Klaus Heinrich Lehnert in 9000 Metern Höhe nordwärts. Offenbar war es ihm noch gelungen, den Autopiloten zu aktivieren. Zwei Stunden und 33 Minuten danach sind die Tanks leer. Die F 104 G zerschellt an einem Felshang sieben Kilometer südlich des norwegischen Hafens Narvik. Bei der späteren Suche nach den Absturzursachen wird sich herausstellen, dass sich im Sauerstoffzufuhrsystem wegen eines Reinigungsmittels giftige Gase entwickelt hatten.

110 deutsche Absturztote

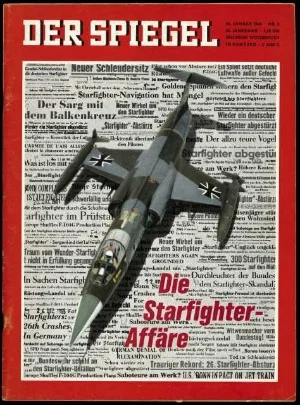

Das Schicksal von Klaus Lehnert ist nur eines von 110 Flugzeugführern der deutschen Luft- und Seestreitkräfte (dazu kommen noch acht amerikanische Fluglehrer), deren Tod mit dem Begriff „Starfighter“ verbunden ist. Mitte der 60-er Jahre erreichten die Abstürze dieser mehr einer Rakete mit Stummelflügeln als einem Flugzeug ähnelnden Maschine eine derartige Häufigkeit, dass nicht nur die damalige Bundesregierung ins Trudeln geriet, sondern sich in der breiten Öffentlichkeit eine gefährliche Unruhe breit machte.

917 „Starfighter“ F 104 G (das G stand für „Germany“, genauer: für die speziell auf deutschen Wunsch vorgenommenen Veränderungen an der amerikanischen Grundversion) besass die Bundeswehr insgesamt, wobei ein im schleswig-holsteinischen Jagel stationiertes Geschwader der Marine zugeordnet war. 269 davon – also praktisch ein Drittel – gingen verloren, seit 1960 in Nörvenich das erste „Starfighter“-Exemplar mit dem Eisernen-Kreuz-Emblem auf der Landebahn aufsetzte.

In den folgenden Jahren vollzog sich nicht nur die Geschichte eines Waffensystems. Es ereigneten sich vor allem Tragödien, ausgelöst oder verschuldet durch falschen Ehrgeiz, überforderte politische und militärische Führungen, bürokratische Schwerfälligkeit und falsch verstandene Fliegerromantik. Über den „Starfighter“ stürzte mit Kai-Uwe von Hassel ein Verteidigungsminister und mit Werner Panitzki ein Luftwaffen-Inspekteur.

Unaufgeklärte Korruptionsgerüchte

Um den „Starfighter“ ranken sich bis heute unaufgeklärte Gerüchte über Korruptionsgelder in mehrstelliger Millionenhöhe. Kein Wunder, flossen doch allein in der Zeit zwischen dem Vertragsabschluss am 18. März 1959 und 1964 stolze 4,4 Milliarden D-Mark in die Kassen des US-Rüstungskonzerns Lockheed und dessen amerikanische Zulieferer. Auf jeden Fall steht der Name des damals modernsten und leistungsfähigsten Kampfflugzeugs der Welt noch immer für eine der schwersten Krisen der deutschen Militärgeschichte in der Nachkriegszeit; sie erreichte ihren Höhepunkt in den Jahren 1965/66.

Das Drama begann zu einer Zeit, in der sich bereits ein Wandel der bis dahin gültigen westlichen Militärdoktrin der „massiven Vergeltung“ zur „flexiblen Antwort“ auf einen eventuellen östlichen Angriff hin abzeichnete. Der CSU-Politiker Franz Josef Strauss, seinerzeit Bundesverteidigungsminister, wollte unbedingt Einfluss auf die (zumindest jedoch politische Mitsprache bei der) Zielplanung der Amerikaner. Der speziell dafür umgerüstete Kernwaffenträger „Starfighter“, von den Deutschen den Amerikanern in beträchtlicher Zahl zur Verfügung gestellt, sollte diesen Anspruch sichern. 14 mögliche Flugzeugtypen waren zuvor von der Luftwaffe getestet worden. In die engere Wahl gelangten schliesslich drei: Neben der F 104 von Lockheed die ebenfalls amerikanische „Super Tiger“ von Grumman und die französische Dassault „Mirage III A“.

Strauss hätte aus politischen Gründen lieber der „Mirage“ den Vorzug gegeben. Doch rasch stellte sich heraus, dass der „Starfighter“ den beiden Konkurrenten hinsichtlich Steigfähigkeit, Beschleunigung und Reichweite deutlich überlegen war. Mit ihren nur knapp drei Meter langen, um zehn Grad abwärts geneigten Stummelflügeln und dem 16 Meter langen Düsenrumpf gleicht die F 104 eher einer bemannten Rakete als einem Flugzeug.

Die „eierlegende Wollmilchsau“

In Wirklichkeit aber hatte die Testmaschine, die der Flugzeugbauer „Kelly“ Johnson (Konstrukteur auch des später berühmt gewordenen Spionage-Fernaufklärers U 2) Anfang der 50-er Jahre als superschnellen Schönwetterjäger konzipiert hatte, nahezu überhaupt nichts mehr gemein mit dem Jet, der fast zwei Jahrzehnte später die „Speerspitze“ der Bundesluftwaffe bilden sollte. Das deutsche „G“-Muster erhielt nämlich zusätzlich u. a. einen Autopiloten, das Vielzweck-Radarsystem „Nasarr“, ein weit reichendes Infrarot-Visier, einen Bomben- und einen Luftwert-Rechner, Vorrichtungen zum Einbau von Kameras und zum Aufhängen von Bomben sowie das eigens entwickelte und extrem störanfällige Trägheits-Navigationsgerät Litton LN 3.

Wegen dieser massiven Extralast mussten denn auch noch das Leitwerk um ein Viertel vergrössert werden. So wog das G-Modell, mit voller Bewaffnung, letztendlich rund ein Drittel mehr als das US-Original. Dem ursprünglichen superschnellen Schönwetterjäger war damit aufgebürdet worden, auch noch als „Blitzbomber“, Aufklärer und für den Erdkampf-Einsatz im Tiefstflug tauglich zu sein. In der Luftwaffe sprach man darum auch von einer „eierlegenden Wollmilchsau“.

Dass es Mitte der 60-er Jahre schliesslich zu einem Fiasko kam, hatte freilich noch einen anderen – vielleicht sogar schwerer wiegenden – Grund. Die ja erst ein Jahrzehnt alte „neue“ deutsche Luftwaffe war auf dieses hochmoderne Waffensystem in keiner Weise vorbereitet. Selbst noch im Aufbau begriffen und geführt von Offizieren, deren Denken allenfalls von Weltkrieg-II-Erfahrungen, nicht jedoch vom Düsenzeitalter bestimmt war, versuchten die Luftstreitkräfte sozusagen einen Formel-I-Rennwagen zu besteigen, ohne dass sie zuvor den VW-Käfer beherrscht hätten. 1969, drei Jahre nach der „Starfighter“-Krise, listete ein internes Papier des Bundesverteidigungsministeriums an Negativpunkten unter anderem auf:

- Fehlende Erfahrungen nach zwölf Jahren fliegerischer Pause

- Voraussetzung für reibungslosen Flugbetrieb zwangsläufig nicht gegeben

- Erfordernisse für Einführung und Inbetriebnahme des modernen und komplizierten Hochleistungssystems auf allen Ebenen unterschätzt.

Dazu kam die, im Sinne des Wortes, tödliche Unerfahrenheit vieler Piloten. 1964 sassen die F-104-Fugzeugführer im Monat nur durchschnittlich neun Stunden am Steuerknüppel; vier Jahre später waren es immerhin schon 22 Stunden. Da aber stand bereits General Johannes Steinhoff an der Spitze der Luftwaffe. Er, der gleich nach der Entscheidung zugunsten des „Starfighters“ davor gewarnt hatte, auf einen Schlag 700 Stück zu kaufen („Mehr als 250 überfordern die Luftwaffe“), war von Verteidigungsminister von Hassel als Retter in der Not gerufen worden. Doch den Job übernahm er erst, nachdem der Minister ihm – höchst ungern – einen ganzen Katalog von Zugeständnissen für eine grundlegende Umorganisation gemacht hatte.

Hassel und der „Fliegende Sarg“

Der Minister war 1965/66 im Kabinett, im Bundestag, in der Öffentlichkeit und in der Truppe in äusserste Schwierigkeiten geraten. Fast täglich fiel ein „Starfighter“ vom Himmel; nicht selten waren es sogar zwei. Begriffe wie „Fliegender Sarg“ und „Witwenmacher“ beherrschten die Diskussionen. F-104-Piloten baten reihenweise um die Versetzung auf einen anderen Flugzeugtyp oder wechselten zu zivilen Fluggesellschaften. Es passierten spektakuläre Unfälle. Am 10. März 1966 war südöstlich von Trier der Feldwebel Horst Stüber vom Jabo-Geschwader 33 in Büchel (Eifel) bei einem Tiefflug in den Boden gerast. Ursache: Der „Kicker“ – ein Gerät, das vor einem „Überziehen“ der Maschine warnen und schützen sollte – hatte der Hand des Piloten den Steuerknüppel entrissen.

Am 8. Juli desselben Jahres ordnete die Luftwaffenführung den Ausbau dieses Sicherungssystems an. (Das war just der Tag, an dem der Autor seinen ersten Mitflug auf der „104“ machen sollte; er fand dann 48 Stunden später statt). Zehn Tage danach musste der Oberleutnant Siegfried Arndt nach einem „Überreissen“ sein unkontrollierbar gewordenes Flugzeug hoch über der Nordsee verlassen. Ihn, wiederum, hätte der „Kicker“ davor bewahrt. Arndt ertrank, obwohl sich der Zerstörer „Bayern“ in unmittelbarer Nähe der Absturzstelle befand. Grund: die Seenot-Ausrüstung – vor allem der Zentralverschluss des Fallschirms – hatte versagt. In Memmingen stürzte der Hauptmann Dieter Thormeyer wenige Sekunden nach dem Start aus 250 Meter Höhe ab. Zwei Tage vor Weihnachten verunglückte 1965 der 29-jährige Hauptmann Josef Weiher vom Jabo-Geschwader 32 in Lechfeld beim Sturzflug. Ein „Opfer“ des „Starfighters“ war auch der Marineflieger Joachim von Hassel, der Sohn des damaligen Verteidigungsministers aus erster Ehe.

„Fliegen, fliegen, fliegen…!“

Die Fairness gebietet es, anzuerkennen, dass die meisten der später von Steinhoff durchgesetzten technischen und organisatorischen Verbesserungen bereits von dessen Vorgänger Panitzki vorgeschlagen, ja gefordert worden waren. Doch ihm gegenüber hatte sich von Hassel gesperrt. Nun wurde z. B. der unsichere Lockheed C-2-Schleudersitz gegen den bedeutend leistungsfähigeren britischen Martin-Baker-Stuhl ersetzt. Die Fliegerhorste erhielten endlich die dringend notwendigen Hangars, die Landebahnen wurden mit funktionierenden Auffang-Vorrichtungen und zeitgemässen Befeuerungs-Anlagen ausgestattet. Und Steinhoff befahl „Fliegen, fliegen und nochmals fliegen“, damit die Piloten Erfahrung sammeln konnten. „Wir fliegen noch, wenn sogar Hubschrauber schon zu Fuss gehen“ – so eine weitere Devise des neuen Chefs.

Und in der Tat, die Lage verbesserte sich, Öffentlichkeit und Luftwaffe gewannen neues Vertrauen in das skandalumwitterte Flugzeug. Gewiss, Unfälle passierten weiterhin. 1971 war noch einmal eine schlimme Zeit. Doch die Zahl der Abstürze stand – bezogen auf die Flugstunden – in keinem Verhältnis mehr zu den Jahren zuvor.

Am 23. Oktober 1987 endete schliesslich für die Bundeswehr nach dreissig Jahren die unheilvolle „Starfighter“-Ära. An diesem Tag wurde auf dem Fliegerhorst Memmingerberg im Allgäu die letzte Maschine des Typs ausser Dienst gestellt. Dennoch, man mag es glauben oder nicht: Als die mit der weiss-blauen bayerischen Raute am Leitwerk verzierte F 104 G nach einem Demonstrationsflug aufsetzte, hatten nicht wenige Piloten feuchte Augen. Die noch verbliebenen „fliegenden Raketen“ wurden danach entweder verschrottet oder den Luftstreitkräften anderer NATO-Partner, vor allem jenen Griechenlands und der Türkei geschenkt.