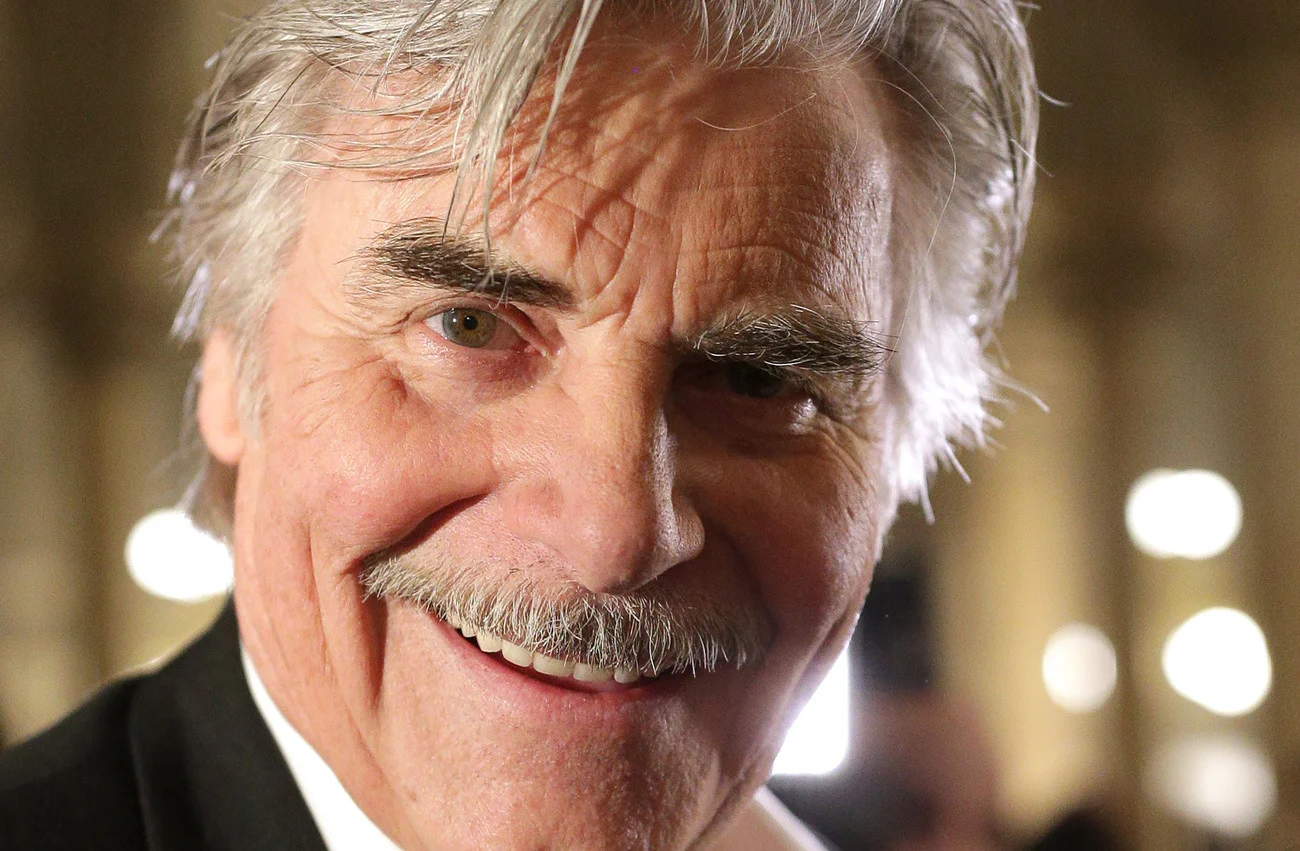

Weitherum berühmt gemacht hat ihn der Film «Toni Erdmann». Doch seine ersten Spuren hat der jetzt im Alter von 76 Jahren verstorbene grosse österreichische Schauspieler Peter Simonischek in der Schweiz gezogen – in St.Gallen, woran er sich gern erinnert hat.

Ich hatte das Smartphone auf «laut» gestellt, weil ich das Gespräch aufnehmen wollte. Und schon war diese Stimme da, raumfüllend wie der Mann selbst mit seinen ein Meter neunzig. Zuerst hustend und knurrend, dann freundlich, ja: erfreut über den Anruf aus der Ostschweiz. Hier nämlich hatte Peter Simonischek sein allererstes Engagement am Stadttheater St.Gallen gehabt, «im Fach jugendlicher Liebhaber», wie es in der Zeitung hiess. Zwei Saisons mit Rollen, die ihm nullkommaplötzlich einfallen bei diesem für das «St.Galler Tagblatt» im Dezember 2019 aus Anlass von Simonischeks 50-Jahr-Bühnenjubiläum geführten Gespräch.

Jetzt ist Simonischek 76-jährig in Wien gestorben, wo er seit 1999 zu den Säulen des Burgtheaters – und auch, als Jedermann, über Jahre zum festen Bestand der Salzburger Festspiele – gehörte, nach zwei Jahrzehnten an der Berliner Schaubühne die andere grosse Station seines Schauspieler-Lebens. So bärenstark er auch gewirkt habe in seiner äusseren Erscheinung, da sei doch immer «etwas Weiches, Sensibles, Gefühlsdurchlässiges» gewesen, würdigt ihn Christine Drössel in der «Süddeutschen Zeitung» und im «Tages-Anzeiger». Margarete Affenzeller schreibt im Wiener «Standard», Simonischek habe «zu jenen eher raren Schauspielern gehört, die sich auch selber gern ins Parkett begeben, um denen auf der Bühne zuzusehen und damit den Kolleginnen und Kollegen Respekt zu zollen». Und Paul Jandl fügt in der NZZ hinzu, er habe in seine Rollen immer die Dynamik des Zweifels hineingelegt, «der Ahnung davon, dass man vielleicht ein anderer ist».

«Das will ich, und nichts anderes»

Wobei die Bühnenpräsenz immer wieder durch kleine und grosse Filmrollen unterbrochen wurde – am nachhaltigsten 2016 durch Maren Ades «Toni Erdmann», in dem er einen alternden Musiklehrer spielt, der seine freudlose Manager-Tochter als kauziger Alter aus der Reserve locken will, sie aber dabei fortwährend blossstellt. Dass er in diesem Film auch mit kuriosem, von der Regisseurin schon vor seinem Engagement als Requisit vorgesehenem Theatergebiss auftritt, ist eine Ironie jener Geschichte, von der auch unser Telefonat handelt.

Denn Peter Simonischek, geboren am 6. August 1946 in Graz, ist der Sohn eines Zahnarztes und hätte nach dem Willen seines Vaters auch Zahnarzt werden sollen. So studiert er nach dem Abitur zunächst vier Semester Architektur, beginnt dann eine Zahntechnikerlehre – ist aber schon längst von jenem Theatervirus infiziert, den unabsichtlich der Vater ausgelöst hat, als er den Sechzehnjährigen zur Eröffnung des Grazer Schauspielhauses mitnimmt. Dort erlebt er Helmut Lohner als Hamlet. «Da wurde mir klar: Das will ich, und nichts anderes», sagt Peter Simonischek in unserem Gespräch. «Seither hat mich dieser Glaube nie mehr verlassen.»

In die Provinz und dort «gross» spielen

Zwei Jahre lang besucht er die Schauspielschule, ohne dass die Eltern davon wissen. Bis ihn 1969 der Oberspielleiter Klaus Gmeiner fragt, ob er nach St. Gallen kommen will. Er folgt damit einem alten bewährten Rezept: von der Schauspielschule erst mal in die Provinz gehen und «gross» spielen. «Zwei Jahre St. Gallen, zwei Jahre Bern, zwei Jahre Darmstadt und dann drei in Düsseldorf: Es begann ganz klassisch. Mit vielen Hauptrollen.»

Es ist, auch im Rückblick, eine glückliche Zeit in St. Gallen, man spürt den Zauber des Anfangs, wenn Peter Simonischek ins Erzählen kommt. «Stellen Sie sich vor, neun Jahre habe ich zuvor in einem katholischen Internat verbracht – und bin nun zum ersten Mal im Leben mein eigener Herr», sagt er. Er erzählt vom Skifahren im Appenzellerland, von den Drei Weieren über der Stadt, wo man im Sommer baden kann, von den Guetzli der Nonnen aus dem Kloster Notkersegg. «Man war jung, man war verliebt. Und ich hab gut gespielt.» Als Erstes den Tempelherren in Lessings «Nathan der Weise», dann rasch weitere Rollen: Den Titus Feuerfuchs in Nestroys «Der Talisman» oder den Estragon in Becketts «Warten auf Godot».

Ein seltsames Erlebnis im Park

Von Anfang an hat der junge Mann Erfolg. Er findet Freunde in der Stadt. «Wir sind viel herumgefahren, im Tessin haben wir in einem verlassenen Dorf nahe der italienischen Grenze ein Haus hergerichtet.» Und er macht eine Erfahrung, die er so an keinem andern Theater gemacht hat: dass Schauspieler, Bühnenarbeiter, Techniker ihre Freizeit zusammen verbringen.

Dann aber passiert ihm noch etwas Seltsames. Beim Joggen im Stadtpark blickt er durch die Glasfront des vor kurzem eröffneten neuen Theaters und beobachtet, wie die Tücher eines in der Öffentlichkeit hoch umstrittenen Kunstwerks des Spaniers Antoni Tàpies bereitgelegt werden. Er sieht ein grobes Seil und eingerissene Ränder, glaubt Vandalen am Werk und eilt in die Direktion, «wo man mich nur schräg angeschaut hat. Ich hatte keine Ahnung von moderner Kunst».