Über dem Ried, im zartblassen Himmel bildeten die zerfliessenden Wolken eine Krone; zwischen den gelben Stoppeln dampfte die rotbraune moorige Erde. Die Erlenbüsche und die Weiden fingen an, ihr Skelett zu zeigen, und die lilablauen Mönchlein der Herbstzeitlosen umstanden sie in traurigen Prozessionen. Gross, rund und spitz, heidnischen Malen gleich, erhoben sich die Streustöcke an den Rändern des Moors, bedeckten, kleiner und kleiner werdend in der grossen Ferne, wie Maulwurfhügel, das ganze Ried. In den Baumkronen des Buchbergs gleissten die roten und gelben Messgewänder des welkenden Laubs. (Kurt Guggenheim, Riedland)

Ich stehe auf der Brücke über den Wildbachkanal, dessen langweilige Geradlinigkeit an eine tadellos aufgeräumte Beamtenstube erinnert und den Namen, dem man dem Gerinne gegeben hat, zu verhöhnen scheint. Nur der Schatten der Zweige einer Erle zaubert einen Hauch von Leben auf das in eine Zwangsjacke gesteckte Gewässer. Mein Blick schweift zu den östlichen Ausläufern des Buchbergs, an dessen Fuss die Linthbordkaplle steht – von hier kaum sichtbar, aber wir werden sie noch besuchen –, und zu den schneebedeckten Voralpenbergen im Quellgebiet der Töss.

Hier ein erster Frühlingstag, dort, am Schluss des Romans „Riedland“ von Kurt Guggenheim, ein zartblauer Herbsttag. – Aber die Jahreszeit ist nicht der einzige Unterschied zwischen den beiden Welten. In den Jahren 1925 bis 1928, als östlich von Tuggen nach Öl gebohrt wurde, und auch noch anno 1938, als Guggenheims Roman erschien, hiess der Wildbachkanal noch Spettlinth und floss in munteren Schlangenlinien durch ein riesiges Riedland. Zusammen mit der Kleinlinth und der Alten Linth erinnerten die drei Gewässer an jene Zeit, als nach der letzten Eiszeit das Gebiet zwischen Walen- und Zürichsee eine einzige grosse Wasserfläche gebildet hatte, aus der lediglich der Buchberg und der Benkener Büchel ragten.

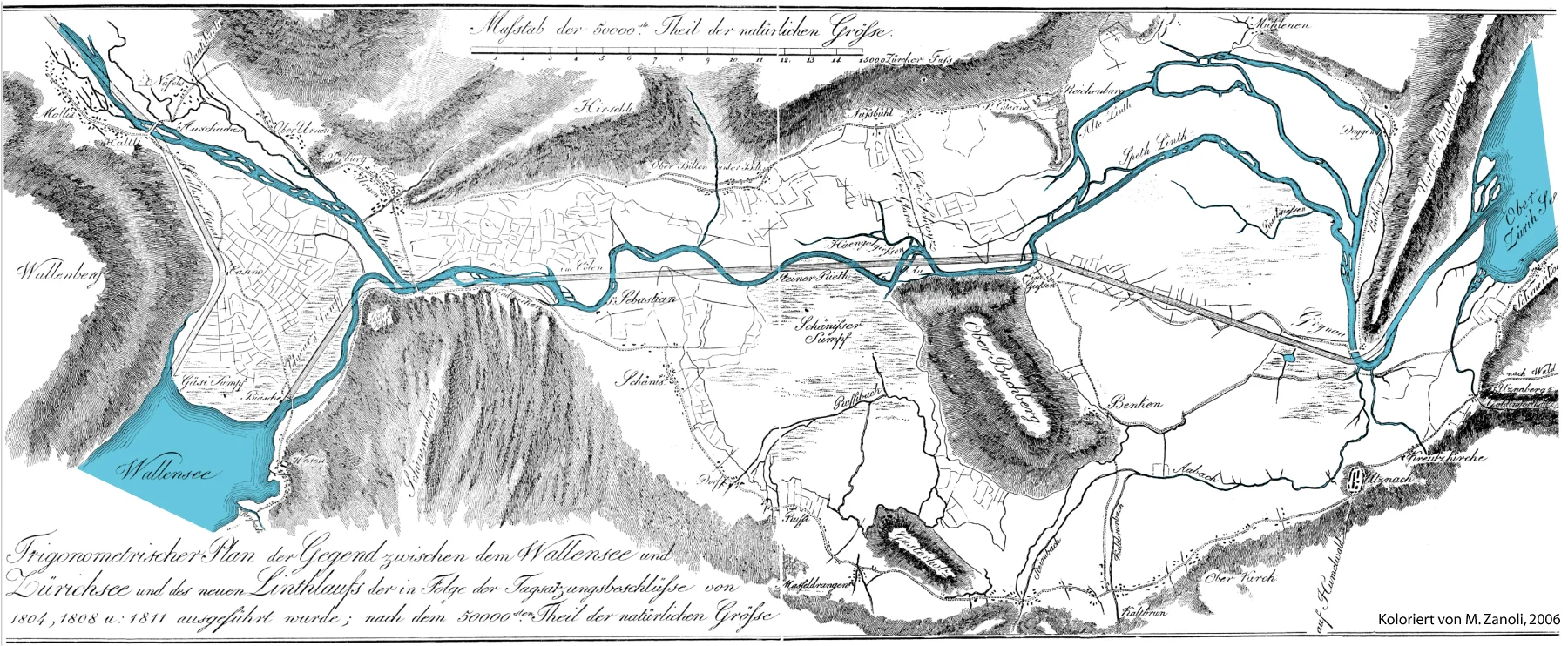

Als Folge des Geschiebes der Bäche aus den Seitentälern der heutigen Linthebene verlandete der See südlich des Buchberges zunehmend. Mitte des 16. Jahrhunderts verschwanden mit dem Tuggenersee seine letzten Überresten. Da der Linth der direkte Weg in den Obersee bei Lachen durch die Aufschüttungen der Wägitaler Aa versperrt war, musste sie sich ihren Weg auf der nördlichen Seite des Buchbergs suchen. In einem grossen, beinahe 180 Grad umfassenden Bogen, am Dorf Tuggen vorbei, floss sie zurück zur östlichen Spitze des Buchbergs bei Grynau und bog dort in einer scharfen Linkskurve Richtung Schmerikon am Zürichsee bzw. Obersee ab.

Die Fortsetzung der Geschichte gehörte in meiner Schulzeit zum eisernen Bestand der Heimatkunde: Weil die Glarner Linth den Abfluss des Walensees, die Maag, immer häufiger aufstaute und es dadurch bis nach Walenstadt zu Überschwemmungen kam und sich in der sumpfigen Linthebene die Malaria ausbreitete, beauftragte die Schweizer Tagsatzung anfangs des 19. Jahrhunderts Hans Konrad Escher mit dem Bau eines Kanals von Mollis in den Walensee (Escherkanal) und später mit einem direkten Kanal vom Walensee via Ziegelbrücke nach Grynau (1815). Das restliche Kanalstück von Grynau nach Schmerikon wurde erst 1866, nach Eschers Tod, in Angriff genommen.

Soviel zur Geschichte einer einzigartigen Landschaft. Sie gewann für mich vor Jahrzehnten eine besondere Bedeutung, als meine Mutter, die im Basler Exil den Zürichsee, an dem sie aufgewachsen war, nie ganz vergessen konnte, dem lesebegierigen Gymnasiasten „Riedland“ zur Lektüre empfahl. Mich faszinierte damals, wie Guggenheim, auf reale Begebenheiten in den 1920er Jahren zurückgreifend (die Ölbohrung bei Tuggen und eine Serie von Brandstiftungen in der Umgebung von Uznach), in einer geradezu archetypischen Architektur die Struktur der Landschaft mit derjenigen menschlicher Beziehungen verwob. Zwischen dem bewaldeten Buchberg und dem geheimnisvollen Ried in der Linthebene prallen im Roman Vergangenheit auf Zukunft, Technik auf Natur, erfüllte auf verschüttete Liebe. Diese gegensätzlichen Welten sind verbunden durch das Wasser, Symbol des Lebens und des Wandels, das in zahlreichen Adern durch das Ried und schliesslich in den Obersee fliesst, der seinerseits das Tor zur weiten Welt symbolisiert, durch welches am Schluss die naturliebende Postangestellte Marie mit dem technikbegeisterten Ingenieur Rochat auf dem Ledischiff Saturn der beklemmenden Enge ihrer Heimat entflieht.

Wir wandern auf der schnurgeraden Asphaltstrasse zurück nach Tuggen. Wo sich heute strukturloses Grasland ausdehnt, muss vor knapp hundert Jahren mitten im Ried der Bohrturm gestanden sein. Rechts der Alten Linth – auch sie gezähmt und eher einem Abwasserkanal gleichend, auch wenn das Wasser sauber wirkt –, wo sich heute banale Einfamilienhäuser und Industriebauten ausbreiten, stand zu Guggenheims Zeit einzig eine Sägerei, zu der vom Dorf eine Brücke über die Alte Linth führte. Sie überqueren wir jetzt und wandern an der Kirche vorbei hinauf zum Waldrand des Buchbergs. Am nach Süden exponierten Hang muss es früher einen Rebberg gegeben haben, wie der Name Wigärtli vermuten lässt. Neben dem alten Weingut hat ein Begüterter seine eigenen Vorstellungen des sonnigen Südens architektonisch umgesetzt und sich ein pseudo-toskanisches Landgut gebaut.

Zum Glück kann man sich vor irritierenden visuellen Reizen in den Wald zu den fröhlich singenden Vögeln flüchten. Wie überall in dieser Gegend haben auch hier tektonische Kräfte dem Buchberg in west-östlicher Richtung verlaufende Geländerippen aufgeprägt, zwischen denen sich an mehreren Stellen kleine Moore gebildet haben. Im grössten, dem Ammesmoos, haben sich die Gemeinde Tuggen und lokale Naturschutzorganisationen mit grossem Arbeitseinsatz für die Rettung des Mooses vor der Verlandung engagiert, das zugewachsene Moor wieder freigelegt, unzählige Gräben ausgehoben und sogenannte Stautafeln installiert, mit denen die Bewässerung des Mooses reguliert werden kann.

Nichts gegen diesen grossen Einsatz zum Erhalt des Ammesmooses, aber irgendwie wirkt das alles auch ein bisschen komisch, rührend und traurig zugleich. Hier wird im Winzigen zu retten versucht, was ganz in der Nähe im Grossen auf immer verschwunden ist. Vor einer knappen Stunde sind wir durch eine eintönige, von geraden Strassen und Wassergräben durchzogene Graslandschaft gegangen. Vergeblich habe ich dort nach Guggenheims „Riedland“ gesucht, nach den verborgenen Wasserläufen und stillen Pfaden, auf denen die Menschen aus den umliegenden Dörfern wandelten, die Liebenden genauso wie der aus verschmähter Liebe zum Brandstifter gewordene Waldarbeiter und Naturschützer Bieli, der, vom Buchberg herunterkommend, durch das Ried geht und mit Argwohn den Bohrturm beobachtet.

Als Bub hatte ich immer geglaubt, in der Linthebene seien die grossen landschaftlichen Veränderungen mit der Kanalisierung der Linth anfangs des 19. Jahrhunderts erfolgt. Erst jetzt wird mir bewusst, dass die Ebene ihre einstige archaische Wildheit noch während mehr als hundert Jahren zumindest teilweise behalten hatte, nur dass die verheerenden Überschwemmungen nach der Kanalisierung der Linth weitgehend ausgeblieben sind. Mit Hilfe der Zeitreise-Option der Karten der Landestopografie kann man sich vergewissern, dass das Ried erst zwischen 1952 und 1956 trocken gelegt worden ist. Damals sind auch die Altläufe der Linth begradigt worden. Allerdings: Fruchtbaren Ackerboden hat man auf der einstigen Schwemmebene nicht gewonnen; das gewonnene Land dient hauptsächlich als Wiesland.

Es ist mir, auf einer Bank am Rande des Ammersmoos sinnierend, als ob ich heute etwas verloren hätte, von dem ich – fälschlicherweise – angenommen hatte, es gehöre zur Welt meiner Jugend. Ist es dieser drohende Verlust, der die Menschen in Guggenheims Roman umgetrieben und Bieli zum Kämpfer gegen den Bohrturm als Symbol der modernen Technik gemacht hat?

Später schauen wir vom nördlichen Rand des Buchberges auf den Obersee hinunter. Von ferne hört man das Rauschen der Oberlandautobahn, welche die östlichen Ausläufer des Buchbergs in einem Tunnel durchsticht und sich dann ihren geradlinigen Weg durch das einstige Ried hinüber in die March nimmt. Zwischen den Bäumen sind die Häuser von Schmerikon sichtbar. Vom Kirchturm schlägt es elf Uhr. Noch einmal Guggenheim:

Bieli stieg bis an den äusseren Rand empor, legte sich nieder und blickte in die Tiefe. (...) Der Schatten des Buchbergs lag noch über dem See, an seiner weichenden Grenze zitterte der Goldstaub des Morgens. Jenseits, am andern Ufer, öffneten sich, eines nach dem andern, die Giebelfenster an den Häusern von Schmerikon ...

Auf dem Rückweg steigen wir südlich vom Schrotermoos steil durch den Wald zur Ebene hinunter. Zwischen der Flanke des Buchbergs und der Alten Linth steht die Linthbordkapelle. Sie hat all die Veränderungen der Landschaft miterlebt. Einst blickte man von ihrem ausladenden Portikus über die Linth in das wogende Heer des Riedgrases. Manchmal wird ihr das Hochwasser gefährlich nahe gekommen sein. Später hat ihr während drei Jahren ein Bohrturm – vom Volk Teufelskapelle genannt – Konkurrenz gemacht, doch mit der Ausdauer der katholischen Kirche konnte dieser nicht mithalten. Jetzt dominieren Autobahn und Starkstrommasten die Landschaft, Symbole der menschlichen Kontrolle über die Natur, doch dem Menschen bietet die friedliche Stille des Kapelleninnenraums offenbar eine andere Sicherheit.

In Guggenheims Geschichte spielt die Linthbordkapelle eine zentrale Rolle, und nicht nur sie. Auch die andern Tuggener Kapellen wachen über die Menschen um das Ried, die liebenden und die geplagten. Der liebenden Marie, welche bei der Kapelle Vierzehn Nothelfer beim Schloss Grynau, wo sich die gebändigte Linth wieder mit ihrem alten Lauf vereinigt, von ihrem Ried verabschiedet, sei das letzte Wort gegeben:

Sie taten noch eine letzten Blick auf das Ried. In der Mitte des Mürtschenstocks, unten, dort wo er die Ebene berührte, war ein gleissendes Tor, und die Linth floss daraus hervor, schnurgerade auf sie zu.

„Es fehlt etwas im Bild, merkst du es?“, fragte Rochat. „Der Bohrturm?“. – „Ja.“ – „Mir fehlt etwas anderes. Das ganze Ried scheint mir verändert, seit er nicht mehr da ist.“ – „Bieli?“ – „Zur Natur gehört ein Mensch, damit sie ein Gesicht bekommt“, sagte sie.

Der Natur ein Gesicht geben: Für mich hat Kurt Guggenheim das getan, schon vor sechzig Jahren, auch wenn das Gesicht nur in meinem Kopf überlebte.