Die Suche nach Alternativen steckt im post-politischen Stillstand. Der progressive Habitus hat keine verändernde Kraft. Dabei gäbe es ein naheliegendes Modell der Zusammengehörigkeit ohne Einheitszwang. Es sollte an Gegenwartsfragen getestet werden.

Jede Polis, jede politische Gemeinschaft, stellt eine Zusammenfügung unterschiedlichster Menschen dar und bildet insofern ein Spannungsfeld zwischen dem Ganzen und seinen Teilen. Was soll angesichts dieser Grundtatsache des Politischen für die Gesellschaft Vorrang haben: die Gemeinschaftlichkeit oder die Unterschiede? Die Antwort ist stets abhängig von der jeweils die Sicht leitenden «sozialen Logik» (Reckwitz). Eine «Logik des Allgemeinen» würde auf jeden Fall das Ganze priorisieren, eine «Logik des Singulären» die Teile.

Die beiden Weltkriege sowie der Totalitarismus, der vor allem den Zweiten befeuerte, haben das Konzept des Nationalstaats nachhaltig kompromittiert. Die Folgen waren der Versuch der europäischen Integration und – nach dem Ende des Kalten Krieges – die Vision einer globalen wirtschaftlichen Vernetzung, die in letzter Konsequenz die nationalen Grenzen aufheben sollte. Die Wirtschaftsliberalen versprachen sich davon wachsende Freiheit von den Zugriffen des Zoll- und Steuerstaats, die Linksliberalen eine offene, für alle befruchtende Multikulturalität. Auf dem Höhepunkt der liberalen Euphorie, am Ende der postmodernen Neunziger, stand der Nationalstaat als Auslaufmodell da.

Konträre Utopien

Nun ist der Nationalstaat aber wieder zurück, als wäre nichts gewesen, und mit ihm stehen auch all die alten Uniformierungszwänge wieder im Raum: die Forderung nach verbindlicher Leitkultur und die Fixierung auf traditionelle Rollenbilder. Ganz am Rand spukt sogar ein besonderer Alptraum herum: der von der ethnisch-rassischen Reinheit.

Die Globalisierung hat ihre Versprechen nicht erfüllt; der erhöhte Freiheitsgrad bedeutet eben auch verschärfte Konkurrenz: um Arbeitsplätze, um kulturelle Geltung respektive um Aufmerksamkeit im öffentlichen Raum. Wer damit nicht zurechtkommt, nimmt sich schnell als Verlierer wahr und sucht jetzt Schutz bei altbekannten Ausschliessungen: Grenzen zu! Ausländer raus! Frauen an den Herd!

Dieser populistischen Agenda steht weiterhin das Programm der Öffnung gegenüber. Dessen wirtschaftsliberale Variante hat den «Umverteilungsstaat» im Visier. Deren Gegenpol, eine linksliberale Utopie, wittert in jeder Form von Vereinheitlichung Totalitarismus und ist deshalb nicht nur zu den traditionell marxistischen Projekten auf Abstand gegangen, sondern zu politischen Gegenentwürfen überhaupt. Dies aufgrund der Erfahrung, dass auch die sozialistische Revolution ihre Kinder gefressen hat und in eine Gewaltherrschaft einmündete.

Die postmarxistische Linke mit Meisterdenkern wie Adorno oder Foucault steht jeder Art von Macht skeptisch gegenüber. Für sie kann sogar der bürgerlich-demokratische Rechtsstaat noch als Unrechtsregime erscheinen, ja eigentlich ist kein geordnetes Staatswesen denkbar, das nicht unter dieses Verdikt fiele. Nicht zuletzt deswegen hatte die linksliberale Intelligenz in den letzten Jahrzehnten die Tendenz, ihre kreativen Potentiale von der Beschäftigung mit der politischen Ökonomie abzuziehen und sich eher kulturalistischen Fragestellungen zuzuwenden.

Dämonisierte Macht

Damit stehen sich im aktuellen Kulturkampf drei Visionen der Polis gegenüber: eine, die das Individuum grundsätzlich wieder hinter das Allgemeine zurücksetzen will, eine, die zumindest die unternehmerischen Subjekte befreit und in der Folge die Zentralgewalt zum Nachtwächterstaat geschrumpft sehen möchte, und zuletzt noch die Utopie einer Polis, die ganz ohne fixierte Ordnung, ganz ohne Zwang und Einschränkungen auskommen soll, womit sie in kein institutionelles Format mehr passt.

Faktisch dominieren die beiden ersten Konzepte das Feld, zumal sie sich untereinander ganz gut vertragen. Sie bilden die opake Realität, der als Alternative eine Utopie entgegensteht, die äusserst luftig bleibt, weil ihre Vertreter mit der Vorstellung Mühe haben, sich auf beschränkende Regeln festzulegen und sich bei deren Durchsetzung die Hände zu beschmutzen. Für sie ist Macht das an sich Böse, aus diesem Grund sollte ihre Alternative im Feld der uneinholbaren Utopie verbleiben. Deshalb auch der Verzicht auf einen politischen Gegenentwurf, der die gesellschaftlichen Verhältnisse für eine Zeit nach dem Spätkapitalismus konkretisieren würde.

Stattdessen geht unter Anhängern des Utopischen ein Traum um, die Hoffnung auf ein ganz Anderes, das sich auf keinen Fall wieder institutionell verfestigen darf. Dadurch aber kommt die gesuchte Alternative nicht über die Fokussierung auf individuelle Befindlichkeiten hinaus. Es bleibt letztlich bei einem progressiven Habitus und rebellischen Gesten, die folgenlos bleiben. Kommt hinzu, dass die Unbestimmtheit dieser post-politischen Vision auch Ängste weckt; denn die totale Befreiung der Singularitäten könnte statt ins Reich der Freiheit auch in einen anarchistischen Dschungel führen, wo einzig das Gesetz des Stärkeren gilt.

Gemeinschaft des Verschiedenen

Der Reinheitsanspruch raubt den Zukunftsvisionen die Realitätstauglichkeit, die Möglichkeit, an den realen gesellschaftlichen Verhältnissen tatsächlich etwas zu ändern. So aber bleibt das Bestehende zuletzt die einzige realistische Option. Wir scheinen aktuell nur die Wahl zu haben zwischen einer Polis des Zwangs und einer Polis, die auf jede Vereinheitlichung verzichtet. Da letztere aber keine Kontur annimmt, ist sie gar nicht wirklich wählbar. Es entsteht der Eindruck, das Bestehende sei im Begriff, sich über uns zu schliessen.

Nun ist aber schon die Anlage dieser konträren Konstellation – Homogenität gegen Individualität – an sich falsch. Es gibt sehr wohl Formen von politischer Gemeinschaft, die gleich weit entfernt sind von der totalisierenden Einheitlichkeit wie von der völligen Diffusion. Der Nationalstaat mit seiner strikten Ausrichtung auf das Allgemeine tritt historisch betrachtet ja erst spät auf den Plan.

Modell dieses uniformen Staates ist das nachrevolutionäre Frankreich, wo die Macht ganz auf die Hauptstadt konzentriert war und dessen Bürgerheere diesen Zentralismus – zumindest als Idee – in die Nachbarländer exportierten. Eine solch imperiale Form ist für die Polis aber keineswegs zwingend. Politische Gemeinschaft lässt sich auch konzipieren als Sample von Verschiedenartigem, das keiner durchgängig erzwungenen Einheitlichkeit bedarf.

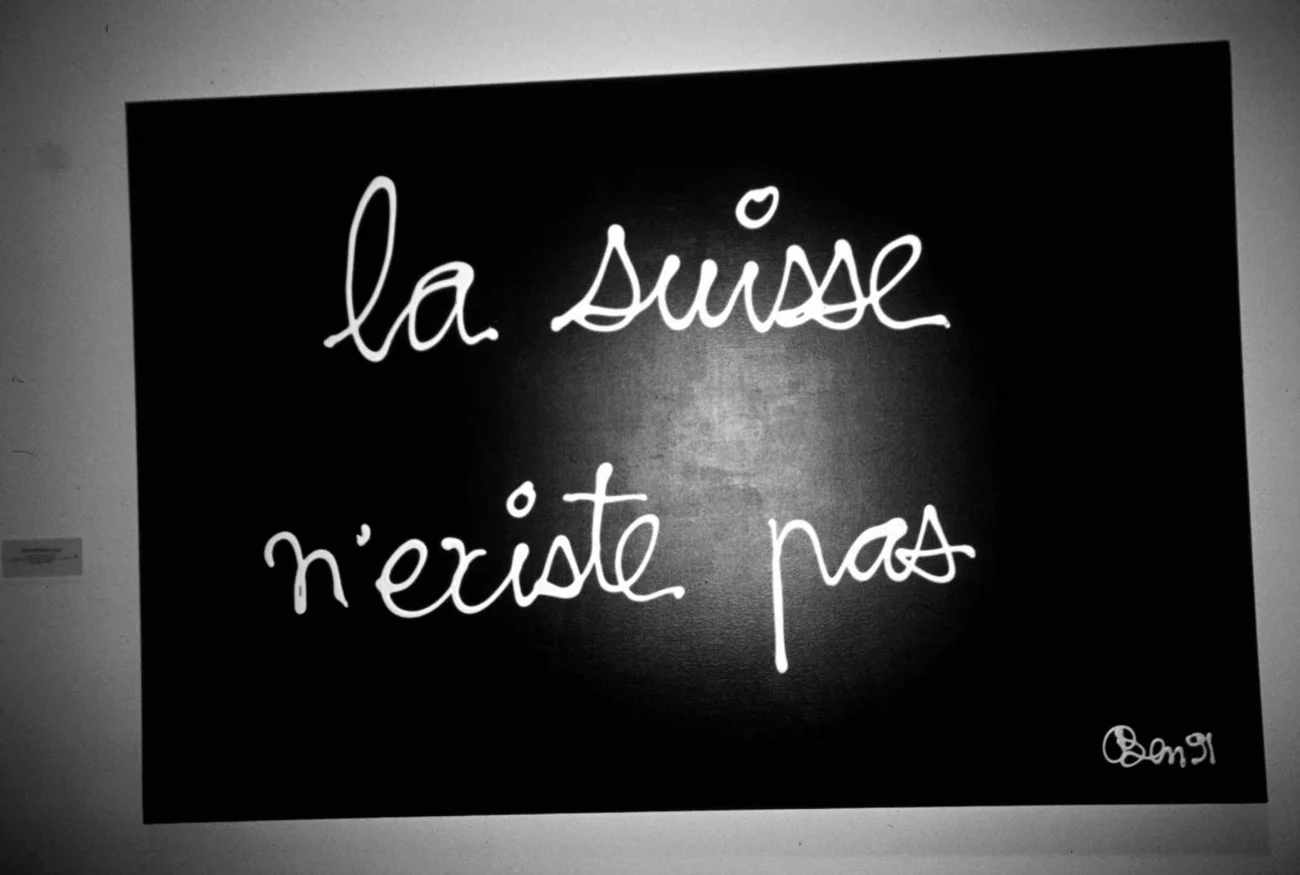

La Suisse n’existe pas

Wenn wir den historischen Werdegang heutiger Nationen betrachten, so zeigt sich, dass sie durchwegs aus Flickenteppichen hervorgegangen sind. Die spätmittelalterliche oder frühneuzeitliche Landkarte Europas zeigt Gebiete, die durch Heirat oder Verwandtschaften zwischen Adelsfamilien zusammengehalten wurden, seltener auch durch freie Assoziationen aufgrund gemeinsamer Interessen. Es handelte sich dabei vorwiegend um Personenverbandsstaaten, in denen sprachlich-ethnische Homogenität praktisch keine Rolle spielte und wo durchgreifende Vereinheitlichung allein schon durch den Stand der Kommunikationstechnik unmöglich war.

Nehmen wir die Schweiz als Beispiel: Ihre Anfänge liegen im Spätmittelalter, da beginnt sie als lockeres Konglomerat von kleinen Stadtstaaten, von Landständen und ersten Untertanengebieten; nach der Reformation haben sich schliesslich auch die Konfessionen auf ihrem Territorium zusammengerauft. «La Suisse n’existe pas» – Dieses provokante Motto über dem Schweizer Pavillon an der Weltausstellung 1992 in Sevilla spricht exakt diese historische Wahrheit aus: Die Schweiz hat nie als Einheit existiert, auch wenn sie in der Mitte des 19. Jahrhunderts die Rechtsform des modernen Territorialstaats angenommen hat.

Im Prinzip gilt Ähnliches aber auch für die andern europäischen Länder – sogar für Frankreich: Auch da war ethnische Homogenität ursprünglich nicht gegeben, doch waren die Minderheiten an der Peripherie verhältnismässig klein, so dass der Nationalismus des 19. und 20. Jahrhunderts in Versuchung kam, sie der Mehrheitskultur anzugleichen. Das konnte in der Schweiz so nicht geschehen, weil sie eine Konföderation von ethnisch unterschiedlichen Volksgruppen darstellt, die alle in Bezug auf ihren jeweiligen Kulturraum geographisch in der Ecke standen. Sie waren gewissermassen alle Randständige mit dem Rücken zum Berg. Damit hatte die Eidgenossenschaft gar keine andere Wahl. Sie musste sich als Willensnation definieren, die Berge zum Gründungsmythos verklären und Mehrsprachigkeit zum Erkennungsmerkmal erheben.

We are Family

Wenn wir die Staatswesen also historisch und von ihrer ethnischen Faktizität her betrachten, dann bilden sie definitiv keine Monolithen. Was sie zusammenhält, ist keinesfalls exklusive Identität, vielmehr bilden sie Ensembles, die im Innern Unterschiedliches umfassen und nach aussen für weitere Anschlüsse offenbleiben. Der Akzent ist zwar auf Gemeinschaftlichkeit gesetzt, man ist quasi Familie, aber genau wie diese zunächst einmal ohne den Zwang zu Vereinheitlichung und Abschliessung.

Ein Vorbild für diese lockere, offene Art von Einheit findet sich auch in umgangssprachlichen Begriffen. Wie Wittgenstein in seinen «Philosophischen Untersuchungen» gezeigt hat, stellen Wortbedeutungen nämlich keine scharfen Klassendefinitionen dar, die eine genau umrissene Menge einheitlicher Gegenstände definieren; sie bilden vielmehr semantische Geflechte, denen ein eindeutiger Bedeutungskern fehlt. In der Umgangssprache ist die Begriffslogik mit ihren strengen Abgrenzungen ausgesetzt; was je zusammengehört, wird durch Ähnlichkeitsbeziehungen bestimmt, die stets Lücken lassen für weitere Anfügungen.

Wittgenstein demonstriert das am Beispiel des Begriffs «Spiel»: Es gibt viele Arten von Spielen – Kartenspiele, Brettspiele, Ballspiele –, die gemeinsame Eigenschaften haben mögen. Doch wenn wir nach dem entscheidenden Merkmal für den gemeinsamen Oberbegriff suchen, stossen wir ins Leere. Es mag bei einigen Spielen um Geschicklichkeit gehen, bei anderen um Konkurrenz oder um reine Unterhaltung, doch keiner dieser Züge deckt das gesamte Feld möglicher Spiele ab. Wenn wir also nach dem Sinn des Worts «Spiel» suchen, so wird das nicht ein einzelnes Merkmal sein, sondern ein Netz von Ähnlichkeitsbeziehungen – und dieses Netz ist insofern offen, als wir ihm stets neue Formen von Spielen angliedern können.

Damit bilden die Spiele in ihrer Gesamtheit eben keine Menge genau festgelegter Gegenstände, keine Klasse mit scharf gezogenem Rand; eher ähnelt dieser Oberbegriff einer Wolke mit fliessendem Umriss. Es gibt nach Wittgenstein keine zentrale Definition des Spiels, sondern bloss unterschiedliche Arten von Spielen, die sich über unterschiedliche «Familienähnlichkeiten» zu einem Ensemble verflechten lassen. Dieses Fehlen eines einheitlichen Definiens hat im Übrigen auch die Konsequenz, dass die Bedeutung von Wörtern durch den Kontext – also je durch den konkreten Gebrauch – bestimmt wird. Diese Kontextsensitivität liegt ja auch der metaphorischen oder poetischen Verwendung von Sprache zugrunde.

Rückkehr zum Realen

Wenn wir Polis ausdrücklich in dieser Form denken, als Zusammengehörigkeit ohne Einheitszwang, dann entgehen wir tatsächlich der Totalisierungstendenz, welche die nach Alternativen Suchenden – nicht zu Unrecht – hinter jeder verfestigten Organisation fürchten. Gemeinsamkeit ist grundsätzlich jenseits von gewaltsamer Homogenisierung möglich, und das entsprechende Konzept einer vielgestaltigen, offenen Polis wäre auch wieder für eine institutionelle Fassung offen, liesse also bedingte Stabilität und Verbindlichkeit zu. Das ist schon mal eine gute Nachricht, doch haben wir damit erst eine abstrakte Form in der Hand, die noch mit fassbaren politischen Inhalten gefüllt werden müsste.

Und genau darin sollten die progressiven Kräfte in den westlichen Gesellschaften ihre Aufgabe sehen. Es geht um eine Rückkehr zu Fragen der politischen Ökonomie, um Zukunftsvisionen von einer Wirtschaft, die sich nicht länger dem Wachstumszwang unterwirft und zudem in der Lage ist, die Güter gerechter zu verteilen – sowohl innerhalb einzelner Gesellschaften als auch zwischen den Gesellschaften des Nordens und des Südens. Das beinhaltet darüber hinaus den Entwurf von politischen wie juridischen Institutionen, die das Leben innerhalb eines solchen Wirtschaftssystems in einer Weise zu ordnen vermögen, dass den Einzelnen der grösstmögliche Freiraum bleibt.

Kurz: Künftige Utopien müssten konkretisiert werden und auf eine praktische Umsetzung angelegt sein – auch auf die Gefahr hin, dass sie sich nicht eins zu eins und nur gegen Widerstand realisieren lassen. Im Weiteren hätten sie sich auf Gemeinschaftlichkeit als Fluchtpunkt auszurichten, denn solange alle auf ihrem ganz eigenen, singulären Weg dem Status quo zu entrinnen versuchen, findet letztlich niemand raus.